17世紀フランスの思想を研究しようと決めたのは、修士1年の夏のこと。それから、もうすぐ2年になる。

それ以前には、いわゆる現代思想に関心があった。ルソーやデカルト、スピノザくらいはめくることもあったが、あくまで20世紀のスターたちの参照先として確かめたにすぎなかった。その自分が、これから古い時代の研究者になるのだと、あらためて実感したときのことはよく覚えている。ほとんど何も知らないまま、ただひとつの文献だけを頼りに研究対象に選んだボシュエの、19世紀版全集が届いたときのことだ。

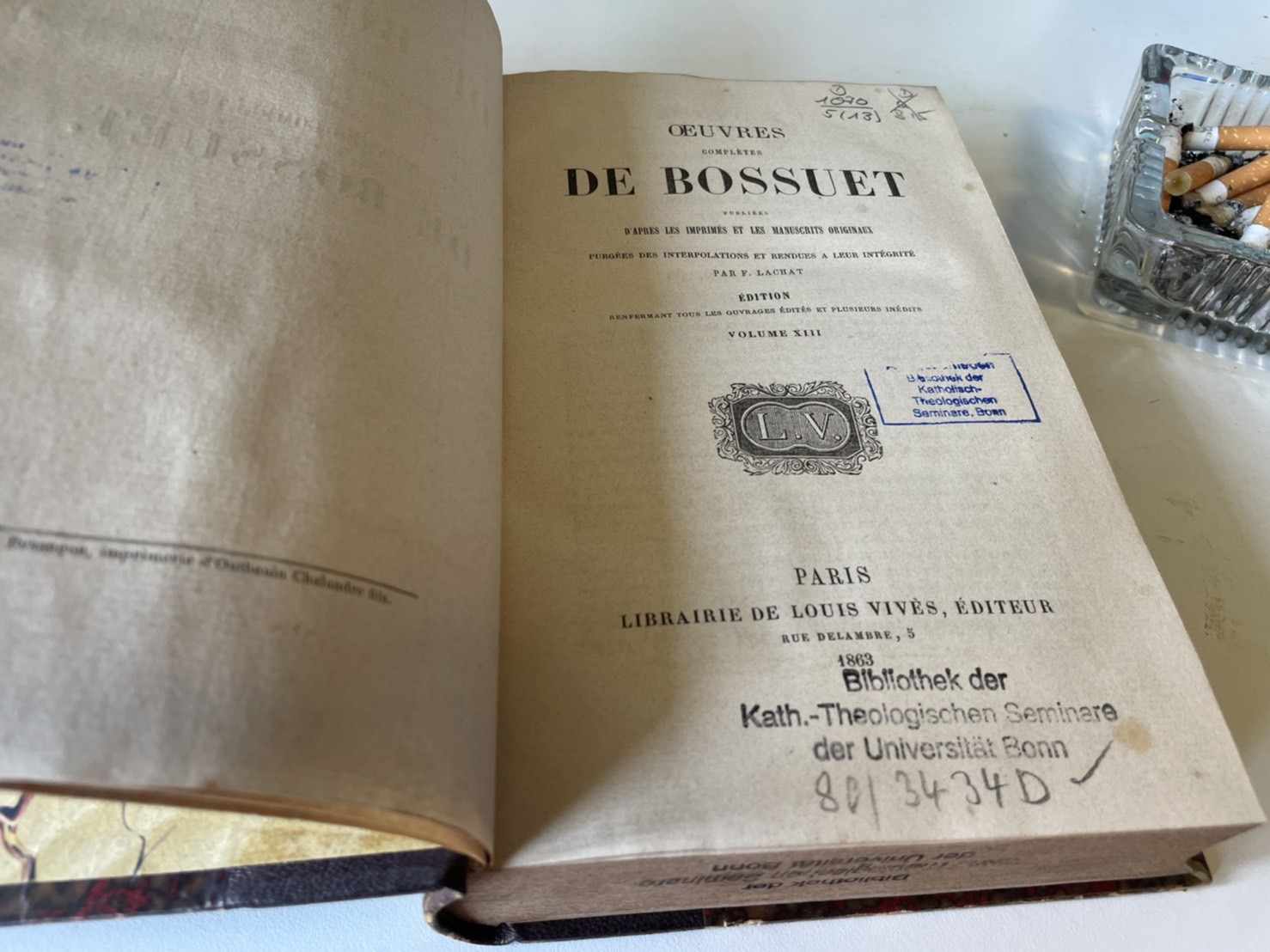

アムステルダムの古書店から、フランクフルト経由で、だいたいひと月かけて到着した梱包を解くと、革装に金文字の背表紙がずらりと並んでいた。一冊を手にとってめくってみると、ふわりと古書の香りがたつ。扉には、« Bibliothek der Kath. – Theologischen seminare der Universität Bonn »(ボン大学カトリック神学部図書室)と判が押されていた。つづくページの、焼けた紙に並ぶ文字列を目で追うと、« hérétique »……« baptême »……« eucharistie » ──これまで私の中になかった言葉、私と私の周りの人々が生きている世界には現れていなかった言葉が浮かびあがる。それら印刷された語のそれぞれから、歴史の秘密を告げるささやき声がこぼれ落ちてくるかのようにさえ感じた。

こんな垢抜けない思い出を書き留めたところで、苦笑を誘うだけだろう。けれど、ただ筆の勢いに任せていたわけでもない。このエッセイを依頼されたとき、研究を進めるうえで自分にとって大切なことについて書いてほしいと言われた。その意味では、たとえそれが錯覚であろうとも、このときの印象には、研究の折々に今も励まされている。極言すれば、私はこの瞬間、ヨーロッパなるものの顔を垣間見たような気がしたのだ──もはやこれほどに時代遅れな錯覚もないかもしれないが。

「もはや……ない」という定型表現は、もはやそれ自体新しくない。にもかかわらず、何か新しいことを言おうとするとき、われわれはついつい、この言い回しに恃みがちである。いや、だからこそ、それは定型であるというべきだろうか。いずれにせよ、もし新しさと正しさがいかがわしい結びつきをちらつかせているのだとすれば、一旦話を混ぜかえすくらいの余裕が求められているにちがいない。

それなら、ボシュエの次のような言葉はどうだろう。ヨーロッパ文学の歴史に輝く数本の追悼演説を残したこの説教師は、宗教の領域において一切の新しい意見を認めない厳格な権威でもあった。その根拠は明快だ。イエス・キリストの福音のあと、もはやそれに付け加えるべき新たな真理などあるものか。もしあるとすれば、イエス・キリストは、不十分な証言者であったということになるではないか。

この主張は、あきらかに、「もはや……ない」の全き否定ではない。そうではなくて、この定型表現を極限まで推しすすめて歴史の一点に据置き、それ以外のあらゆる迂闊な使用を禁じているのだ。福音のあとに、もはや新しい真理はない。神さえも、もはややたらな介入は許されない。完全に定められた世界の運行が、あとはただ繰り返されるまでのことだ。

時代遅れも時代遅れな主張に思われるかもしれない。だが、たとえばジョルジョ・アガンべンのような人は、これこそが近代の世界観の定式化であると指摘している。

神はまるで世界が神なしで存在しているかのように世界を作り、世界がまるで自ずと統治されるかのように世界を統治する[…]近代は世界から神を取り除きながら、神学から外に出ていない。それだけでなく近代がおこなったのはただ、ある意味では摂理的オイコノミアの企図を完了に至らせるということだけだった。[1]

学問的な論証を行うべき場所ではないので、本当にただの混ぜかえしのままこの話は閉じる。とにもかくにも、ひたすら見晴らしのよい方へ進むというのとは、少し異なる研究の方針がありうるのだとしよう。私がその方針を定めるきっかけになったのは、──あるいは丹下健三のレンズに出会った木下紗耶子さんの体験にも似て──、歴史の重なりを感じさせる物質としての書物との邂逅である。

私は、来年の秋からのフランス留学を計画している。フランスの中にあってフランスの歴史を研究する日々は、もちろん私により多くの感動や、もしかしたらそれより多くの失望を与えるかもしれない。それはそれとして、そこで育ち生活してきた小さな部屋で、複数の言語の荷物識別票が貼られた梱包を解いたときの感慨は、少なくともそれこそが私のはじめの一歩を後押ししたのは事実なのだから、いつまでも忘れ難い体験でありつづけてほしいと、素直に思う。

眠気と闘いながらここまで書き連ねてきた事々が、依頼の主旨をうまく汲み取れていないことを恐れている。各々の研究生活の紹介のために準備されたページに、生煮えな意志表明など場違いだ。気がつけば、煙草をひと箱すいきってしまった。机の上の灰皿は、ほとんど剣山のようにである。そういえば、私の研究生活に欠かせないものといえば、この煙草であった。読んでいるときは──とくに図書館からの借物であれば必ず──、本に臭いがつかないように煙草は控えているが、書く段になるとどうしても、すぱすぱすぱすぱ、数珠繋ぎに吸いまくってしまう。だから、図書館や院生室では執筆ができないし、修士論文の大詰めの時期には、寝る前にいつも肺が重たくて困った。

チェインスモークの話題にかこつけて、欲望をめぐるエピソードをひとつ。放蕩児についての説教のなかで、ボシュエはこんなことを言っている。回心のためには、まずその手前で、「何かしらに精神を固定すること、生の形式を定めること(fixer son esprit à quelque chose, prendre une forme de vie)」が必要である。けれども、感覚的な魅惑に心を留めるのでは逆効果だ。なぜなら、感覚的な悦びというのは、「愛好から嫌悪へ、嫌悪から愛着へ」と絶えず対象を入れ替えつづける運動に他ならないのだから、そうした悦びを選んでしまえば、心を留めたつもりが不断の移り気に陥る羽目になる。森元庸介先生から教えていただいたのだが、セルジュ・ゲンズブールにこの一節を引用した歌がある。「どぎつい毒、それが愛(un poison violent, c’est ça l’amour)」という題の、1967年のテレビ映画『アンナ(Anna)』の劇中歌である。これは偶然写真にうつったアンナ・カリーナを求めて、ジャン゠クロード・ブリアリが街を徘徊するカラフルなミュージカル映画で、そのブリアリの傍らにいるのが、悪魔的友人セルジュ・ゲンズブール。こんなサイケでポップな映画の劇中歌に、ボシュエの説教を織り込んだのは、ゲンズブールがボシュエの大ファンであったかららしい。酒を飲んで酔っ払うと、ボシュエの説教を滔滔と暗唱してみせたのだとか。先に、歴史の重なりと厳めしくいってみたが、そうした重なりの賑やかで楽しい一挿話としてご紹介する。

ジョルジョ・アガンベン『王国と栄光:オイコノミアと統治の神学的系譜学のために』、高桑和巳訳、青土社、2010年、535ページ。