1 はじめに

『ウォールデン──日記、ノート、スケッチ』(Walden(Diaries, Notes, and Sketches), 1969)は、1964年から1968年にかけて作家自身の身辺の生活を撮影した6つのリールからなる16ミリフィルム作品で、ジョナス・メカスの独自の手法である「日記映画」(Diary film)として制作された最初の作品である[1]。

リール1の弟アドルファスの結婚式の映像に重ねて、詩を詠みあげるようにメカスが歌う声が聞こえる。

I live – therefore I make films

I make films – therefore I live

Light Movement

I make home movies – therefore I live

I live – therefore I make home movies

They tell me I should be always searching

But I am only celebrating what I see

I am searching for nothing, I am happy

I am searching for nothing, I am happy

I am searching for nothing, I am happy私は生きている──だから私は映画をつくる

私は映画をつくる──だから私は生きている

光 運動

私はホーム・ムービーをつくる──だから私は生きている

私は生きている──だから私はホーム・ムービーをつくる

彼らはつねに何かを探し求めるべきだという

でも私は見るものを祝福するだけだ

私は何も探し求めない、私は幸せだ

私は何も探し求めない、私は幸せだ

私は何も探し求めない、私は幸せだp.44

デカルトのコギトを模して「生きている」ことと「映画をつくる」こと、「ホーム・ムービーをつくる」ことを必然的に結びつけながら、メカスは自身の作品はホーム・ムービーであると宣言し、「私は見るものを祝福する」と歌う。『ウォールデン』に多く収められているのは、家族や友人の間で行われる結婚式や、子供の成長、余暇の時間といったホーム・ムービーに典型的にみられる題材であり、親密な間柄内での祝祭的な行事などである。

『ウォールデン』の映像はおおかた手持ちカメラで撮影されていて、撮影者の身体の移動に合わせて画面が大きく揺れている。全編にわたって露出が安定しておらず、レンズの焦点の合っていないカットが多く見られる。また、大部分はカラーフィルムで撮影されているが、ところどころモノクロフィルムで撮影されたものも含まれている。安定しない露出、被写体に焦点が合わない映像、カラーとモノクロの混在といった要素から、一見、カメラの扱いに不慣れな人物が、ひとまとまりの作品として全体を構成することを配慮せずに場当たり的に撮影した映像であるかのような印象を受ける。その意味でこの作品は、映画撮影を専らの生業としていないある個人が、自身の家族や友人たちのあいだで見る愉しみのためだけに手がけた個人の生活記録のようである。『ウォールデン』を、拙いカメラワークで撮影された個人的な生活の記録をまとめたホーム・ムービーという視点からみるなら、この作品を一人の映画作家の作品として位置づけ一定の評価を与えることに戸惑いを感じるかもしれない。

本稿では、メカス自身がホーム・ムービーと定義するこの『ウォールデン』を取り上げ分析する。メカスが行ってきた前衛映画を擁護する批評活動の内実と照らし合わせながら、本作で試みられたシングルフレームや多重露光の撮影手法、主客が混じり合う作品構造を検討し、『ウォールデン』には映像の現実描写の表象機能を越えて観客の思考や感情を喚起させる契機を捉えようとするメカスの映像思想が見出されることを示したい。

2 前衛としてのホーム・ムービー

2-1 歴史に結実されない時間

人類学者リチャード・チャルフェンはホーム・ムービーを論じるうえで、まず二つのモードを提示する。彼によれば、一方には家庭を中心とした特定のコンテクストにおいて記号が生成されメッセージとして扱われる社会的プロセスであるホーム・モードがあり、他方には大規模で異質な匿名の観客に向けて伝達するために公的な象徴システムを通して生産されるマス・モードがある。両者を対比した上でチャルフェンは、家族アルバムと同様にホーム・モードに類するものとしてホーム・ムービーを位置づけている[2]。ホーム・ムービーの観客はある種の背景情報を共有する家族や友人たちであり、彼らにとってそこに写された出来事は家庭内の親密さを示すものとして理解される一方、コミュニティの外部にいる者にとっては客観的な情報を提供するものではない。

『ウォールデン』には、一見したところ、どうやらメカスの友人であるらしいこと以外、彼らp.45について知る術がないと思われる登場人物たちが次々と映し出される。しかし映像にはインタータイトルがところどころに挟まれ、次にくる映像の登場人物が誰であるかを、しばしば伝える。これらを手がかりに改めて確認すれば『ウォールデン』に登場するひとびとの多くは、60年代にメカスの周囲で前衛映画制作を行なった映画作家たちや、メカスとともに映画雑誌の編集もした映画批評家のアダムス・P・シトニー、映画祭をともに運営したデイヴィッド・ストーンといった60年代の前衛映画運動を語るうえでの重要な人物たちであるとわかってくる。また『ウォールデン』には、ヨーロッパ映画の巨匠カール・ドライヤーや、映画作家ハンス・リヒター、フルクサスに深く関わりメカスの晩年に至るまで親交を続けたオノ・ヨーコとその伴侶のジョン・レノン、ビート詩人のアレン・ギンズバーグ、さらにアンディ・ウォーホル、ヴェルヴェット・アンダーグラウンドといった時代のアイコンまでが映る。よく指摘されるように『ウォールデン』にはニューヨークのアート・ワールドの要人たちが多く登場するのである[3]。ジェフリー・K・ルオフはメカスの作品に登場する映像作家や芸術家、批評家の名を列挙した上で、メカスの『日記、ノート、スケッチ』に登場する著名人は枚挙にいとまがないことを指摘する[4]。ルオフによればメカスの日記映画のシリーズは、前衛映画界とニューヨークの芸術界を集団的な主役に据えながら、前衛的なコミュニティについての映画として制作されたものである。さらにルオフが言うことには、『ウォールデン』は1950年代から60年代にかけてのニューヨークの前衛芸術コミュニティについての知識を観客が有していることを前提としており、メカスの家庭や家族の生活よりもむしろ、前衛的なアート・ワールドの文脈に依存しながらニューヨークの芸術界を記録したものだという。ホーム・ムービーや家族写真などの非劇映画的要素が、それぞれの親密圏における独自の文脈でコード化され、保存や整理、継承がなされることをヴァナキュラーなアーカイブと呼ぶ議論に準じれば[5]、ヴェルヴェット・アンダーグラウンドの初パフォーマンスや、オノ・ヨーコとジョン・レノンのモントリオールにおける『ベッド・イン』パフォーマンスといった歴史的瞬間が記録されている『ウォールデン』は、ニューヨークのアート・ワールドという閉ざされた親密圏に継承されるアーカイブであると考えることができるのかもしれない。

しかし『ウォールデン』に映される人物や出来事は、社会的に共有できる事実として明確に特定できるものばかりではない。たとえば、リール1の07:35付近に登場するセントラルパークの茂みを歩く少女や、映画の終わりで公園の芝生に座り煙草を吸う少女。彼女たちはインタータイトルで名前を識別されることのない無名の登場人物たちだ[6]。さらに、映像に写っている人物がブラッケージや、リヒター、シトニーといった60年代前衛映画を語るうえで重要な人物である場合でさえ、彼らの映る場面でとらえられているのは、重要な歴史的瞬間に値するとは言い難い。たとえば、リール1の終わりに置かれたシトニーとストーンがキッチンテーブルで向き合って腰掛けてお茶を飲む場面はその一つである。あるいは、リール4のブラッケージ家訪問のくだりで映されるブラッケージと飼い犬がベッドに寝そべって窓の外を眺めているカットや、リヒターらが野外のテーブルを囲んでのピクニックや森への散歩の場面がそうである。これらのリールに収められているのは無益で私的な時間ばかりである。映像に残された彼らのp.46無為の時間は、彼らの作家としての公的な歴史においては必要とされない非歴史的な時間であるが、これらの映像は強い印象を残し『ウォールデン』が掬い上げようとする時間の質を方向づけている。さらに注目したいのは、リール2のヴェルヴェット・アンダーグラウンドのパフォーマンスに続くカットである。音声はバンドのパフォーマンス音源を聴かせ続けるのだが、映像だけがストーン家の小さな姉弟がリビングの床で這い回り遊ぶ場面に差し替えられる。また、リール3の映画制作者組合の幹部会議を記録したカットでカメラは、会議に参加している大人たちよりも参加者の連れてきた幼児の姿を追うことに集中する。これらのカットでは、公的な活動を行う大人たちに対して、公的な時間を持たない存在である子どもたちが、対比的に配置されているのである。したがって『ウォールデン』は、60年代ニューヨークにおける前衛芸術コミュニティの営みをアート・ワールドの文脈において公式に歴史化するための有効な出来事を記録するアーカイブであるというよりはむしろ、子どもの時間に接続しながら、公的な歴史の時間軸においては有用とみなされずにうち捨てられていく無為なものへと注意が向けられているものであると考えられるのである。

では『ウォールデン』はチェルフェンのいうところのホーム・モードに属するのかと問われれば、それもまた違うだろう。なぜならメカスは『ウォールデン』を他の前衛映画作家の作品と同等の価値をもつ作品として公開上映しているからである[7]。1966年5月18日のメカスの日記に付された公開書簡「ペーザロと世界の映画人たちへ」は、メカスにとってホーム・ムービーがどのような価値を持つものであったかを考える上で有効な手がかりになる[8]。この書簡でメカスは、商業的あるいは国家的な映画製作や映画配給の仕組みによる映画祭を批判し、そうした支配的な仕組みから逃れて互いに助け合うために個人映画作家ら自らの力で自由に映画を配給することができる映画制作者協同組合を立ち上げると述べ、さらに映画作家自身が作り上げる上映の場では「商業的な大成功や何万人の観客」を目指すことより「ホーム・ムービー」としての映画に専念すべきであるという[9]。このメカスの言から『ウォールデン』はこの時期のメカスの映像思想を代弁する作品であったと考えられる。つまり『ウォールデン』は、商業主義・権威主義的な映画配給の仕組みから距離をおき家庭内の親密な時間経験を示すホーム・モードのエッセンスを保ちながら、かつ作家の作品として成立しうる普遍的な価値をそなえたものであることを目指す開かれたホーム・ムービーであったといえるだろう。その意味で『ウォールデン』は、チェルフェンの論じるホーム・モードとマス・モードの二分法を超越しており、ここにメカスの思想的な前衛性がある。

2-2 失敗の美学

メカスは1964年4月9日の映画日記で「ホーム・ムービーには詩がある」[10]と書いている。このようにメカスがいうとき、彼の念頭にはどのような含意があったのだろう。パトリシア・エランスは、ホーム・ムービーを他の映画制作と区別するふたつの重要な美学的性質をあげている。ひとつ目は、被写体が画面に向かって手を振ったり微笑んだりするという映像内での自己認識の特異性であり、ふたつ目は、撮影者の意図しない光のフレアや、ブラックアウト、カp.47メラの揺れや、露出過多や露出不足、ピンボケ、あるいは撮影中のフォーカスの修正、また商業的な長編映画制作では一般的な手法ではないジャンプカットやパンの繰り返しなど、撮影者があらかじめ計画したのではない失敗の多さである[11]。家族や友人を撮影したことのある人であれば誰もが身に覚えのある失敗だろう。『ウォールデン』では、映像に映し出されるメカスの友人だけではなく、ときおり近くにいる誰かにカメラを手渡してメカス自身がカメラに向かって笑いかける場面があるし、その撮影方法は、撮影対象を過不足なく再現ないし記録することを良しとする一般的な撮影の目的に照らせば、ほとんど失敗に類される露出不足やピンボケや手ぶれによって撮られている。『ウォールデン』の撮影方法をエランスの議論に引きつければ、『ウォールデン』はホーム・ムービーの美学を備えているといえる。

またメカスは自身の批評において、マリー・メンケンやスタン・ブラッケージに見られる焦点の合わないショットや画面のブレといった、劇映画を中心とする映像思想においては粗雑で拙いものとも言われ得るような視覚的表現をむしろ積極的なものとしてとらえている[12]。メカスによればこの新しい様式の表現だけが「真実や美しさを表現するための語彙や統語法を持っている」のであり「もし私たちが現代の映像詩を学ぶなら、私たちは間違え、ピントの合っていないショット、ブレたショット、不確かなステップ、ためらいがちな動き、露出過多や露出不足などを、新しい映画の語彙として、現代の人の心理的、視覚的な現実の一部として、発見することができる」[13]のである。つまりメカスにとって、ホーム・ムービー撮影における技術的な失敗こそが、映像独自の美しさを創出するために求められる詩的な要素となるのだ。

『ウォールデン』制作期、メカスは作品制作のためのまとまった時間を捻出することができないほど精力的に映画批評家として活動を行っていたが、その批評の中心に据えていたのは、前衛映画作家の擁護であった[14]。メカスは通常の映画の作法においては不適切あるいは失策と見なされるであろう彼らの表現に詩的な要素を見いだし、そして前衛映画作家を擁護するメカスの映像思想は、批評活動の合間に細々と撮られた断片的な映像実践である自身の制作に浸透していった。メカスは、ブラッケージやメンケンらの用いた露出、構図、焦点の揺らぎといった逸脱的な撮影手法を、自身の映像実践のうちに受け入れることを試みるようになる[15]。実際『ウォールデン』には、随所にメンケンやブラッケージの映像思想の参照とみられる映像が配置されている。例えば、リール1の終わり近くにあらわれる「マリー・メンケンのための花」というインタータイトルにつづいて、画面いっぱいに輪郭を伴わない色とりどりの花々が、流れるようなカメラの動きのなかで滲みながら咲きこぼれるように映しだされる映像は、メンケンの『庭の眺め』(Glimpse of the Garden, 1957)にみられる表現の引用であろう(図1)。メカスが自身の作品に取り入れてまでメンケンに見出した価値とは、シトニーが「メンケンはたんに観察的な映画であることには興味がなく、むしろ自分自身のつたないやり方を手持ち撮影の手法で取り入れることを望んだ」[16]と述べたように、これまで正しいとされた方法に頼らない、質素で繊細な、いわば子どものように自由なメンケンの制作姿勢であっただろう。また『ウォールデン』リール4では、前衛映画作家のなかでもメカスが特別な評価を与え本質的な親近性を有していたと考えられるブラッケージの一家を訪問するエピソードに多くの時間が割かれており、p.48これは本編全体を通してもっとも大きな挿話となっている[17]。このエピソードで注目すべき点は、コロラドという大自然の山小屋で妻や動物たちと暮らすブラッケージの姿とともに、8ミリカメラで撮影して遊ぶブラッケージ家の子どもたちの姿が映されていることである。8ミリカメラで遊ぶ子どもの姿は、ブラッケージの創作の源にある自己を取り巻く環境を未分化なものとして受けとめる幼年期の身体的視覚性としての映像体験に重なり合う。

(図1)

メカスはメンケンやブラッケージの、カメラを外的な事象や事物を正確に描写するための透明な仲介者とは見なさずにフィルムやカメラと独自の協働関係を取り結ぶあり方に魅せられ、彼らの作品にみられる撮影手法に新たな映像の可能性を見出していたと考えられる。彼らの子どものような奔放な撮影方法に触れたメカスは、彼らのために上映会を企画し、自身の批評で繰り返し取り上げ、さらには前衛作家らの「悪い」撮影方法を自身の映像作品においても実践した。

メカスは「音楽家が毎日の練習を欠かさないのと同じように」[18]毎日撮影を続け、その実践的練習の過程で前衛映画作家の「悪いテクニック」を擁護する自身の思想を自分自身の制作手法として体得していく。メカスがこの時期自分に課した、カメラをもって手を動かすことは、音楽家が日々のタスクとして引き受ける楽器練習のようであり、画家のスケッチやドローイングのようであり、あるいは作家が思考を書き留めるノートのようでもあっただろう。それは創作のための予備的な下絵であり、思考を駆動させるための基礎的な工程であり、あるいはある技巧の扱いを繰り返し練習し、その技巧の体得を目指すものであったはずだ。撮影行為の積み重ねは、撮る行為を制作者にとって最も日常的な営みであるように覚え込ませ、身体的な習慣p.49を生み、その身体に独特の癖を与え、思考のあり方に働きかける。ゆえに『ウォールデン』に特徴的に見られるシングルフレーム、多重露光、焦点の甘い像は、メカスが前衛映画作家らの視覚表現から刺激を受けながら繰り返した撮影行為を経て、身体化された映像思想の現れであると考えられる。

こうしてメカスは、家族や友⼈の結婚式、クリスマスパーティ、⼦どもの成⻑、旅⾏の思い出といったものを、前衛映画思想を擁護する映像論に基づいた「悪いテクニック」により撮影し、そしてまたその撮影方法はホーム・ムービーの「失敗の美学」に接続される。たとえば、メカスの弟のアドルファスの結婚式の場⾯では、祭壇の蝋燭の灯や、天井から吊るされたシャンデリアの明かりがレンズの絞り⽻根の六⾓形を象った⾊彩に還元されるほどに焦点をぼかされて映る(図2)。光量の少ない教会の建物の暗がりのなかで結婚式の参列者たちの姿ははっきりとは⾒えない(図3)。カメラは指輪を交換する⼆⼈の⼿元をとらえきれずに司祭の後ろ姿に隠れて揺れている。ウエディングドレスの⽩色が、暗い画面のなかで発光するように揺らめく。家庭的な行事のクライマックスを、出来事の忠実な再現という意味においては撮り逃したこの映像は、ホーム・ムービーの失敗の美学に当てはまるものである。

(図2)

(図3)

また、メカスの友⼈であるバーバラが、娘のアレクサンドラの髪の⽑を結う場⾯。外光との差分で逆光のなかシルエットとなって窓辺に⽴ち、窓外の道路をはさんで隙間なく建つビル群を眺めるバーバラと娘のイメージの上には、多重露光でアレクサンドラと弟ジョーダンの顔(図4)、続いてベランダの柵に巻きつき⾵に揺れる薄紫の朝顔の花が、重ね合わされる(図5)。撮影済みのフィルムの上に誤って再露光してしまったかのようだ。⼆⼈のシルエットの背後で薄く像を結んでいた朝顔が、不意に濃くはっきりと映し出され前景に迫り出す。重なり合うふたつのイメージの⼀⽅を捉えようとすれば別の⼀⽅が背後に退き、次第にどちらが背景なのかの判別が意味をなさなくなる(図6)。カメラに向かって笑いかけるアレクサンドラ、窓の⽊枠の感触を確かめるようになぞる幼いふっくらとした⼿、揺れる朝顔は、ぼやけながら重なって輪郭が滲む。鑑賞者はスクリーン上に去来するイメージを目にするが、しかしいったい何を見たのか、はっきりとした感覚を抱くことができない。映画が写真的な基盤の上に定義されるインデックスとして理解されるなら、この多重露光映像は、指示対象が統合されないために写真映像のインデックスとしての機能が薄弱である。しかしその一方でこれらの映像は、「真実や美しさを表現する」前衛映画作家の「新しい映画の語彙」という積極的な詩的な意味をもつものとして、メカスに見出されているのである。p.52

(図4)

(図5)

(図6)

こうして前衛映画作家の「悪いテクニック」とホーム・ムービーの「失敗の美学」を内包させてメカスが操る視覚表現は、映像のイメージが指示対象へと自動的に送り返されることを慎重に迂回させる。イメージは確かに私たちの目の前に広がっているのだけれど、そこに何を見たのか確信を持つことができず、⾝辺の出来事や友⼈との交流を撮るそれらの映像を、社会的に共有できる客観的事実としての情報価値を備えた記録として受けとめることを躊躇することになる。ここにおいて『ウォールデン』は、ホーム・ムービーにおける失敗の美学と重なり合いながら、前衛的な映像探求へと合流していく。メンケンやブラッケージの映像がそうであるように、『ウォールデン』において映像はつねにかたちを変化させ意味の連関から解放された多彩な光と運動としての非歴史的な時間が表現されるのであり、つまり『ウォールデン』をみる鑑賞者は、鑑賞者自身の身体で多彩な光と運動の現象の成立に、言いかえれば映像の現前に立ち会うのである。西嶋憲生がメカスの作品には幼年期の記憶が充満すると論じるように、こうした映像との関わり方は、鑑賞者の内部に、映像を表象コードとして読み外的事象を分節化し社会規範や道徳といった意味によって把握するようになる以前の身体的知覚として映像を受けとめる幼年期の身体経験としての知覚様式を喚起させるものであるだろう[19]。

3 映像の現前

3-1 探求的方法としてのシングルフレーム

実のところ『ウォールデン』は、「カシス」「サーカスのノート」といった、映像への問いを含んだ短編が有機的な挿話として作品内に組み込まれた長編作品として構成されている。「カシス」パートは、南仏の小さな港町カシスの灯台と防波堤のある入江にカメラを向け一定の時p.53間をかけて撮影したもの、「サーカスのノート」は多様な撮影手法を散りばめながらサーカスの曲芸を写したそれぞれ短編作品である。

まず「カシス」に目を向けてみよう。カメラは、ときおり海に向かってのパンをするが基本的には画面中央に灯台を映し続け、日の出から日没までの時間をシングルフレーム撮影[20]の技法を用いて、約4分間に短縮し記録している。「カシス」では、灯台の周囲の陽射、寄せては返す波、入江を出ていく、あるいは入ってくるヨット、灯台のもとを訪れるひとびとの移動、消えてまた灯る灯台の燈、明るい空色から深い藍色へと暮れゆく空の変化、といった事物の変移によって表される時間の推移がシングルフレーム撮影により切り刻まれ、圧縮されて表現されているのだが、その圧縮の度合には緩急の変化がみられる。港に出入りするヨットの移動速度は一定ではなく、灯台のふもとの人影が連続的に動いている場面ではひとの移動が急速である(図7a, b)。海と空を含む画面全体の色調が明るい薄い空色から急に濃い青に切り替わる場面では、コマとコマとの間隙に、画面全体の色調を変化させるほどに太陽の位置が移動したこと、つまり昼間から夕刻へと時間の推移があったことが推測される(図8a, b)。これらから、撮影されたコマとコマの時間的な間隔は一定ではなく、ばらつきがあるとわかる。「カシス」のシングルフレームは、一定の間隔を刻んでいるわけではなく、ときには1秒ごとに、ときには数分、あるいは数時間の間隔を空けて撮られている。メカスがこのような独自のシングルフレーム撮影を用いて取り組もうとしたことはなんだろうか。メカスが当時の撮影を思い返しながら語る次の言葉は、彼の手法を理解する助けとなるだろう。

セントラルパークに、撮りたい木がありました。その木が本当に好きで、最初に撮影を始めた頃から撮り続けていました。でも、ビューワーで見ると、全然違うのです。ただ木が立っているだけで、つまらない。だからその木を少しずつ断片的に撮影し始めました。そのうちに、その中に風が見えるようになり、エネルギーが感じられるようになりました。そして、それは何か別のものになったのです。ああ、そっちの方がおもしろい!これが私の木です。それが私の好きな木です。自然主義的でつまらない木ではなく、私がその木を見ていたときに見えていたものでもないのです。撮っているものをなぜ見ているのか、なぜ撮っているのか、どう撮っているのかを突き詰めているのです。スタイルには、私が感じたことが反映されています。私は自分自身を理解しようとしています、私が何をするか。私は自分がやっていることに全く無知なのです[21]。p.54

(図7a)

(図7b)

(図8a)

(図8b)

シトニーは、このメカスの実践には対象を観察し、断片化し、自分と対象との関係性を問い直すプロセスがあるのであり、ここにはフィルムに収められた素材をなんらかのかたちで自己の経験と一致させようとし、またなぜその対象に固執したのかを理解しようとする彼の努力が見てとれると説く[22]。観察・断片化・探究のプロセスとしてとらえられるこうしたメカスの実践をシングルフレーム撮影に照らして考察してみよう。

ある事象をカメラで撮影することが、本来確固としたかたちをもたない時間経験に造形的な制約を与えることであるとするなら、メカスがカシスの灯台に向かってカメラを回したときにカシスで過ぎた時間は、有限の映写時間をもつ物質的なフィルムのなかに有形化されたといえるだろう。実際カシスでの撮影行為を現実の時刻に照らして計測するなら、そこには日の出から日没までという半日の時間の経過があり、短編作品「カシス」はこの半日の時間経過を4分間に圧縮したかたちで有形化しているということができるだろう。それなのに「カシス」を観p.56る者は時間を早送りさせられているとは感じず、むしろ悠然と佇む時間が映されているように感じるのはなぜだろう。これは、日々の撮影行為という探求を経てシングルフレームや多重露光といった撮影方法を身につけたメカスにとって、映像が身体と環境の間を再構成するための媒質となったためではないか。つまりこの探求を経た映像は、出来事と身体的な経験とを隔てる障壁となる(「ビューワーでみると、全然違うのです」)のではなく、反対にそれらの仲立ちとなりフィルム素材と身体経験を一致させる。それゆえ、「カシス」における探究的方法としてのシングルフレームとは、たんに時空間を分断する方法にはならないのだ。むしろそれは、無数の断片化という仕方によって、映像において表出する出来事を、指示対象とそれらが間接的に示す慣習的な時間から非歴史的時間へと解放し、身体的な実感としての経験へと接続するための方法であると考えられる。

さらに「カシス」には、ジョエル・ショモレウィッツが「モネがフランスの田舎にある干し草の山を描いた一連の作品における光の研究を彷彿とさせる」[23]というように、ある風景にみられる光の変化の過渡的な状態とその光の多様さを、いかに映像で表現するかというメカスの研究であったという側面がある。フィルムによる動画撮影一般において、個々のコマは、シャッターが開いている間フィルムにあたっていた光の状態を、言いかえれば1コマの像を結ぶために費やされる時間を、フィルムに定着させる。「カシス」では、光の定着により一定のしかし均一ではない時間を落とし込んだ断続的なコマの束を次々と映写することで、上映される映像のなかに緩急の運動を発現させ、カシスの1日を実在の直線的な時間の推移の再現ではなく、その場所の光と時間を多層的に含んだひとつのイメージへとつなぐ。ゆえに「カシス」は、映像において光と時間はいかに相関して像を、そして運動を結ぶのかという研究であったとも思われるのである。

このように「カシス」が示す運動の起伏は、現実の時間に密着せず、そこには、実在の場所カシスの実在の時間とは異なる位相が見出されてゆく。メカスは、いわば手作りともいえる独自の方法で見出したシングルフレーム撮影の映像で、カシスという場所の光と動きを抽出することで、その場所で果てしなくつづくであろう時間の存在と、そのかたときをみているに過ぎないという異なる二つの実感を、鑑賞者にもたらす。これらの実感は、通常映像に付与された記号としての伝達意図を超えて、映像が鑑賞者に与える光と運動の作用によって得られるものである。「カシス」は、カメラを通常とは異なる方法で用いることで、映像が現実の再現であることに留まらずに映像それ自体として存在し価値を生み出すものであることを示している。

3-2 「サーカスのノート」がもたらす映画的運動の時間性

リール2に収められた短編「サーカスのノート」は、シングルフレーム撮影、短時間撮影、多重露光といった撮影手法を散りばめながら、サーカスの曲芸を映し出している。この短編でとりわけ際立つのは多重露光の技法である[24]。多重露光を用いることによって達成されるものとはなんだろうか。

メカスの用いた多重露光は、ボレックスのカメラの機構を利用して撮影時に2回目の露光を行うものである。撮影時に多重露光をp.57行う場合、ポストプロダクションで行われる多重露光とは異なり、恣意的な操作はほぼ不可能である。撮影時の多重露光では、制作者は第一露光の像がフィルム上にどのように写っているのかははっきりとはわからない状態で第二露光を行うので、第一と第二の二つの像を融合されて最終的に得られる像を正確に操作することができない。つまり撮影時の多重露光において撮影者は、カメラとフィルムの強いる制約に身を任せるしかない。このような撮影方法は撮影者と被写体の間にフィルムやカメラといった写真映像機材が介在していることを私たちに意識させるものであり、またこれにより得られた映像には撮影者が画像的な技巧を凝らしたという以外の意味作用が加わることになる。撮影時の多重露光が持ちうる作者による技巧以上の意味作用とは、カメラを透明な伝達媒体としてみなし目の前にある既知の事象を忠実に再現的に映そうとするのではなく、被写体と撮影者と写真映像機材との特殊な関わり合いを介して、映像においてはじめて見慣れない像に出会うという点である。こうしてメカスの多重露光は、撮影者と撮影対象である時空間の間に撮影機材を介入させ映像を主観性から遠ざけ、撮影時の時空間と撮影機材の間に生まれる偶発性に任せながら、カメラのフィルム搬送機構によって維持されるはずのフィルム記録の自動化された流動的な時間表象を分解し、多重化する。

では多重露光によって撮影者の技巧や意図から遠ざけられた映像は、鑑賞者に何をみせるのだろうか。メカスによれば「サーカスのノート」を観たブラッケージの子どもたちはこの映像をとても気に入り、彼らの住む街にこのサーカス団が巡業に来た際に喜んで出かけて行ったが、10分後には「こんなのジョナスのサーカスじゃない!」と泣き出したという[25]。現実のサーカスの演目と「サーカスのノート」は全く別のものであり、子どもたちにとっては「サーカスのノート」の方こそが彼らの感覚に近しく、彼らを楽しませるものであったのだろう。つまり「サーカスのノート」にメカスが映すイメージは、子どもにとっては馴染みの光景なのであり、その意味で通常の歴史的時間ではないにせよ私たちが全く知らない未知のものではない。この時間性はいつも目に入っている、あるいは感じているはずなのに、時計の秒針とともに過ぎていく交換価値を持つ時間のなかでは把握できていない性質のものであり、映像の表現として提示されたときにはじめて感知されるものになる。「サーカスのノート」において鑑賞者がみるものは、副次的に表象された時空間ではなく、映像が計測可能な現実の時空間から切り離され、映像それ自体としての光・時間・運動を持つことを探求された結果、交換価値から独立して現れた映画的運動の時間性であろう[26]。

トム・ガニングは、論考「インデックスから離れて」において、写真が依拠するとされる「光の鋳型」に関するアンドレ・バザンの記述とコンピューターが生成するCGIは合致しないことを挙げつつ、バザンの映画的リアリズムはパースのインデックス性の議論のみによって硬直化されるべきものではないとし、改めて映画が自分の描き出す世界と結びついて作り上げる領域とは何なのかを問いながら、ジェルメーヌ・デュラックの「映画は運動と光の芸術である」という宣言に注目している[27]。そしてデュラックの言に導かれたガニングは、映画内に起こる運動のリズムによって映画観客の身体的で感情的な反応が形づくられることに目を向け、映画にp.58おける運動の分析はアクション映画だけではなく、多くの点でデュラックによる純粋映画の遺産を受け継ぎながら、物語的な展開の外にある映画的運動の可能性を探求したブラッケージら前衛映画作家の作品にまで向けられるべきであると論じている。本稿としては、ここでガニングがあげる映画的運動の可能性を探求した前衛映画作家のうちに、メカスの名を含めたいと思う。「サーカスのノート」にみられるような、撮影された対象物たちが光や運動という映像における根本要素へと解きほぐされてゆくメカスのイメージには、ガニングのいう映画的運動の可能性の探求との共通の思想が認められるからである。

ガニングはさらに、クリスチャン・メッツの初期の論考「映画における現実性について」を参照しながら、映画において私たちの見る運動は現実であり、運動の描写や表象なのではないとし、ここには映画のインデックス的性質に対してなされる、映像をその過去の指示対象に差し戻す機能とは正反対の方向、つまり「現在と現前の感覚に向かう」[28]方向があるという。「映画の観客は、かつて=そこに=あったものではなく、生きているそこに=あるものを志向する」[29]。メカスの映像は、映像とは現前の欠けた副次的な補足物としての記号であるという定型化されたイメージの読み方へ向かおうとする鑑賞者に足留めを促し、イメージの現前という感覚をもたらす。その意味でメカスの映像は、メッツの論じる映画における「現前の感覚」に向かう方向と同一のものを備えているといえるだろう。

メカスはこうした映像への思索をもって日常にカメラを向けたのである。だから『ウォールデン』には、「生活を撮ること」と「映像について問うこと」の数えきれない往復運動がある。生活の部分をとらえた映像と思索としての映像とは、互いに密接に結びついて影響を及ぼし合っている。それゆえに『ウォールデン』においてメカスが映す日常の風景は、あらかじめ存在する外的対象物をその副次的再現として映像に置き換えたものであると素朴にとらえることが困難に感じられるのだ。メカスの映像実践には、映像は、いかにして透明かつ一義的に意味の特定が可能な媒体であることから離れ、それ自身として価値を帯びるのかという思索と、それでもなお映像が、私たちの生の一端を留めるものとして、私たちの経験とどのような関係を結びうるのかという問いとが、絡み合っている。

4 ソローの『ウォールデン』を越えて

前衛映画作家への敬愛や彼らの創作への参照、また自身の映像論ともいえる映像の探求実践を、日常生活の記録へと滲ませていく『ウォールデン』が、メカスの擁護した多くの前衛映画のなかにあってなお特異な点をもっていると感じられる理由は、実は、これまでに挙げた特徴のさらに外にある。『ウォールデン』の特筆すべきさらなる点、それは、生活の記録であり実践的な映像論である映像群の合間に、その切れ切れの映像を鑑賞している孤独な故郷喪失者としてのメカス自身のイメージを混ぜることで、作品内に二重のテクスト層が設定されているという点である。メカス自身の撮影するカメラでメカスの日常をとらえた『ウォールデン』は一見したところ、ソローの『ウォールデン』の一人称による独白文体を映像的に踏襲しているようp.59であるが、その作品構造は、一人称的映像と三人称的映像によって二重化された枠組みがまだら状に混在している点において、ソローより複雑なのである[30]。

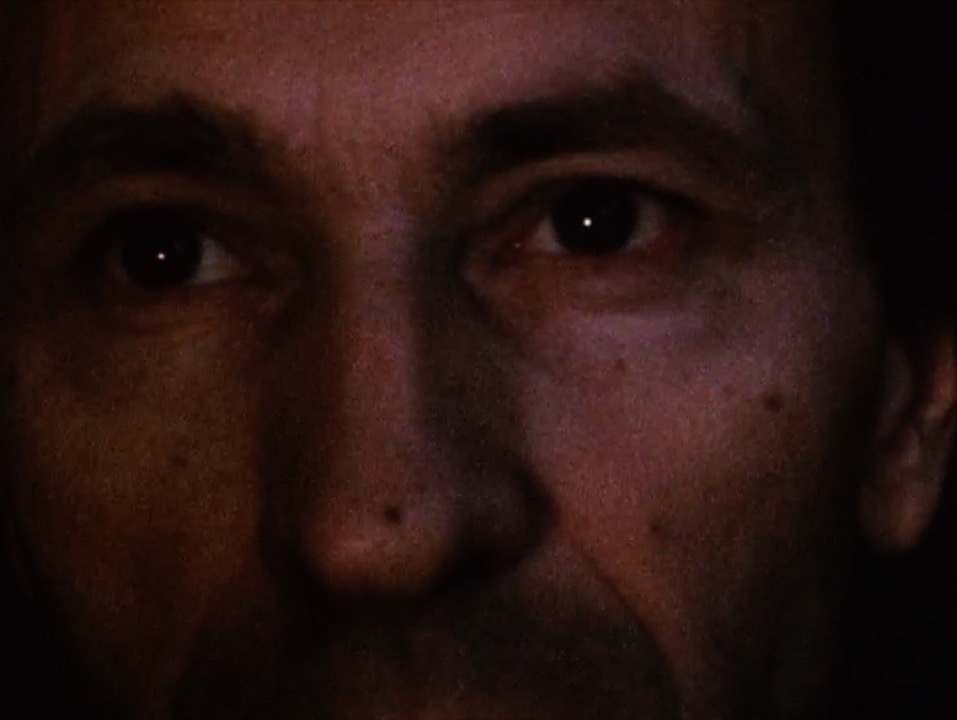

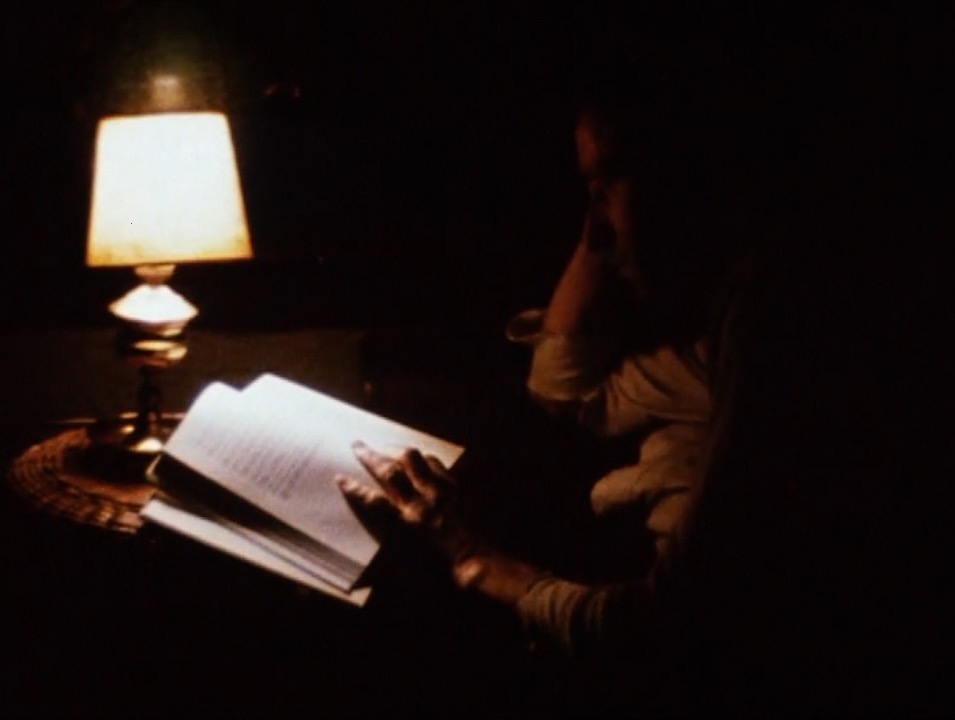

『ウォールデン』の撮影方法を人称的視点で改めてみてみよう。作品の大半を占めるメカスの手持ちカメラで撮られた映像は一人称的映像であると言えるだろう。しかし作中には時折、一人称的映像から逸脱する三人称的視点の映像があることに気づく。メカス自身を映しだす三人称的イメージはまず映画の冒頭で現れる。〈日記、ノート、スケッチ、ウォールデンとして(DIARIES notes and sketches as known as WALDEN)〉というタイトルが画面に現れた直後に、暗がりのなかのメカスの顔が画面いっぱいに映る(図9)。彼の眼が前方から投げられた光を受けとめて光っていることから、対面にあるスクリーンに映し出された映像を眺めているようである。その数秒後にはモノクロ映像で、書斎のテーブルに腰かけてアコーデオンを弾いているメカスが映り、その少し後にはベッドで一人寝返りをうつメカスの姿がある。リール4の冒頭でも、ベッドサイドの読書灯のごく小さな光量の暖色照明に手元だけを照らされて読書をするメカスの姿が見える(図10)。『ウォールデン』の多くのカットが家族や友人と過ごす時間をメカスの手持ちの一人称的カメラがとらえるのに比較して、これらのカットに共通するのは三脚に固定されたカメラがメカスだけを画面に映し出しているという点である。つまりここでは、メカスの独りで過ごす時間が三人称的視点のカメラにより意図的に演出されているのである。演出されたショットが挟まることで、作品内にはメカス自身によって撮影された映像素材と、それらの素材を眺めている孤独なメカスという二重の枠組みが生じてくる。p.60

(図9)

(図10)

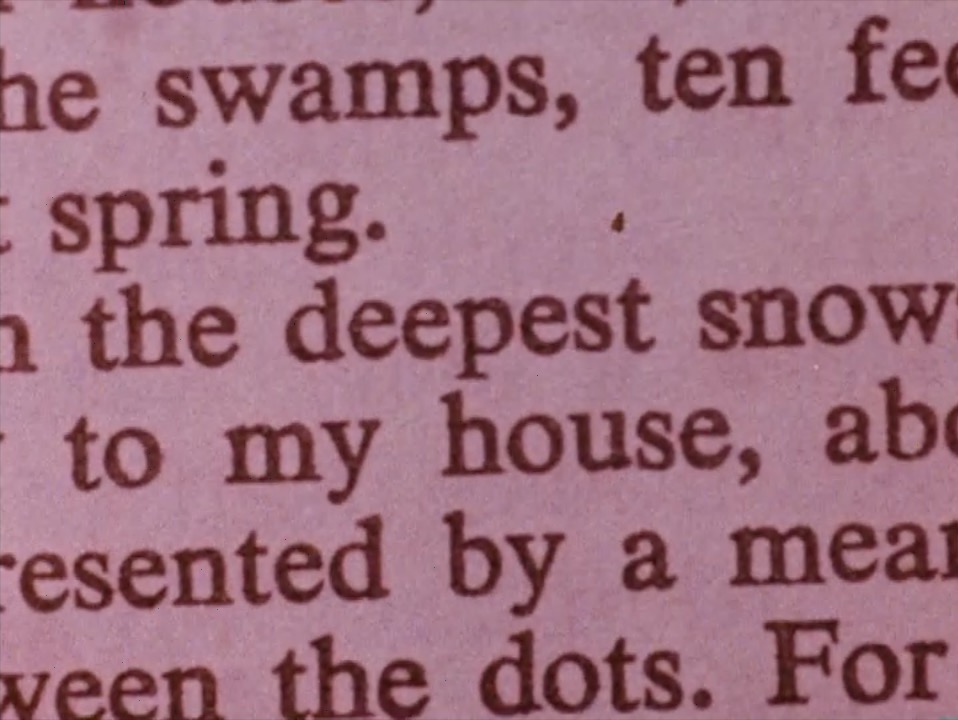

さらに、この二重の枠組みが作中においてまだらに配置されることで、事実上素材と素材でないもの、内と外の境界が消えてゆく。たとえば、作中にときおり現れるソローの本『ウォールデン』の頁上の活字を画面一杯に映すカット(図11)は、夜半に一人読書をするメカスのカットだけでなく、ニューヨークの都市生活を撮ったこの映画のすべてのカットに結びつき、森の思想が消費主義的な都市の内部で細々と私的な営みを全うしようとするメカスを包む。また、映画冒頭および終盤で挿入されるインタータイトル〈私はホームを想ったI THOUGHT OF HOME〉は、その直後に置かれたカット、太陽の反射を水面にきらつかせる湖でボートを漕ぐ人々、あるいはベランダに咲いた小さな花を愛おしみながら触る掌といった、生活のなかの美しく儚い瞬間を撮った場面に短絡され、そこには映っていない失われた故郷を思い起こすメカスの心情をあらわす。一人称と三人称の映像文体が同居し相互に力を及ぼしあっているメカスの『ウォールデン』の構造は、ソローにはない主客構造であろう。

(図11)

さらに構造を複雑にしているのはメカスの声である。映画開始から2時間が経った頃、鑑賞者に向かって呼びかけるメカスの声が聴こえてくる。「親愛なる鑑賞者のみなさん」。家族や友人の集まる親密なホーム・ムービーの上映会場では、撮影者が映写機の横に立ち映写技師の役割を兼任しながら、撮影した映像にコメントを加えるものだが、本作に現れるメカスの声はおそらくこのホーム・ムービーの鑑賞スタイルに則っている。メカスの日記映画において視覚と聴覚の時間が隔てられていることによりそこに時間の厚みが生じる点はこれまでも指摘されてきたが、『ウォールデン』の語りもまた、フッテージの撮影時から時間的に隔てられた場所におかれるという視聴覚構造をとっている[31]。声は、映像を撮影した時空間から距離を取った別のp.62場所、実質的にはメカスがフィルムを編集する編集室に置かれ、まるで上映の場に鑑賞者と共にいるかのようにスクリーンの前に腰掛けて映画を眺める鑑賞者に呼びかけることで、鑑賞の時空間に接続される。さらにメカスの声は鑑賞者への呼びかけに徹するのではなく、自身の姿が映る映像を眺めながら「私は本当に外から持ってきた全てをゆっくりと失っていくのだろうか」と、内的独白を呟きはじめる。語りもまた、出来事を外的に語る声と内的独白との間をスライドしているのである。

以上に確認したようなメカスの『ウォールデン』における映像・発話上の主客の揺らぎを、たんなる構造上の綻びと判断すべきではないだろう。むしろ、内外の境界を揺るがせるように両者を混ぜ合わせていく作業を経ることで、映像において主観と客観が互いに複雑に結びつき共鳴する独自のスタイルを、メカスは試みたのだと考えるべきだろう。

5 おわりに

日記としての『ウォールデン』には、ひとびとや出来事が記録されている。たわいのない営みを映像として留めることはこの映画の主題のひとつである。その意味でこの映画は、写真映像がもつ記録特性を重んじており、メカスは表象コードに則った映像の表象機能を放棄しているわけではない。しかしその一方でこれまで本稿が確認したように、映画を光や運動のテクストとしてみるという映像の受けとめ方が、メカスの思想には同時にある。このメカスの映像実践は、彼らの実人生を扱ったものであり、その意味で、市民が各家庭における家族の営みを記録するために制作する家族アルバムやホーム・ムービーといったものと密接に関わりながら、しかしやはりたんに同一視することはできないし、またホーム・ムービーの親族関係の文脈を利用して前衛映画の共同体形成を歴史的に記述しようとしているのでもない。

映画を光や運動のテクストとして見るとき私たちがみるものは、オリジナルを副次的に図示するという映像の現実描写の表象機能に寄与することがない。スクリーンに投射される光と運動が、鑑賞者の知覚にそのままの現実性をもたらす。この現実性は表象の仕組みに覆いかぶさり、観客の思考や感情をうながす。映像は、文化的に付与された伝達意図を越えて、原事象の再現から完全に切り離されて固有のかたちや色彩をもち、またそのように用いるときにだけ感じられる特有の質を生み出す。対象の輪郭を消滅させ、社会的な意味を獲得することから脱した映像に満ちた『ウォールデン』を観る鑑賞者の内部には、映像が表象する事物の全体像を見出すこととは無縁の、身体が光や運動のテクストを受けとめる経験として映像をみることによって、子ども時代の知覚様式をかき立てられるのである。またメカスの『ウォールデン』はソローの独白文体を踏襲しているようでありながらそこから逸脱してゆく構造をもち、結果的にメカスがつくる枠組みの内と外にわたって、家庭的な日々を祝福するはずのホーム・ムービーのなかに故郷(ホーム)への痛みをはらんだ思いが共振する。『ウォールデン』以降においてもメカスは、喪失の捉え難さや主客の揺らぎといった問題を、映像表現の可能性として探求してつづけている。それらの探求については別稿にて、後の作品分析を通じてくわしく論じていきp.63たい。

参考文献

Chalfen, Richard. Snapshot Versions of Life, Bowling Green, Ohio: Bowling Green State University Popular Press. 1987.

Erens, Patricia. “The Galler Home Movies: A Case Study.” Journal of Film and Video 38, no. 3/4, 1986, pp. 15–24.

“February Schedule”, in New York filmmakers’ newsletter, 1(4), 1968, p.17.

トム・ガニング「インデックスから離れて」『映像が動き出すとき 写真・映画・アニメーションのアルケオロジー』長谷正人訳、みすず書房、2021年、145-179頁。

一之瀬ちひろ「スタン・ブラッケージ『夜の予感』における揺動する映像 アメリカ実験映画の詩情」『Phantastopia』第1号、2022年、115-135頁、URL : https://phantastopia.com/1/the-shimmering-images-in-brakhages-anticipation-of-the-night/。(最終観覧2022年11月20日)

James, David E. “Film Diary/Diary Film: Practice and Product in Walden”” in To Free the Cinema: Jonas Mekas and the New York Underground. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1992, pp. 145-179.

Lee, Ming-Yu. “Keeping Diary in Parentheses: The Absent Images and the Visible Voices in Jonas Mekas’s the Song of Avila”. Journal of Literature and Art Studies Vol,7 Issue 6, June 2017, pp. 694-704.

Mekas, Jonas. “The Diary Film” in The Avant-garde film: a reader of theory and criticism, ed. Sitney, P. Adams, New York: New York University Press.1978, pp.190-198.

Mekas, Jonas. “Notes on the New American Cinema”, in Film Culture Reader, ed. Adams P. Sitney, New York: Cooper Square Press, 2000. pp. 100-110.

Mekas, Jonas. I Seem to Live: The New York Diaries 1950-1969 Vol. 1. Leipzig Germany: Spector Books. 2019. p.563-569.

Mekas, Jonas. “Jonas Mekas at Massachusetts Institute of Technology”, in Jonas Mekas: Interviews, ed. Gregory R. Smulewicz-Zucker, Jackson: University Press of Mississippi. 2020. pp. 9-15.

Mekas, Jonas, J. Psibilskis L. & Biennale di Venezia. Jonas Mekas: conversations letters notes misc. pieces etc. Lithuanian Art Museum, 2005, p.54-89.

Mekas, Jonas and Smulewicz-Zucker, R. Gregory. Movie journal: the rise of new American cinema, 1959-1971, New York: Columbia University Press. 2016. ジョナス・メカス『メカスの映画日記 ニュー・アメリカン・シネマの起源 1959-1971』飯村昭子訳、フィルムアート社、1974年。

クリスチャン・メッツ「映画における現実感について」『映画における意味作用に関する試論 映画記号学の基本問題』浅沼圭司訳、水声社、2005年、21-39頁。

New York filmmakers’ newsletter, 1(5), 1968, p.6.

西嶋憲生『生まれつつある映像 実験映画の作家たち』文彩社、1991年。

Ragona, Melissa. “Swing and Sway: Marie Menken’s Filmic Events” in Women’s Experimental Cinema: Critical Frameworks. Durham: Duke University Press, 2007. pp. 20-44.

Ruoff, K. Jeffrey. “Home Movies of the Avant-Garde: Jonas Mekas and the New York Art World”, in To Free the Cinema: Jonas Mekas and the New York Underground. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1992, pp. 294-312.

Schlemowitz, Joel. Experimental filmmaking and the motion picture camera: an introductory guide for artists and filmmakers. New York: Routledge. 2019.

Searle, Adrian “Jonas Mekas: Scenes from an extraordinary life”, The Guardian, 10 December 2012. https://www.theguardian.com/artanddesign/2012/dec/10/video-art-andywarhol.(最終観覧日2022年11月20日)

Sitney, P. Adams. Eyes upside down visionary filmmakers and the heritage of Emerson (Oxford: Oxford University Press. 2008.

Swinson, James. “Jonas Mekas: Film-maker, archivist, activist and poet”, in Moving Image Review & Art Journal, 2(2), p.303.

Turim, Maureen. “Reminiscences, Subjectivities, and Truths” in To Free the Cinema: Jonas Mekas and the New York Underground. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1992, pp. 193-212.

Vonderau, Patrick and Prelinger, Rick. “Vernacular Archiving: An Interview with Rick Prelinger.” In Films That Work: Industrial Film and the Productivity of Media. eds. Patric Vonderau and Vinzenz Hediger, Amsterdam: Amsterdam University Press, 2008, pp. 51-62.

Notes

-

[1]

『日記、ノート、スケッチ』は、彼の全作品に付けられる予定だった名前だが、フィルムラボが作品を区別するのに混乱したため、メカスはこの方法を断念した。しかしこの名前はしばしば彼の映画作品全体を示すのに使われる。以上の事情を踏まえて本稿では、『ウォールデン──日記、ノート、スケッチ』を『ウォールデン』と呼ぶ。

-

[2]

Richard Chalfen, Snapshot Versions of Life (Bowling Green, Ohio: Bowling Green State University Popular Press. 1987). pp. 8-9.

-

[3]

メカス作品に著名人が映ることを強調するレヴューは多く存在するが以下はそのひとつである。Adrian Searle “Jonas Mekas: Scenes from an extraordinary life”, The Guardian, 10 December 2012, https://www.theguardian.com/artanddesign/2012/dec/10/video-art-andywarhol.(最終観覧日2022年11月20日)またジェームズ・スインソンは、2012年サーペンタイン・ギャラリーで開催されたメカスの展覧会のプレスレヴューの多くは、まるでそれがメカスの目的であったかのように、作品内に多くの著名人が記録されていることに焦点をあてたものばかりであったと述べる。James Swinson, “Jonas Mekas: Film-maker, archivist, activist and poet”, in Moving Image Review & Art Journal, 2(2), p.303.

-

[4]

Jeffrey K. Ruoff “Home Movies of the Avant-Garde: Jonas Mekas and the New York Art World”, in To Free the Cinema: Jonas Mekas and the New York Underground. (Princeton, NJ: Princeton University Press,1992).

-

[5]

Patrick Vonderau and Rick Prelinger. “Vernacular Archiving: An Interview with Rick Prelinger.” In Films That Work: Industrial Film and the Productivity of Media. Patric Vonderau and Vinzenz Hediger, eds. (Amsterdam: Amsterdam University Press), pp. 51-62.

-

[6]

シトニーによれば、メカスは『ウォールデン』制作以前に、思春期の少女の目を通してニューヨークを表現するというアイデアをもっており、ティーンエイジャーの手紙や日記を研究し、友人や同僚の娘、プロデューサーのストーン夫妻のもとで働くベビーシッターなど、数人の女の子をセントラルパークでスクリーン・テストとして撮影しており、これらの映像が完成した『ウォールデン』に使われている。Adams. Sitney, Eyes upside down visionary filmmakers and the heritage of Emerson. (Oxford: Oxford University Press, 2008). p. 84.

-

[7]

メカスは、自身の主催する上映会フィルムメーカーズ・シネマテークで1968年3月28日および30日にブラッケージ作品と同時上映で、のちの『ウォールデン』と考えられる『ダイアリーズDiaries』を上映している(New York filmmakers’ newsletter, 1(5), 1968, p.6.) 。また1968年7月2日ニューヨーク市コミュニティ神学校、1969年12月14日ミレニウム、1970年12月13日マサチューセッツ工科大、1971年1月21日フィンレー大学にて、それぞれ『ウォールデン』上映と上映後のディスカッションを行なっている(Jonas Mekas J. Psibilskis L. & Biennale di Venezia. Jonas Mekas: conversations letters notes misc. pieces etc. Lithuanian Art Museum, 2005, p.54-89.)。

-

[8]

Jonas Mekas. I Seem to Live: The New York Diaries 1950-1969 Vol. 1. Leipzig Germany: Spector Books. 2019. p.563-569.

-

[9]

Ibid., p.566.

-

[10]

Jonas Mekas and Gregory R. Smulewicz-Zucker. Movie journal: the rise of new American cinema, 1959-1971(New York: Columbia University Press) p. 138. ジョナス・メカス『メカスの映画日記 ニュー・アメリカン・シネマの起源 1959-1971』飯村昭子訳、フィルムアート社、1974年、125頁。

-

[11]

Jonas Mekas and Gregory R. Smulewicz-Zucker. Movie journal: the rise of new American cinema, 1959-1971(New York: Columbia University Press) p. 138. ジョナス・メカス『メカスの映画日記 ニュー・アメリカン・シネマの起源 1959-1971』飯村昭子訳、フィルムアート社、1974年、125頁。

-

[12]

メカスは「私はガーディアンのシネマアートが新しい映像制作者の揺れるカメラワークや悪いテクニックを非難することについて、うんざりしている」と評し、映像作家たちが試みる逸脱的な撮影方法を擁護している。Jonas Mekas, “Notes on the New American Cinema”, in Film Culture Reader, ed. P. Adams Sitney (New York: Cooper Square Press, 2000). p.105.

-

[13]

Mekas, cit., p.105.

-

[14]

メカスは1958年より映画雑誌「フィルム・カルチャー」の編集長として映画雑誌を発行、頻繁に映画上映会を主催、更にヴィレッジ・ヴォイスにて映画批評「ムーヴィー・ジャーナル」を連載する映画批評家であった。映画雑誌、上映会、批評といった映画にたずさわる一連のメカスの活動は、メカス自身の映画制作より先行し、優先されていたことをメカス自身が語っている。Jonas Mekas, “The Diary Film” in The Avant-garde film: a reader of theory and criticism, ed. Sitney, P. Adams (New York: New York University Press.1978) pp. 190-198.

-

[15]

こうしたメカスの試みを評してメリッサ・ラゴナは、メカスは作品のなかで自身の愛した作家たちの表現を祝福している、と述べている。Melissa Ragona, “Swing and Sway: Marie Menken’s Filmic Events” in Women’s Experimental Cinema: Critical Frameworks. (Durham: Duke University Press, 2007) p. 23.

-

[16]

Adams Sitney, Visionary film: the American avant-garde 1943-2000. (Oxford: Oxford University Press, 2009). p.160.

-

[17]

メカスによるブラッケージ作品への評価に対する詳しい分析は以下を参照。一之瀬ちひろ「スタン・ブラッケージ『夜の予感』における揺動する映像 アメリカ実験映画の詩情」Phantastopia 1, 2022, pp.115-135.

-

[18]

Jonas Mekas, “at the Community Seminar, New York City, June 2, 1968” in Conversations, Letters, Notes, Misc, Pieces etc. (Vilnius: Lithuanian Art Museum, 2005) p. 56.

-

[19]

西嶋は、フロイトの幼児記憶の議論を参照しながら映画体験における本質的な幼年性を指摘し、映画という体験の原体験が幼児期の無邪気で全身的な感情体験にあるのではないかと論じている。(西嶋憲生「フィルムの感情」『生まれつつある映像 実験映画の作家たち』文彩社、1991年、20-37頁。)加えてメカスは1968年2月2、3日のフィルムメーカーズ・シネマテークにて子どもたちが制作した映画の上映会を催しており、メカスがこどもの知覚様式と映像の関係に興味を抱いていたことが推測される。(“February Schedule”, in New York filmmakers’ newsletter, 1(4), 1968, p.17.)

-

[20]

シングルフレーム撮影は、一定の時間間隔をあけて一コマずつシャッターを切るという撮影手法である。映画は一般的には、1秒間16コマ(16fsp)、あるいは1秒間24コマ(24fsp)の速度で連続的に撮影されたコマの連なるフィルムを映写機で投影し、そこに一連の運動を映し出すという構造をもち、24fspで撮影したフィルムを24fspの上映速度の映写機で上映すれば、現実の時間の流れに対応した時間が映像において再現される。したがってシングルフレーム撮影したフィルムを通常の上映速度で上映すると、映像において時間は、現実の時間の流れが切り刻まれたかたちで、現実の時間の流れよりも高速に進む。

-

[21]

Jonas Mekas, untitled lecture, John Secret Young Lecture, Princeton University, February 18, 2004. Eyes upside down visionary filmmakers and the heritage of Emerson (Oxford: Oxford University Press. 2008).

-

[22]

Sitney, op. cit., p. 92.

-

[23]

Joel Schlemowitz, Experimental filmmaking and the motion picture camera: an introductory guide for artists and filmmakers. (New York: Routledge. 2019) p. 11.

-

[24]

多重露光は、一度露光したフィルムに再度露光をかけることで1コマに2枚以上の画像を融合させる手法で、ポストプロダクションにおいてなされるものと、撮影時になされるものがある。メカスが愛用したボレックスは、フィルムをボディから外さずに撮影時に多重露光を行うことが可能であった。一方、ポストプロダクションで行われる多重露光(多重焼き付け)は、テイクの選択、画像の同期、相対的な露出の調整、撮影時の操作では不可能なモノクロとカラー、ネガとポジ、同じ映像の重ね合わせなどの組み合わせが可能である。

-

[25]

Jonas Mekas, “Jonas Mekas at Massachusetts Institute of Technology”, in Jonas Mekas: Interviews, Gregory R. Smulewicz-Zucker. (Jackson: University Press of Mississippi. 2020), p. 13.

-

[26]

メカスはアンディ・ウォーホルのロングテイク撮影による8時間の長編映画『エンパイア』(64)の撮影を担当している。『ウォールデン』には、『エンパイア』撮影の経験を通してメカスが直面したであろう、映画において時間をいかにとらえるかという問題意識が、形を変えて引き継がれているのだろう。

-

[27]

トム・ガニング「インデックスから離れて」『映像が動き出すとき 写真・映画・アニメーションのアルケオロジー』長谷正人訳、みすず書房、2021年、157頁。

-

[28]

同上、170頁。

-

[29]

クリスチャン・メッツ「映画における現実感について」『映画における意味作用に関する試論 映画記号学の基本問題』浅沼圭司訳、水声社、2005年、25頁。

-

[30]

デイヴィッド・E・ジェームズはソローの『ウォールデン』とメカスの『ウォールデン』を比較し、両者の類似点を自伝という文学形式の持つ主観性に見出している。David E. James, “Film Diary/Diary Film: Practice and Product in Walden” in To Free the Cinema: Jonas Mekas and the New York Underground. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1992, pp. 145-179.

-

[31]

メカス作品の視聴覚関係がもたらす効果に言及した論文で主なものは以下。Maureen Turim “Reminiscences, Subjectivities, and Truths” in To Free the Cinema: Jonas Mekas and the New York Underground. (Princeton, NJ : Princeton University Press,1992) pp. 193-212. Ming-Yu Lee, Keeping Diary in Parentheses: The Absent Images and the Visible Voices in Jonas Mekas’s the Song of Avila. Journal of Literature and Art Studies Vol,7 Issue 6 June 2017. pp. 694-704.

この記事を引用する

一之瀬ちひろ「光と運動のテクスト──ジョナス・メカス『ウォールデン』における重なりあうホーム」『Phantastopia』第2号、2023年、43-70ページ、URL : https://phantastopia.com/2/the-text-of-light-and-movement/。(2025年07月09日閲覧)