p.1161. はじめに

1962年春、スタン・ブラッケージ(1933-2003)はジョナス・メカスが編集長をつとめる映画雑誌フィルム・カルチャー(Film Culture、以下FCとする)より第4回個人映画賞を授与される[1]。それまで即興的に社会や群像をとらえるドキュメンタリー要素の強い映画[2]に賞を授与してきたFCがブラッケージ作品を選出したことは、同誌とブラッケージ両者にとって大きな転機となった。FCはその後実験映画誌として先鋭化の道を突き進むことになり[3]、ブラッケージは1960-70年代のアメリカ実験映画の潮流において中心的存在となっていく[4]。

受賞作のひとつ『ザ・デッドThe Dead』(1960)は川の流れ、岸辺にいる人、乗り物の動き、カメラの運動が絶えず積み重ねられ、映像に映し出されるイメージの力の方向を打ち消しあうようなスーパーインポーズが多用された映像である[5]。FCの主要な論客でブラッケージを早くから評価しその理論的協同者でもあったアダム・P・シトニーは、ブラッケージ作品に頻出する多重露光や偏った色調、独特のカメラの動きといったものに、作家の一人称的な感性を表出する叙情性を見出してきた[6]。

一方『ザ・デッド』について論じたタイラス・ミラーの議論は、それまでブラッケージ作品を論じる際にロマン主義、叙情性、一人称的といった語彙を支配的な枠組みとして用いてきたシトニーやリーズ、ジェームズの議論[7]とは大きく異なっていて、その点で興味深い。ミラーはブラッケージ作品に見られるのは主体の心的なイメージというよりもむしろ対象と自己の両者が混ざり合った「外側の出来事」として行われる思考と経験であり、映像が示すものは一人称的視点とは程遠いと論じる[8]。さらにこの「外側の出来事」に確認できるのはロマン主義的な主観性からの恐るべき撤退であると主張し、ミラーはこうした議論の延長線上において『ザ・デッド』に、あるいは『夜の予感 Anticipation of the Night』[9](1958)のラストシーンに見出される死のイメージを自己という恐ろしい神話からの完全な自由として捉えることができるという[10]。以上のようにブラッケージ作品は多様な解釈を誘発するものであるといえるが、その大きな理由はブラッケージの作品が、現実世界を副次的に再現するとされる一般的な写真映像の文法とは異なる独自の撮影技法と映像論理によって貫かれている点にあるだろう。

本稿ではこれらの論点を視野に入れながら、ブラッケージ作品における独自の映像論理がどのようなものであったかを検討する。考察対象としては主に60年代のブラッケージ作品の企図を端的なかたちで具体化していると考えられる『夜の予感』を取り上げる。本作ラストシーンの人影で示される首吊りのイメージは一定のナラティブを発生させるものだが、本作が全編p.117を通して打ち出す映像イメージを検討すれば、ここには周囲の環境との交渉のなかで生じる知覚の過程の映像化というブラッケージが繰り返し取り上げる問題系の典型的な構造をみて取ることができ、よってブラッケージ作品における自死のイメージは「私」という個の溶解を示唆するものであると考えられるだろう。また本作タイトルが『夜の予感』とされた企図も考え合わせれば、本作には規定された思考へと集束することに先立つ雑音的で触覚的な暗闇のなかに自己を開いておくことが映像化されようとしていると理解することができるだろう。次章以降では最初に本作品を主要な劇映画との相違点に着目しながら分析し、続いて本作の映像的探究がいかに実践されたか、映像と著書に収録されたノートを取り上げながら検討する。

2. 規定された視覚からの逃走

2-1. 冒頭の混乱

ブラッケージは1959年にコロラド州に移り住み、それ以降継続的に雪深い自然の中で暮らす自身や家族を取り囲む包括的な社会や環境を映像化する一連の映像作品を発表するようになるが、『夜の予感』はブラッケージがコロラドに移る一年ほど前に制作発表された映像作品で、人影、夜の街灯や月光、幼児が草叢を這う姿などが揺れ動くカメラの視覚イメージによって映し出されるサイレントの映像作品である。本作は次のような冒頭のシークエンスから始まる。

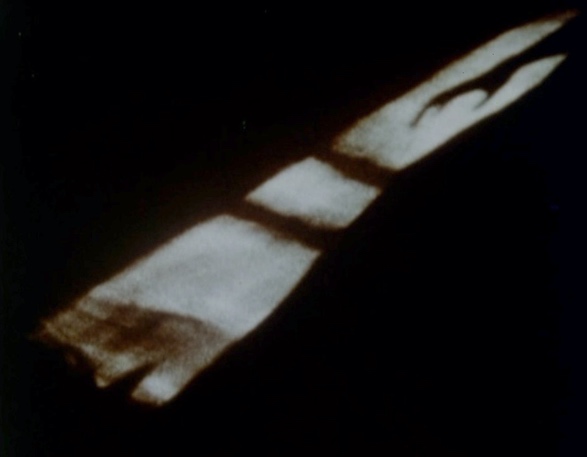

はじめに粗い粒子の映像が暗い部屋の床面に差し込む陽光の影とらえる。そうして床に落ちる陽光の影の上を黒い人影が横切った瞬間、映像は束の間暗闇の中を無数の多色の光が無秩序に動き回る映像にすり替わり、そうかと思うとふたたび陽光の影を横切る人影のカットに戻る(図1、2)。数秒後に再度暗闇の中を砕け散るように動き回る光の斑点を映し出す。人影と闇を動く光の短いカットは数秒毎に連続運動のように交互に繰り返されるが、個々のカットがみせる映像はその度毎に全く同じではない。次のカットではガラス戸を開け眩しい屋外へ出ていこうとする人影が浮かび上がり(図3)、ここには先ほどまで室内にいた人物が部屋を出ていくという行為の推移が感じられる。しかし続くカットでスクリーン一杯に映し出されるガラス戸に反射して映り込む屋外の風景がガラス戸の回転に伴って画面上を後退するときには、スクリーン上の三次元的な映像イメージ全体が相対化され、映画内の時空間は棚上げにされる。また間に挟まれる、絵筆で塗ったような凹凸のある壁面を揺らめく影、フィルム面の粗い粒子を視覚的に感知させながら桃色と緑色の影だけがスクリーン上を揺らめくカットなどからもそこに一貫した時間の推移を推測するのは難しい。

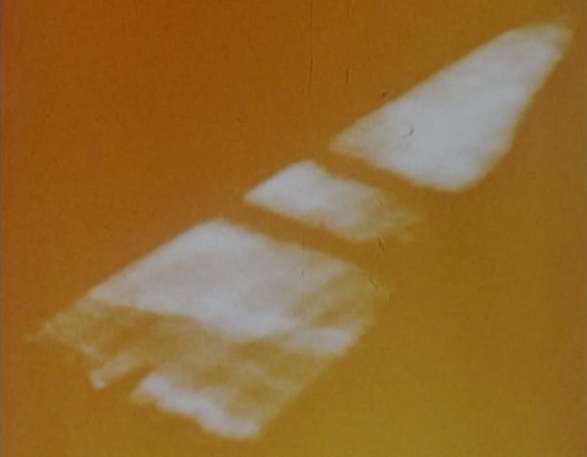

このように『夜の予感』では冒頭3分間程度、十数種類のカットが各内容を微秒に推移させながら反復的に繰り返される。映像に人影、花といった要素を再現的イメージとして確認することができる一方、暗闇を飛び交う光の斑点が現実空間の何を写したものなのか判別がつかず、カットの中に三次元空間が描かれていると確信することもできない。またこれらの交互に反復的に示されたカットをどのように関連づけるべきかという手がかりが得られず各カットを全体のなかに定位することができない。むしろこれらのカットは構造化されることを意図的に拒むp.118ように並べられているかのようにみえる。その上映像のところどころではフィルムの感光過剰のため画面の大部分がオレンジ色に染まり再現的イメージよりもフィルムそのものの物質的イメージが前景化しさえする(図4)。つまり冒頭の映像に置かれたカットたちはそれぞれ他の相に接続できない固有の位相を維持していて統一的な時空間を立ち上げることがない。こうした映像はそれをみる鑑賞者に感覚的な緊張をもたらす。ポール・オーサーはブラッケージ作品には初めてみる鑑賞者が戸惑いを覚えるような手法が取られているというが[11]、それはたとえばこの冒頭シークエンスを指すだろう。本作はブリュッセル国際フェアにて開催された第二回国際映画コンペティションに出品された際には嘲笑で迎えられたという[12]。

ブラッケージの朋友でもあったメカスは、フランス人映画評論家がアメリカ実験映画を精神的錯乱と現実逃避の代名詞であると批判的に論じたことに怒りをあらわにするが[13]、実際のところ『夜の予感』の冒頭シークエンスは鑑賞者の戸惑いを誘う異例の手法が取られているのであって、ここには劇映画が映す現実が映し出されていないと感じられることも確かである。

2-2. 劇映画に構築されるリアリティの時空間

メカスは先述の批判に対して次のように応答する。「リアリティは無限であり、リアリティには多くの階層と角度がある。ハリウッド映画はひとつのリアリティだが、マーカプロウスやスノー、ブラッケージの作品はそれとは別のリアリティを扱っている。前衛的な映画作家の仕事は現実からの逃避なのではなくむしろその逆である。それは現代の物語映画の目に映っているものを超えて現実に深く入り込んでいくものだ」[14]。メカスが上のように論じる、劇映画のリアリティを超えて「より深く現実に入り込む」映画のリアリティとはどのようなものか。この問いを検討するために、またなぜブラッケージ作品には異例の映像手法が用いられるのかを検討するために、普段私たちが特別な疑問を抱くことなく受けとめている一般的な劇映画に構築されるリアリティの時空間とは一体どのように立ち上がるものなのか、という問いに改めて立ち返っておく必要があるだろう。

スティーヴン・ヒースは論考「物語の空間」で、主流の映画において構築されるリアリティの時空間について論じている[15]。ヒースの議論の骨子は、映画内に構築される空間がリアリティの空間であるとする映像表象のコード化の理解は、カメラによって包摂される視覚的世界に基づくリアリティが、写真から映画に受け継がれたことで確保されてきた、というものである。ヒースは、リュミエールがグランカフェで最初の映画を上映した際にある観客が「世界共通言語が発見された」と述べたという逸話を例に挙げて、映画はその当初から外的な対象を誰に対しても同じように存在するものとして示す世界共通の言語として認識されてきたという[16]。

ではなぜ映画はその登場当初から、世界共通言語であり人間の周囲の世界を客観的に示すものであると受け入れられたのか。その理由としてヒースは、映画が技術的、イデオロギー的に写真とともに発展してきたものであるという点をあげる。カメラ・オブスキュラの出現以来、レンズが示す遠近法システムに基づいた像は外的な対象物と正確に合致していると捉えられてきた。この遠近法システムに基づく視覚世界の再現は次第に自然なものと見做され、世界を再p.119現するリアリティ表現の可能性のひとつを提示したに過ぎなかったものがリアリティそのものへと書き換えられた。映画のリアリティの時空間はこの遠近法システムに基づくカメラの眼に基づいている。ジル・ドゥルーズは映画に「描かれる世界が、(中略)前もって存在するものと仮定された実在性に適用される」[17]、つまり支配的な説話体制の映画においてその設定や情景は、実在すると仮定された現実に基づきその現実との対応関係に服従するのであり、この仮構された現実への服従によってはじめて映画の信憑性が保証されると論じているが、ここには上にみたヒースの論と呼応する主張を見出せるだろう。

これに対し、ブラッケージの統合性を欠いた映像の組み合わせは、確かに劇映画が依拠するようなリアリティの時空間を描いておらず実在すると仮定された現実の世界像が担保されていない。さらにそこには正常で客観的な視界を持つ主体がない。したがってこのような論点に立ったとき先の批判が生じることは首肯できる。しかし先刻確認したように、この批判が成り立つ根幹には観者が実際のところは限定的な世界の表象コードでしかない遠近法システムに基づいた映像の読み取りのルールに従って映像を理解する、という前提の共有が必要となる。あくまで投影された光の束である映像イメージがそれを受け取る人間に迫真性を与える条件として、そのイメージが三次元的空間を仮構するという規範の共有が前提されたときにはじめて成り立つのである。表象再現的イメージの著しい性質は、その規範が容易に鑑賞者の身体へと引き継がれる点であろう。その証拠に今日映像を見る私たちは、スクリーン上を動く光や影の様々な形状を遠近法的視覚認識に則って実在の現実の表象再現的イメージとして受け取り、特定の物語を読み込むという規範が作動している事実を、ともすれば忘れている。こうした映画が依拠するカメラの眼は、世界から客体化され身体を排除された主体を生み出す眼でもあり[18]、そのため映画をみる鑑賞者は、映画内に生み出される明瞭な一貫性のある時空間を外から客観的に眺める一律に社会化された脱身体的な主体として位置づけられることになる。

これらの議論を踏まえれば、メカスがブラッケージの作品には劇映画のリアリティを超えて「より深く現実に入り込む」映画のリアリティがあると論じた意図とは、すなわち彼らの作品にはスクリーン上の映像過程を遠近法システムに則って表象コードとして受容するという映像受容とは異なる映像の成立と受容のリアリティを見出すことができる、というものであったと考えることができる。加えてブラッケージ自身は、『視覚の隠喩』[19]で「カメラは、19世紀の西洋の構図的視点を土台としたレンズで光を屈折させイメージの枠を限定する」[20]として西洋的視覚思潮を退けた上で、しかし「レンズに唾を吐きかけレンズの焦点をぼかせば、印象派の初期の段階を得ることができる」[21]とし「人工的法則の視点に支配されない目、合成的な論理に左右されない目、すべてのものの既存の名前に反応しない知覚の冒険を想像しよう」[22]と書いている。これらの言からも、ブラッケージは近代以降の規範とされた視覚認識に依存的なかたちで構築された映画のリアリティの枠外に出ることを試みていたと読み取ることができるだろう[23]。

ヒースは先述の論考の後半部で、ブラッケージの「知覚の冒険」という言を引用しながら「アメリカの個人映画は、映画の歴史をゼロから再度やり直している」[24]と書いている。またドゥp.120ルーズも、アメリカの実験映画に対して人間的知覚を超えてあらゆる知覚の発生要素である「他の」知覚に到達する契機を認め、「ブラッケージは、ひとりの赤ん坊が草原のなかで見ているすべての緑を撮影することによって、セザンヌ的な人間以前の世界、わたしたち自身の夜明けを探求している。」[25]と書いた。ヒースやドゥルーズがブラッケージ作品について論じているこれらの議論は、映画論全体を見渡せば少々極端な論であるようにも感じられるが、一般的な劇映画のあり方とブラッケージ作品の特徴を比較した後では、一定の理解ができるように思われる。

3. 光の運動

3-1. 「ノート」の記号

前節では、ブラッケージが映像制作において試みたことは表象再現的な劇映画のリアリティとは異なる映像のリアリティを探求することであったと確認した。本節の目的は、そうした探求がどのような実践的方法でなされたのかを検討することである。

ブラッケージは撮影の必要に迫られて執筆したのではないながら脚本やシナリオとして構想され、長短の散文で構成された詩のようなかたちをもったテクストの断片を1953年ごろから書きためていた。『視覚の隠喩』には、その延長線上において書かれた「前ぶれのノートNOTES OF ANTICIPATION(以下「ノート」とする)」と題されたテクストが集録されている[26]。「ノート」の冒頭には、言語では実現化が不可能であったために『夜の予感』が映像化されたと記されていることから、この「ノート」は映画制作の前段階の予備的なメモやスケッチであったと位置づけることができる。「ノート」はブラッケージの映像実践がどのように構想されたかを検討する手がかりを与えてくれるだろう。

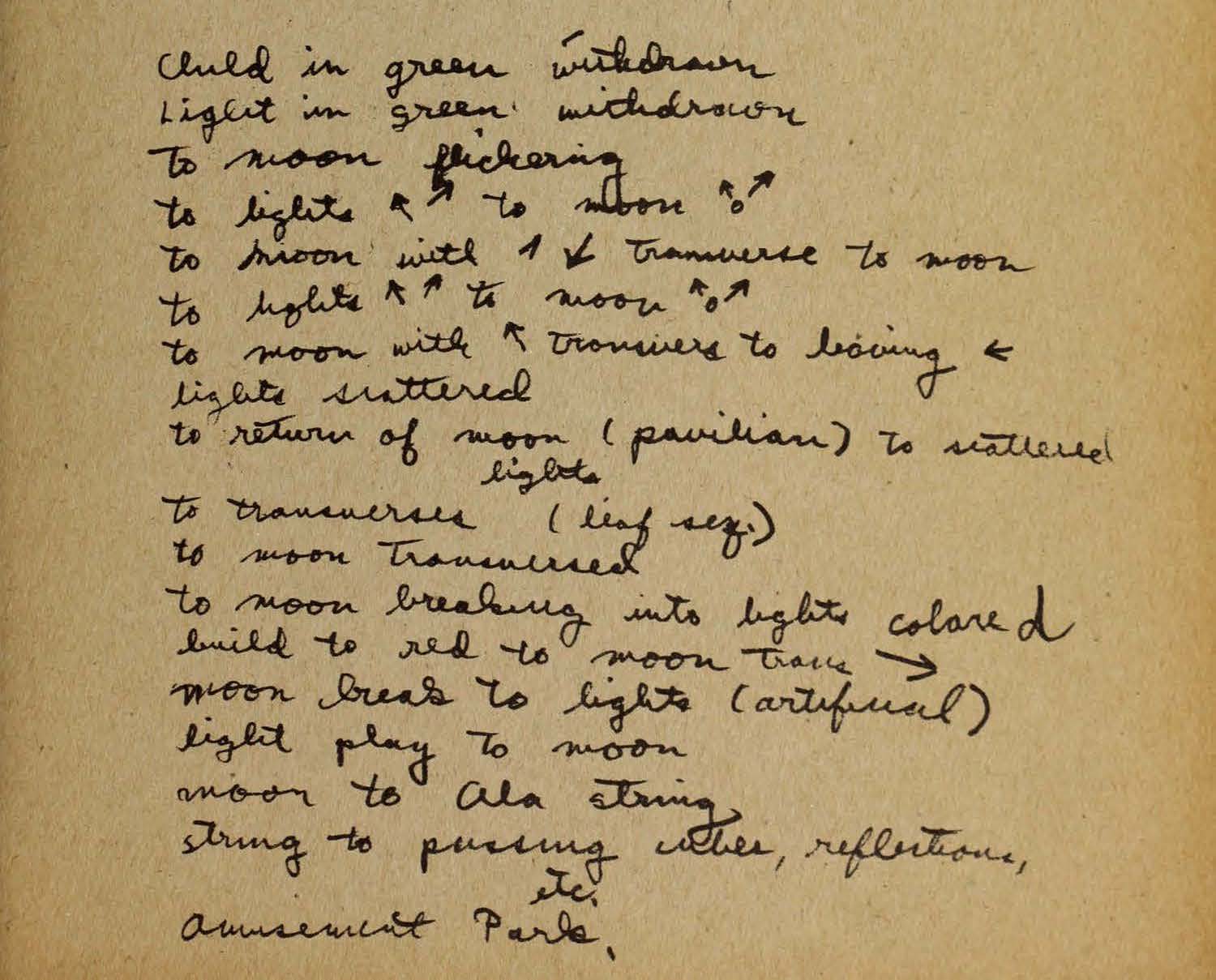

「ノート」の最初の3頁はタイプライターで打たれた活字の短い散文が並び、続いて6頁にわたる手書きのテクストが挟まれる。手書きのテクストには筆記体で書かれた文字のところどころに〈→〉記号や渦巻、あるいは絡まった糸の形状のような図形が記されている。これらの記号や図形は何を意味するだろうか。先に確認したように「ノート」は散文創作として書かれたものであるので内容が映像『夜の予感』と完全に対応しているわけではない。しかし「ノート」と映像には対応する要素を読み取ることもできる。手書き部分の一部(図5)を検討してみよう。

p.121緑の中の⼦供 引き込まれるChild in green withdrawn緑の中の光 引き込まれるLight in green withdrawn明滅する⽉へTo moon flickering光へ ↖︎ ↗︎ ⽉へ ↖︎ 。↗︎to lights ↖︎ ↗︎ to moon ↖︎ 。↗︎⽉へ ↗︎ ↙︎ ⽉へ横切るto moon with ↗︎ ↙︎ transverse to moon光へ ↖︎ ↗︎ ⽉へ ↖︎ 。↗︎to lights ↖︎ ↗︎ to moon ↖︎ 。↗︎⽉へともに ↖︎ 愛へ横切る ←to moon with ↖︎ transverse to loving ←砕け散る光lights shattered⽉の光へ戻り(パビリオン)砕けたto return of moonlight (pavilion) to scattered横切る(葉のシークエンス)to transverses (leaf seq.)横切った⽉へto moon Transversed明るい⾊へと崩壊する⽉へto moon breaking into light colored⾚へ構築 ⽉へ移⾏ →build to red to moon trans →光(⼈⼯)への⽉の崩壊moon break to lights (artificial)光の戯れから⽉へlight play to moon月からAlaの糸moon to Ala string⽷から追いかけるいつ、反射、などstring to pursing when, reflections, etc.遊園地[27]amusement park.

冒頭「緑のなかの子供」と末尾「遊園地」は映像中にそのイメージを確認することができる要素である。「緑のなかの子供」と「遊園地」のあいだに置かれた映像は次のものだ。暗闇のなかスクリーンの中心を一点の光が揺らめき(図6)、次の瞬間にライン状に並ぶ複数の光源が画面奥から前方に迫ってくる(図7)。光源の周囲に時折木々の梢枝らしき緑陽がみえ、光源は夜空を背景に並ぶ街灯であることが示唆される。次にスクリーンの右斜上から左下に向かって光が二度通り抜け、その間もスクリーン中央には歪んだかたちの一点の光が揺らめき続けている。次第に闇の中の光源は数を増し多色の光は尾を引いて光の筋を描きその筆致は複雑化する(図8)。このシークエンスを「ノート」の該当箇所と照らし合わせてみよう。スクリーン中央付近でカメラの動きに伴って形を歪ませている光は「ノート」上の「月」であり、すると矢印記号はスクリーン上の月の、あるいは月の周囲をかすめていく光源の動きであるらしいことが推測できる。つまりブラッケージはスクリーン上の光の運動を、言語と矢印記号とでノートに記しているのである。ここから彼は映像内に光の運動を描き出すことを探究していたと考えられるが、それでは映像内に描かれる光の運動を探究することにはどのような企図があったのだろうか。

p.1223-2. 映像の存在論としての光の運動

手がかりとしてドゥルーズが、映画が行為の物語叙述や規定された場所の知覚と縁を切り純粋に直接的な時間の知覚へ向かうことになった一つの源にはアメリカの実験映画があると述べたこと[28]、あるいはメカスがブラッケージ作品に対して「カメラは一瞬の光景、対象や人物の断片をとらえ、アクション・ペインティングの方法で、対象と行為に流れるような印象をつくりだす。新たに精神的な意味を与えられた運動と光の現実が、スクリーン上に創り出される。」[29]と述べたことを挙げたい。彼らの言葉を経由して、次のようなことが考えられるのではないか。すなわち多くの映画は光によってもたらされる映像イメージを物語上の人物や風景として提示するのだが、映像を存在論的に考えるなら映像は何よりもまず光によってもたらされるものであると。ブラッケージが映像において光の存在を強調するときそこにはフィルムまたはスクリーン上に映像イメージを生む源としての光が見出されると。実際、私たちが上映空間という暗闇の中でスクリーンを見上げ、闇のなかで月と街灯が交差し踊り続けるシークエンスを見るとき、鑑賞者の前により鮮明に浮き立ってくるものは、映像の再現的イリュージョンよりも光によって生み出される純粋な光の運動の位相である。何かを描写するというイメージの目的から解放された映像は、対象物の形状を現すのではなく人間の身体的知覚経験に直接働きかけ「純粋に直接的な時間」と呼ぶべき知覚を呼び起こし、映像は「光の現実」として私たちの経験にじかに流れ込む。ローラ・U・マークスは映画理論、現象学、認知科学的立場から、光学的視覚性が優位である西欧思潮とは異なる感覚知覚の構成を映像の身体化や知覚において議論するとした上で、映像の「触覚的視覚性 (haptic visuality)」の可能性を指摘している[30]。「触覚的視覚性」としてマークスが提案しているのは、映像が持つ物質性や、表現された対象と知覚者との間の接触によって立ち上がる感覚的なイメージである。こうした映像がもつイメージに対し、マークスは視覚そのものがあたかも目で映画に触れるように触覚的なものになるとする。鑑賞者の身体的経験を動員するブラッケージの映像には、マークスが「触覚的視覚性」と呼ぶ映像のあり方に共鳴する点がある。光の運動である映像をみる私たちは、光の色、動き、ヴォリュームを身体的な感覚を伴って触覚的に感受し、結果として光の運動は映像内に留まるというよりも私たちの実在の生において感知され周囲の環境を照らし反射する光の位相に重なり合う。映像がそれ自体で鑑賞者の身体的知覚経験に対して「生成的機能」[31]を持つことが示されるのである。

このような映像と鑑賞者の身体の接し方には、映像が現実を再現的に図示するという規範に則った映像受容とは異なる摂理が働いており、ここに劇映画におけるリアリティの時空間とは異質のブラッケージ作品のリアリティがある。マークスは、ナディア・セレメタキスが提示した、社会的記憶が個人の身体に宿るという論[32]に依拠しながら、ブラッケージの映像実践は感覚的な体験を文化的制約から解放する試みであるとも述べている[33]。光の運動と鑑賞者を実空間において結びつけ鑑賞者の身体に直接働きかけることでブラッケージが目指したものとは、彼自身が「私が提案するのは、言語とは異質の視覚的コミュニケーションを基盤とした知識のp.123追求であり、それは光による心の発達を必要とし、言語の最も深い意味での知覚に依存している」[34]と書いたように、西洋視覚思潮において規制されてきた身体感覚的な心や知覚の発達過程を、前制度的なかたちで作動させることであり、ブラッケージはこのための場として映像を捉えていた。これはブラッケージ作品における独自のリアリティの探求のひとつであると考えられる。

4. 揺動するカメラの詩性

4-1. 映像における抽象と具象

これまでの議論から『夜の予感』は、統合的時空間を生起させず、むしろ光や物体の運動による知覚刺激から鑑賞者に直接的な感覚や心の反応を引き起こさせるものであることを確認した。

しかし一方で、私たちは『夜の予感』の映像のなかに人影、ガラス戸、木々の梢枝や遊園地の回転遊具といったそれ自身が実空間に客観的な指示対象をもつと思われる具象的な映像イメージを視覚的に認識することができる。本作は実在の風景や場面を写しとった実写映像であることも、また確かなのである。つまりこの作品は、統合的時空間の構成の有無という観点からみるなら非表象再現的イメージであるといえるが、映像が実空間に指示対象をもつという観点からみるなら具象的イメージの領域に踏みとどまる、ということができるだろう。

仮にブラッケージの映像実践が映像を通じた知覚刺激のみを問題としたいのであったなら、実写映像を用いるよりも例えばハンス・リヒターの『リズム21 Rhythm 21』[35] ( 1921)やトニー・コンラッドの『フリッカーThe Flicker』[36](1966)のように、抽象的な映像イメージを先鋭化させ知覚刺激の問題をより鮮明に示すこともできたはずだが、『夜の予感』は抽象的イメージのみに還元されず具象的イメージにとどまるものであったのはなぜか。本作の具象的イメージ、映像がアウトフォーカスやスローシャッターによって像を滲ませながらも認識可能なギリギリのところでそれでも対象物を視認することができるイメージについて、もう少し考えてみたい。この映像は厳密に抽象的イメージではなく、しかし明白な具象的イメージとも言い難い。こうしたブラッケージの映像の抽象性と具象性のあわいを、メカスは「具象的なイメージをあらかた切り捨て」ながら「カメラはものや人間の一瞬の光景や断片を拾い上げる」と表現する[37]。具象を捨てながら人間の一瞬の光景を拾い上げる映像。相反する要素が両立された映像のこの点についてどのように考えることができるだろう。

てがかりになるのはふたたび「ノート」である。「ノート」は→などの記号とともに散文が並べられた詩のようなテクストとして構成される。テクストからは「緑の中の子供」「月の光」「遊園地」などの言語を確認することができ、これらは個々の自然言語が持つ外的な指示対象に対応する意味や印象を浮かび上がらせるので純粋に抽象的な音声詩ではない。しかし例えば「明るい⾊へと崩壊する⽉へ(to moon breaking into light colored)」や「⾚へ構築 ⽉へ移⾏→(build to red to moon trans →)」といった文章は文法的にみれば破綻気味であり逐語訳的に正確な意味p.124を汲み取ることが困難である。たとえ意訳により意味を汲んだとしても各語の全体的組み合わせからひとつの明晰な意味内容が立ち上がるわけではない。またこの箇所は多くの行で最初の文字が「~へ(to)」で頭韻を踏んでおり、この点でテクストは構造に拘束されている。このときテクストは言語の指示機能によって外的対象との接触を維持し内に閉じていく抽象性から一歩外に踏み出し、そうでありながら明確な意味内容や物語を語ることはないという両義性を備え、抽象と具象の間を行き来する言わば詩的な特徴を持っている。「ノート」がそなえるこの詩的な特徴を映像に当てはめて考えてみたい。

4-2. 繁茂する草木と這い回る幼児

具体的に考えるために、『夜の予感』の幼児が葉叢を這い回るシークエンス(11:26-12:38)を取り上げよう。カメラのレンズが撮影対象の全体像を正確に描写するためにはレンズと被写体の間に適度な距離が必要であるが、このシークエンスでブラッケージのカメラは対象に近づきすぎている。そのためレンズの焦点が合わず事物を判別するのに必要な輪郭や形態的特徴が不明瞭であり、また対象の輪郭が滲んでいるために隣接する形態や色彩が融合している。鑑賞者はスクリーン一杯に広がる色の濃淡の階調とそれにより強調されるフィルムのざらついた粒状構造が沸騰する液体の内部のようにスクリーン上をうねっている様子を見つめることになり[38]、緑色の背景色を前に白い陶器のように光りながら動くものが幼児の身体であることにしばし気がつくことができない(図9、10)。カメラが撮影対象から一定の距離を取ったときにはじめてそこに幼児が映し出されていることを認識する(図11)。幼児は草叢を自由に這い回り、またカメラは這い回る幼児の周囲を前後左右に回転するようにランダムに揺れ動く。カメラの天地が何度も回転しまた前後に移動するたびに空間がこちら側に迫ったり遠ざかったりする感覚が生じ、映像を見つめる鑑賞者は方向感覚を揺さぶられ目眩のような錯覚に襲われる。またカメラのランダムな動きの速度にシャッタースピードが追い付かず、葉の一枚一枚は仔細に描写されることなく荒い絵筆のストロークのような色彩の塊がスクリーン上を流れていく(図12)。こうした撮影方法のため、鑑賞者は映像イメージのなかに群葉が広がりそこに遊びまわる幼児がいることにかろうじて気づくことはできるが、映された情景全体を整合的に把握することはできない。この映像は反規範的な手法で撮影されているため通常であればカメラのレンズが示すはずの遠近法システムに準じた規範的写真視覚から離れてしまっており、そのため私たちの視覚は映像内に外的な指示対象をわずかに認識するが、イメージを安定し静止した外部空間の再現としてとらえることができない。このとき映像は「ノート」のテクストのように、外的指示対象と接触を保ちながら意味としては結実しないある種の詩的な特徴を備える。『夜の予感』が純粋な抽象に昇華されずあくまでも実写を扱った理由はここにあると考えられる。

4-3. 揺動するカメラ

ブラッケージの映像制作における揺動するカメラやアウトフォーカスといった反規範的手法に、メカスは映画の新しい語彙を発見したのだが[39]、実のところ、ブラッケージ作品が上にみp.125たような詩情を帯びた独自の映像表現を獲得するためにこの逸脱的な撮影方法は欠かせないものであっただろう。なかでもカメラの揺動が果たす役割は肝要であろう。ブラッケージの揺れ動くカメラがもたらす効果について、アネット・マイケルソンは「カメラはその映像の不明瞭ゆえに、カメラ自身の動きの現実を対象物の運動というイリュージョンに反転させる」[40]と指摘する。つまりカメラはその揺動によって映像内のイメージを不鮮明にさせながら、スクリーン上に運動を生み出すのである。マイケルソンの論を念頭におきながら、たとえば遊園地で回転遊具に乗り遊ぶ子供たちのシークエンス( 16:30-21:20)を見てみよう。このシークエンスで子供たちの像はカメラの前を幾度も回転し過ぎていく。背後のネオンは子供たちの回転方向とは逆方向に旋回し光芒を描き、ネオンライトと子供たちはスクリーン上で相互に逆らった運動をみせる(図13、14、15、16)。ここで映像はカメラの動きと対象の動きという相互に反転する運動を同時に示し、また視覚的出来事が身体の移動によって生じるという事実を提示する。西洋視覚史においてカメラの眼は身体的な知覚の不安定性を抑圧し精緻な描写と記録特性によって科学的合理的な世界認識を得ようとしたとされるが、本作では生きて動く身体の不確かな知覚が他ならぬカメラによって顕在化されようとしているのである。つまり揺動しスクリーン上に運動を生む映像は、その映像のうちに写真映像の正確な描写性、記録性を内破させながら、これまで担保されてきた合理的な世界認識の延長線上に構築された脱身体的な映画の枠外に置き去りにされた、不確かな身体による知覚へと踏み出すのである。

4-4. 「みること」

映像のうちに不安定で身体的な知覚を見出す契機は揺動するカメラだけではない。再び草叢を這い回る幼児のシークエンスに戻り、映しだされる対象が幼児であることに改めて注目したい。幼児期の人は世界を客体として捉えることがなく、自己のおかれた状況を了解することとそのおかれた状況で生を実践することに区別のない即自的な生を生きている。そのような幼児期の身体経験には、観察対象から一定の距離を取ったところに視点を設け観察することで客観的な真理が得られるとする「対象を視認する」という意味での視覚性とはかけ離れた、非視覚的で触覚的な空間認識としての「みること」があると思われる。幼児を映像の題材とするシークエンスは、即自的な幼児期の身体経験における「みること」をそのイメージのうちに含み込んでいる。そしてこのことは、外的な指示対象を示しながらも客観的な揺るぎない事実としての像を示さずにいる反規範的な撮影手法に呼応している。本作は、その選ばれた題材と撮影手法の双方の効果によって、主体と現実空間との間に一定の通路を維持しながらも対象を規定的に顕在化させるのではない非視覚的な「みること」を提示しようとしている。

またこうした「みること」は、光の描写を通じても示されている。次のシークエンスを検討したい。冒頭から8分30秒ほど、明るい陽光が差し込む庭の草木にホースから水沫が降り注がれ大気中に虹が描かれる。水沫と虹のシークエンスである。ホースから弾け出る水沫が草木の一葉一葉に水滴をつくり、個々の水滴に太陽の陽光が反射している(図17)。カメラが動くたびに視線がとらえる陽光の入射角は変化し、その移動に伴い色彩を変化させる光のプリズムにp.126より生じる虹のイメージが空間上にあらわれては消える(図18)。この映像は、必ずしも物理的に目に見える対象ではない光を、水滴という物質を介して目に見えるかたちに変換させている。水しぶきの水滴に反射する光である虹は、実在するが触知し得ない要素としての光、光を伝達する媒質として実在するが「対象を視認する」というかたちでは目視し得ない空間を映像化している[41]。さらにこの映像は、草木の表面、地面の細かな凹凸に沿って強度を変えながら乱反射する光の多様な質感、無数の水滴を透過しあるいはその水面上で屈折し色彩を帯びて飛び散る光を捉らえ、画面上に光のヴァリエーションが描写される。これにより、映像は個物の明確なフォルムを彫琢するという方向ではなく、周囲一面の肌理や凹凸といった全体的な様相を個別の境目なく連続したものとして描写する方向に向かっている。このように自己を取り囲む空間や周囲の環境を光の様相として捉らえることは、あるべき状態に分節化される以前の脆弱で未分化なものとして、状況を「みること」でもあるだろう。

また光は、写真映像のイメージ生成から切り離すことができない基底的な存在である。それゆえ映像が光の描写を扱うことは写真映像の表現としての根に立ち返ることでもあるだろう。本シークエンスでは映像が光を捉えることで、原理的には区別されるはずの、庭で太陽光を浴びて輝く水滴たちという外的指示対象をもつイメージ、光を媒介に感光面に像を結ぶフィルムの化学的性質や粒子構造、スクリーンから鑑賞者に向けて直接投げかけられる光の刺激、映写機から漏れ出る光に照らされる一帯の空間といったものが、光を基点に幾重にももつれあう。この異なる位相のイメージと刺激のもつれあいにより、スクリーンとイメージ、対象と知覚者、撮影者と鑑賞者、といったものたちの境界が揺らぎ、鑑賞者は身体が周囲の環境と相互的に混ざり合いながら知覚を発生発達させる過程を映像のうちに見出し、また同時に自分たち自身の経験として受け取るのである。

5. おわりに

本稿はここまで、『夜の予感』には主流の劇映画とは異なる映像のリアリティの探究がなされようとしていることを確認し、その実践的方法として、映像が直接刺激としての光を発する点、また映像が具象と抽象の境域を往来することで、確固とした輪郭をもつ対象物の堆積としての外部環境ではなく、身体と環境との相補的な運動のなかで立ち上がる周囲の過渡的状況が映像化されようとしている点、そのとき反規範的に揺動するカメラが重要な役割を担うことを確認してきた。

『夜の予感』において映像は完全な抽象イメージを扱うのではなく、現実空間に指示対象をもつ。実写映像を用いて現実空間との接触の可能性を維持しながらしかし、そこから得た感覚は社会的なヴィジョンへと帰着する手前で踏みとどまる。そうして身体と周囲の環境とが接触することで、空気をかき混ぜるように行為や内的な印象が展開される様相を映像化する。ここにおいて想起されるのは、人の内部に生起する事物や環境に対する印象が、人間身体の内部の私的に孤立した場所で閉じたものとして生じるのではなく、外的な要素とのやりとりを通じて絶えず生まれてくるものであるということであろう。ブラッケージ作品において、運動する人間p.127の身体は乗り物やカメラといった人工物と相互に連絡しあい、さらにこの連絡をとりまく周囲の環境と関係する。この関係性をもって、滲みながら通り過ぎていく風景の感覚が人のうちに生まれる。人と物と環境の相補的な連絡のなかに知覚の過程の生成的性格が宿るのである。このようにして生まれる知覚の生成的な性格は、自己の縁を周囲へと切り崩していくことを赦すだろう。それは外的な環境のなかに自らを見いだす経験であり、自らのうち見知らぬ感覚が訪れることを受け入れる経験であり、同時に自らを暗闇のなかに開いておくことであるだろう。このようにブラッケージ作品において、人は外的環境と相補的に織りなす有機的活動の一部となり、ゆえに映像を受け止める鑑賞者の感覚はその周囲に漂う時空間と不可分に絡みあう。

こうしたブラッケージ作品におけるリアリティをめぐる実践を考察することは、ひとえにブラッケージの映像の独自性を主張するにとどまるものではなく、ブラッケージと思想を共有したメカスの作品性を、また映像作品を展示の時空間における鑑賞者の身体経験へとより拡張して捉えようとした実験映像作家らの動向を、あるいは現代の芸術領域における映像表現のあり方を、改めて考えるための緒となりうるだろう。

(図1)

(図2)

(図3)

(図4)

(図5)

(図6)

(図7)

(図8)

(図9)

(図10)

(図11)

(図12)

(図13)

(図14)

(図15)

(図16)

( 図17)

(図18)

Notes

-

[1]

受賞作は『ザ・デッドThe Dead』(1960)と『プレリュードPrelude』(1962)の二作。FCはブラッケージへの賞の授与理由として、多くの映画がドキュメンタリーや劇映画の伝統に従うなかにあってブラッケージ作品は物語的要素を排除しながらユニークで純粋な映画体験を出現させておりここには詩的映画という映画の未踏の可能性がみられるという点を挙げ高く評価した。“Fourth Independent Film Award”, in Film Culture, No.24, 1962, p. 5.

-

[2]

ブラッケージ作品以前にFCが個人映画賞を授与した作品は、ジョン・カサヴェテス『アメリカの影Shadows』(1959)ファースト・ヴァージョン、アフルレッド・レスリー『ひなぎくを摘めPull My Daisy』(1960)、リッキー・リーコック『プライマリーPrimary』(1961)。前二作は即興的な演技および撮影方法を多用した劇映画、三作目はダイレクト・シネマスタイルを確立したドキュメンタリー映画。

-

[3]

シトニーはこの時期のFCの変化を後年に振り返り、ヨーロッパ映画を学術的視点で取り上げるスタイルから多くの雑誌が異端児扱いする前衛映画のフォーラムへと移行したと述べている。P. Adams Sitney, Film Culture Reader. (NY: Cooper Square Press, 2000), pp. vi-vii.

-

[4]

ブラッケージは1963年メカスが中心となって設立した映画制作者協同組合に協力し長年理事を務めたほか1970年アンソロジー・フィルム・アーカイブ開始時は選考委員を務めた。ブラッケージとメカスの協働関係はFCや映画制作者協同組合などの職務的なものだけではなく、映像作品のなかにも指摘できる。メカスの『ウォールデンWalden: Diaries Notes &Sketches』(1969)第四部の大部分はコロラドのブラッケージ家を訪問する映像で構成され作中において重要なパートとなっている。

-

[5]

デイヴィッド・E・ジェームズはブラッケージ作品におけるスーパーインポーズの使用を、単眼的遠近法における視覚の中心化に挑戦する手段としての抽象表現主義の絵画における不透明な奥行き、表面、地と図の未決定性に関連づける。David E. James, Allegories of cinema: American film in the sixties (Princeton, N.J: Princeton University Press, 1989), p. 48.

-

[6]

Adams Sitney, Visionally film: the American avant-garde 1943-2000 (Oxford: Oxford University Press, 2009). p. 160.

-

[7]

Sitney, op. cit., A. L. Rees, A History of Experimental Film and Video (London: British Film Institute, 1999), David E. James, Stan Brakhage (Temple University Press, 2011).

-

[8]

Tyrus Miller, “Brakhage’s Occasions: Figure, Subjectivity, and Avant-Garde Politics” in Stan Brakhage, ed. David E. James (Temple University Press, 2011) pp. 174-195.

-

[9]

本作タイトルの定訳は『夜への前ぶれ』であるが、本稿では適切と思われる試訳として『夜の予感』を用いた。

-

[10]

『夜の予感』のラストシーンの人影のイメージについて、ブラッケージ自身は制作当時の自殺衝動と関連付けて語っている。Stan Brakhage, Metaphors in Vision (New York: Film Culture, 1963) p. 4. 本書には頁数の記載がないため本稿では便宜上の頁番号を記す。

-

[11]

Paul Author, “Before the Beginning Was the Word: Stan Brakhage’s” 2003, https://www.criterion.com/current/posts/273, (最終観覧2021年8月17日)

-

[12]

Brakhage, op. cit., p. 46.

-

[13]

Jonas Mekas and Gregory R. Smulewicz-Zucker. Movie journal: the rise of new American cinema, 1959-1971 (New York: Columbia University Press) p.315. ジョナス・メカス『メカスの映画日記──ニュー・アメリカン・シネマの起源 1959-1971』飯村昭子訳、フィルムアート社、1974年、274頁。

-

[14]

Ibid., p. 315. メカス、『メカスの映画日記』、274頁。本書の引用に際して原書と既訳を参照し訳文を一部改めた。

-

[15]

スティーヴン・ヒース「物語の空間」夏目康子訳、岩本憲児、武田潔、斎藤綾子編『新映画理論集成2』フィルムアート社、1999年、p.136-175頁。

-

[16]

同上、142頁。

-

[17]

ジル・ドゥルーズ『シネマ2*時間イメージ』財津理, 齋藤範訳、法政大学出版局、2006年、175頁。

-

[18]

ジョナサン・クレーリーは、制度的権力の必要に合わせて新しい規範的で「正常な」主体が構築されていく過程で、カメラ・オブスキュラの眼が重要な役割を担ったと論じる。ジョナサン・クレーリー『観察者の系譜──視覚空間の変容とモダニティ』遠藤知己訳、以文社、2005年。

-

[19]

Stan Brakhage, op. cit., 本書は1963年当初FC30号として刊行され、編集はFCの主要論者であったシトニーが全面的に携わり、通常のFCとは異なる仕様の書籍デザインはジョージ・マチューナスによってなされた。

-

[20]

Ibid., p. 30.

-

[21]

Ibid., p. 30.

-

[22]

Ibid., p. 29.

-

[23]

ウィリアム・C・ウィーズはブラッケージ作品から社会的抑圧や規範から解放される潜在的な政治性を読み取っているが、本稿の議論はそうした主張にも接続されるだろう。William C. Wee, Light Moving in Time: Studies in the Visual Aesthetics of Avant-Garde Film (Berkeley: University of California Press, 1992), p. 80.

-

[24]

ヒース、「物語の空間」、165頁。

-

[25]

ジル・ドゥルーズ『シネマ1*運動イメージ』財津理, 齋藤範訳、法政大学出版局、2008年、150頁。ドゥルーズは『夜の予感』のなかにセザンヌ的なものを見出している。セザンヌの絵画は画家の手による筆のタッチの荒い粒子のため記述的な意味では描かれる対象が不鮮明でありながら一方で見る者を強く巻き込む絵画であり(平倉圭「多重周期構造──セザンヌのクラスター・ストローク」『かたちは思考する──芸術制作の分析』東京大学出版会、2019年、37-54頁。) ブラッケージの合理的な視覚思潮を退けながら鑑賞者を触覚的な経験に巻き込むあり方と共通性があるだろう。

-

[26]

Brakhage, op. cit., pp. 58-66.

-

[27]

Brakhage, op. cit., p. 62. 解読の困難な箇所は暫定的にアルファベットで表記した。

-

[28]

ドゥルーズ、『シネマ1』、215頁。

-

[29]

Mekas and Smulewicz-Zucker. op. cit., p. 155. メカス、『メカスの映画日記』、136頁。

-

[30]

Laura U Marks, The skin of the film: Intercultural cinema, embodiment, and the senses (Durham: Duke Univ. Press, 2000), p. xi.

-

[31]

オーサーは、ブラッケージ作品は「目に見えない対象やプロセスを指示する」ものであり「固定した物理的性質というより生成的な機能を持つ」と論じた。Paul Author, “Stan Brakhage: Four Films” in Artforum, vol. 11, no.5, 1973, p. 41.

-

[32]

マークスが触れているのはナディア・セレメタキスの次の書である。C. Nadia Seremetakis, The Senses Still: Perception and Memory as Material Culture in Modernity (Chicago: University of Chicago Press, 1996).

-

[33]

Marks, op. cit., p. 201.

-

[34]

Brakhage, op. cit., p. 29.

-

[35]

リヒターは『リズム21』において、スクリーン上に写真映像の遠近法的秩序を用い奥行きを表象再現するという方法ではなく、抽象的で単純な白と黒の図形を交互に反転や逆転させることで映像内にリズミカルな時間を組織し、同時に白や黒の矩形がスクリーン上を動くことで映像内に仮想的な奥行きを生起させた。

-

[36]

映像上映時に生じる光の明滅現象をフリッカーと呼ぶが、コンラッドの『フリッカー』は白味と黒味の画像のみの組み合わせで作られたフィルムにより上映時にスクリーンを明滅させ視覚効果を得るものである。太田の聞き取りによればコンラッドはこの制作により「映画の既成概念を壊す」ことを目指した。太田曜「造形の素材としての映画フィルム」、東京造形大学研究報(3)、2002年、31-47頁。

-

[37]

Mekas and Smulewicz-Zucker. op.cit. p.151. メカス、『メカスの映画日記』、136頁。

-

[38]

映画用フィルムにおいてはフィルムの粒状模様が写真のように静止せずにスクリーンを動き続ける。各コマの粒状模様が画面に投影される映画は、それらが時間的に連続してあたかも模様が動くような感覚を生じさせられるためで、大上はこれを「沸騰効果」と呼んだ。大上進吾「写真感光材料の粒状性」日本写真学会会誌第1号、1959年、38-47頁。

-

[39]

映像制作における揺動するカメラワークや規範にはずれる技術について、メカスは「揺らぐカメラについての覚書」において、焦点の合わないショット、ぶれたショット、不確かなステップ、ためらいがちな動きあるいは露出過多や露出不足といったものを、新しい映画の語彙のひとつとして発見することができると書いている。Jonas Mekas, “Notes on the New American Cinema”, in Film Culture Reader, ed. P. Adams Sitney (New York: Cooper Square Press, 2000) p. 102.

-

[40]

Annette Michelson, “Camera Lucida/ Camera Obscura.” in Artforum, vol. 11, no. 5, 1973. p. 37.

-

[41]

映像内に表現される光の特性として石岡は「光の表現や爆発の表現は、物体だけではなくて、物体がそこにある環境、たとえば大気や水を巻き込むところに重要な特性がある」と指摘している。石岡良治、北村紗衣、畠山宗明、星野太、橋本一径「共同討議「爆発的メディウム」の終焉──映画、アニメーション、ドローン」『表象10』、月曜社、2016年、73頁。

この記事を引用する

一之瀬ちひろ「スタン・ブラッケージ『夜の予感』における揺動する映像──アメリカ実験映画の詩情」『Phantastopia』第1号、2022年、115-135ページ、URL : https://phantastopia.com/1/the-shimmering-images-in-brakhages-anticipation-of-the-night/。(2024年10月22日閲覧)