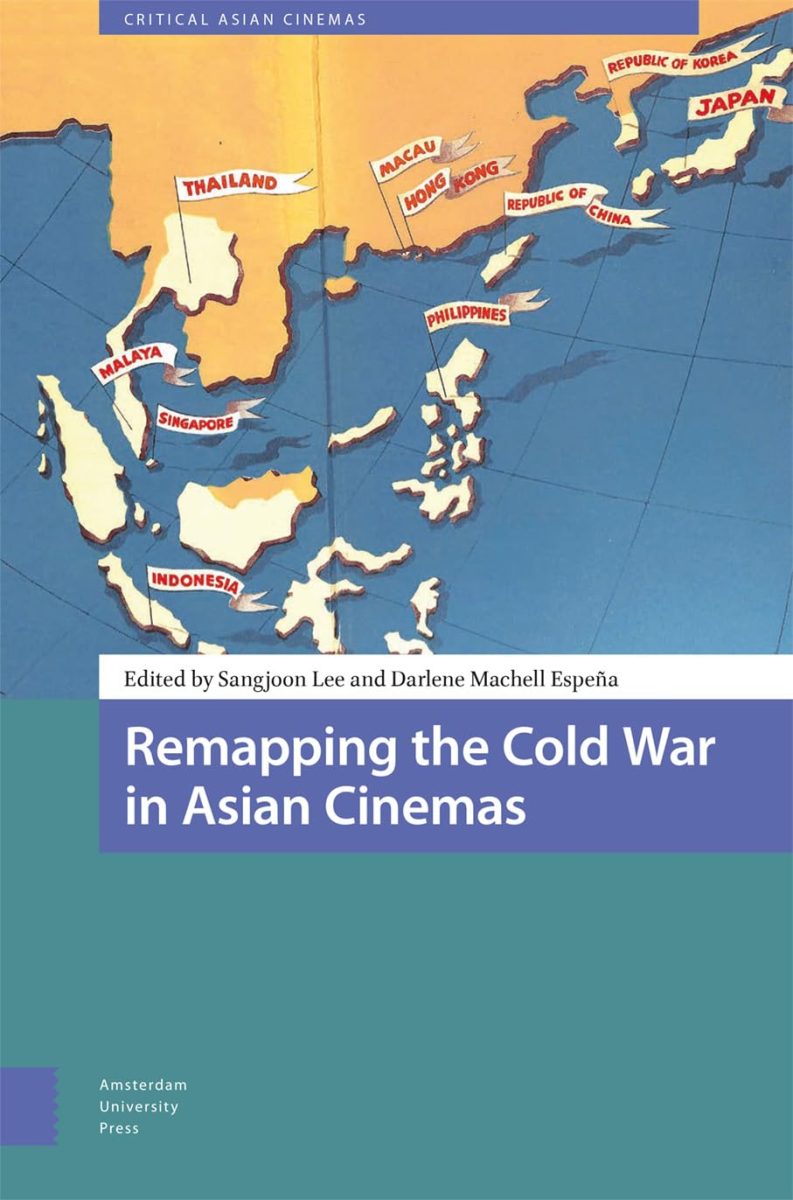

本書は冷戦研究の最前線に立つ研究者たちによる、冷戦期のアジア映画に関する論集である。当該分野の英語圏における最新の研究動向を把握する上で必読の一冊である。本書のイントロダクションでは、英語圏における冷戦研究の現状が紹介されており、先行研究の以下の2つの限界が指摘されている。第一に、既存の研究の多くがベトナム戦争に光をあて、アメリカを中心とした西洋の視点から冷戦が論じられてきた点である。第二に、西洋の関心に焦点が当てられているため、アジアは米ソ両超大国の対立の舞台として描かれる傾向にある点である(p. 12)。このような先行研究の限界を受け、本書は、アメリカ、ヨーロッパ、アジア間の複雑な文化・政治的繋がりを背景に、冷戦がアジア映画にどのような影響を与えたのかを多角的に分析している。

計15本の論文を収録した本書は、4部構成となっている。各部は、「第1部:アジア国家、アイデンティティ、文化における映画的表現とその構築(第2章から第5章)」、「第2部:アジア映画における冷戦地政学(第6章から第10章)」、「第3部:冷戦映画のジャンル(第11章から第14章)」、「第4部:現代アジア映画における冷戦の余波(第15章、第16章)」となっている。本稿では、本書の構成にとらわれず、冷戦コスモポリタニズム、アジア社会主義諸国による冷戦映画、ハリウッドが描く冷戦下の(東南)アジア、そして冷戦期のアイコンという4つの視点から論点を整理して紹介する。

冷戦コスモポリタニズム

「冷戦コスモポリタニズム(Cold War Cosmopolitanism)」は、クリスティーナ・クラインが提唱した概念であり、1950年代の韓国映画がいかに冷戦期における「自由世界」の美学と物質的なネットワークの中で形成されたかを説明するためのものである。クラインによると、この概念は文化的な形成物として、以下の4つの側面を持つ。第一に、「自由世界」への加盟に関する政治的な言説、第二に、近代性に対する態度、第三に、冷戦に関わる制度や組織と結びついた文化生産・普及の物質的な実践、そして第四に、映画、雑誌、ファッションなど、様々な文化様式に表れるテクストの特徴である[1]。この視点から、韓国映画は米軍基地の建設、アメリカの文化冷戦、ハリウッド、日本映画、ヨーロッパの知的潮流、そして世界のポップミュージックといった多様な要素によって形作られたことが明らかになる。クラインは、本書の第13章において、この概念を近年に製作された韓国映画『スウィング・キッズ』(스윙키즈、2018年)に適用し、朝鮮戦争下の捕虜収容所という舞台に注目し、映画がいかに戦争記憶を再現しているかを分析している。同作は、アメリカン・ミュージカルという形式を通じて、冷戦期の対立から解放され、国境、イデオロギー、文化、人種といった境界を越えたコミュニティを描き出す点で、「冷戦コスモポリタニズム」を体現していると論じている。

注目すべきは、「冷戦コスモポリタニズム」が韓国映画と台湾映画において特に顕著に見られるという点である。例えば、本書の第12章では、イ・サンジュンが、アジアで巻き起こったスパイ・ブームを辿り、韓国と香港が共同製作したスパイ映画『SOS Hong Kong』(1966年)と『Special Agent X-7』(1966年)に反映される冷戦の政治性を検討した。イは、アジアにおけるスパイ・ブームという文化ネットワークが、冷戦期の政治的な言説や、大衆メディアの発展にもたらされた大衆文化の流入、そして国のベトナム戦争に対する姿勢といった様々な要素と密接に関連していることを明らかにしている。また、第2章では、クリス・ベリーが「冷戦コスモポリタニズム」という概念を戦後の台湾における台湾語映画の分析に導入した。台湾語映画は明確な反共意識を前面に押し出すことはなかったが、アメリカ、ヨーロッパ、日本などの文化を「先進的」であると見做し、それらを台湾語映画に取り入れ、独自の「冷戦コスモポリタニズム」を形成したと論じられている。同様に、チョー・ティンウーが台湾の社会写実映画というジャンルの形成の中に多様なトランスナショナルな要素を見出した(第14章)。それが香港の新たな武侠映画や、その後のブルース・リーの国際的な流行の影響を受けながら、台湾語映画の伝統の中に融合させて発展させたことを論じている。さらに台湾語映画『錯誤の第一步』(1979年)を取り上げ、映画に登場する艋舺の遊郭や蘭嶼の刑務所などの場所のイメージ、男性によるホモソーシャルな関係を分析のフォーカスとしている。その結果、同作は植民地時代の歴史を呼び起こすとともに、戦後台湾における冷戦期のイデオロギー対立と妥協を象徴的に表現していることが指摘された。一方、エブリン・シーは、韓国映画と台湾映画における米軍基地を舞台にしたミュージカル要素を比較した(第11章)。具体的には、アメリカ音楽の受容、消費層、映画におけるアメリカ文化への同化と抵抗といった観点から、これらの映画が米軍基地の娯楽文化を取り入れ、拡散させるとともに、アメリカ文化に対する複雑な態度を生み出していることを共通点として指摘した。

このように、かつて植民地支配を受け、冷戦期には地政学的に重要な位置を占めていた韓国と台湾において、映画が果たしてきた役割には多くの共通点が見られるだろう。また、上記の研究が取り上げる韓国のスパイ映画や台湾の台湾語映画など、主流の映画製作とはかけ離れた映画類型は、冷戦期における映画の役割を考察する上で重要な手がかりとなる点において、きわめて示唆に富むものと考えられる。これらの映画は周縁化されているが、逆説的に冷戦が映画に与えた影響を浮き彫りにする。それと同時に、映画におけるコスモポリタニズムとともに、力の不均衡なトランスナショナルな要素の吸収・適応・拒絶という側面が明らかになる。

アジア社会主義諸国による冷戦映画

「冷戦コスモポリタニズム」が「自由世界」のアジア映画に多く見られたとすれば、アジアの共産主義国家の映画はいかなる特徴を持っていたのだろうか。本書は、北ベトナム、カンボジア、インドネシアなどの映画にスポットを当て、冷戦期の社会主義政権下におけるアジア映画に対する考察も行っている。

マン-フォン・イップは、北ベトナム革命映画における詩的な描写を中心に論じている(第3章)。これらの詩的な描写は、しばしば自然景観、田園風景、そして農村生活といった風景で表現される。自由世界におけるアジア映画とは異なり、北ベトナム革命映画は、社会主義リアリズム、ソ連のモンタージュ理論、そして「映画詩情主義(cinematic poeticism)」(p. 54)の傾向の影響を強く受けている。また、北ベトナム革命映画における風景描写は、純粋な視覚的な抒情性と平易な詩意の表現として事件や物語を進める役割に留まらず、ベトナム人の国民的アイデンティティを構築する感情的な場(site/sight)となっている。

ダーリーン・マシェル・エスペーニャは、カンボジアのクメール・ルージュ時代(1975年から1979年)の前後という異なる時代背景において、積極的に映画製作を行ったノロドム・シハヌークとリティ・パニュを取り上げ、彼らの映画作品における冷戦の再現を比較分析している(第4章)。エスペーニャによると、シハヌークが1960年代に製作した映画は、豊かな歴史と文化に根ざした新たなアイデンティティ、つまり「包摂性、近代性、エスニシティー」(p. 84)をもって冷戦に対応しようとするカンボジアの努力を見せる文化的空間を提供する。一方、パニュは1990年代以降、自身の映画作品を通じて、登場人物たちに自身の経験や記憶を語り、感情を表現する場を与え、歴史の証言を記録してきた。

エリック・サソノによる第5章は、1962年からインドネシアで活動を開始したイスラム映画製作者グループ、レスブミ(Lesbumi)の成立経緯と映画製作活動を詳細に追跡し、代表作『タウヒード』(Tauhid、1964年)におけるイスラム教徒のアイデンティティ構築について分析している。サソノは、冷戦下のイデオロギー対立に対応するため設立された機関によって製作された点から、同作が国際政治の影響を受けていると指摘する。一方で、メッカ巡礼をテーマとするロードムービーという形式を通じて、インドネシアにおけるイスラム教徒の役割という、長年にわたる重要な問題を扱っている。

上記の論文では、バンドン会議や非同盟運動、新興国家の成立など、冷戦期の背景が言及されている。しかし、論文で取り上げられた映画から、大衆文化において「冷戦コスモポリタニズム」と呼べる、視覚的な表現や物語の構造といった明確な美学的・政治的な要素を見つけるのは難しい。このことは、「冷戦コスモポリタニズム」における「コスモポリタニズム」は、その言葉の文字通りの普遍性を持つものではなく、アメリカが「自由アジア」諸国に拡大しようとした価値観、いわばアメリカ主義を意味しているのではないだろうか。そうすると、「冷戦コスモポリタニズム」という概念自体は、文字通り冷戦の影響を受けていることが明らかであろう。また、先行研究が膨大であるため、本書では詳細な議論は避けているようだが、実際、新興国家が冷戦に対処し、自らの自治を維持しようとする楽観主義的な情緒は、中国、朝鮮、ベトナムなど、多くのアジアの社会主義国の映画に見られる。さらに、アメリカの影響下にあったアジア諸国の多くの映画は「冷戦コスモポリタニズム」を示さず、むしろ自国の文化や歴史に根ざした独自のアイデンティティを強調していることを考えると、「冷戦コスモポリタニズム」で一括りにすることはできない。そもそも、冷戦期において、真の意味での「コスモポリタニズム」が実現可能であったのかという疑問も浮かび上がる。

ハリウッドが描く冷戦下の(東南)アジア

本書は、冷戦期のアジア映画だけでなく、ハリウッド映画が描く東南アジアのイメージについても深く掘り下げている。第9章でウェンチン・ゴエイは、1950年代のマラヤにおけるイギリスの共産主義勢力との闘争を描く『第七の暁』(The 7th Dawn、1964年)、第二次世界大戦中の日本軍占領下のシンガポールの捕虜収容所を舞台とする『キング・ラット』(King Rat、1965年)を分析する。両作品とも、アメリカがベトナム戦争に深く関与し始めた時期に制作されており、東南アジアを舞台としている。これらの映画では、アメリカ人が第三者として登場し、マレーシア共産主義ゲリラの鎮圧に携わる専門家や、捕虜収容所に収容されたアメリカ人兵士として描かれる。ゴエイは、この2作品が、イギリスの植民地支配をテーマにすることで、アイゼンハワー大統領の「ドミノ理論」、すなわち共産主義が東南アジア全域に広がるという危機感を伝達すると同時に、アメリカの東南アジアへの介入に対して楽観的な見方を示していると分析した。

第10章では、東南アジアロケを行ったアメリカ映画『Terror is a Man』(1959年)、『侵略』(The Ugly American、1963年)および『Operation CIA』 (1965年)における東南アジア表象を分析するアダム・ニーの議論が続く。ニーは、これらの映画が、舞台となる特定の国(フィリピンやタイなど)を偽装したり、地理的な位置を曖昧にしたりする傾向があることを明らかにしている。太平洋や東南アジアにおける「寓話的なアメリカの罪の意識」を和らげる戦略をとるこれらの映画は、その一方で、アメリカの男らしさやヒロイズムを薄め、アメリカが大きな脅威にも実質的な支援にもなりえないという印象を与えてもいる。

このように、上記のハリウッドが製作した東南アジア映画は、いずれもベトナム戦争に対するアメリカの不安を反映しているともいえる。この文脈において、独立国家として明確な境界を持つ東南アジアのイメージは、必ずしも必要とされなかったかもしれない。

冷戦期のアイコン

映画作品を中心に論じる論文のほかには、冷戦期のアジア映画産業に深く関わっていた映画人にスポットライトを当てる論文が3本ある。それが、日本人俳優の石原裕次郎のイメージを分析する第6章、香港右翼映画会社である亞洲影業有限公司を設立した張国興の軌跡を辿る第7章、そしてフィリピンの国民的アクションスターとされるフェルナンド・ポー・ジュニア(FPJ)のイメージの変遷を考察する第8章である。

第6章では、北村洋は、日本映画の枠組みを超え、冷戦という視点から石原裕次郎のイメージ変遷を辿った。北村は、石原裕次郎の初期作品である『狂った果実』(1956年)、『俺は待ってるぜ』(1957年)などにおいて、日本は「第三世界」国家として描かれながらも、男らしさやアジア・非西洋女性への性的魅力を強調することで、アジアにおける日本の優位性を主張しようとしていると論じている。その後、石原は日活映画の国際化への取り組みや、石原プロモーションを通じて「第一世界」との接触を深め、最終的に日本を「第三世界」から「第一世界」へと転換させる役割を果たしたと論じられている。『裕次郎の欧州駈けある記』(1959年)、『街から街へつむじ風』(1961年)、『青春大統領』(1966年)などがその好例である。

呉国坤による第7章において、張国興は、アメリカからの支援のもと設立された亞洲影業有限公司を率い、商業娯楽性を重視した映画製作を行った香港映画製作者として再評価されている。彼の作品は商業的には成功を収めなかったものの、『巾帼英雄』(1955年)は、従来の男性中心の武侠映画とは異なり、女性が主人公として活躍する武侠映画という新たなジャンルを確立し、中国映画史における「女性映画」の礎を築いたと結論づけられている。

一方、エルモ・ゴンザガは第8章において、FPJは1960年代から70年代にかけて、孤独なアウトサイダーとして描かれ、地主、官僚、土匪による家族やコミュニティへの不正な抑圧に対して、暴力的な復讐を求める存在として一貫して位置づけられていると指摘する。冷戦下の対立構造の中で生み出されたFPJのイメージは、既存の権力秩序に挑戦する未知のアウトサイダーに対する社会の疑念や迫害も反映していることが示された(p. 163)。

これらの論文は、俳優やプロデューサーなどの映画制作者が冷戦期という時代背景の中で、どのようにアイコン的な存在となり、冷戦の記憶に深く関わってきたのかを明らかにしている。それにより、彼ら自身のイメージを新たな視点から捉え直すことが可能となった。

本書の内容と関連して、日本の冷戦研究について少し補足説明を加えたい。日本の冷戦に関する研究は当初、外交と歴史に集中していたが、次第に文学や映画などの文化現象へと広がった。その中でも特に代表的な著作として、『文化冷戦の時代』(貴志俊彦・土屋由香編、国際書院、2009)と『東アジア冷戦文化の系譜学:一九四五年を跨境して』(越智博美・齊藤一・橋本恭子・吉原ゆかり・渡辺直紀編、筑波大学出版会、2024)が挙げられる。『文化冷戦の時代』は、主に1950年代におけるアメリカの冷戦政策や広報宣伝活動が台湾、朝鮮半島、フィリピン、ラオスなどのアジア地域に与えた影響を詳細に追跡する著作である。一方、『東アジア冷戦文化の系譜学』は、冷戦期だけでなく、その前史も視野に入れ、いわゆる貫戦史的な視点から東アジアにおける映画、文学、音楽などのポップカルチャーの分析を含む論集である。これらの二つの研究は、本書をはじめとする英語圏の研究と合流しつつ、冷戦期のアジア文化研究に新たな視点を提示したという点で評価できるだろう。

冷戦という文脈は、アジア映画研究において有用な分析枠組みを提供する。しかし、この枠組みは、映画を冷戦という単一の視点から捉え、その多様性を過度に単純化する危険性も孕んでいる。一見、冷戦の産物と思われる映画であっても、その内部には、冷戦を超えた多様な意味や解釈の可能性が潜んでいる。例えば、韓国映画『赤いマフラー』(1964年)は、反共映画として製作された側面を持つ。しかし、台湾や東南アジアの観客は、その反共的なメッセージよりも、そこで描かれる戦争の悲劇の中の人間ドラマに共感し、繊細な人情味あふれる作品として受け止める傾向にある[2]。この事例は、アジア映画から「コスモポリタニズム」を見出す、あるいは安易に冷戦という視点からアプローチするのではなく、個々の映画の多様な文化的背景や歴史的文脈を考慮する必要があることを示唆している。これは、冷戦という枠組み自体を再考する契機となるのである。

この記事を引用する

韓瑩「アジア映画が描く冷戦の新地平──イ・サンジュン、ダーレーン・エスペナ編『アジア映画における冷戦を再マッピングする』書評」『Phantastopia』第4号、2025年、67-73ページ、URL : https://phantastopia.com/book-review/remappingthecoldwarinasiancinemas/。(2026年02月04日閲覧)