トポスとは場所であり、場所であるということは面積や体積といった量的な次元がある。私たちが所有できるトポスの量は収入や社会的属性など、諸々の要因に応じて規定・分配される。

私のトポスは、2つ掛け持ちしているバイトおよび非常勤講師業による収入と、東大駒場キャンパスへの交通の便によって規定された、築60年の6畳1Kである。先だって紹介された石野さんのトポスのように、我が家でも隣人が時々大声で喚くが、私自身も空腹時などにそこそこの声量で喚くので、お互いの気持ちはわかっているつもりである。生活には、ときに咆哮が必要な場面もある。

*

既に隔世の感すら漂い始めている新型コロナウイルス感染症の流行は、研究者にとって住居について再考するきっかけとなったはずだ。あのとき、図書館の利用時間は制限され、カフェや自習室といった自宅外の作業スペースも夕方には閉じるようになった。言い換えれば、研究活動の空間的・時間的な柔軟性が損なわれたということである。この「研究のトポス」シリーズでたびたび言及されている谷口さんの記事が示唆するように、デジタルアーカイブは研究資料へのアクセスを劇的に改善した。とはいえ、やはり世界にはまだまだデジタル化されていない資料のほうが多い。私が研究対象としているマンガのような、伝統的にロウブラウあるいはサブカルチャーとされてきたジャンルであればなおさらである。また、サブカルチャー研究では同人誌の類が重要な参考文献となることも珍しくない。そうした資料は電子化されることは稀で、所有者を見つけ出してスキャンをお願いしに行く手間を考えれば、素直に物体を入手するのが最善であることも多い。ついでに言えば、マンガとは物理的に所有すること自体が趣味にもなるオブジェクトである。

たとえば夕方に論文を書いていて、ふと昔読んだ本の一節が脳裏によぎる。こいつは使えるかもしれない。目次だけ目を通して図書館の棚に戻した本がふいに気になるということも、大学院生には珍しくないはずだ。しかし自分はその資料を所有していない。そんなとき、大学図書館が22時まで空いているのか、それとも短縮営業で17時閉館になっているのかは、決定的である。その日はもはや閉館していることに気づくと、私は脳裏に浮かんだ一節を忘れ、作業に戻る。その時何が失われたのかは永遠にわからない。そうすると、自宅に資料の現物を所有しているかどうかは非常に重要である。自宅資料は端的にアクセスが素早く、あらゆる生活リズムに対する柔軟性を確保してくれる。

いまやこうした感染症由来の問題はほとんど目立たなくなったように感じるが、未来はどうなるかわからない。コロナ禍の体験は、資料へのアクセスとは思ったよりも不確実なもので、思わぬ要因で遮断されうるものなのだという不安を私に教えた。この意味で、資料を可能な限り自分で購入して自宅に保管しておくことへのインセンティブは高まったはずである。少なくとも私にとってはそうだった。

かくして、私の6畳1Kの賃貸アパートは、本を置くことを中心としたトポスへと再編されていった。より正確には、自身の所有する空間をいかに分配するかという問題を通して、研究のトポスの生産過程を意識することになった。本棚が増えると、研究のトポスが増えたぶん、生活のトポスは狭められていく。

私の研究対象である初期米国新聞コミックスは、しばしば非常に大型の版で印刷された。当時の紙面、あるいはその復刻版は、私にとって重要な研究資料であるとともに、収納における悩みの種だ。たとえば今年のはじめに購入した、Sunday Press社から出ているジミー・スウィナートン作品集は、横34.04cm × 縦42.67cmのハードカバーである。我が家には似たような大きさのハードカバーがいくつかあり、あらゆる本棚に収まらないその圧倒的存在感は、私の部屋のうちに確かなトポスを占有している。eBayなどを通じて個人的に購入した新聞紙面も悩ましい物品だ。120年前の大衆向け新聞は、時を経てほとんど粉と紙の境界のような存在になってしまっており、折りたたんでから開くといった動作は粉の領域を押し拡げてしまうため、開いた状態でA2版のファイルに収納しなければならない。これもまたトポス編成における悩みの種である。

また、昨年から東京工芸大学で非常勤講師として「外国マンガ論」という授業を受け持ったことも、本棚の問題を大きくする要因となった。この授業は文字通り外国のマンガについて講義するものであるが、受講するのは芸術学部マンガ学科の学生たちで、基本的にはマンガ家志望の人々である。つまり外国マンガの歴史や表現について理論的に教えるというよりも、可能な限り多くの個性的な外国マンガに触れてもらうことで、制作のインスピレーションを与えることが講義の主眼になっていると捉えてよい。その場合、まだ講師として経験の浅い私がとりあえず効果を期待できるのが、講義の合間に実際の作品を読む時間を提供するやり方だ。それは基本的に、電子書籍やスキャンデータをスクリーンに映し出しながら講師がいろいろ注釈するというかたちになるだろう。また学部生を相手にする以上、できれば邦訳されているものが望ましい。ところが邦訳された外国マンガは、電子化されている例がかなり少ない。近年は米国の作品を中心に邦訳コミックの電子版が発行される例は増えてきている(特に小学館集英社プロダクションの、過去作も含めた積極的な電子版発行には助けられた)ものの、「外国マンガ」という巨大な枠組みにおいてはほんの一部に過ぎない。するとやはり、物理書籍(なんというレトロニムだろう!)が必要となってくる。そして物理書籍を手に取ると、スキャンデータを投影したり書画カメラで映すだけでなく、学生に書籍を回させて、わずかな時間でもいいから、一人ひとりに自分のペースでページをめくりながら鑑賞してほしいという欲が出てきてしまう。マンガは、読んでいる間の時間を孤独なトポスとして周囲から分離してくれるメディウムであってほしい。それに教員(私)がいろいろ講義している間に、一旦それを遮断してマンガを読むことのできる授業は、楽しそうである。だがその場合、学生が誤って書籍を汚損してしまったさいの責任の問題があり、図書館等から借りてきた資料を用いることはできない。つまり教員の私物を使うのが最も無難なのだ。かくして、私の研究のトポスは、古本屋やフリーマーケットサービスを漁るトポスへと時間的に割譲され、コミックやBD、フメット、まんだらけの領収書が束となって生活のトポスをますます圧迫することとなったのである。海外マンガを購入すること自体に付随する私自身の享楽もまた、この問題を複雑化させている。

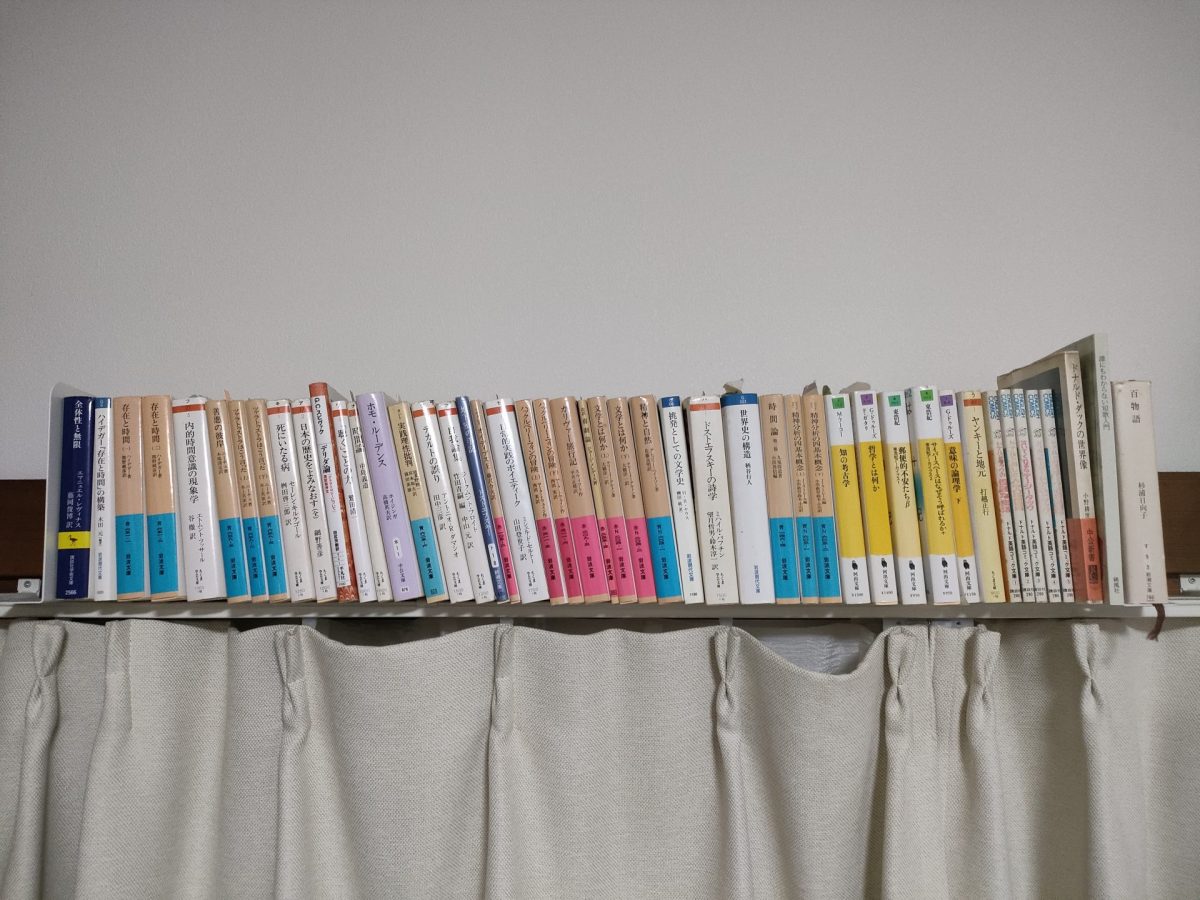

かくして、コロナ禍以降拡大し続ける研究のトポスをなんとか押し留めるべく、私は収納に興味を持たざるを得なかった。面積が小さい部屋では、いかにトポスを立体的に使えるか、いかに高い位置にまで安定して本を置けるかが重要となる。たとえば、カーテンレールの上は文庫本や新書を並べるのに丁度いいことをご存知だろうか。ブックエンドを結束バンドか何かでレールに固定すると、それなりの量を並べることができる。また、私たちは本というものを、ページの天地が重力的な意味での天地に対応するよう立てて収納することを当然と思いがちだ。しかし狭い部屋では、ブックタワーと呼ばれる、本を横に寝かせて一定間隔で棚板を隔てながら積み重ねて収納するタイプの本棚も有効である。本をインテリアとして捉えられるほどのトポス的余裕を持つ祝福された人々が多いのか、ブックタワーは収納器具というよりは本をオシャレにディスプレイするためのものとして位置づけられるらしく、必要以上に高価なものが多いが、なかには収納用品としての役割を心得たものもある。

作業スペースも重要である。現在では、大学の自習室や近所のカフェに移動して作業することも容易になった。とはいえやはり、あの2019年末からの記憶は、いつかまたやってくる研究のトポスの縮小に対する備えを、私に意識させ続けている。自宅の机が作業できないほど散らかっていても、カフェに移動してそこを研究のトポスとできるのであれば、さしあたりは問題ない。しかし、いつかまた、どこにも行けないあの日々がやってくるかもしれない。常に自宅に引きこもっている必要はないが、いつでも自宅が研究のトポスであるように、備えておかなければならないのである。具体的には、整理整頓と掃除をしなければならないのである。

*

分配という単語はあたかもトポスの分割が明瞭な線で行われるかのような印象を与えたかもしれない。しかし実際のところ、1Kのアパートでは研究のトポスはすなわち生活のトポスであり、2つのトポスは曖昧に重なり合っている。たとえば、複数の机を設置する余裕がない以上、本を読む机と食事する机は同一である。

すでに仄めかしていることだが、研究のトポスは空間だけでなく、時間的にも分割される。その分割は必ずしも私の制御下にない。読書に全く集中できない日もあれば、存外に筆が乗って食事もせずに論文を書き続けることもある。後者の場合、私はひたすら飴を舐め続けて血糖値を誤魔化し、可能な限り集中力を持続させようとする(三ツ矢サイダーキャンディなど、舌に対する適度な触覚刺激を与えてくれるものが、集中力を散らしてくれて良い)。そしてふと頭を上げると、すでに限界以上に空腹になっている自分に気づく。腹の虫が研究のトポスを生活のトポスへと勝手に切り替える。こんなに長時間作業するつもりはなかった。もはや料理をするほどの血糖値は残されていない。しかしそれでも、外食に向かわず、自分で夕食を作らなければならない時がある。私の貯金残高などの数値が、私を外食産業から分離したトポスに留め置くのだ。

歩くのも億劫な身体でフライパンを握るとき、気合が必要になる。気合とは元来、呼吸のことであり、声のことである。そうして私は、日没後にも関わらず、築60年の薄い壁を忘れて叫ぶ。そうするとフライパンを振る腕力が湧いてくる。自宅で喚く人にはそれぞれの事情があり、それぞれのかたちで分配されたトポスがある。生活における気合とはおそらく、自身に割り当てられたトポスの中で、分配とは異なるかたちでトポスを塗り替えようとする試みなのである。それは授業中に教師の目を盗んで読むマンガに似ている。