0. はじめに

植物を自然のなかで眺めること。

ドイツ自然哲学の伝統のなかで、この営みが枝葉や花弁の客観的観察を意味せず、「生命」の直観的認識への憧憬と深く結びついていることは、もはや論を俟たないであろう。ドイツ文化史上最大の詩人にして毀誉褒貶の絶えない自然研究者でもあったヨーハン・ヴォルフガング・フォン・ゲーテ(Johann Wolfgang von Goethe 1749–1832)は、動植物の各部分の構造や作用の探究が生命現象の機械論的解明に多大の貢献を成していると認めつつも、自然のなかには決して「持続するもの、静止するもの、完結したもの[1]」は存在せず、あらゆる生物は絶えず変形しているとして、新たに提唱した「形態学(Morphologie)」の目的について以下のように定めている。

理念に従って同一であるものが、経験において同一か類似している、そればかりでなく全く不同あるいは非類似としても現象しうるということ、本来そこに自然の躍動する生命がある。これを描き出そうとするのが、本誌に発表される諸論考の意図である[2]。

形態学の課題は、「死んだ」植物の博物学的分類ではなく、多様な植物に見られる驚くほどの多様性と同一性を、原型の動的かつ変幻自在なメタモルフォーゼの相において捉え直すことにあった。もちろん原型は潜勢的であり、現象界において直接経験可能な対象ではない。それでも原植物について説くゲーテに、詩人フリードリッヒ・フォン・シラー(Friedrich von Schiller 1759–1805)が「それは経験ではなく、理念です」と反駁したとき、ゲーテが「私が理念をそれと知らずに手にし、しかもそのうえ目で見ているということは、私にはとても好ましいことです[3]」と応えた有名な逸話は、植物の内奥を直観的に「見る」自然研究者の理想像を示現することとなった[4]。

本論考の目的は、既に膨大な研究が蓄積されているゲーテ自然研究に、僅かばかりの追補を試みることではない。ここで取り上げたいのは、彼の死後およそ100年後に写真および映画という新たなメディアとともに興った、いかに植物の形態を「ありのまま」に捉え、そしていかに植物という「原型」から「生命」を表象するのかという問題である。そのため本稿では、ドイツ人写真家エルンスト・フーアマン(Ernst Fuhrmann 1866–1956)による写真記録集『生き物としての植物』(Die Pflanze als Lebewesen, 1930)を中心に[5]、20世紀初めのドイツ語圏における「植物生命」論を取り上げることとする。第1節では、現在では日本のみならずドイツにおいてもあまり有名とは言えない写真家フーアマンの生涯を概観する。第2節では、彼の写真集の特徴と戦術を、生物学者ヴィルヘルム・ブライテンバッハ(Wilhelm Breitenbach 1857–1937)の「創造の宝庫」(„Formenschatz der Schöpfung,“ 1913)との比較から整理する。第3節では、ブライテンバッハとフーアマン両名の自然哲学を踏まえつつ、世界観の「証拠」としての写真利用について検討する。これらの分析を通じて、いかに通俗科学における写真利用が、客観性と芸術性を並立させる両義的役割を担ったのか浮かび上がるであろう。

1.エルンスト・フーアマン──その生涯と著作

まずは、編集者としてのみならず芸術収集家、美術館の運営者としても活躍したフーアマンの経歴を確認していこう[6]。

1886年11月19日、港湾都市ハンブルクの商人の家系に生を受けたフーアマンは、商取引について学ぶ一方で、詩や文学、そして動植物の生態に強い関心を寄せた。同市で労働に追われつつも、詩人リヒャルト・デーメル(Richard Dehmel 1863–1920)の助けもあり芸術に親しむことができた彼は、1908年には美術史家ボート・グレーフ(Botho Graef 1857–1917)の激励を受け、バウハウスで学んだ芸術家ヨハネス・イルマリ・アウエルバッハ(Johannes Ilmari Auerbach 1899–1950)のサロンで自身の詩と劇の朗読会を行った。その後も彼は、グレーフを通じてエルンスト・ルートヴィッヒ・キルヒナー(Ernst Ludwig Kirchner 1880–1938)やエーミール・ノルデ(Emil Nolde 1867–1956)といったドイツ表現主義を代表する多くの芸術家との知己を得た。1914年に第一次世界大戦が勃発すると、フーアマンは当初は東部戦線に従軍したが、一年後には除隊となり、その後は無政府主義運動や生活改善運動に傾倒した。

終戦後の1919年9月、フーアマンはハーグの富裕な美術収集家カール・エルンスト・オストハウス(Karl Ernst Osthaus 1874–1921)によって創建されたフォルクヴァンク美術館(Museum Folkwang)の理事に抜擢され、同館の運営や出版事業に従事した。特に彼は、中南米やアジア、アフリカについてまとめた叢書『大地の文化』(Kulturen der Erde)の刊行を進め、ドイツの人々に豊富な写真資料を通じて異文化を紹介した。1921年3月にオストハウスが逝去すると、翌1922年にフォルクヴァンク美術館の収蔵品はエッセンに運ばれた。出版社をダルムシュタットに移したフーアマンは、新即物主義の写真家アルベルト・レンガー゠パッチュ(Albert Renger-Patzsch 1897–1966)らの写真を活用して図録集の編纂を続け、大衆の異国趣味を満たしつつ、博物誌的知識の提供に努めた。1923年、フォルクヴァンク出版は破産してしまい、多くの資料がミュンヒェンのゲオルク・ミュラー社に継承された。しかしフーアマンは出版活動を断念せず、新たにアウリガ出版(Auriga Verlag)──アウリガとは、冬の北天に輝く馭者座のことである──を興し、フレード・コッホ(Fred Koch 1904–1947?)やロッテ・ヤーコビ(Lotte Jacobi 1896-1990)といった若手写真家を登用することで、数多の動物、植物、風景などの写真を収集し続けた。これら膨大な資料は、生物学的素材を基礎として哲学的思索を展開したフーアマン自身の著作に掲載されるとともに、同時期の博識な作家アルフレート・デーブリーン(Alfred Döblin 1878–1957)やフーゴー・フォン・ホフマンスタール(Hugo von Hofmannstahl 1874–1929)らを大いに刺激することとなった。

フーアマンのドイツでの活動は、ヴァイマール共和国とともに終焉を迎える。彼は1928年にドイツ南西部の街ラーンシュタインにフォルクヴァンク゠アウリガ出版(Folkwang-Auriga Verlag)を改めて創設し[7]、1930年代に入っても自然哲学や生活改善運動に関する論考を執筆し続けた。しかし、1933年にナチス政権が誕生すると、多くの「退廃芸術家」と親交のあった彼も祖国にとどまることはできなかった。1938年、フーアマンは息子ミヒャエルとともにアメリカに移住した。以後彼は、著作の刊行や自身の世界観「ビオゾフィー(Biosophie)[8]」の普及に努めたものの、広範な支持を獲得することなく、1956年11月28日、70歳でニューヨークにて逝去した。

2. 植物写真集──二つのケーススタディ

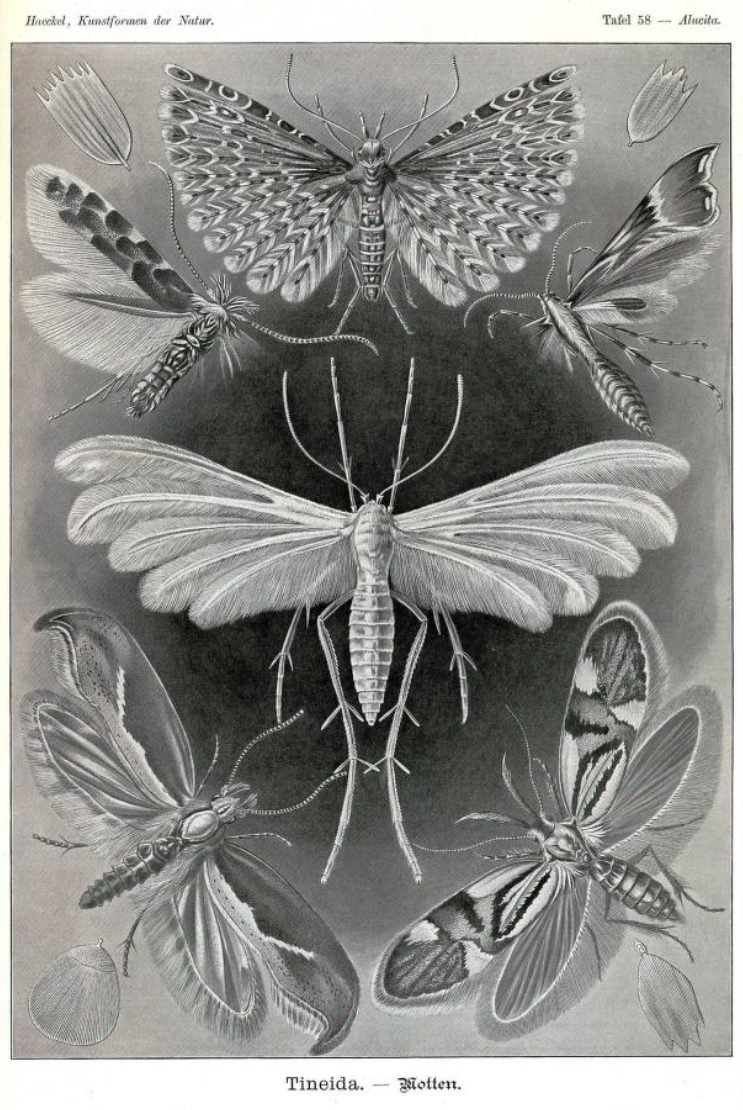

自然科学において写真が有効な「証拠」となったのは、19世紀末から20世紀初頭のことである。たしかに写真は、事物をありのままに記録可能であったが、当時の技術では精密かつ鮮明な生物写真の撮影は必ずしも実現可能ではなかった。また自然研究者のなかには、多様性と「逸脱」に満ちた個体の単なる記録よりも、それらを通じてある生物種の「本質的なこと」を洞察する方が重要であると考える者も数多く存在した。そのため生物学者エルンスト・ヘッケル(Ernst Haeckel 1834–1919)は、生理学者ヴィルヘルム・ヒス(Wilhelm His 1831–1904)に批判されつつも自らの手によるスケッチを擁護し、晩年まで多様な生物の流麗な形態を自らの手で描き続けた[9]。彼により可視化されたクラゲや放散虫の華美な形態が、同時代の芸術や建築に大きな影響を与えたことは、改めて指摘するまでもないだろう[10]。

ここでは、20世紀初めのドイツ語圏における通俗科学書における写真利用について確認するため、まずヘッケルの『芸術家としての自然』(Die Natur als Künstlerin, 1913)のなかに収められたブライテンバッハの「創造の宝庫」における動植物の写真を取り上げる。続けてフーアマンの代表作『生き物としての植物』から、彼の植物写真の特徴と意図を探っていきたい。

2. 1. 「創造の宝庫」──ブライテンバッハによるヘッケルの再演

ブライテンバッハの「創造の宝庫」は、南大西洋における壮麗な海洋現象の報告から始まる。南ブラジルからイギリスに向かう船の上で、彼は船体に寄せては砕け、燐光を発する波と海面を目撃したのである。それが海水中の微生物によって──すなわち、「原動物(Urtiere)」と「原植物(Urpflanze)」によって[11]──引き起こされることは、既によく知られていたが、彼にとって重要なのは、肉眼では不可視なミクロな世界からすでに、自然界には美が満ちていることであった。

ブライテンバッハにとって生物写真は、第一に、自然界に潜む芸術的な形態を固定するための道具であった。例えば彼は、「植物と花の装飾形態(Schmuckformen der Pflanzen und Blumen)」と題してペチュニア、オランダカイウ、グロキシニアの全体像を並置し、さらにユキノシタやマーガレット、スイレン、サボテンなど鑑賞に適した花の写真を掲載した。美しい花々は美の模範であり、またそれらはヒトの芸術が高度な次元に到達していることの「証拠写真」でもあった。というのもブライテンバッハにとって、活発な動物ではなく静的な植物への関心の高まりは、以下のように文明の「進歩」を経て初めて生じると考えられたからだ。

図1-「植物と花の装飾形態」Vgl. Breitenbach, S. 67. この写真も含め、「創造の宝庫」においてブライテンバッハは、世界初の写真会社の一つ「アリナーリ兄弟社(Fratelli Alinari)」の写真を繰り返し引用している。

加えて、自由に動き回る生きている動物は、ある場所に束縛され、生命現象が人目につかない植物よりも、はるかに人々の関心を刺激したことであろう。同じことが、今日でも子供たちにおいて観察される。ヘッケルの根本的な生物発生法則に従って(nach dem biogenetischen Grundgesetze Haeckels)容易に理解されるように、彼らの知的・芸術的活動は、たびたび未開民族のそれと一致する。ある程度進歩した文化において、つまり人々が定住し、農業に従事して初めて、彼らは植物の形態に注意を向け、それを極めて多様な方法で商業的および芸術的目的に利用しようと試みる。特に、堅い大型の用具、食器、道具、武器の装飾や文様に、植物界のモチーフがますます使われるようになったのである[12]。

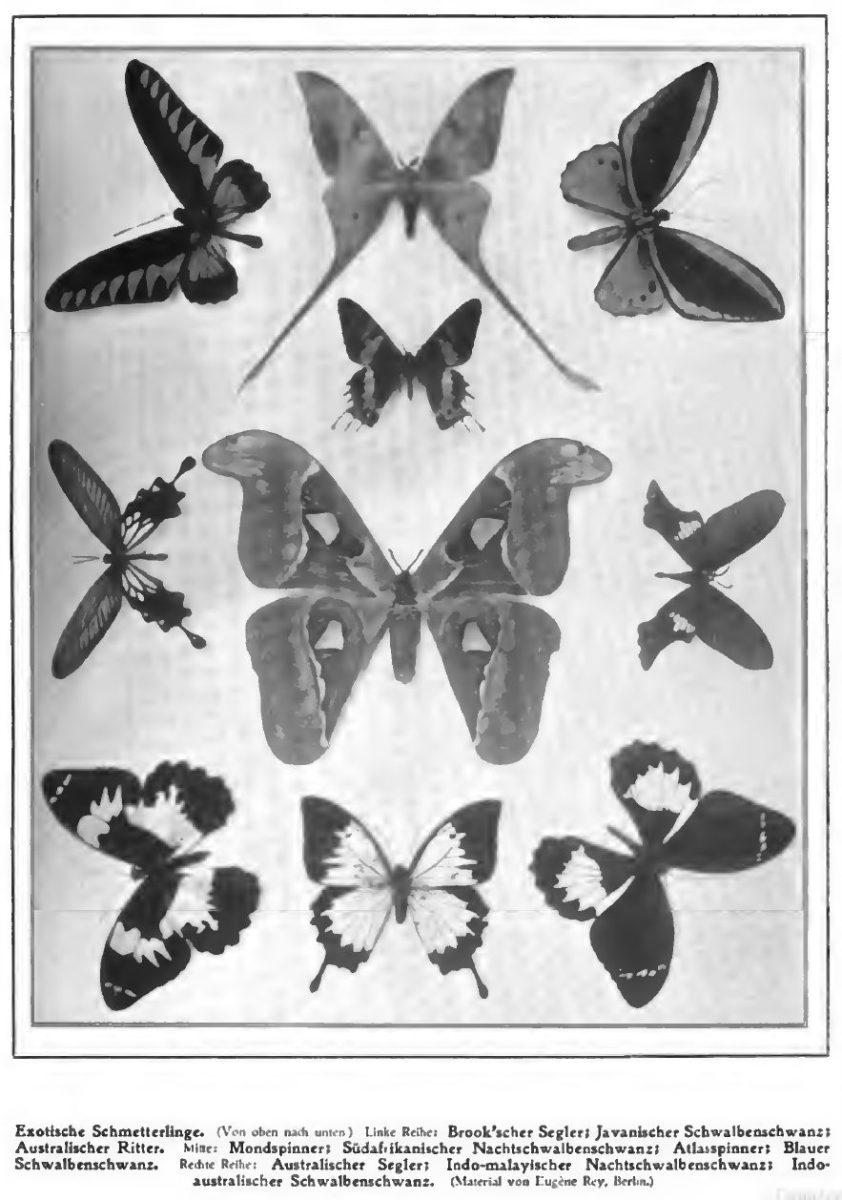

環境に適応した生物の「合理的」形態は、自然界の壮大な多様性のなかに潜む人間の芸術の模範例であり、特に植物のかたちの装飾としての利用は、人類の文明の発展の徴とみなされた。もっとも、ブライテンバッハの「創造の宝庫」は、ヘッケルのかの『自然の芸術形態』(Kunstformen der Natur, 1899–1904)や『芸術家としての自然』と比べれば、成功しているとは言い難い。例えばアンモナイトの写真内には計7個のアンモナイトが並べられているが、それらの一部は重なり合い、またある標本は別の標本のうえに乗せられるなど、雑然とした展示を思わせる[13]。これに対しヘッケルの『自然の芸術形態』における図44「アンモナイト(Ammonites)[14]」では、細部まで綿密に書き込まれた6個のアンモナイトが左右対称に配置されるのみならず、中央には縦断面が描かれた。同様に、「創造の宝庫」における「南洋の蝶(Exotische Schmetterlinge)」では、たしかに師の手ずからの図版を連想させるように、10匹の紋様の鮮やかな蝶が左右対称に配置され、一枚の写真に収められる。だがそれは、蛾の全体像のみならず、胴部の凹凸および触覚や翅の繊毛一本一本まで刻み込んだヘッケルのスケッチに比して、あまりに美的印象に乏しい再演と言わざるを得ない。

たしかに写真は、以後の急激な技術向上によって、現象を「ありのままに」捉える客観的装置として、自然科学のあらゆる領域において用いられるようになった。人間の手による「不用意」な介入は、いまや捏造とさえ非難されるであろう。だが19世紀の初めには、写真機を用いた自然美の撮影は、科学としても芸術としてもいまだその途上にあった。

2. 2. 『生き物としての植物』──動物「のように見える」植物

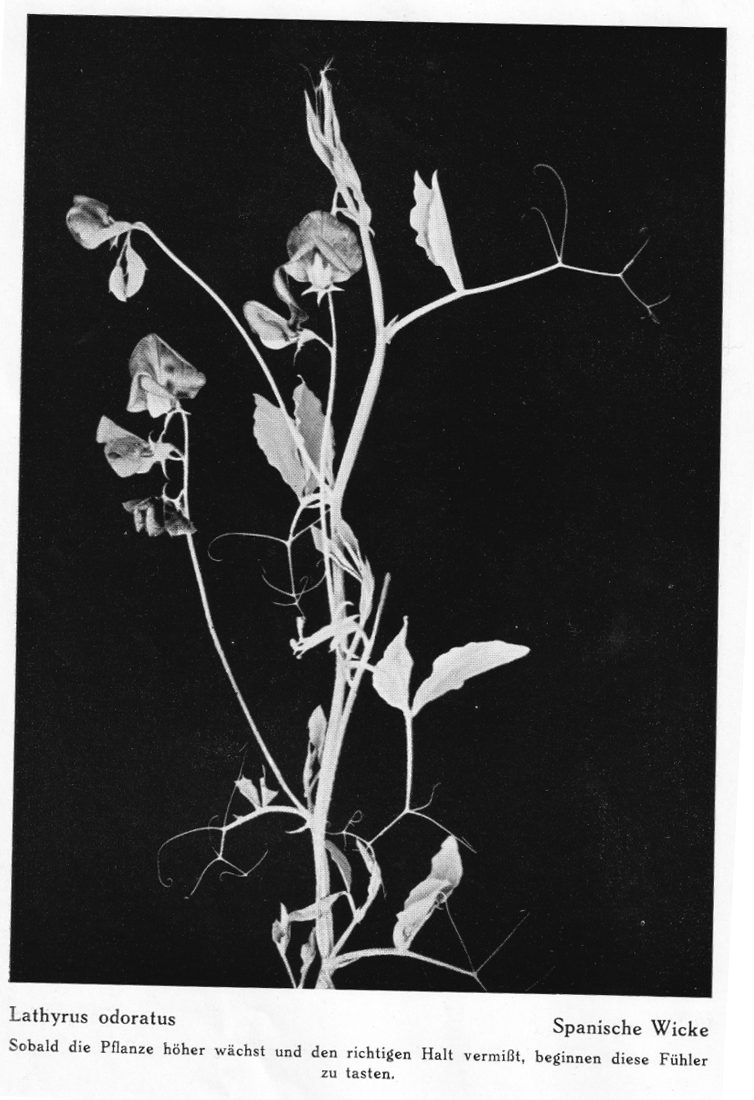

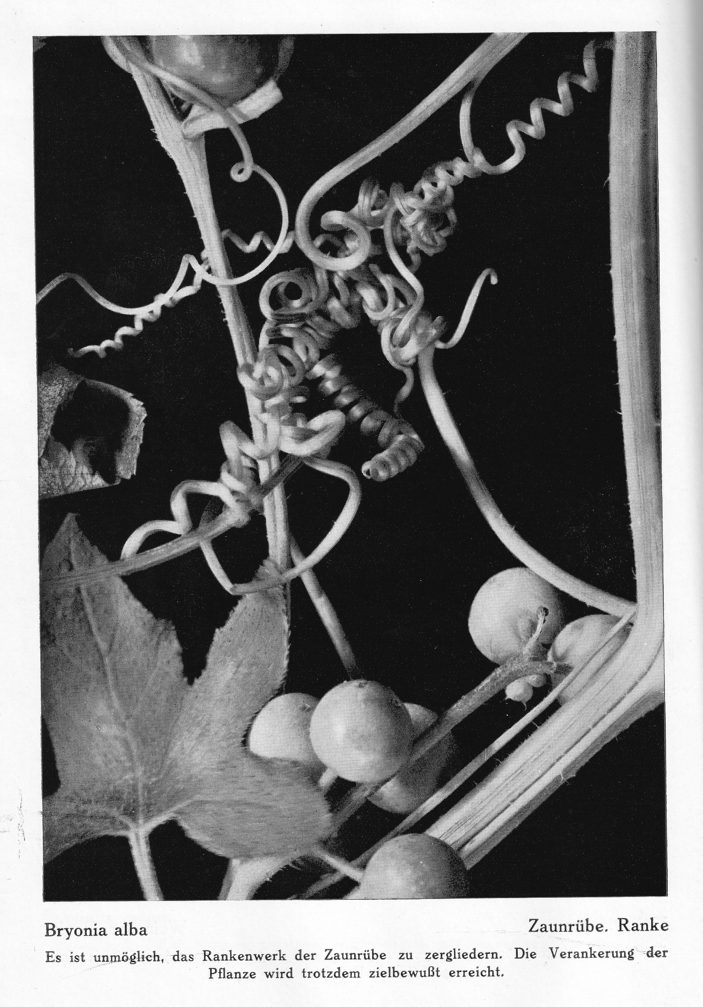

続けて、フーアマンによる写真集『生き物としての植物』について、その特徴を確認していこう。同書には200枚に及ぶ植物写真が収録され、それらのすべてに学名と普通名、そして簡潔なキャプションがつけられた。掲載された強烈なコントラストの白黒写真は、ブライテンバッハがヘッケルの模倣を試みたような様々な動植物の集合図ではなく、もっぱら一つの植物の一部、それも美麗な花弁ではなく、葉や蔓、種子など、従来の審美的観点では軽視された部位を接写した。そのとき、写真の倍率はおよそ10倍を超えることがなく、顕微鏡写真のようにミクロな内部領域をのぞき込むことはなかった。しかし草葉の幾何学模様に始まり、殻を突き破る芽、渦を巻く蔓、グロテスクな食虫植物、表面を覆う産毛、整然と並んだ種子や棘、花弁なき裸子植物や単子葉類の雄花と雌花、巨大な虫こぶなどは、なじみ深い植物の見慣れぬ姿と活動を露わにした。

これらの写真は、装飾芸術のための「見本集」ではありえない。というのもフーアマンの関心は、花弁の美を味わうことではなく、静的とみなされる植物を「生き物」として捉え直すように促すことにあったからだ。彼は写真集の前書きにおいて、表層の美にとどまらないことを、以下のように宣言する。

植物は色、香り、物質性、その他人間には同時に観察することが容易ではない多くの感覚的価値によって、私たちを魅了する。私たちの植物の写真記録は、ただこの生き物の構造のみを示す。しかしこの一面性によってこそ、写真は通常とは異なる現象界を露わにするのである。そのため私たちは、表面上のより大きな美から離れて、構造の魅力を享受できることを、喜んでも良かろう。私たちの写真では、植物の形態美は自明のこと、無限に多様なれど常に完成したこととされてきた。だが、何年にもわたり植物に取り組むなかで、植物はただ美しい構造物のようにじっとしているのではなく、動的に創造する存在であるということが、よりはっきりと分かったのである[15]。(PL i)

通例は不活発とされる植物に、活動的な様相──すなわち、「多くの動物的能力(viele tierische Fähigkeit)」(PL ii)──を認め、それらを写真によって可視化するフーアマンは、植物の各部に動物の生態とのアナロジーを多用する。例えば彼は、ニンジンの花には「受粉の後に、全花序は拳のように(wie ein Faust)閉じる」(PL 10)とキャプションを加え、次のハナウドには、「種子が成熟すると、拳が開き、投擲運動のように伸長する」(PL 11)と付記した。植物の「生物性」は、静的な形態美よりも、その能動的な活動性に認められるのである。

もちろん写真は、特定の瞬間を固定する装置である以上、植物の動的様態を捉えるために最適なメディアであるとは言えない。しかしフーアマンは、同一の対象について複数の事例を並べることで、その変化を連続的に提示した。全9枚に及ぶ渦を巻く蔓の系列を例に検討してみよう[16]。まず彼は、上方に向けて成長するソラマメの葉と茎、そして蔓を写した2枚の写真を用いて、蔓は植物にとって「繊細な触覚(feine Fühler)」(PL 55)であり、それにより支柱を探すのだと説明する。続けて彼は、3枚のカボチャの蔓の接写を用いて、支点に到 達しておらずゼンマイ状に渦を巻く蔓を「しなやかなばね(elastische Federn)」(PL 58)に喩えたうえで、ツルシナレンリソウ、ブドウ、ブリオニアをとりあげ、蔓が絡み合い結び目を作り、植物全体を支える様を提示する。そして最後には、絡みつくインゲン豆の蔓に、「蔓の知性について(von einer Intelligenz der Ranken)述べても良かろう。蔓は目的に向かう本能(zielstrebige Instinkte)をうかがわせる結び目と網を創り出す」(PL 63)とキャプションを加え、植物の合目的な振る舞いに「知性」さえ認めたのである。フーアマンにとって蔓の動態は、多くの植物が周囲の事物に対して自律的に運動すること、またそのために合目的な「器官」を形成していること、すなわち「生きている」ことの明白な実例であった。

3. 自然哲学に基づく写真利用──「世界観の時代」の科学゠芸術実践

ブライテンバッハとフーアマンは、たしかに前者は装飾芸術の模範例としての「美」を、後者は動物によく似た運動性としての「生命」を植物に見出し、それを写真に収めようとした点では相違する。それでも彼らは、動物界と植物界といった境界を越え行く類推を駆使し、自然の内に潜む一般的「原型」を探し求めた点において共振する。植物の様態と人間の営為のあいだのアナロジーは、単なる偶然の一致ではなく、「普遍的なもの」を解明するための手がかりでなければならなかった。彼らは、なによりもヘッケルによって特徴づけられる「世界観の時代」の自然研究者であり、重要なのは異種生物間の類似を正当化するための統一的世界観の構築であった。本節では、両名の自然哲学との関連から、両者の写真利用について改めて検討することとしたい。

3. 1. 一元論的世界観の「証拠写真」

師ヘッケルによるドイツ一元論者同盟の創設に深く関与したブライテンバッハは、手ずからのスケッチと引用した写真という媒体の相違はあれど、多様な動植物の美的形態を通じて、有機界と無機界の統一の論証を試みた。そのため彼の「創造の宝庫」は、鉱物と微生物の構造に観察される相似を、「しかるべき」連続性として提示し、読者の連想を刺激する。溶液内の結晶の対称性や液体結晶の波紋、銅や青銅の断面といった鉱物の顕微鏡写真には、「原植物」すなわち球状や放射状、あるいは棒状の珪藻類といった水中の微生物の写真が後置され、鉱物界と植物界の相似が可視化されるのだ[17]。

生命体と非生命体の境界を横断する共通の型の探索は、動物界にも及ぶ。例えばブライテンバッハは、キノコとサンゴの写真を並置し、それらに「『ドッペルゲンガー』。動物界と植物界の類似(„Doppelgänger.“ Ähnlichkeiten im Pflanzen- und Tierreich)」と表題をつけた[18]。このような異種生物間のアナロジーは、昆虫の眼や触覚とヒトの管状骨の断面図[19]、コオロギの前胃とヘビの舌や皮膚と甲虫の卵殻の拡大写真[20]、そしてコウモリの体毛と蝶の翅と魚の鱗の紋様へと広げられる[21]。ブライテンバッハには、これら動物-植物-鉱物の三界を横断する相似こそが、一元論的世界観の証拠であった。彼はゲーテの『ファウスト』第一部(Faust Ⅰ, 1808)よりファウスト博士の叫びを引用しつつ[22]、全自然界の普遍性について以下のように述べる。

自然とその作品に沈潜すればするほどに、目を開いて、澄んだまなざしで周囲の驚異を見つれば見つめるほどに、地球や私たち自身を形成する素材およびそれに備わる力への称賛は高まる。そして個別の様々な相違にもかかわらず、自然は一つの巨大な統一体であり、すべてを包括する法則に支配されており、私たちもその支配下にあると認識するとき、心の内に新たな祈りが芽生えるであろう。そして私たちは、科学の進歩とともにその法則を見抜き、「世界を内奥で結びつけるものが何であるか」(„was die Welt im Innersten zusammenhält“)解き明かしえたことに、最大の満足を覚えるのである[23]。

写真家フランツ・ゲールケ(Franz Goerke 1856–1931)は、『芸術家としての自然』に寄せた前書きにおいて、「彼の理論は神への信仰を害すると幾度ヘッケルが謗られようとも、多くの人々は彼を通じて自然の根源に神を見出したことを感謝せねばならないだろう。というのも、自然美を楽しむ内に──いかなる形式でそれが明らかになろうとも──私たちの自然観察は神への祈りとなるからだ[24]」と記したが、ブライテンバッハがここで主張したのは古典的な神秘主義ではない。むしろ彼は、あくまでも自然界のあらゆる現象は法則に従うと唱えている。そこで写真は、生物の壮麗な形態を捉える装置であるのみならず、その新規な技術性に付随する客観性の神話によって、世界観の「証拠」を提供する媒体であった。

3. 2. フーアマンの「類推学」

フーアマンにとっても、植物は特定の生物学的存在ではなく、人間も含む動物と同様の生命の普遍的存在様式の実例であった。彼による「植物の人間学化(Anthropologisierung der Pflanze)[25]」は、たしかに厳密な自然科学者からすれば、植物の形態や振る舞いを極度に擬人的な視点から描写したに過ぎない。しかし世界観の信奉者たちにとっては、多様な領域に見出される相似こそが、自然界全域に及ぶ普遍性の徴であり、また一貫した宇宙解釈を安定させるための礎石であった。作家デーブリーンは、フーアマンの思考法を「類推学(Analogistik)[26]」と命名し、その機能について以下のように述べている。

ここでは、もはや機構について語ることはできない。物理学的諸概念(Die physikalischen Begriffe)は、役に立たないのだ。しかし私たちは、他の植物、動物との類推が基本方針である写真を眺めるとき、著者エルンスト・フーアマンの最も特徴的な領域に入り込む。カンボク(Der Schneeball)が提示される。そこに、次のように注釈がつく。いくらか拡大して観察すると、その芽は羊毛のようで、厚皮類(einem Dickhäuter)に属する、と。[…]私たちは皆、楓の種を知っている。それは2枚の羽根を形成する。フーアマンがそれを昆虫の羽と比較するとき、私たちはそれが彼にとって単なる比較ではないことを理解せねばならない。類推(Eine Analogie)は、とりわけフーアマンにとって、「詩的なこと」、つまり飾り(nichts «Poetisches», Schmückendes)ではなく、認識(eine Erkenntnis)である[27]。

かねてよりフーアマンの著作に触れていたデーブリーンにとっても[28]、人間と動物、植物、そして鉱物において観察される相似は、「偶然の類似ではなく、深層的な同質性の証明[29]」のための手がかりであった。植物と動物のあいだに観察される一致に基づき、「因果の原理を、等価物や相似を明示することで置換する[30]」ことで、フーアマンは生物のより根源的な層に到達しようとしたのである。

それでは、フーアマンにとって生物の根本形態とはどのような姿であったのだろうか。彼にとって重要なことは、生物は全自然の「縮小(Verkleinerung)[31]」ということであった。ヘッケルの生物発生原則に従えば、全個体は種の系統発生をその個体発生において再演する、つまり、個体はその生物種の歴史の要約そのものである、とされる。しかしフーアマンの考えでは、有機体はその生物の進化に寄与したすべての生命形態の「凝集(Verdichtungen)[32]」である。すなわち個体には、その種の系統発生史のみならず、自身の摂取した栄養や周囲の環境、そして先祖が食べた他の生物や周囲の環境などすべてが詰め込まれていると考えられるのである。そのため彼の自然哲学では、もはや通常の「個体」概念は維持されえない。というのも、「あらゆる存在の主体は、途方もない共生(ein gewaltige Symbiose)であり、そこでは無数の有機的形式から、一つの時間的国家(ein zeitlicher Staat)が創造されてきた[33]」として、各個生物は「細胞国家」にとどまらない「時空間的集合存在」とみなされるからだ。

世界観の信奉者たちにとって、偶然の一致は常にその背後の根源的な同質性の表出と解釈される。『生き物としての植物』が描き出す植物のダイナミックな「身振り」は、動物との類似および外界への伸長において、それらが「生きている」ことの徴となった。フーアマンにとって植物は、それらが生命の「下等な」段階とみなしうるからではなく、自然との交感のなかにあるがゆえに、生物の「根本形態」であった。

4. むすびに

人間存在の基層に迫る地質学者を自認したフーアマンは[34]、美術館の運営管理者あるいはディレッタント的自然愛好家にとどまることなく、数多の図版を利用した博物誌的写真集を繰り返し刊行した。とりわけ『生き物としての植物』は、華美な花弁によって読者を魅了するのではなく、身近な植物の蔓や根の思いがけない動きを接写することで、植物の動的様態を可視化した。そこでは、自然科学の求める客観性の要請と美学的な「演出」の境界は曖昧となる。フーアマンは、一方では「写真の客観性をめぐる神話[35]」を支柱としつつも、同時に植物とヒトを含む動物のあいだに観察される相似を類推的に結びつけることで、植物写真を「精密」自然科学の専横に挑戦する独自の汎「生命」的な世界観の「証拠」として、巧みに利用したのである。

残された疑問は、フーアマンがなぜ彼の自然哲学を「演出」するために、科学゠芸術的写真というメディアを選択したのか、ということである。この点については、彼の自然哲学の即物主義的傾向と写真の「唯物主義」の相関を指摘しておこう。フーアマンは、自然界の外側の「神」について、次のように否定している。

実証的に凝集する自然(Die positiv verdichtende Natur)を、依然として概念が必要とされるとしても、「神」と呼ぶことができる。私たちは自然の外側には存在しないのだから、現象に対して非有機的な問いを立てるべきではないし、そもそもたちまち無に帰すに相違ない神秘主義的、精神的問題について思い悩むべきでもない。というのも、有機的な諸機能、すなわち食事や眠れる生命の核の再構築などが止まるとき、私たちは思考の終わりのただ前に立っているからだ[36]。

フーアマンの汎「生命」的綱領は、後世にそれほど大きな影響を残したわけではない。しかし彼は、写真という新たなメディアを自在に活用することで、訓練された科学者によるスケッチの最後の輝きと最新技術に仮託された機械的客観性の狭間で[37]、科学と芸術の重なり合う曖昧な領域を踏破し、「精密」科学に代わる新たな自然観を定立した。それゆえフーアマンの営為は、本稿では触れることができず今後の課題として提示せざるを得ないものの、1990年代半ばに科学論において生じた「視覚論的転回(Visual Turn)[38]」──あるいは、ドイツ語圏の文化科学において生じた広範な「イメージ学(Bildwissenschaft)[39]」の興隆──の文脈において、より仔細に論じられるべきであろう。

註

-

[1]

ヨーハン・ヴォルフガング・フォン・ゲーテ『ゲーテ形態学論集・植物篇』木村直司編訳、ちくま学芸文庫、2009年、27頁。

-

[2]

同書、29–30頁。

-

[3]

Johann Wolfgang von Goethe. „Glückliches Ereignis.“ In: Sämtliche Werke. Briefe, Taschenbücher und Gespräche. Abt. Ⅰ. Bd. 24: Schriften zur Morphologie. Hrsg. von Dorothea Kuhn. Frankfurt am Main: Deutscher Klassiker Verlag, 1987, S. 437.

-

[4]

高橋義人『形態と象徴──ゲーテと「緑の自然科学」』岩波書店、1988年を参照。

-

[5]

Ernst Fuhrmann. Die Pflanze als Lebewesen: Eine Biographie in 200 Aufnahmen. Frankfurt am Main: Societäts-Verlag, 1930. 以下PLと略記し、本文中に略号と頁数のみを記す。

-

[6]

フーアマンの生涯については、vgl. Franz Jung. „Nachwort.“ In: Ernst Fuhrmann. Grundformen des Lebens. Hrsg. von Franz Jung. Heidelberg und Darmstadt: Lambert Schneider, 1964, S. 250–256; Astrid Windus (Hrsg.) Ernst Fuhrmann (1886-1956): Verzeichnis seines Nachlasses und des Nachlasses von Elisabeth Fuhrmann-Paulsen in der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky. Herzberg: Traugott Bautz, 2000, S. 31–37.

-

[7]

より正確には、ライン川の支流の一つラーン川沿いの集落フリードリッヒスゼーゲン(Friedrichssegen/Lahn)である。

-

[8]

Vgl. Ernst Fuhrmann. Was die Erde will: Eine Biosophie. München: Matthes & Seitz, 1986.

-

[9]

Vgl. Ernst Haeckel. Anthropogenie oder Entwicklungsgeschichte des Menschen: Gemeinverständliche wissenschaftliche Vorträge über die Grundzüge der menschlichen Keimes- und Stammes-Geschichte. Bd. 2: Stammesgeschichte oder Phylogenie. 4. Aufl. Leipzig: Wilhelm Engelmann, 1891, S. 859–864.

-

[10]

Robert J. Richards. The Tragic Sense of Life: Ernst Haeckel and the Struggle over Evolutionary Thought. Chicago and London: The University of Chicago Press, 2008, pp. 405–406.

-

[11]

Wilhelm Breitenbach. „Formenschatz der Schöpfung.“ In: Ernst Haeckel. Die Natur als Künstlerin. Berlin: Vita Deutsches Verlagshaus, 1913, S. 44.

-

[12]

Breitenbach, S. 65.

-

[13]

Breitenbach, S. 102.

-

[14]

Ernst Haeckel. Kunstformen der Natur. München und New York, Prestel, 1998, Taf. 44, ohne Pagina. 邦訳として、エルンスト・ヘッケル『生物の驚異的な形』小畠郁生監修、戸田裕之訳、河出書房新社、2009年を適宜参照した。

-

[15]

『生き物としての植物』に前書きとして付された「概説(Überblick)」に頁数は記されていないが、本稿では便宜上、全4頁をそれぞれ小文字のローマ数字(i–ⅳ)で表すこととする。

-

[16]

Vgl. PL 55–63.

-

[17]

「創造の宝庫」に掲載された顕微鏡写真の多くは、ドイツ顕微鏡学協会(die Deutsche Mikrologische Gesellschaft)の機関誌として1907年に創刊された雑誌『ミクロコスモス』(Mikrokosmos)や写真家エドモント・ロイカウフ(Edmund Reukauf)による作品から引用されている。

-

[18]

Breitenbach, S. 95

-

[19]

Breitenbach, S. 104–105.

-

[20]

Breitenbach, S. 106.

-

[21]

Breitenbach, S. 108.

-

[22]

Vgl. Johann Wolfgang von Goethe. Faust. Bd.1: Texte. Hrsg. von Albrecht Schöne. Frankfurt am Main: Deutscher Klassiker Verlag im Taschenbuch, 2005, S. 34 (V. 382–383).

-

[23]

Breitenbach, S. 82. 強調原文。

-

[24]

Haeckel, Die Natur als Künstlerin, S. 6.

-

[25]

Wiebke von Hinden. „Durch Fotografien überzeugen: Die Pflanzenfotografien des Folkwang-Auriga-Archivs im Spannungsfeld von naturwissenschaftlicher und künstlerischer Bildgestaltung.“ In: Sichtbarkeit und Medium: Austausch, Verknüpfung und Differenz naturwissenschaftlicher und Ästhetischer Bildstrategien. Hrsg. von Anja Zimmermann. Hamburg: Hamburg University Press, 2005, S. 218.

-

[26]

Alfred Döblin. „Die Pflanze als Lebewesen.“ In: Kleine Schriften Ⅲ (1925–1933). Hrsg. von Anthony W. Riley. Zürich und Düsseldorf: Walter, 1999, S. 292. 強調原文。

-

[27]

Döblin, „Die Pflanze als Lebewesen,“ S. 290–291.

-

[28]

デーブリーンは1926年よりフーアマンの著作の書評を始めており、彼の思想にたびたび賛意を示している。Vgl. Thomas Keil. Alfred Döblins „Unser Dasein“: Quellenphilologische Untersuchungen. Würzburg: Königshausen & Neumann, 2005, S. 97–100.

-

[29]

Keil, S. 98.

-

[30]

Hans-Gerd Winter. „Ernst Fuhrmann: Außenseiter und Prophet.“ In: Windus, S. 23.

-

[31]

Fuhrmann, Grundformen des Lebens, S. 29.

-

[32]

Fuhrmann, Grundformen des Lebens, S. 32.

-

[33]

Fuhrmann, Grundformen des Lebens, S. 34.

-

[34]

Fuhrmann, Grundformen des Lebens, S. 11.

-

[35]

Hinden, S. 221.

-

[36]

Fuhrmann, Grundformen des Lebens, S. 34.

-

[37]

ロレイン・ダストン、ピーター・ギャリソン『客観性』瀬戸口明久、岡澤康浩、坂本邦暢、有賀暢迪訳、名古屋大学出版会、2021年。

-

[38]

Monika Dommann. “Vom Bild zum Wissen: eine Bestandsaufnahme wissenschaftshistorischer Bildforschung.” Gesnerus 61 (2004): 77–89.

-

[39]

坂本泰宏、田中純、竹峰義和編『イメージ学の現在──ヴァールブルクから神経系イメージ学へ』東京大学出版会、2019年。