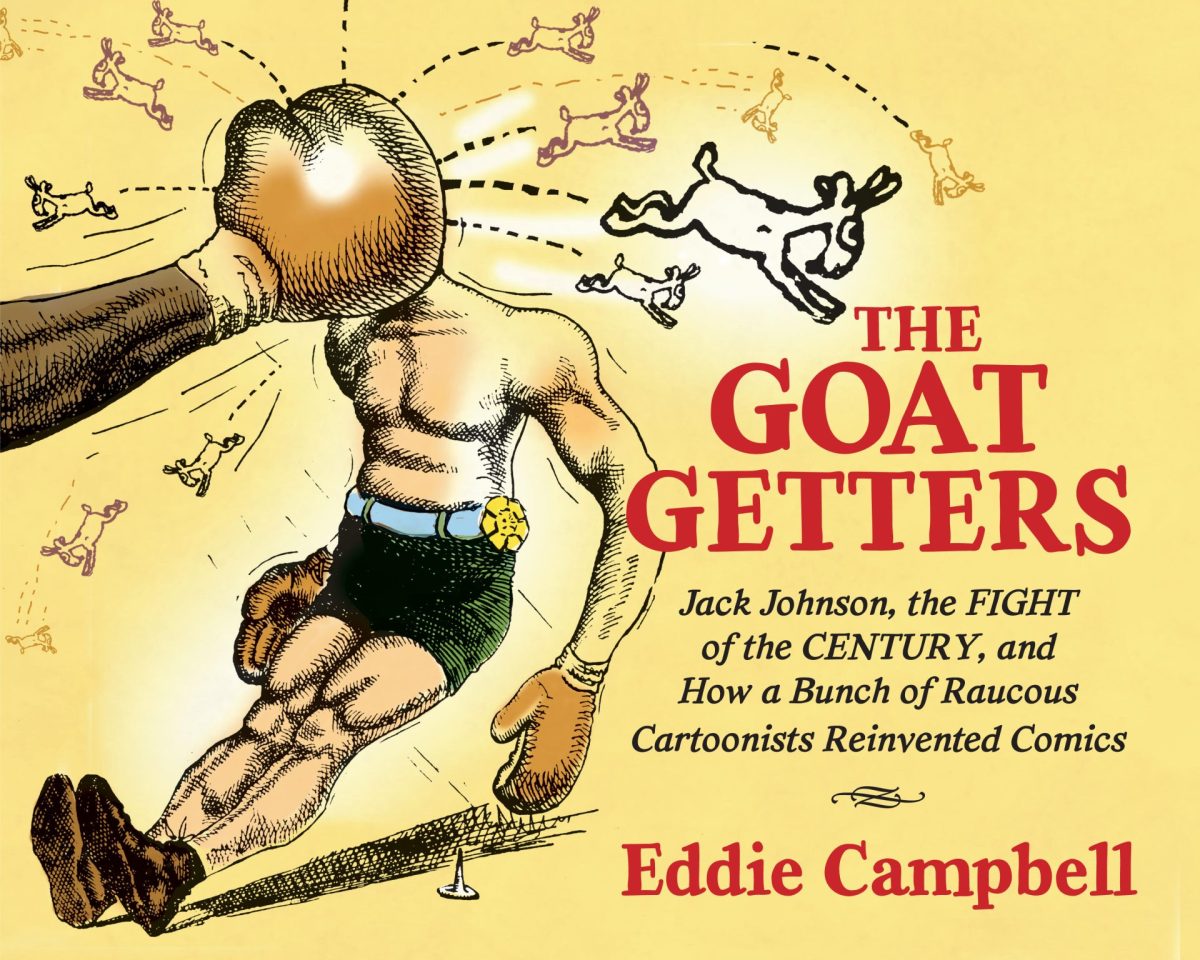

p.314書かずにはいられないのだが、この本はかなり読みづらい。それは日本において米国初期コミックスに関する言説がほとんどと言っていいほど流通していないという理由のみによるのではないし、約24×30cmというイレギュラーな横長の版と3cmほどの厚い背表紙からなるハードカバーであるという物理的事情に尽きるのでもない(ちなみに電子版は現在のところなし)。527枚に及ぶ豊富な図版はほとんどが新聞に掲載されたカートゥーンであり、ということはそれぞれの図版の中には絵だけではなく文字情報が含まれていて、本文を読みながら並行してアーティストの大抵は上手くない手書き文字に付き合わなければならない。文体にも持って回ったところがあり、不必要にややこしい表現を使っている印象を受ける箇所も少なくない。しかp.315し、この本の難しさの本質はもっと別のところにある。

この本を読みにくくしているのは、何よりも登場人物と取り上げられる歴史的出来事の多さ、そしてそれらが有機的に織りなす関係性のネットワークである。それを端的に示しているのが、本をめくった3ページ目にある中表紙だ。そこには表表紙に掲げられている副題に代えて、「コミックの起源」「世紀の一戦」「賄賂訴訟」「ハリー・ソウ」「レモンの物語」等々、本書の内容をピックアップした文言がかまびすしく並んでいる。まるで威嚇するかのような混沌とした内容予告だが、あくまで主だったトピックに言及するに過ぎない。トピックの選出には少々贅肉がついている印象を受けるし、それぞれの議論の中でも話が脱線している箇所が散見される。だが決してランダムに選ばれたものではなく、大筋では20世紀転換期におけるスポーツ・カートゥーンを説明する上で必要な話題が集められているし、一本のタイムラインの中に配置されている。そしてそれぞれのトピックや人名は互いに関連しあっており、しばしば読み終えた章の内容を思い出すことを促される。

このようにかなり複雑な構造をしている本書だが、それでもやや強引に、2つの筋が並行して語られるコミックス史の文献として整理・紹介することができる。

1. 山羊盗人たちの物語

英語には「山羊を奪う」”get one’s goat”という慣用表現がある。人を怒らせたり不安にさせるといった意味である。かつて山羊には馬を落ち着かせる力があると信じられており、競走馬はレースの前日には山羊を側に置かれて夜を過ごしたとされる。すると、その馬に勝ってほしくない者が夜な夜な厩舎に忍び込み、山羊を盗んでしまう。心の平衡を失った馬は暴れてしまう。件の慣用表現はここから来ている。

20世紀初頭、サンフランシスコを中心としたカリフォルニア州の新聞のスポーツ欄では、報道と読者を楽しませることの両方の役目を担ったカートゥーニスト(マンガ家)たちが活躍していた。「山羊を奪う」の逸話は競馬というスポーツに関連していたが、カートゥーニストたちはこの表現を競馬に限らずカートゥーンにおける比喩的表現として、あるいは日本のマンガ論で漫符や形喩と呼ばれるものに似た仕方で大いに活用した。彼らの作り出す作品の世界観の中では、馬だけでなく私たち全員が精神的な意味での山羊を持っていて、もし物事に失敗したとすれば、それは私たちが気づかぬうちに自分の山羊を失ってしまっていた証拠なのだ。たとえば、あるボクサーが試合に負けた場合、カートゥーニストたちはそのボクサーから小さな山羊が逃げ出している様子として視覚化した。

さらにそこから発展して、たとえばのちに新聞コミック『クレイジー・キャット』で世界的に知られることとなるジョージ・ハリマンは、人種差別にさらされているボクサーの山羊を人々から虐められる黒山羊として描いた。カートゥーンの中に描かれる以上、山羊は単なる比喩表現にとどまらず、それ自身がキャラ的強度を獲得することとなるのだ。

スポーツ・カートゥーニストたちはいつしか政治などのスポーツ以外の主題にも手を伸ばし、極めて自由な視覚表現を駆使して不躾な風刺を競うようになる。こうした風刺や攻撃もまた、p.316その対象の「山羊を奪う」営みであった。「山羊盗人たち」(ゴート・ゲッターズ)とは、カートゥーンを通じてスポーツをユーモラスに描くだけでなく、風刺によって著名人の「山羊を奪う」者たちを言い表した言葉である。

本書は多くの「山羊盗人たち」の経歴を詳細に追いつつ、彼ら同士の関係性を明らかにしている。ひとりの人物を集中的に取り上げた章もあれば、複数の章に少しずつ顔を出すことによって紹介される人物もいて、こうしたアンバランスもまた本書を読みにくくする一因となっているのだが、そうして少しずつ並べられた山羊盗人たちの肖像は、1910年にネバダ州リノで行われた、初の黒人ヘヴィ級チャンピオンであるジャック・ジョンソンと「白人の希望」ジェームズ・ジェフリーズの「世紀の一戦」において収束する。

2. 西海岸中心史観の提示

本書のもうひとつの狙いは、米国コミック史の現状への批判である。伝統的に初期コミックは東海岸を中心として語られてきた。すなわち、『パック』や『ジャッジ』などのニューヨークで発行されるユーモア雑誌がまずあって、19世紀末にそれを下地とした新聞日曜付録が登場し、その中で現在私たちがコミックと呼ぶものが発達してきた、という史観である。だが著者によれば、そうした見方は20世紀初頭にサンフランシスコを中心に発達したスポーツ・カートゥーンの伝統を無視している。日曜付録に掲載されるコミックとスポーツ・カートゥーンは異なる。日曜付録は子どもを読者として想定するのに対し、スポーツ・カートゥーンは成人男性を狙う(「コミック」という語には、20世紀初頭から日曜付録が対象読者を子どもへと集中させていくなかで、「カートゥーン」や「ユーモア」といった語から区別されつつ導入された側面もある)。前者は(特に20世紀に入って以降は)現実世界の出来事から解離していくが、後者は常に社会を参照してきた。

「山羊盗人たち」の中にはのちに日曜付録コミックのアーティストとして有名になった者も多い。ハリマンだけでなく、『マットとジェフ』のバド・フィッシャー、『ガンプス』のシドニー・スミス、『リトル・ジミー』のジミー・スウィナートンなどだ。従来の言説では、彼らのスポーツ・カートゥーニストとしてのキャリアは、副次的なものか、王道たる日曜付録コミックで働き始める前の準備期間として、分けて考えられるべきものであるかのように語られてきた。筆者は綿密な史料分析によって、彼らの代表作とされるコミックがいかに「山羊盗人」としてのキャリアや表現と密接に結びついていたかを示している。20世紀初頭のスポーツ欄は極めて自由な表現が許されるカートゥーンの実験場のようになっていた。コミック・ストリップと呼ばれる日刊ペースで掲載される白黒の6コマほどのコミックは──のちに日曜付録コミックの多くがコミック・ストリップの形式を取っていくことになるのだが──もともとはスポーツ欄において現実の競馬と連動した企画として生まれたのだった。西海岸で発達したスポーツ・カートゥーンは日曜付録の中で解消されていくどころか、むしろそのあり方に決定的な変化をもたらしたのである。それどころか著者は、たとえばハリマンの『クレイジー・キャット』について、作者がスポーツ欄で発揮していた多彩な可能性に比べればいささか物足りないとまで書p.317いている(p. 186)。ともすれば散漫な印象を与える本書の高密度な内容は、初期コミックをニューヨーク市に局限する言説の単純さに対するアンチテーゼでもあるらしい。

*

このように整理すると、先に上げた中表紙に挙げられているトピックの中でも、著者が特に関心を持っていたのは「コミックの起源」についてであり、またそれを複数化することが試みられていたのだと思えてくる。一方で彼は、従来主流であったニューヨークを中心に据えるコミック史観を、北米大陸の反対側の作品やアーティストたちに注目することで相対化してみせた。他方で、西海岸における新聞カートゥーン文化の発明者としての役割を──かつてニューヨークにおいてリチャード・F・アウトコールトがそうであったように──ひとりのアーティストに負わせなかった。いや、むしろコミックをアーティストだけがアクターとなる領域として措定せず、それを規定していた外的要因(特にスポーツ選手)との交渉の力学を踏まえて検証することで、コミックとはそもそも内的・外的の区別のない諸要素の交通の中に成立するものであると示してみせた、と言うべきだろう。だから本書の読みにくさとは、米国コミックの歴史の読みにくさでもある。あるいは、ニューヨークを中心に考える論者たちの山羊を奪おうとしているのだろうか。

註

この記事を引用する

鶴田裕貴「西海岸から見た初期米国コミックス──エディ・キャンベル『山羊盗人たち ジャック・ジョンソン、「世紀の一戦」、やかましいマンガ家たちによるコミックスの再発明』書評」『Phantastopia』第2号、2023年、313-317ページ、URL : https://phantastopia.com/2/the-goat-getters/。(2026年02月17日閲覧)