はじめに

本稿では、アメリカ出身の芸術家であるアラン・カプロー(Allan Kaprow, 1927-2006)が1960年代後半に発表した美術館批判のテクストについて、彼が提唱した充溢の概念に注目しながら考察する。本稿が扱う「充溢(fullness)」とは、芸術家による行為や事物によって空間が満たされること、あるいはその満たされた状態のことである。カプローは活動の初期にあたる1950年代後半より、自身が「芸術環境(Art Environment)」[1]と呼ぶ、満たされた空間の可能性を繰り返し主張してきた[2]。ところが、本稿が以下で明らかにするように、この概念は彼の芸術論においてのみならず、美術館制度を批判する他のテクストにおいても等しく強調されることになる。本稿は、そのような彼の美術館批判に見出される充溢の概念について、当時のアメリカにおける美術館文化や芸術理論をめぐる諸言説との関係から論じるものである。

学生時代に抽象画家のハンス・ホフマンに師事したカプローは、これまで1960年前後にニューヨークを席巻した前衛的な芸術形式「ハプニング(Happening)」の提唱者として主に注目されてきた[3]。モダニズム美学の基本理念である作品の自律性を踏み越え、観客を包み込む全面的な環境を実現する彼の作品群は、先行するジョン・ケージやロバート・ラウシェンバーグの戦略を継承するものであり、その理論的な展開や波及に関しては既に多くの先行研究がある[4]。しかし、本稿が焦点を当てる彼の美術館批判については、未だ十分に理解されているとは言いがたい[5]。とりわけ、当時のアメリカ社会における美術状況を踏まえた研究は、芸術家としてのカプローの理論的かつ実践的な展開を検証するためにも肝要である。

以上のことから、本稿では、カプローが1960年代後半に提出した美術館批判について、当時のアメリカで支配的な地位を占めていたミニマリズムとの関係から考察する。第一節では、まずカプローによる1967年のテクストを扱い、当時の美術館文化に対する彼の基本的な立場を確認する。その後、第二節では、彼が美術館の理想として掲げたナイトクラブやスイミングプールの比喩に注目して、もう一人の批判者であるロバート・スミッソンの議論と比較する。続く第三節では、前節のカプローとスミッソンの対比をミニマリズムの演劇性に関する議論の内に置くことで、充溢の概念に基づくカプローの理論的な特質を明らかにする。最後に第四節では、カプローによる1968年の「反形式」批判、およびその前年に開催されたパサデナ美術館での個展に焦点を当て、1960年代後半における彼の理論や実践が、あくまでも美術館制度の可能性の拡大に向けられたものであったことを主張する。p.20

1. 美術館と大衆──カプローの美術館批判(1)

アメリカの美術館制度に対するカプローの主張は、1967年2月に発表された論考「甘美なる美神よ、いずこへ」(以下「甘美なる美神」)に確認できる。この比較的短い論考は「美術館における死(Death in the Museum)」と題された見開きの小特集の一部として『アーツ・マガジン』誌に掲載された。その特集では他にも、美術館に関するロバート・スミッソンのテクストが紹介されている。スミッソンとの比較は次節以降に譲るとして、本節ではカプローが論じた美術館批判の基本的な立場について、当時のアメリカにおける美術館文化の状況を踏まえながら明らかにする。もっとも、1950年代にハンサ・ギャラリーといった芸術家の自主運営スペースの活動に関与したカプローにとって、美術館という慣習的な展示空間に対する懐疑的な表明は、むしろ当然の帰結であったと言えるかもしれない[6]。しかし彼が美術館に関する自らの見解を明示的にまとめ上げ、述べたのはこの論考が初めてである。

第一に、「甘美なる美神」が扱う主題は、美術館が要請する展示空間の諸制度と新しい芸術形式との間に生じた対立や軋轢にある。カプローは冒頭、今度のテクストが先行する自身の別の論考「芸術家は世界の人になるべきか」(1964年、以下「世界の人」)に関連することを引用によって示唆する[7]。その上で彼は当時の美術館を主導する館長やキュレーターの保守的な態度を問題とした。周知の通り、制度としての美術館は、それ以前の教会や宮殿に代わる新たな芸術支援の場として18世紀後半のヨーロッパに成立したものであるが、それに対してアメリカの美術館とは、その伝統を模倣的に継承したものである。したがって、カプローの言葉を借りるならば、それらは美術館における「貴族的な」キュレーターの作法や「厳粛な雰囲気」、「作品から作品へと練り歩く際の崇敬」を形式的に保持する[8]。しかし、カプローによると、それゆえにアメリカの美術館は「この疑似宗教的で高級なアウラを振り払えずにいる」だけでなく、図らずも「美術品を秘蔵することで未だ敬虔な態度を[観客に]要求する」[9]。そこで彼は、まずもってそのような美術館の旧態依然とした性格を「寺院としての美術館(museum-as-temple)」と揶揄することで強く批判することになる[10]。

論考タイトルの末尾に「ホイットニーにはうんざりだ(I’m Hung Up At the Whitney)」と丸括弧で付記される通り、上記の批判は明らかに、当時のニューヨークを代表する近代美術館の一つであるホイットニー美術館に向けられている。折しも執筆の前年となる1966年の秋、ホイットニーは展示空間の不足を主な理由に開館以来二度目となる移転を経験していた[11]。新しい拠点はマンハッタンの中心部マディソン街の大通りに面した交差点の一角で、設計を担当したのはモダニズムの建築家として名高いマルセル・ブロイヤーである。花崗岩の表面と逆ピラミッド型の形態を基調とした新館では、地下に広がる彫刻庭園が一階の正面入口の橋形構造によって都市の街路と空間的に接続され、室内の展示空間には作品の鑑賞を助ける最新の照明設備が整えられた。ゆえにその建築はブロイヤーが述べる「真摯な機能的要件に応える彫刻」を周到に体現するものと言ってよい[12]。しかし、カプローはこの機能的な新しい様式の美術館ですら、未だ「寺院」としての様態に固執していると考える。「甘美なる美神」のなかで、彼は「私の考p.21えからすれば、[寺院としての]美術館など過去の時代からの古臭い名残に過ぎない」と述べた上で、ホイットニーを暗示しながら次のように指摘する。

そこでは唯一その細部だけが氷結した枠組みのなかで変化する。美術館は確かに近代的な建築家を雇い、華やかな照明効果や有線放送による講演会を導入し、娯楽や子守りのための設備を整えているかもしれない。しかしそこは相変わらず「美神たちの場」であるようだ。なぜなら、館長たちが「美神たちの場」としての美術館と芸術の結びつきを必要なものと信じて疑わないからである[13]。

この引用で明確に批判される対象は、美術館という近代的な展示空間の内部に疑似宗教的な「美神たちの場」を希求する館長たちの態度である。その態度は実際、当時ホイットニーの副館長を務めていたジョン・バウアーのテクストにも認めることができる。例えば、1967年の論考「ホイットニーとアメリカ美術」において、彼はアメリカの美術館が果たすべき使命として合衆国美術全体の公共的な開示を挙げ、その具体的な方法として「恒久的なコレクションを最も非恒久的な方法で用いること」を提案していた[14]。その提案は確かに過去の遺産に対する現代的な再解釈を促すものであり、その意味で幾分か進歩的である。しかし、美術館という安定した展示空間を前提とする彼の議論において、空間それ自体が伝達する諸要素やその慣習性についてはほとんど意識されない。ゆえに、ホイットニーの新しい設備は全て、これから見出されるべき「アメリカ美術」という「美神」を匿うためのものとして把握されるだろう。先述した引用における「氷結した枠組み(frozen framework)」とはまさに、このバウアーのような態度に対するカプローの現状分析を特徴付ける。すなわち、カプローは、美術館の館長やキュレーターが、既に時代遅れで現実に則さない、本来であれば解氷されるべき古典的な枠組みを頑なに堅持しており、そのような事態こそが今日の芸術実践そのものの可能性を削減していると考えたのである。

もっとも、以上のようなカプローの批判は一方で、悪く言えば素朴な反権威主義、あるいは良くても、歴史的に反復される前衛的な言説の単純な再生産として響くかもしれない。しかし他方で「甘美なる美神」が依拠する同時代批評としての視座をより正確に把握するためには、1960年代後半のアメリカにおける美術館文化の変容を考慮する必要がある。実際、「甘美なる美神」と同じ1967年に、批評家のローレンス・アロウェイは、論考「美術館と大衆」において、今日の美術館がもはや未来の歴史形成に寄与する「永遠の守護者」ではなくなったと論じている[15]。そして重要なことに、彼はその時、美術館と現在の大衆の間に生まれつつある新たな共犯関係を示唆していた[16]。ゆえにその見方に従うならば、「甘美なる美神」におけるカプローの批判は、アロウェイが観測したような美術館の全面的な変化、およびそれに対峙する批評家やキュレーターの反動的な言説に呼応するものとして考察されるべきである。

1960年代後半のアメリカにおける美術館文化の変容に対する保守的な洞察は例えば、カプローと同じくホイットニー美術館を対象とするバーバラ・ローズのテクストに見出すことができp.22る。ローズは、移転後初の展覧会である「合衆国の美術 1670-1966」展に関する1966年の展評において、美術館の今日的な役割が大きく変化していることを指摘する[17]。彼女によると今日、かつて存在した前衛の共同体が消滅した結果、代わりに世俗的な「シーン」が台頭するようになった。しかしローズは、その現状を危惧する観点から、むしろ美術館こそが「コレクターやマスメディアと提携しながら」、歴史に残るべき「様式を定式化する立場にある」と述べる[18]。その上で「ゆえに」、彼女は続ける。

美術館は極めて重要な役割を担っている。一見したところ、美術館はその役割を実現しているように見えるが、それに伴うのはアイデンティティの危機である。今日の美術館は教会なのだろうか。それともディスコなのだろうか(あるのはただ二つの可能性であるように思われる)。それは崇敬の場なのだろうか。あるいは娯楽の場なのだろうか[19]。

この引用においてローズは、美術館の今日的な役割を認めるだけでなく、そのアイデンティティの危機を踏まえながら、その将来の行く末を「崇敬の場」と「娯楽の場」という二つの方向で理解する。先述したように、彼女は美術館がコレクターやマスメディアと進んで協力していくことを明確に支持していた。しかし他方で、様式を定式化する場としての美術館の主導的な役割を強調する彼女の主張は、未来の可能性の一つとして提示された「娯楽の場」としての美術館の様態を暗に否定しているかのようだ。ゆえに、ローズの言説は「崇敬の場」としての美術館の再生を期待する反動的な立場によって支えられていると言ってよい。

このように1960年代後半のアメリカでは、美術館の大衆化に対して教会や寺院としての役割を強調する反動的な言説が現れていた。もちろん、この言説的傾向は必ずしもローズに限ったものではない。事実、同じ1966年には、批評家のバーナード・H・フリードマンが今度はホイットニーを擁護する立場から美術館と教会を比較している[20]。そこで展開されるフリードマンの主張はローズのものと極めて対照的である。しかしその彼の指摘もまた、意識的ではないにせよ、ローズと同じく教会としての崇敬さを美術館に附与する言説的な身振りとして見なすことができる。

以上のことから1960年代後半のカプローの美術館批判は、ローズやフリードマンのような疑似宗教的な美術館の再生を期待する反動的な言説に対する批判的応答として理解できる。そして興味深いことに、カプローは大方の批評家の見解とは異なり、美術館の理想をむしろ大衆文化それ自体の内に見出してさえいた。「甘美なる美神」の末尾、彼は再び1964年の「世界の人」を引用しながら次のように結論付ける。すなわち「近代美術館はスイミングプールやナイトクラブになるべきであり、なかでも特に環境彫刻のように空っぽで置き去りにされたものが良い例である」[21]。次節ではこの隠喩を起点に彼の主張の核心に迫る。p.23

2. 充溢の空間論──カプローの美術館批判(2)

カプローの美術館批判において特筆すべきは、前節の最後に述べた通り、彼が将来の美術館の理想に「スイミングプール」や「ナイトクラブ」の隠喩を用いる点にある。これらの言葉は第一に、既に確認した彼の基本的な立場から、美術館と大衆の親密な結託に警戒心を示す保守的な批評家やキュレーターに対する挑発的な発言として理解できる。しかし他方で、この表現は必ずしも大衆化する美術館に向けられた素朴な賛辞を意味しない。というのも、先述した引用において彼は、大衆文化の娯楽性や雰囲気というよりもむしろ、その空間それ自体が提示する「環境彫刻」としての側面に目を向けるからである。したがって、この隠喩は彼の芸術論、とりわけその空間論に深く関与する。本節では、そのようなカプローの美術館批判に見出される空間論について、同時代のロバート・スミッソンと比較しながら考察する。

概してスイミングプールやナイトクラブはいずれも、遊泳者や観衆を包み込み、収容する全面的な空間である。ゆえに、その隠喩はカプローが活動の初期より提案する環境彫刻、あるいは芸術環境との形式的な関連を想起させる。彼は1950年代後半より作品の内部に観客を招き入れる全体的な状況を構築して、後にそれらを「ハプニング」と称した[22]。他方でハプニングの身体的な行為を含み持つ空間は単純に「環境」とも呼ばれ、後のカプローが最も注目する要素となる。両者の戦略は既に1958年の論考「ジャクソン・ポロックの遺産」において示唆されており、そこでは床に広げたキャンバスの内部に文字通り入り込むポロックの制作方法が注目されることになる。カプローによると、そのように制作されることで、壁面を覆うほどに巨大なポロックの絵画は、逆説的にも「絵画であることを止め、環境」になった[23]。そのため、ポロック以後となる「今日の場合、「絵画」はかなり遠くまで進展しているので、キャンバスはもはや参照を持たないでいる。ゆえに、壁に掛けられているけれども、それら痕跡は、ちょうど制作中の画家[(=ポロック)]にそうしたように、我々を囲繞する」[24]。

この初期の論考におけるカプローの目的は、将来の芸術家が展開すべき制作の方法を予見して、宣言することにあったと考えられる。ただしテクストを通じた彼の継続する思考は、必ずしも作品それ自体の水準に閉じられていたわけではない。例えば、1966年の主著『アッサンブラージュ、環境、ハプニング』において、ポロックを起点とする彼の主張は、より広い文脈に置かれることになる。多様な芸術家の作品図版を多く複製する本書は、それ自体新しい芸術形式の到来を視覚的に例示するが、本稿の文脈で注目すべきは、その論考部分の冒頭に「芸術と建築」のセクションが配置されていることである[25]。この戦略的な構成は、当時のカプローが環境やハプニングに関する芸術の問題を、建築や空間との関係から捉えようと試みていたことを伝える。事実、そのセクションでは、美術館が保持する「閉じた均質な長方形」の存在が論じられると同時に、今日の芸術家が「芸術とそれに関係する媒体の間にある境界を消し去る傾向」にあることが述べられていた[26]。このように1960年代後半のカプローは、活動の初期と比較しても、芸術作品と展示空間の関係をより制度的な面から考察していたことが分かる。したがって、本書の次年に執筆された「甘美なる美神」における美術館批判もまた、このようなp.24彼自身の理論的展開から引き出されたものと考えられる。

実際、興味深いことに、カプローは「甘美なる美神」を発表した直後、ポロックの絵画を大衆的なディスコ空間と類比的に論じている。1967年のポロックの回顧展に合わせ『アート・ニューズ』誌に掲載されたテクストのなかで、彼は既に確認したお馴染みの芸術論を展開した後、ポロックの絵画と関連させながらディスコでの経験を次のように記述する[27]。

もし芸術家が[ポロックの絵画との]結びつきを欲するのなら、アンダーグラウンドなディスコのいくつかはジャクソン・ポロックから直接引き出されたものと言えるだろう。実際それは正しい。そのアクションを見てみよ! オールオーヴァーである。例を挙げよう。ディスコのなかにいる時、私たちは自分が何をしているのか分からなくなる。ディスコ空間は始まりと終わりを持たないように見える。騒音と照明はあなたを攻め立てる。律動はごくわずかに変化しながら波となり迫る。あなたは包囲される。それは圧倒的だ……[28]。

この引用においてカプローは、ポロックが示した可能性の行く末をディスコ空間に認める。というのも、ディスコはポロックの絵画と同じく、始まりと終わりを持たず、観衆を包囲し攻め立てる「圧倒的」な空間だからである。ここで言及される「ディスコ空間」は、その空間的隠喩の水準において、スイミングプールやナイトクラブの空間に重なる。したがって、彼が「甘美なる美神」においてそのような隠喩を美術館の理想として用いる時、そこでは単なる大衆的な娯楽の場というよりもむしろ、観客を自らの内部に組み込み、圧倒する環境的な空間が想定されていたと考えられる。

以上のような、スイミングプールやナイトクラブ、あるいはディスコ空間によって表象される、観客を包囲する環境的な空間の可能性は、「甘美なる美神」におけるカプローの前提を形成するものである。この前提の特異性は、同じ特集に掲載されたスミッソンの美術館批判と比較することでより明らかとなるだろう。スミッソンはカプローよりも少し若く、1966年の論考において、熱力学第二法則を参照しながら「乱雑さ」の概念によって彫刻の新しい傾向を分析した芸術家である[29]。特集に寄稿されたテクスト「美術館についてのいくつかの空虚な思考」(1967年、以下「空虚な思考」)はカプローのものよりも更に短いが、エネルギー論の視点から展開されるスミッソンの美術館批判を要約するものであった。例えば「空虚な思考」のなかで、スミッソンは美術館の経験について詩的な表現で次のように語る。

美術館を訪問することとは、せいぜい空虚から空虚へと赴くぐらいのことである。館内通路は観者をかつて「絵画」や「彫刻」と呼ばれていたものたちのもとに導く。時代錯誤のものが掛けられて、あらゆるところから突き出ている。意味のない主題が目を圧迫する。多種多様な無が、さまざまな空白が、開かれている間違った窓(フレーム)のうちに広がる。古臭いイメージが知覚することを拒絶し、動機づけを散逸させる[30]。p.25

スミッソンは論考の別の箇所でも、物理学の術語を援用しながら、芸術は美術館という墓所のなかで「途方もない惰性(inertia)の内に安住している」と説く[31]。これらの記述において繰り返し強調されるのは、美術館の内部に広がる空虚や無、空白の存在である[32]。ただしこのスミッソンの「空虚(void)」は、「甘美なる美神」の末尾でカプローが肯定的に述べる「空っぽで置き去りにされた(emptied and left)」状態と必ずしも一致しない。その両者の決定的な相違は、『アーツ・マガジン』誌の特集とほぼ同時期に発表された以下の二人の対談「美術館とは何か」の内に現れている。例えば、対談のなかでスミッソンは近年の美術館がますますディスコのようなエンターテイメント空間に接近していることを指摘した直後、ハプニングに関心を寄せるカプローと対比させながら自身の立場を次のように説明する。

私はハプニングでないものに関心があります。ハプニングでないものとは、出来事と出来事の間の地帯であり、間隙と呼ばれうるものです。この間隙は我々が決して見ることのない空白や空虚の領域や配備のうちに存在します。発展することのできる美術館とは、様々な種類の空虚に捧げられた美術館なのかもしれません。その空虚は芸術の実際の配置によって定められるでしょう。配置においては部屋を空にするべきであり、満たすべきではないのです[33]。

このスミッソンの発言から分かるのは、第一に彼がカプローの見解に対して懐疑的であること、そして第二に彼が当時の美術館が持つ「惰性」に対して慎重にも両義的な態度を示すことである。スミッソンは対談の別の箇所において、美術館の主要な財産に「ヌル構造(null structure)」を挙げていた[34]。先述した引用における「間隙(gap)」とは、この構造的な空白を換言した言葉であると思われる。それに対してカプローの美術館批判とは、既に確認したように、まずもって美術館の「氷結した枠組み」を批判するものであり、その「閉じた均質な長方形」に作品が収容される事態を批判するものであった。したがって、最終的にカプローは対談の後半、二人の立場がどちらも今日の美術館に対するオルタナティブを模索するものであるとしつつも、スミッソンの両義的な「ヌル性」に対立させる仕方で、自身の立場を「充溢」の概念によって区別することになる[35]。

以上のようなカプローの議論は実際、スミッソンのものよりも慎重さに欠いた極端な印象を与える側面がある。しかし、その主張は他方で、既に見た通り、美術館の展示空間が示す慣習的な均質性に対して厳格で徹底した態度を向けるものであった。とりわけ、カプローがスミッソンとの対談で使用した充溢の概念は、彼の美術館批判を基礎付ける環境的な空間論に対する本稿の理解を促す。なぜなら、この空間的な充溢の強調は、彼が提示するスイミングプールやナイトクラブの「空っぽで置き去りにされた」状態が、必ずしもスミッソンの「ヌル構造」には該当しないことを明らかにするからである。実際、カプローの記述する「ディスコ空間」が、観衆によって満たされる前から既に光や律動によって満たされていたように、この「充溢」はp.26むしろ、逆説的なことに空っぽな状態ですら常に満たされていることを示唆する。ゆえに「甘美なる美神」が理想とする展示空間とは、たとえそれが空っぽであったとしても、単に慣習的かつ制度的な空虚を表明するのではなく、むしろ空間それ自体が既に何らかの諸要素によって満たされている事実を伝えるものであったと考えられる。次節では、本節で考察した二人の対立をより広い文脈に置くことで、充溢に関する本稿の議論を歴史的に展開する。

3. 芸術とコミュニケーション──カプローの演劇性と社会

前節で論じた美術館の展示空間をめぐるカプローとスミッソンの対比は、同時代のアメリカ美術を通じて展開された芸術の「演劇性(theatricality)」に関する議論との関係から捉えることができる。重要なことに、両者が議論を交わした1960年代後半は、従来のモダニズム美学の範疇では容易に捉えることのできない芸術作品が現れた時代であった。この時代的特質は世界的に見ても、1960年前後の芸術生産における「異種相互作用」によるものであったと考えられる[36]。なかでも演劇性に関する議論は、主にアメリカを中心に展開され、作品の形式と内容に関する観客の美的判断を基礎付ける実際的な情報伝達の様態に関する問題を提出した。本節では、既に論じた「充溢」に基づくカプローの美術館批判を、同時代のモダニズム理論における演劇性の議論の内に置くことで、彼の批判がその時代に対して示す理論的な特質を明らかにする。

1960年代後半において芸術の演劇性に関する議論は、主にミニマリズムの問題として提起された。とりわけミニマリズムに共通する観念体系を「リテラリズム(literalism)」と呼び、批判的に論じた初期の批評家にマイケル・フリードがいる。フリードは1967年の論考「芸術と客体性」において、リテラリズムの感性を観者が主体となり作品が客体となる演劇性の内に認めた。しかし、その感性は彼にとって本質的に「モダニズムの感性それ自体と反目し合う」ものであったことから、最終的にそれはモダニズムの名の下に激しく批判されることになる[37]。論考が主に批判するのはドナルド・ジャッド、ロバート・モリス、そしてトニー・スミスの言説であったが、なかでもモリスは、フリードの論じるリテラリズムの演劇性を最も体現する芸術家と言ってよい。例えば、モリスは1966年の論考「彫刻についての覚書 第二部」において、作品の美的経験が「特定の空間と光、そして観客の身体的な視点において個別の定義を見出す不確定な変数」によって把握可能であると主張している[38]。フリードを嫌悪させたリテラリズムの演劇性とはまさに、このような言説によってモリスが探究した現象に他ならない[39]。

このフリードによる1960年代後半のミニマリズム批判は、今日においても慣習的なモダニズム理論に対する演劇の異質性を考察するための出発点となる。しかし、既に多くの論者が指摘しているように、モダニズム芸術の即時的な現前が与える「確信(conviction)」を信奉する彼の態度は過度に教条的な含みを持つ[40]。他方で、モダニズムの演劇性に関するフリードの議論を継承して、より広い文脈のなかで再検討したのがロザリンド・クラウスである。クラウスはp.271977年の『近代彫刻における一方通行路』においてまず、近代美術に付きまとう演劇性を指摘した後、いずれも1920年代に制作された二つの作品、モホリ゠ナジ・ラースローの《照明機材》とフランシス・ピカビアによる「《本日休演》のための舞台装置」を予型的作例として挙げながら、前者を「劇的な空間や時間の慣習的な感覚に対する技術的貢献」、後者を「演劇とその聴衆の間の関係を急進的にする運動」に関与するものとして区別した[41]。その上でアレクサンダー・カルダーのモビールに代表されるキネティックアートの系譜を前者に、ハプニングに由来するクレス・オルデンバーグの柔らかい彫刻やモリスのミニマリズム彫刻を後者に関連付けて理解することを提案する。

この図式的な分類は、あくまで主題を近代彫刻に限定するものであるが、演劇性を単なるモダニズムへの挑戦と見なすのではなく、モダニズム自身に内在する構成要素の一部として捉える点において示唆的である。またこの分類は、既に考察したカプローとスミッソンの対立する主張が、実際は同じ種類の演劇性を扱うものであったことを説明する。事実、両者はどちらも、美術館の問題を制度に関与する作家や作品の問題として引き受けており、ゆえに「演劇とその聴衆の間の関係を急進的にする」ための観客の問題に足を踏み入れていた。しかし、本稿が問題とするのは1960年代後半のカプローが示す理論的な特質であり、同時代のスミッソンとの差異である。したがって、カプローの想定する展示空間が示唆する演劇性をより厳密に考察するためには、クラウスの図式に以下の二つの観点を付け加える必要がある。

第一の観点は、ハプニングとミニマリズムにおける観客の相違に関係するものである。なるほど確かに、クラウスはこの二つの芸術形式について、両者の空間論がどちらも観客の主体性を問題とすることから、正確にもそれらが同一の問題系に属することを見抜いた[42]。しかし他方で、両者がそれぞれ想定する観客の様態の差異については、本稿の文脈において改めて見直されるべきである。なぜなら、これらの「演劇」に参与する観客の様態には、作品としての客体から明確に区別される「観測者」としての様態と、客体の内部で常に安定した主体性を脅威に晒す作品の「材料」としての様態があり、この観客の主な様態に関わる二つの方式は、必ずしも厳密に区別できるものではないにしても、典型的なミニマリズムにおける観客の安定性とハプニングにおける観客の不安定性をそれぞれ説明するように思われるからである[43]。実際、この新しい分節を適用するならば、先述したカプローとスミッソンの美術館批判を演劇性の観点から区別することができる。というのも、スミッソンの議論は、美術館の観客を「空虚から空虚へと赴く」観察者として想定しており、その意味でモリスと共通するミニマリズムの演劇性を継承するからである。それに対してカプローの空間論が示す特質は、観客を囲繞し、彼らの身体を環境の材料として用いる点にあり、その空間は演劇性を帯びる一方で、安定した観察者としての場を観客に与えることを認めない。ゆえに、カプローの美術館批判が依拠する充溢の空間論とは、ミニマリズムの演劇性とは異なる観客の主体性を想定するものであったと考えられる。

第二にクラウスの演劇性に関する議論は、作品と観客の関係を考察する1960年代後半のカプローが、主にメディア論の観点から、社会化された相互的な空間に関心を寄せていた事実をp.28論じない。特に注意すべきは、ハプニングを論じるクラウスが、先行するスーザン・ソンタグのジャーナリスティックな記述に多く依拠する点である。ソンタグは1962年に、「観客をからかい侮辱する」ハプニングの攻撃的特徴をアントナン・アルトーの残酷演劇に結び付けて理解していた[44]。しかし、少なくとも1960年代後半におけるカプローの主張は、必ずしもソンタグの指摘する攻撃性のみによって特徴付けられるものではない。むしろ彼は、美術館に期待される理想的な充溢の空間を語ることで、より持続的かつ社会的な芸術の可能性を論じている。したがって、ソンタグの同時代的な記述に依拠するだけでは、全体的な芸術動向としての「ハプニング」の特質を掴むことはできたとしても、1960年代後半のカプローの議論を把握することは難しい。

例えば、芸術と社会の関係に対するカプローの分析は、既に言及した論考「世界の人」に多く認めることができる。特に「甘美なる美神」の主張は、その議論を直接的に参照するものであった[45]。しかし他方で、初期のハプニング論との相違をより明確にするためには、1966年にサムシング・エルス・プレス社から出版されたマニフェストに注目する必要がある。特に興味を引くのはマニフェストの後半に展開される芸術の社会的な役割に関する記述で、カプローは今日の芸術が「生活の批判」という原初には哲学の領域にあったはずの役割を担うとしながら次のように論じる。

現代美術は、マルチメディアやインターメディア、オーバーレイ、フュージョン、そしてハイブリッド化のなかで「思考する」傾向にあり、我々が実感している以上に現代の精神生活と並行関係にある。ゆえにその判断は精密だろう。もしかしたら芸術は、まもなく意味を欠いた言葉になるかもしれない。その場合、「コミュニケーションズ・プログラミング」はより想像力に富んだラベルになるはずである。それはおそらく、我々の新しいジャーゴン、科学技術や経営管理に関する幻想、そして広く普及した電子的な相互交流の正しさを証明する[46]。

この引用において、カプローは芸術を複数のコミュニケーションを組み立てる手段である「コミュニケーションズ・プログラミング」として再定義している。その新しい定義は、実際に社会空間を占める一つの構成要素として芸術を把握する彼の態度を特徴付ける。要するに、彼はこの時、ソンタグが指摘したような攻撃性によって非個人化された人間的生を芸術に還元することよりもむしろ、芸術という媒介物を通じて初めて可能となる生活それ自体の批判を提案しているのである。したがって、カプローが強調する充溢の空間とは、観客に演劇性を示唆すると同時に、このような「生活の批判」にかれらを向かわせるものであったと考えられる。

以上のように、1960年代後半のカプローが美術館批判のなかで展開した充溢の空間論は、作品と観客の関係を批判的に考察するという意味で、同時代の演劇性の議論と重なり合うものであった。しかし他方で、カプローの演劇性は、観客を作品の材料として扱い、その主体性を不安定にするものであり、その意味でミニマリズムの観測可能な演劇性と明確に対立する。前節p.29で考察したスミッソンとの対比は、この対立において理解されるべきである。また、カプローは、充溢に基づく自身の芸術実践を、コミュニケーションの新しい基盤として構想しており、それゆえ美術館の空間をより社会的なものとして認識していた。その視点はおそらく、同時代のミニマリズムに関する典型的な議論が展示空間を中立的なものとして想定することで見落としていた、芸術の社会的側面を再発見するものであったと言えるだろう。次節では最後に、美術館を批判的な社会空間として再編成しようと試みた1960年代後半のカプローの諸実践について、具体的な対象を踏まえながら考察する。

4. 長方形の思考を超えて──再生行為としての《流体》

本稿がこれまで論じてきたカプローの美術館批判は、「甘美なる美神」以降、主に長方形のイメージを批判する点において、その後のいわゆるポストミニマルな傾向と重なる。しかし、その批判はやはり典型的なミニマリズムの展開とは異なる方向を持っていた。その特質はとりわけ「甘美なる美神」の次年に発表された論考「芸術環境の形態」に認めることができる。このテクストは、前節でも扱ったミニマリズムの代表者ロバート・モリスに対する批判を含むものであるが、そこで展開される議論の多くは「甘美なる美神」を中心に展開された美術館批判にも通底している。本節では最後に、そのカプローの議論を踏まえた上で、彼の美術館批判とミニマリズム批判の関係について明らかにする。またその際には、同時期のカプローの個展やそこで実演された作品である《流体》に焦点を当て、彼の批判の具体的な展開を検討する。

カプローによる1968年の論考「芸術環境の形態」は、先述した通り、モリスの「反形式」に対する批判的応答として執筆されたテクストである。「反形式(anti-form)」とは、同年にモリスが提唱した概念であるが、その同名の論考で示される主題は第一に「幾何学的で主に長方形的な形式の形態学」を批判的に展開することにあった[47]。論考においてモリスは、従来の長方形的な形式に従う観念主義的な方法を退け、むしろ素材それ自体の物質性に伴う非計画的な反形式の探究を提案する。特に注目されるのは、制作過程それ自体に対する考察であり、例えば彼は「手段としての物質や重力に対する注目は、予め計画されることのなかった形式をもたらす」と述べ、芸術家の構想を超える重力の作用を強調する[48]。前年にモリスが制作したフェルト彫刻《無題》(1967年)はその具体的な作例である。作品において切込みを持つ灰色の布地は安定した形式を既に失い、素材に対して必然的に伴う重力の作用によって壁から垂れ下がる[49]。ゆえに、このフェルトの可塑的な物質性はまさしく、彼の主張する「反形式」を彫刻的に体現している。

また、モリスは他にもジャクソン・ポロック、モーリス・ルイス、そしてクレス・オルデンバーグの名前を挙げ、かれらの制作過程がいずれも「素材により一層強く共感する」ことから、それらを反形式の先駆と見なす[50]。その芸術家たちのなかでも、とりわけポロックとオルデンバーグはカプローにとっても重要な作家であった。しかし、「芸術環境の形態」においてカプローは、モリスの立場に一定の理解を示しつつも、その不十分を指摘する。彼はモリスの反形式p.30について、それを未だ規定する多くの長方形の存在に触れながら次のように批判する。

モリスの新しい作品や彼の論考が例示する他の芸術家の作品は、長方形のスタジオで制作され、長方形のギャラリーで展示され、長方形の雑誌に長方形の写真で複製されるが、これらは全て長方形の縦横軸、長方形の読解運動、そして長方形の思考パターンにしたがって調整される(私たちは皆「正方形=堅苦しい人」である、というのも十分な理由あってのことである)。モリスの作品、ポロックの作品、オルデンバーグやその他の作品は、それぞれの支持枠となる空間と対照的に、あるいは時に衝突する仕方で厳格に機能する。[……]直線性は定義上、関係的である。ゆえに、この直線性や他の部分と全体による幾何学的形象に支配される世界に我々が住まう限り、反形式や非形式について語ることはできない。ただし、もう一つの(直線的な)類型に関係する類の形式を除いての話であるが[51]。

この引用においてカプローは、作品の形式のみに注目して長方形的な観念主義から脱しようと試みるモリスの立場を批判する。引用の最後で示唆される「もう一つの類型」とは、疑いなく芸術環境であり、なかでもカプローはオルデンバーグを例に挙げ、モリスに反駁する。というのもカプローにとって、モリスの参照するオルデンバーグの柔らかい彫刻とは、オルデンバーグ自身の《ストリート》(1960年)や《ザ・ストア》(1961-63年)といった初期の環境的なハプニングに由来するからである。カプローによると「周囲に緩和された空間を持つ彫刻と異なり、環境はそれを含む空間全体を満たす、あるいはしばしば満たしていたのであって、それは部屋が持つ所定の定義をほとんど消滅させる」ものであった[52]。ゆえに、作品を予め規定する長方形を弱めるためには、モリスのように作品の内的な形式に焦点を当てるのではなく、芸術環境が実現していたように、その周囲に広がる空間それ自体の直線性を突き崩す必要があるとカプローは考えたのである。

もっとも、カプローもまた、我々は「自らの行為や思考の周囲に柵を設ける」と述べており、ある一定の枠組みが主体の思考に根強く作用する事実を認めている[53]。しかし、カプローは、モリスのように展示空間の長方形性に依拠するのではなく、その空間の枠組みそれ自体を批判することによって主体が受け持つ「長方形の思考パターン」の再編成を論じるのであった。したがって、彼の「反形式」批判は、前年に始まる彼の美術館批判に通底するものであり、その意味で、論考の直前に開かれたカプローの個展は、彼の思考の展開を理解するためにも注目に値する。「甘美なる美神」と「芸術環境の形態」の間にあたる1967年の秋に、ロサンゼルスのパサデナ美術館で開催されたその展覧会では、初期のコラージュや絵画、彫刻が展示されたほか、いくつかの芸術環境が再制作された[54]。カプローは、展覧会の図録に寄稿したテクストにおいて、やはり美術館の慣習性を批判しつつも、将来の美術館が持つ可能性について次のように提言する。p.31

問題は全ての美術館の廃止というわけではない。美術館は過去の芸術に対しては全くもって適切である。むしろ問題は美術館の機能を現代的な要求の領野へと拡張することにある。そこにおいて、芸術は物理的な制限の埒外にある革新のための力として作動することができる。最終的に、このようにして近代美術館は今まさに別の時代から受け継ぐ神聖さという辟易する連想を徐々に失うだろう。願わくは、美術館が教育機関、文化史に関する電算化された貯蔵庫、そして行為のための機関にならんことを[55]。

この引用で述べられているように、カプローは美術館が教育機関や文化史の貯蔵庫、行為の機関になることを期待する。問題はここでも、美術館が自らの神聖さを手放すこと、そして美術館の「氷結した枠組み」をとり払うことである。実際、展覧会で再制作された芸術環境の一部は、その戦略を体現しており、例えば《ヤード》の再制作では、床面を満たす大量のタイヤと共に、大判の布地が壁面を覆うように設置されていたことが当時の記録写真から確認できる(図1)。そこでは明らかに美術館の展示空間が示す長方形性を弱める働きが期待されていたように見える[56]。

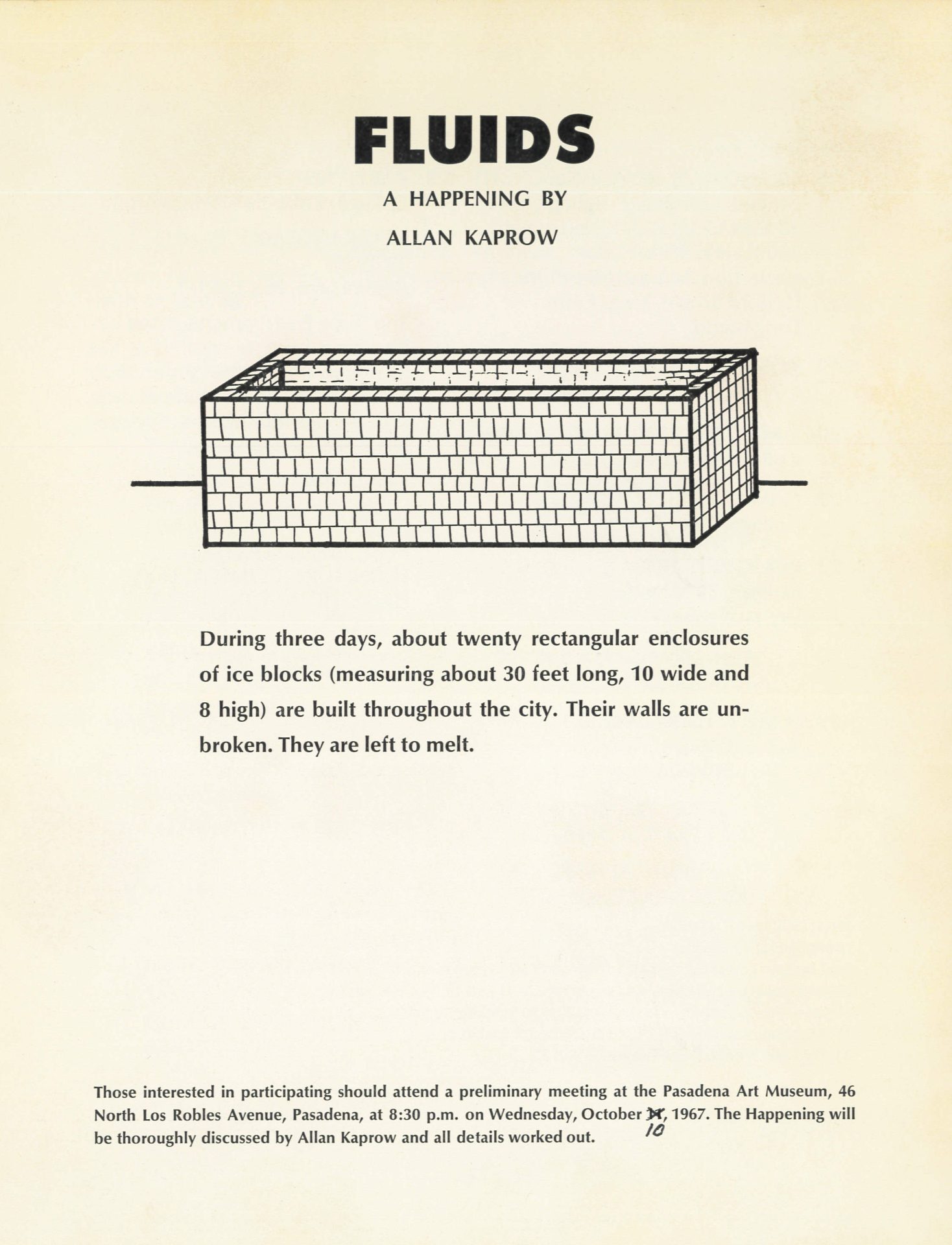

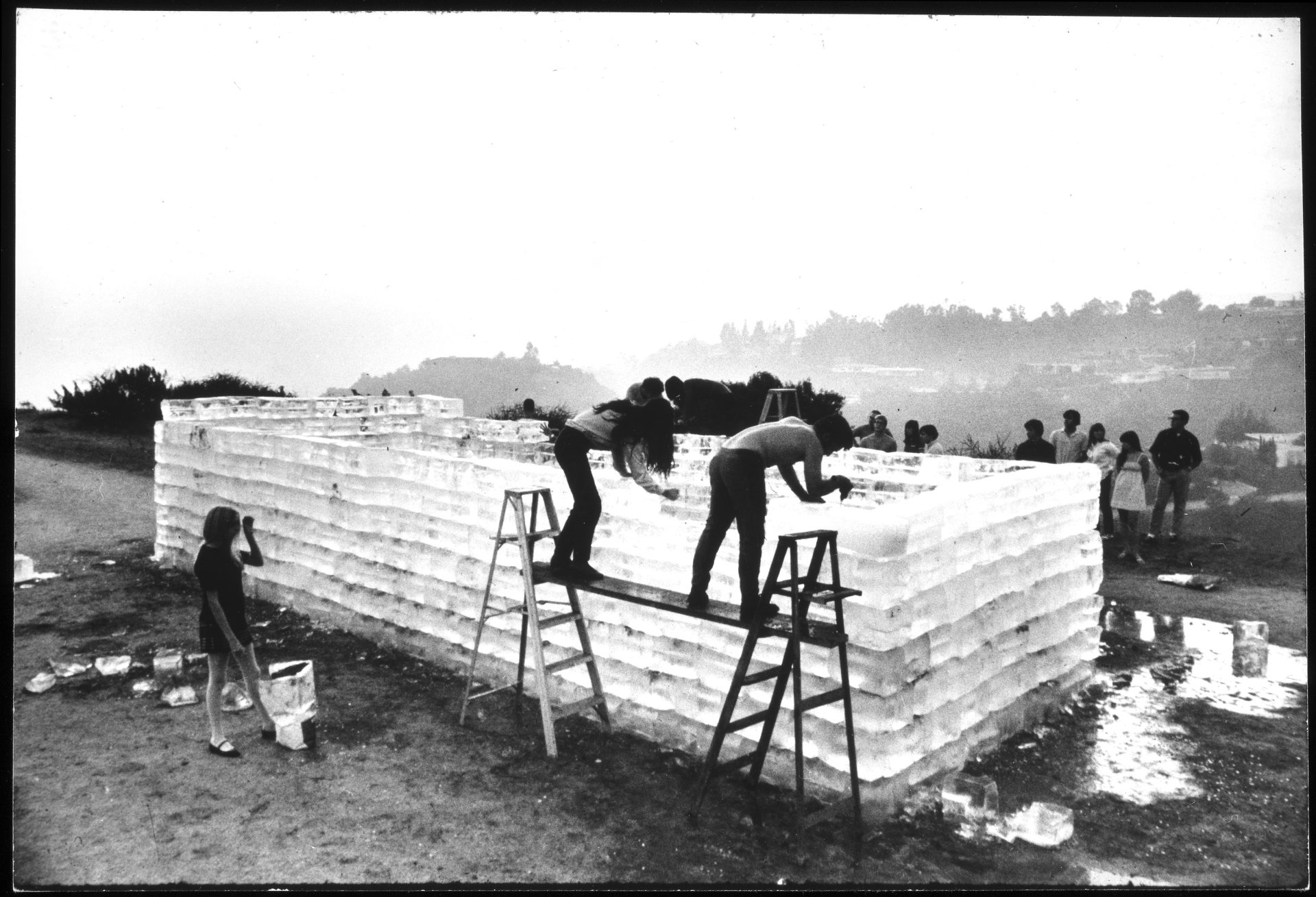

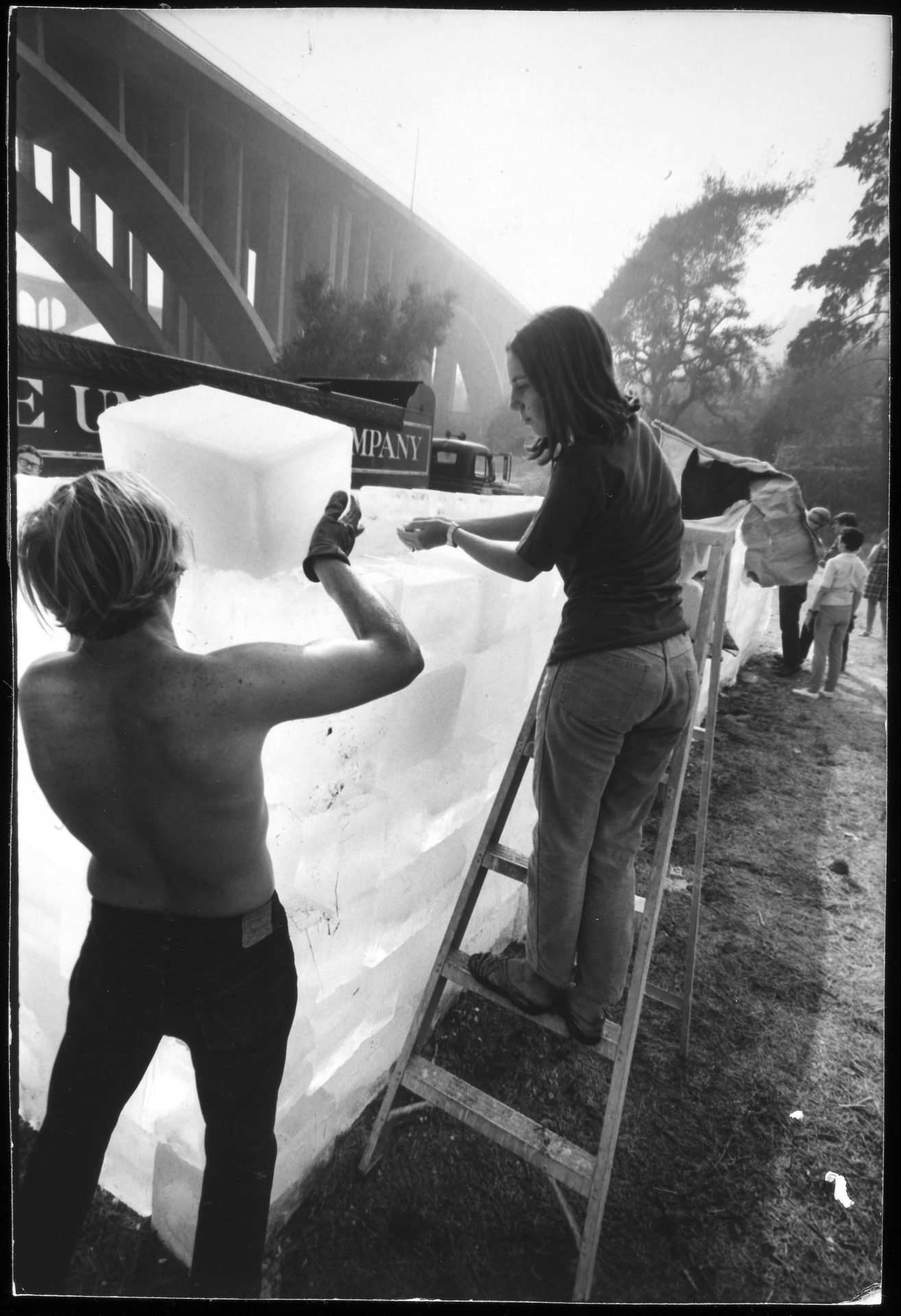

しかし他方で、この個展に関して本稿が注目すべきは、別の作品《流体》(1967年)である。パサデナ美術館の委託作品として企画された本作品は、参加者と協働するプロジェクト型の作品であり、ロサンゼルスの郊外で全3日間、複数回に分けて実施された。その手順を示すスコアは、告知用のポスターとして印刷され、図録にも掲載されている(図2)。作品は直方体の氷塊を組積するという単調だが繊細かつ過酷な行為によって構成され、完成した構造物はまるで美術館の展示室を反復するかのように長方形の内部空間を提示する(図3, 4)。組み上げられた氷塊は一見したところ、単純な連続構造においてミニマリズムの彫刻に類似する。しかし、その頑強な氷の空間は、そのまま屋外に放置されることによって溶け出し、徐々に水溜まりの状態に変化する。そして最終的には、その水溜りさえもいずれ蒸発して消え去ってしまうに違いない。

この氷塊の組積と融解をめぐる《流体》の試みについて、1968年の春にカプローにインタビューしたリチャード・シュクナーは、その一連の行為を「創造している瞬間にも徐々に劣化するあらゆる種類の記念碑的事物の示唆的な隠喩」として理解していた[57]。しかし、当のインタビューに応えるカプローは、《流体》を単なる隠喩以上のものとして把握していたようである。同じインタビューのなかで、カプローはその構築物が「謎」として出現することを好んでいる。

思うに《流体》はものすごくおかしく、不条理なものです。他方、それはその言葉のまさにその意味で素晴らしい。なぜならそれが主に謎めいているからです。陳腐さを作るものと同じ意識が継続する革新を作ります。あらゆるものは止まっているのではなく、あらゆるものは組み変わっているのです[58]。p.32

先述したように1960年代後半のカプローは、芸術を相互的な「プログラミング」として考察していた。実際、このインタビューにおいても彼は「プログラム」を「シナリオ」に代わる新しい術語として使用している[59]。彼自身の説明に従うならば、このような科学的術語の適用は、予め決定された特定の結末からの解放を示唆するだけでなく、その対象が「再生力のある」ことを強調するためのものである[60]。ゆえに、彼が芸術を「プログラムすること=プログラミング」として把握する時、そこでは常に「あらゆるものが組み変わる」芸術の様態が主張されていたものと思われる。その意味で《流体》は、新しいものの構築や解体、あるいは「劣化」というよりもむしろ、既にあるものが移り変わる再生の過程として注目されるべきである。そして、長方形で「ミニマルな」空間の変転を観客に提示する本作品は、慣習的で長方形的な展示制度の拡張的な再生を、本来であれば観測すべき対象の物理的な融解を通じて暗示するだけでなく、委託という美術館制度の「内部」にありながら、屋外という「外部」を舞台に実演する行為遂行的な実践であったと言える。

以上のことから、1960年代後半のカプローによる言説と実践においては、ミニマリズムに対する批判と美術館に対する批判が密接に重なり合っていたことが指摘できる。先述したように、カプローにとっての美術館の理想とは、芸術の潜在的かつ社会的なプログラミングを行うための「貯蔵庫」あるいは「機関」であったが、「甘美なる美神」を一つの頂点とする彼の批判が依拠する充溢の概念とは、そのような理想の美術館における情報伝達の根本的な条件であった。それに対して、《流体》の氷が溶けていく経験は、文字通り氷塊が溶け去っていくように、美術館の「氷結した枠組み」が解け、別の仕方で再生される過程をほのめかすと同時に、それが実際の美術館のプロジェクトの一部として実践されることにより、美術館の制度そのものを批判的に再編成しようと試みるものであったと考えられる。その再生行為はおそらく、彼の美術館批判から直接的に導き出されたものであり、美術館それ自体の可能性を拡張するものであった。カプローの美術館批判はこのように、「長方形の思考パターン」を批判する地点において典型的なミニマリズムの空間論に対する批判と合流する。

おわりに

本稿では、カプローが1960年代後半に発表したいくつかのテクストについて、当時のアメリカにおける美術館の展示空間の慣習性やその社会的変容をめぐる言説、および演劇性の概念を中心に展開されたミニマリズムの言説との関係から歴史的に検討した。その結果、カプローが提案する理想的な充溢の空間モデルが、慣習的な美術館の枠組みに留まらない、多様なコミュニケーションの全面的な再編成を基礎付ける社会的な側面を含むものであったことが明らかになった。またその上で彼は、1967年の個展で発表した《流体》で実践したように、作品それ自体が美術館を拡張する可能性も示唆している。以上のような彼の理論や実践は重要なことに、同時代のミニマリズムの美学に関係すると同時に明確に対立する。したがって、その意味で、p.33美術館批判に始まる一連の空間論は、カプローが当時直面していたミニマリズム全盛の時代に対する抵抗として理解できるだろう。

以上の結論は、カプローの芸術理論に関する従来の認識に対して再検討を要求するかもしれない。概して、彼の言説に対する関心はこれまで、1960年前後の初期のハプニング論に集中する傾向にあった。ゆえに、その理論は歴史的な言説においてしばしば、ミニマリズムの台頭する1960年代後半に、新しい世代の厳格な幾何学や連続性、および単一性の美学に席を譲ったものと見なされる。しかしむしろ、本稿で考察したカプローの美術館批判が示唆する通り、芸術の拡張を促す1960年代後半の彼の言説は、美術館を社会的にも理念的にも特権的な場として保持しようとする同時代のミニマリズムの空間論に対する批判的な応答と見なすことができる。また、それだけでなく本稿の考察は翻って、1960年前後の攻撃的で過激性を帯びた初期のハプニング論から1970年代以降のカプローが関心を深めることになる美的教育論の構想に向かう彼の理論的な変遷を説明する手立てとなるように思われる。

他方、本稿ではミニマリズムを起点として更なる深化を極めたロバート・スミッソンやロバート・モリスの理論を子細に検討することはしなかった。しかし、本稿の目的はカプローの美術館批判、およびその空間論を、従来ミニマリズムの問題として主に語られてきた1960年代後半の演劇性の議論の内に位置付けることにある。ゆえに本稿では、スミッソンやモリスに関する記述は最小限に留めた。むしろ本稿の議論は、かれらのようなポストミニマルな傾向を示す芸術家の言説を中心に形成されてきたミニマリズム以降の近代美術史に対して、同時代のハプニングや芸術環境が潜在的に果たした歴史的貢献を再検討する試みとして理解されるべきである。p.34

(図1)アラン・カプロー《ヤード》 1967年 、 撮影: ジュリアン・ ヴァッサ

(図2)アラン・カプロー《流体》1967年

(図3)アラン・カプロー《流体》1967年、 撮影:ジュリアン・ ヴァッサ

(図4)アラン・カプロー《流体》1967年、 撮影:ジュリアン・ ヴァッサ

図版出典・クレジット

(図1, 3, 4)Courtesy of Getty Research Institute, Los Angeles.

(図2)Pasadena Art Museum. Allan Kaprow. Pasadena: The Castle Press, 1967.

参考文献

Alloway, Lawrence. “An Introduction: Museums and Masses,” Arts Yearbook 9 (1967): 8-10.

Baur, John. “The Whitney and American Art,” Arts Yearbook 9 (1967): 56-61.

Breuer, Marcel. “The Architect’s Approach to the Design of the Whitney Museum,” The Whitney Review 1965-1966 (1966): 2-6.

Fried, Michael. “Art and Objecthood,” Artforum 5, no. 10 (Summer 1967): 12-23. Reprinted in Art and Objecthood. Chicago: The University of Chicago Press, 1998, 148-72. [「芸術と客体性」川田都樹子、藤枝晃雄訳『批評空間』第2期臨時増刊号、1995年、66-99頁]

Friedman, B. H. “The Whitney Museum’s New Home,” The Whitney Review 1965-1966 (1966): 9-19.

Goodrich, Lloyd. Three Centuries of American Art. New York: Whitney Museum of American Art, 1966.

───. “Past, Present and Future,” Art in America 54, no. 5 (September-October 1966): 30-31.

Harman, Graham. “Art Without Relations,” ArtReview 66, no. 6 (September 2014): 144-7.

Haywood, Robert E. Allan Kaprow and Claes Oldenburg: Art, Happenings, and Cultural Politics. New Haven: Yale University Press, 2017.

Kaizen, William. “Framed Space: Allan Kaprow and the Spread of Painting,” Grey Room 13 (Fall 2003): 80-107.

Kaprow, Allan. “The Legacy of Jackson Pollock,” Art News 57, no. 6 (October 1958): 24-26, 55-57. Reprinted in Essays on the Blurring of Art and Life, ed. Jeff Kelley. Berkeley: University of California Press, 1993, 1-9.

───. “Happenings in the New York Scene,” Art News 60, no. 3 (May 1961): 36-39, 58-62. Reprinted in Essays on the Blurring of Art and Life, 15-26.

───. “Should the Artist Become a Man of the World?,” Art News 63, no. 6 (October 1964): 34-37, 58-59. Reprinted as “The Artist as a Man of the World” in Essays on the Blurring of Art and Life, 46-58.

───. Assemblage, Environments and Happenings. New York: H.N. Abrams, 1966.

───. Untitled manifesto in Manifestos, eds. Dick Higgins and Emmett Williams. New York: Something Else Press, 1966, 21-23. Reprinted as “Manifesto” in Essays on the Blurring of Art and Life, 81-83.

───. “Where Art Thou, Sweet Muse? (I’m Hung Up at the Whitney),” Arts Magazine 41, no. 4 (February 1967): 40-41. Reprinted in Institutional Critique: An Anthology of Artists’ Writings, eds. Alexander Alberro and Blake Stimson. Cambridge: The MIT Press, 2011, 52-54.

───, and Robert Smithson. “What Is a Museum?,” Arts Yearbook 9 (1967): 94-101. Reprinted in Robert Smithson: The Collected Writings, ed. Jack Flam. Berkeley: University of California Press, 1996, 43-51; Institutional Critique, 56-60.

───. Untitled text in “Jackson Pollock: An Artists’ Symposium, Part I,” Art News 66, no. 2 (April 1967): 32-33, 59-61.

───. Untitled text in Allan Kaprow, Pasadena Art Museum. Pasadena: The Castle Press, 1967, 3.

───. “The Shape of the Art Environment,” Artforum 6, no. 10 (Summer 1968): 32-33. Reprinted in Essays on the Blurring of Art and Life, 90-94.

Kelley, Jeff, ed. Essays on the Blurring of Art and Life. Berkeley: University of California Press, 1993.

───. Childsplay: The Art of Allan Kaprow. Berkeley: University of California Press, 2004.

Krauss, Rosalind E. Passage in Modern Sculpture. New York: The Viking Press, 1977.

Morris, Robert. “Notes on Dance,” The Tulane Drama Review 10, no. 2 (Winter 1965): 179-86.

───. “Notes on Sculpture,” Artforum 4, no. 6 (February 1966): 42-44. Reprinted in Minimal Art: A Critical Anthology, ed. Gregory Battcock. New York: E. P. Dutton, 1968, 222-8. [「彫刻についてのノート 感覚の視覚化」山口勝弘訳、『美術手帖』第310号、1969年、62-65頁(部分訳)]

───. “Notes on Sculpture Part 2,” Artforum 5, no. 2 (October 1966): 20-23. Reprinted in Minimal Art, 228-35.

───. “Anti Form,” Artforum 6, no. 8 (April 1968): 33-35.

O’Connor, Francis V. Jackson Pollock. New York: The Museum of Modern Art, 1967.

Pasadena Art Museum. Allan Kaprow. Pasadena: The Castle Press, 1967.

Rachleff, Melissa. Inventing Downtown: Artist-Run Galleries in New York City, 1952-1965. New York: Grey Art Gallery, New York University, 2017.

Rodenbeck, Judith F. Radical Prototypes: Allan Kaprow and the Invention of Happenings. Cambridge: The MIT Press, 2011.

Rorimer, Anne. New Art in the 60s and 70s: Redefining Reality. London: Thomas and Hudson, 2001.

Rose, Barbara. “The New Whitney: The Show,” Artforum 5, no. 3 (November 1966): 51-55.

Schechner, Richard, and Allan Kaprow. “Extensions in Time and Space: An Interview with Allan Kaprow,” The Drama Review 12, no. 3 (Spring 1968): 153-9.

Smithson, Robert. “The New Monuments and Entropy,” Artforum 4, no. 10 (Summer 1966): 26-31. Reprinted in Robert Smithson, 10-23.

Smithson, Robert. “Some Void Thoughts on Museums,” Arts Magazine 41, no. 4 (February 1967): 41. Reprinted in Robert Smithson, 41-42.

Sontag, Susan. “Happening: An Art of Radical Juxtaposition,” in Against Interpretation: And Other Essays. New York: Octagon Books, 1978, 263-74. [「ハプニング ラディカルな併置の芸術」『反解釈』高橋康也、出淵博、由良君美、海老根宏、河村錠一郎、喜志哲雄訳、筑摩書房、1996年、411-30頁]

Notes

-

[1]

カプローは自身の論考において環境芸術(environmental art)ではなく、芸術環境(art environment)、あるいはより単純に環境(environment)といった語句を好んで使用する。

-

[2]

例えば、カプローは1958年の論考「ジャクソン・ポロックの遺産」において「我々の世界をそれ自体によって満たすこと」を芸術に求めた。Allan Kaprow, “The Legacy of Jackson Pollock,” Art News 57, no. 6 (October 1958): 56.

-

[3]

初期のカプローによる代表的なハプニング論には以下のものがある。Allan Kaprow, “Happenings in the New York Scene,” Art News 60, no. 3 (May 1961): 36-39, 58-62.

-

[4]

カプローの芸術理論に関する代表的な先行研究は以下の通り。Jeff Kelley, Childsplay: The Art of Allan Kaprow (Berkeley: University of California Press, 2004); Judith F. Rodenbeck, Radical Prototypes: Allan Kaprow and the Invention of Happenings (Cambridge: The MIT Press, 2011).

-

[5]

ただし例外的な先行研究としてロバート・E・ヘイウッドの研究を挙げることができる。ヘイウッドはカプローの美術館批判を当時の新左翼運動との関係から考察することで、それを「美的無政府主義」とも呼ぶべき彼の特異な政治的態度の表出として理解する。Robert E. Haywood, Allan Kaprow and Claes Oldenburg: Art, Happenings, and Cultural Politics (New Haven: Yale University Press, 2017), 141-55.

-

[6]

Melissa Rachleff, Inventing Downtown: Artist-Run Galleries in New York City, 1952-1965 (New York: Grey Art Gallery, New York University, 2017), 65-68.

-

[7]

Allan Kaprow, “Should the Artist Become a Man of the World?,” Art News 63, no. 6 (October 1964): 34-37, 58-59. なおカプローは「甘美なる美神」において同論考の掲載月を「1964年9月」と記しているが、正しくは上記の通り1964年10月である。

-

[8]

Allan Kaprow, “Where Art Thou, Sweet Muse? (I’m Hung Up at the Whitney),” Arts Magazine 41, no. 4 (February 1967): 40.

-

[9]

Kaprow, 40. 以下、引用文の角括弧内の記述は全て引用者による。

-

[10]

Kaprow, 40.

-

[11]

Lloyd Goodrich, “Past, Present and Future,” Art in America 54, no. 5 (September-October 1966): 31.

-

[12]

Marcel Breuer, “The Architect’s Approach to the Design of the Whitney Museum,” The Whitney Review 1965-1966 (1966): 4.

-

[13]

Kaprow, “Sweet Muse,” 41.

-

[14]

John Baur, “The Whitney and American Art,” Arts Yearbook 9 (1967): 60.

-

[15]

Lawrence Alloway, “An Introduction: Museums and Masses,” Arts Yearbook 9 (1967): 9.

-

[16]

アロウェイによると「[今日の]美術館は(そうなり得るとしても)単に研究や「霊感」のためのものではない。それは常に展示を変え、図録や絵葉書を出版し、催し物を企画し、チケットの売上に気を配るマスメディアの一部でもある」。ここでは明らかに美術館と大衆の間に生まれた新しい関係が示唆されている。Alloway, 8-9.

-

[17]

Lloyd Goodrich, Three Centuries of American Art (New York: Whitney Museum of American Art, 1966).

-

[18]

Barbara Rose, “The New Whitney: The Show,” Artforum 5, no. 3 (November 1966): 55.

-

[19]

Rose, 55.

-

[20]

B. H. Friedman, “The Whitney Museum’s New Home,” The Whitney Review 1965-1966 (1966): 13.

-

[21]

Kaprow, “Sweet Muse,” 41.

-

[22]

カプローが最初期に制作したハプニングに1959年の《6つの部分からなる18のハプニング》がある。

-

[23]

Kaprow, “Jackson Pollock,” 56.

-

[24]

Kaprow, 56.

-

[25]

特に《ヤード》(1961年)のなかにいるカプローと制作中のポロックの姿を見開きで併置する戦略は注目に値する。《ヤード》はカプローによる代表的な芸術環境の一つであり、本稿第四節でも言及するように1967年の個展でも再制作された。以下を参照。William Kaizen, “Framed Space: Allan Kaprow and the Spread of Painting,” Grey Room 13 (Fall 2003): 81.

-

[26]

Allan Kaprow, Assemblage, Environments and Happenings (New York: H.N. Abrams, 1966), 154-5.

-

[27]

Francis V. O’Connor, Jackson Pollock (New York: The Museum of Modern Art, 1967).

-

[28]

Allan Kaprow, untitled text in “Jackson Pollock: An Artists’ Symposium, Part I,” Art News 66, no. 2 (April 1967): 61.

-

[29]

Robert Smithson, “The New Monuments and Entropy,” Artforum 4, no. 10 (Summer 1966): 26.

-

[30]

Robert Smithson, “Some Void Thoughts on Museums,” Arts Magazine 41, no. 4 (February 1967): 41.

-

[31]

Smithson, 41.

-

[32]

特に1960年代後半のスミッソンによる素描《空虚の美術館》(1966-68年頃)との関係は注目に値する。

-

[33]

Allan Kaprow and Robert Smithson, “What Is a Museum?,” Arts Yearbook 9 (1967): 95.

-

[34]

Kaprow and Smithson, 95.

-

[35]

Kaprow and Smithson, 99.

-

[36]

Anne Rorimer, New Art in the 60s and 70s: Redefining Reality (London: Thomas and Hudson, 2001), 11.

-

[37]

Michael Fried, “Art and Objecthood,” Artforum 5, no. 10 (Summer 1967): 21.

-

[38]

Robert Morris, “Notes on Sculpture Part 2,” Artforum 5, no. 2 (October 1966): 23.

-

[39]

1960年代前半のモリスは実際、舞踏家のシモーヌ・フォルティと協力関係にあっただけでなく、ジャドソン・ダンス・シアターの活動にも関与していた。その当時に彼が手掛けた舞台作品については以下を参照。Robert Morris, “Notes on Dance,” The Tulane Drama Review10, no. 2 (Winter 1965): 179-86.

-

[40]

フリードによる次の箇所を参照。「他方でモダニズムの芸術のもとでは、他ならぬ確信が重要である。とりわけ、ある特定の絵画や彫刻、詩、音楽が、その質を疑うべくもない過去の作品との比較に耐えうるかどうかについての確信が重要なのである」。Fried, “Art and Objecthood,” 21.

-

[41]

Rosalind E. Krauss, Passage in Modern Sculpture (New York: The Viking Press, 1977), 213.

-

[42]

クラウスはモリスのミニマリズム彫刻とオルデンバーグの柔らかい彫刻がどちらも「擬人化(anthropomorphized)」され、「完全に非表現的で無表情である」ことを指摘することでその共通性を示唆する。Krauss, 237.

-

[43]

モダニズムの演劇性に関して本稿と類似した指摘を展開する近年の論者にグレアム・ハーマンがいる。以下を参照。Graham Harman, “Art Without Relations,” ArtRevirw 66, no. 6 (September 2014): 144-7.

-

[44]

Susan Sontag, “Happening: An Art of Radical Juxtaposition,” in Against Interpretation: And Other Essays (New York: Octagon Books, 1978), 265.

-

[45]

「甘美なる美神」においてカプローは、今日の芸術家が芸術を「手仕事的で個人化された対象」としてではなく「社会的プロセス」と見なす傾向にあることを指摘する。Kaprow, “Sweet Muse,” 41.

-

[46]

Allan Kaprow, untitled manifesto in Manifestos, eds. Dick Higgins and Emmett Williams (New York: Something Else Press, 1966), 23. なおこのテクストは本稿第四節で言及する個展の図録に「コミュニケーションズ・プログラミング」のタイトルで再掲されている。

-

[47]

Robert Morris, “Anti Form,” Artforum 6, no. 8 (April 1968): 33.

-

[48]

Morris, 35.

-

[49]

重力に関する記述は既に1966年の論考「彫刻のための覚書」に確認できる。その論考においてモリスは壁に固定され「重力に向き合わない」レリーフの様態を批判している。Robert Morris, “Notes on Sculpture,” Artforum 4, no. 6 (February 1966): 43.

-

[50]

Morris, “Anti Form,” 34.

-

[51]

Allan Kaprow, “The Shape of the Art Environment,” Artforum 6, no. 10 (Summer 1968): 32-33.

-

[52]

Kaprow, 33.

-

[53]

Kaprow, 33.

-

[54]

Pasadena Art Museum, Allan Kaprow (Pasadena: The Castle Press, 1967). なお展覧会はパサデナ美術館で開催された後、ワシントンとテキサスにある二つの大学を会場にしてアメリカを巡回した。

-

[55]

Allan Kaprow, untitled text in Allan Kaprow, 3.

-

[56]

もっとも、ヘイウッドが明らかにしたように、この妥協的な措置は当時において厳しく批判された。以下を参照。Haywood, Allan Kaprow and Claes Oldenburg, 146-9.

-

[57]

Richard Schechner and Allan Kaprow, “Extensions in Time and Space: An Interview with Allan Kaprow,” The Drama Review 12, no. 3 (Spring 1968): 154.

-

[58]

Schechner and Kaprow, 155.

-

[59]

Schechner and Kaprow, 153.

-

[60]

Schechner and Kaprow, 155.

この記事を引用する

青木識至「充溢と演劇性──アラン・カプローの美術館批判とミニマリズムの空間性」『Phantastopia』第2号、2023年、19-42ページ、URL : https://phantastopia.com/2/fullness-and-theatricality/。(2026年02月27日閲覧)