p.97はじめに

アメリカのコミック・ストリップ(コマ割りマンガ)の起源については諸説あるが、基本的には1890年代にニューヨークやシカゴなどの都市部の新聞において、日曜付録のコンテンツとして成立したとされる[1]。

初期のコミック・ストリップは概して、連載を通してひたすらお約束的な表現を反復する。読者は前回のエピソードと比べて何かが変化することを期待するというよりも、今回も同じことが起こっていることを確認すべく作品を受容することとなる。こうした受容のあり方は、現代の私たちの視点からは退屈に見えるかもしれないが、当時コミック・ストリップは読者から圧倒的な支持を受けており、掲載媒体の売上を左右するほどであった。

こうした反復が単に製作者の怠慢でなかったとすれば、どのような意味があったのだろうか。日本のマンガ論の文脈では、大塚英志の2000年代の仕事はこうしたテーマと密接に関係している。彼によれば、古典的なマンガのキャラクターは現実から解離した記号の集積としてあり、傷ついたり成長したりするような現実的な意味での身体性を欠いている。また心理的な奥行きを持つことはなく、行動は予め定められたものの反復でしかありえない。こうしたキャラクターは現実的な主題を描くことができない。それが可能になるのは、戦後になってマンガが自身の変化の無さに批評的な視線を向け、身体性を欠いているはずのキャラクターにおいて身体性を、すなわち傷ついたり成長したりといった不可逆性を経験しうる身体を志向するという矛盾した営みを始めることによってであった、と大塚は言う。端的に言えば、彼は日本マンガ史を反復的な時間から線的な時間への変化として描き出した上で、クロノロジカルな物語を描くマンガは現実的な主題を扱いうるようになったと評価している[2]。

彼は古典的な表現が西欧、特にアメリカに起源を有するとしている。彼が念頭に置いているのは基本的にディズニーのアニメーションであるが、「親爺教育」や「猫のフィリックス」といったコミック・ストリップについても古典的マンガの例として挙げている[3]。全体的な傾向としては、彼が古典マンガの特徴とした反復性(あるいは記号性)は初期コミック・ストリップにも当てはまると言ってよい。すると初期コミック・ストリップは、あくまでフィクションの領域に限定された戯れに過ぎなかったのだろうか。

そうとも限らない。コミックス研究者ジャレッド・ガードナーは、初期作品の際限のない反復を、近代化にともなう当時の都市部の急激な環境変化の対応物として捉えている。すなわち、伝統的社会の観念が通用しなくなり、物事の見通しが効かなくなった生活環境において、恒常p.98的な何かを新しいかたちで復活させようとする試みであったと言うのだ。

また、エスニシティをめぐる状況との関係も重要である。当時のコミック・ストリップには、類型化されたエスニック・マイノリティのキャラクターがつきものであった[4]。黎明期の代表的作品、「イエロー・キッド」、「カッツェンジャマー・キッズ」、「ハッピー・フーリガン」、「ポア・リル・モーセ」といったタイトルの主人公たちは、性格は良いが賢くはなく、経済的に豊かでもない移民やアフリカ系であり、ジャンル全体が彼らへの揶揄的な感情と不可分であった。コミック・ストリップの際限なき反復は、じつは移民に向けられる感情と密接に結びついてもいた[5]。

本稿の目的は、アメリカの初期コミック・ストリップの反復性が当時の文化的背景との関係において有していた意味を明らかにすることである。本稿はガードナーの議論の解釈を出発点とするが、その過程で彼の枠組みを逸脱していく。特に、彼が目配せをしつつも踏み込まなかった初期作品における人種・民族的類型の問題に注目し、シアン・ンガイの議論を参照しながら検討していくことで、ガードナーの議論を批判的に発展させていく。最終的に本稿は、反復性がコミック・ストリップのキャラクターに、平板で記号的な存在に留まらないある過剰さを与えていることを示す。

具体的な議論に入る前に、改めて用語の整理をしておこう。まず、コミック・ストリップとカートゥーンは次のように区別する。研究においては、カートゥーンは一枚の絵と、その枠外にキャプションが添えられた、いわゆるひとコママンガのかたちで想定されるのが一般的であり、コミック・ストリップに比べて風刺に重きを置く傾向がある。また、本稿では特に雑誌を掲載媒体とするものをカートゥーンと呼ぶ。それに対し、コミック・ストリップは複数の枠付けられたイメージ(コマ)を並置するフォーマットを用い、新聞を主な掲載媒体とする。また、連載を通じて同じキャラクターが登場し、いわゆる吹き出しなどを用いて絵と同じ枠内に文字が共存することが重視されることもある[6]。「マンガ」は、国籍や時代を問わず、コマの並置を通して継起的な筋を表現するいわゆるコマ割りマンガの総称として用いる。これはコミック・ストリップと多くの共通点を有するものの、掲載媒体を限らない。またカートゥーンとは表現形式の面で区別される。

以上の区別は初期コミックス研究では一般的であるが、実際に作品が発表された当時の言葉遣いを正確に反映しているわけではない。実際の出版物においては用語の区別は極めて曖昧である。上記の区別はあくまで議論を明確にするためのものである。

都市文化としての初期コミック・ストリップ

予告したように本稿はジャレッド・ガードナーの議論を検討するところから始める。まず、彼が前提としているコミック・ストリップの文化的背景について確認しておこう。アメリカにおけるコミック・ストリップの成立には様々な要素がかかわっているが、ガードナーが注目するのは都市文化としての側面である。

p.99ごく初期の段階、すなわち1890年代半ばから1900年ごろにおいては、コミック・ストリップはアメリカのうちでも都市部の新聞にのみ掲載されるローカルなものであった。成立において中心的な役割を果たしたのは、ジョセフ・ピューリッツァーの所有する『ワールド』や、ウィリアム・ランドルフ・ハーストの『ジャーナル』といったニューヨークの新聞である。描かれる題材も地元に取材したものが多く、登場人物の多くが都市生活者として表象されていた。1903年ごろには、日曜付録のコンテンツの掲載権が全国的に配給されるようになり、ローカルな題材は難しくなっていく。とはいえ、依然として多くの作品は都市部の価値観に基づいて作られていた[7]。

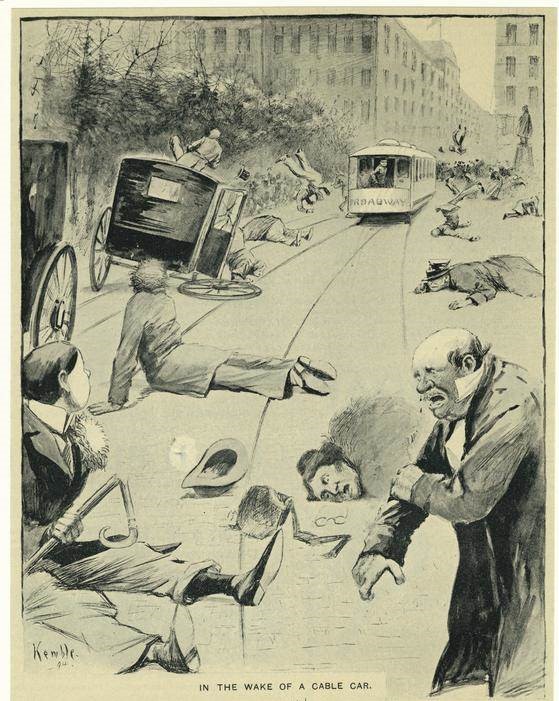

当時の都市部では、移民などによる人口の急激な増加、交通手段の発達、そして労働の機械化といったさまざまな事情によって、住人たちの生活環境が急激に変化していた。ベン・シンガーは、これを「前近代におけるバランスと平衡の状態から近代における動揺とショックの危機[8]」への変化、すなわち「安全性、連続性、自己コントロールされた運命といった何らかの伝統的な概念によってではなく、偶然性、危険、ショッキングな印象によって定義される公共圏[9]」への移行と表現した。そうした不安を形象化したものとして、彼は新聞・雑誌に掲載されたカートゥーンを挙げている。それらはしばしば交通事故や落下事故を描き、怪我人や轢死体をセンセーショナルに提示していた(図1)。

(図1) E. W. Kemble, “In the Wake of a Cabel Car.” Life, 1845.

もっとも、こうした危機感はユーモアとないまぜになっていた。新しい交通機関に翻弄される人々の姿は危なっかしいと同時にどこか滑稽であり、ケーブル・カーの近くには身をかわす歩行者を楽しむ見物人が絶えなかったという。ブルックリンに起源を持つ野球チームの名前「ドジャース」(避ける人々)にも、当時の恐怖とないまぜになったユーモアが刻まれている[10]。都市に翻弄される人々は悲惨であると同時に、あるいはそうだからこそ、ユーモラスなのだ。

ガードナーはシンガーの議論を参照しつつ、コミック・ストリップは轢死体や怪我人を描く代わりに「近代の身体が持つ弾力や、これら非人間的状況のただなかで跳ね返ったり回復したり、ユーモアや人間性を見出したりする力を祝福していた[11]」と述べている。たとえば、19世p.101紀後半から『パック』などの雑誌でカートゥーンのアーティストとして活躍し、20世紀に入ってからは新聞コミック・ストリップのアーティストとして代表的な存在となるフレデリック・オッパーは、代表作『ハッピー・フーリガン』の1902年のエピソード(図2)で馬車と汽車の衝突を描いている。いかにもシンガーが興味を持ちそうな題材だが、ここで提示されている身体性は彼が論じているものと地盤を共有しつつも異なる想像力に基づいている。タイトルに名を冠する主人公ハッピー・フーリガンは、線路上で立ち往生している馬車に汽車が接近していることに気づき、馭者に近づいて警告する。しかし間に合わず馬も含めて全員がはねられてしまう。2人と1匹は吹き飛ばされ、見物人たちの上に落下してくるが、全員大した怪我をしている様子もない。馭者は馬とともにすぐに立ち上がり、ハッピーが自分を殺そうとしたと誤解して怒り出すのであった。カートゥーンの轢死体が近代的な身体意識を脆弱さというかたちで想像したとするなら、コミック・ストリップはよりユーモラスな方向に想像力をめぐらせていた。態度の違いこそあれ、両者はともに「偶然性、危険、ショッキングな印象によって定義される公共圏」への反応としてあった。

(図2) Frederick Opper, “The Hard Luck of Happy Hooligan.” November 16, 1902.

p.103こうしたユーモアは交通事故に限ったものではない。ガードナーは、オッパーと同時代のアーティストであるジミー・スウィナートンの作品を「ハッピー・フーリガン」と比較し、都市文化としてのコミック・ストリップの本質を描出しようとしている[12]。1905年から翌年にかけて連載された「そしてサムは笑った」は、笑い上戸のアフリカ系アメリカ人サムを主人公に据えた作品である。毎回新しい仕事を始めたばかりのサムは、白人たちの振る舞いに対して決まって笑いをこらえることができず、雇用主や客を怒らせて解雇されてしまう。(図3)ではパーティにやってきた客の名前の珍妙さに笑ってしまっているが、彼の姿にはいわゆる人種の坩堝と化した都市部の状況に対する作者のアイロニカルな態度が体現されていると言えよう。「ハッピー」にも共通して読み取れる人種差別についてはあとで取り上げる。

(図3) James Swinnerton, “Dear Reader Please Permit Us to Present to You Sam!” March 5, 1905.

ガードナーによれば、ハッピーやサムの身体性は、エピソードごとに同じことを繰り返すという当時のスタイルから必然的に導き出されるものであり、また都市文化としてのコミック・ストリップのあり方を物語っている。

p.104(…)彼〔ハッピー・フーリガン〕にオリジナリティがないこと、つまり作品が始まる前から彼にとって新しい出来事が何も起こらず、どのように行動するかが完全に予想できるということは、彼の欠陥であるどころか、彼の達成を示す偉大な証である。なにせ、次々やってくる暴力警官や暴走車にもへこたれず、何にも動じないハッピーを掲載しているのと同じ新聞が、市街電車の事故や都市の不安、労働者の暴動、人種差別的で反移民的な暴力を生々しい細部とともに報じているのだ。そこでは身体は跳ね返らず、怒りは抑制されず、希望は失われている。しかし、ハッピーは物語の結末を、いつか果たされるべき約束として毎週先送りにするのだが、読者がコマの中に見つけようとしているのは結末ではない。代わりに求められるのは、同じものが延々と戻ってくることだ。それは近代的生活の混沌に反するどころか、混沌だからこそ求められるのである[13]。

親切心からの行動が誤解されて悪事と見做され逮捕される展開は、「ハッピー・フーリガン」が32年間の連載のなかでほとんど変化させなかった、いわばお約束であった。 アーティストはただ漫然と「同じもの」を作り続けていたわけではなく、自らの描くお約束に対し反省的な意識を向けていた。 (図2)のエピソードはハッピーが拘置所から釈放されるシーンから始まり、釈放された直後にまた逮捕されるというオチを迎える。オッパーは連載から2年経過した時点で既に作品の反復性を自覚し、自己言及的に作品に取り入れていた。読者もまた、自分たちが「同じもの」を繰り返し消費していることに自覚的であったと思われる。

「ハッピーを掲載しているのと同じ新聞」は、事故にあっても傷つかない身体を、センセーショナルに描かれた傷ついた身体に並置する。傷つかない身体は都市生活の実際に対して行使された複数の想像力のひとつである。大塚が現実からの解離の証として位置づけたものは、ここではむしろ現実との接点となる。傷つかない身体が現実に存在すると信じられていたということではない。コミック・ストリップは近代的な身体性をめぐる他の想像力との関係において受容されるのであって、その限りで現実なるものを構成する一要素として織り込まれているのだ。

コミック・ストリップにおける反復と現実との対応関係は、描かれる内容が現実を再現するということではなく、同じものを定期的に受け取るという消費のリズムにおいて構成される。「戻ってくる」身体がナンセンスであることは明らかだが、このナンセンスは単なる現実逃避というよりも、現実の脅威に対する一種の威嚇であり象徴的な弱体化と見るべきであって、ナンセンスであるからこそ近代的な不安を馴致するのだ。

とはいえ、実際に生活上の危機が増していた以上、コミック・ストリップは読者を完全に安心させたとも思えない。ハッピーやサムは弾力的な身体で交通事故や雇用主の蹴りをやり過ごすとはいえ、都市の危険に身を晒したことは事実である。彼らの姿が不安を馴致するとしたら、それは不安の種を明示的にであれ暗示的にであれ提示した上でそれを祓うというプロセスになるはずだ。つまりコミック・ストリップは都市生活者にとってのコミック・リリーフであったp.105と同時に、不安を定期的に掻き立てるものでもあったはずだ。こうした安堵と不安の混交した「同じもの」の反復についてガードナーは明示的には語っていないが、ハッピーたちに体現されている人種的類型について言及するとき、彼はユーモアが読者に安堵だけをもたらすものではないと暗示しているように思われる。

人種と反復

先の引用でガードナーは「人種差別的で反移民的な暴力」に触れているが、人種的類型はコミック・ストリップの成立を考える上で不可欠な要素である。初期作品の多くはエスニック・マイノリティを描いていた。さきほどの「ハッピー・フーリガン」の主人公もまた、もともとは類型的なアイルランド移民労働者として造形されたキャラクターであった[14]。サムについては言うまでもないだろう。ガードナーによれば、コミック・ストリップと人種差別の関係は、キャラクターの誇張された造形のみならず、連載を通じたお決まりの反復に関係している。

お決まりの「類型」が、お決まりの状況に対して予想通りの仕方で反応すること。一見するとコミックスは、人種主義的な「科学」における視覚的ロジックや、儀礼のように繰り返されるミンストレル・ショウといった、中産階級白人のアメリカを楽しませ、安心させるための見世物と密接に関係している。実際、初期コミックスは人種や民族のステレオタイプを笑いのために利用していたし、そのやり方は18・19世紀のカートゥーンやイラストレーションに通底する「人間の類型」のヒエラルキーとコミック・ストリップとの系譜学的な絆を示していた[15]。

彼はコミック・ストリップと人種主義との関係性を「視覚的ロジック」と「ミンストレル・ショウ」の2つの語で説明している。前者については長い説明は不要であろう。図2のサムの姿が端的に示すように、観相学的に誇張された視覚的な人種的類型は初期コミック・ストリップにはつきものであった。「ハッピー・フーリガン」について言えば、作者オッパーは新聞で働き始める前、1880年代には既にカートゥーンのアーティストとして著名であった。当時の彼は『パック』を中心にアイルランド人を揶揄するカートゥーンを多数発表しており、「ハッピー・フーリガン」もまたその系譜に位置づけられる作品であった[16]。

ミンストレル・ショウとの比較はより重要である。レオナルド・カスートは、ミンストレル・ショウにおける類型化されたアフリカ系アメリカ人のイメージの反復がはらむ両義性を次のように整理している。一方では、類型は白人社会としてのアメリカにとって都合のよい無害化されたアフリカ系のイメージを反復し、不安や恐怖を遠ざける役割を果たす。だが他方で、類型の反復それ自体が白人側の不安や潜在的な罪悪感を症候的に示すものであり、不安をなだめるとともに不安の存在をパフォーマティブに再確認してしまう。娯楽のためのショウは同時に次のショウによってなだめられるべき不安を観客に植え付け、だからこそしつこく反復される[17]。

p.106コミック・ストリップがミンストレル・ショウと類比的に捉えられるとすれば、前者がお約束の反復を通して不安を暗示する点においてであろう。「ハッピー・フーリガン」の先のエピソードにおいては交通事故というわかりやすい不安の種が示されているが、そうしたモチーフと「そしてサムは笑った」とが共有する不安とは何だろうか。おそらくそれは、交通事故で死ぬといった具体的なものであるよりも抽象的な、主体性に関わるものであったのではないか。ハッピーやサムは毎回同じように行動するが、彼らは意図的にそうしているのではない。ハッピーが反復しているのは、善意がアクシデントによって失敗するという非意図的な運動である。サムは毎回、制御できない笑いによって失業する。コミック・ストリップが反復しているのは、キャラクターが自分の力を超えた何かに翻弄されている様子である。彼らの姿に読み取れるのは、シンガーが言うところの「伝統的な概念」がもはや失われ、自分の身体が自分の制御を外れ、環境に翻弄されるものになってしまったことへの不安と、それをユーモアとして解釈しようとする態度との両義性である。(図1)のようなカートゥーンが翻弄され終わった身体を描くとすれば、コミック・ストリップは翻弄されつつ、され終わることを無限に延期する身体を描く。

都市文化としてのコミック・ストリップの形式と、そこに描かれるキャラクターの類型性とは相似形をなしている。その一方で、ガードナーは超歴史的なものとしてのマンガの表現形式には類型的な人物像を不安定化させる力があると論じてもいる。だが、不安定化について論じる彼の議論は現代的な作品の分析に力点を置いており、初期コミックスにおいては不安定化はあくまで潜在的なものであって、具体的な効果としては発揮されていないことになっている[18]。

アニメイテッドネス

カスートを参照することで示唆されたのは、ミンストレルとコミック・ストリップの機能的な類似である。こうした類似は、ガードナーが「一見すると」と言ったように、あくまで表面的なものなのだろうか。あるいは、人種的な類型とコミック・ストリップとの間には、より内在的な親和性があったのだろうか。そもそも、近代性の馴致は何故マイノリティの姿において行われたのか。

シアン・ンガイは著書『醜い感情』のなかで、自身が「アニメイテッドネス」と名づけた感覚[19]について論じている。強いて日本語訳するなら「動かされていること」となるだろうが、ンガイはこの感覚を単に受動的なものではなく、意志と非意志とが区別できなくなる領域にある両義的なものとして説明している。彼女の議論は、ガードナーが踏み込まなかった近代的不安と人種的類型との関係を、情動論的な視点からより深く理解する手がかりとなる。

彼女は次のように言う。

一方で「アニメイトされている」ことは、あらゆる情動的な状態(これこれによって「感情を動かされている」状態)にとって最も一般的なものを暗示している。だが他方で、喜びや怒りによって活性化されていると言われるときのように、特定の感覚によってp.107「身体を動かされている」ことをも含意している。つまりアニメイテッドネスとは、非意志的でありかつ意志的な形式である。[20]

つまり「アニメイトされている」とは、内的な感情の動きと外的な身体の動きとが区別されないような水準において動いている状態である。感情的な意味で「アニメイトされている」人は、何らかの刺激によって喜びや悲しみといった感情を喚起されている。一方、身体的な意味で「アニメイトされている」人は、熟慮に基づいてではなく感情に従って活動している。ンガイはアニメイトという言葉のこうした二重性に着目し、内的な感情の動きが外的な身体の動きに直結している感覚をアニメイテッドネスと呼んでいる。この感覚が誰のものなのかについてはすぐ後で触れる。

ンガイによれば、アニメイテッドネスは理論的には人間一般が経験しうるのだが、しばしばマイノリティと特権的に結び付けられてしまう。類型化されたマイノリティは(東アジア系については例外とされるものの)、刺激に対して即座にかつ過剰に反応し、感情や思考を身体的なオーバーリアクションによって表現する存在として描かれる。アフリカ人は恐ろしいものを見ればすぐに逃げ出し、アイルランド人は酒を見ればたまらず飲みだす、といった類型がこれに当たる。この意味では、アニメイトされた者とは主体性を剥奪され、対象化された存在である。「他人の言葉に対する大げさな感受性〔exaggerated responsiveness〕が、主体を痙攣する人形に変えてしまうのと同じように、人種差別的な形態をとったアニメイテッドネスは、人間の気力や活力との一般に肯定的な繋がりを失い、一種の機械化に近いものとなる[21]」。

こうしたアニメイテッドネスの人種化においては、マイノリティがアニメイトされた状態そのものがマジョリティの消費の対象となる。同時に、本来一般的であるはずのアニメイテッドネスがマイノリティの姿へと局所化されてしまう。たとえば「『アンクル・トムの小屋』では(…)いかなる感情がアフリカ系アメリカ人奴隷を動かす或いはアニメイトするのかは、もはや問題にならない。むしろ、彼あるいは彼女のアニメイトされている有様こそが、語り手が疑似民族誌学的な意味で興味を向ける第一の対象となる[22]」。奴隷が何を考えているかではなく、考えを表現する仕方が機械的で痙攣的であることが焦点化され、美学化される。

こうしてンガイは、アニメイテッドネスをあまり愉快ではない概念として措定するところから始めるのだが、アニメイテッドネスの位置を人種的類型から再び一般的な場へとずらすことによって、類型のうちにありながら類型を解体する契機となりうるものとして再解釈しようとする。彼女はまず『アンクル・トムの小屋』を含む19世紀におけるアフリカ系アメリカ人に関連したテクストを読み解き、それらのうちに奴隷のアニメイトされた身体を位置づけていくのだが、それら人種的アニメイテッドネスはやがて20世紀転換期における機械化された労働の経験を先取りしたものとして位置づけられていく。というのは、機械化・自動化された労働においては、労働者は主体性を奪われ、自分で行動しているというよりは設備によって動かされているのであり、この点で類型的なマイノリティ像と重なるのだ。

こうした操作を通じてンガイは、アニメイテッドネスを人種的類型に特権的に結び付けられp.108ていながらも、そこから逸脱するポテンシャルを秘めたものとして語り直す。機械化された労働において、労働者はいわば機械によってアニメイトされ、機械の一部になっている。とはいえ、機械が主体性を獲得して労働者を対象化していると捉えるのはナンセンスである。労働者と設備とは相互に入力と出力を送り合う対等な機械であり、そもそも主体と客体との区別が無意味になっている。

更にンガイは、映像ジャンルとしてのアニメーションの製作工程が、分業化され管理された職場において大量のイメージを作り続けるという意味で管理労働の文脈にあることを持ち出す。アニメーターは、イメージを活き活きと動かすために自身は機械のように働き続けるという皮肉な立場に置かれている。こうした事態を彼女は「生命を持たない存在は、アニメイトされると(…)自身のアニメーターを自動人形化するようになる[23]」と表現している。こうしてアニメイテッドネスは、単に他者を対象化するものではなく、対象化しようとする試みがそのまま自分自身に返ってくるような、主体性の撹乱の契機として解釈されることとなる。

コミック・ストリップのアニメイテッドネスと、その隔離

ンガイの整理したアニメイテッドネスは、シンガーが記述した都市生活者たち全体の状況と明らかに重なっている。伝統的社会にはあったという「自己コントロールされた運命」を奪われた主体は、自身の力を超えた何かに動かされている存在と言い換えることができる。つまり近代的な都市生活者たちの不安とは、アニメイテッドネスに言い換え可能である。毎回堪えきれずに笑ってしまうサムやケーブル・カーを避ける人々は、都市環境にアニメイトされているのだ。

特に強調したいのは、ガードナーの論じる不安の隔離とンガイが問題視する「アニメイテッドネスの人種化」とが非常によく似た構造に基づいていることだ。つまり初期コミック・ストリップは、都市生活者全体に共有されている自分は都市に翻弄されているという不安を、翻弄されている他者を美学化することによって消費可能なものへと加工しているのではないか。お決まりの際限なき反復が近代的生活の刹那性を馴致するとしたら、反復的な連載と人種的類型との関連を踏まえれば、そうした馴致はレイシズムと不可分であるはずだ。彼によればコミック・ストリップは「非人間的状況のただなかで(…)ユーモアや人間性を見出したりする力を祝福していた」が、ハッピーやサムはこの「ユーモアや人間性」の当事者ではなく対象である。「人間性」はキャラクターのものではなく、作者や読者といったキャラクターをまなざす者たちが受容を通じて獲得するものである。コミック・ストリップよりも前から存在してきたエスニック・ジョークのフォーマットが、新たな近代的環境におけるユーモアを表現するために流用されたという捉え方もできるだろう。要するに、ンガイとの対比を通じて浮かび上がってくるのは、ガードナーの論じる馴致のプロセスにはマイノリティに対する他者化が埋め込まれているということだ。

アニメイテッドネスの議論は、コミック・ストリップの不安の関係をモチーフの水準のみなp.109らず、表現形式の水準においても検証する道をひらいてくれる。三輪健太朗は、ジョナサン・クレーリーの近代的主体についての議論、特にその生理学的な側面を念頭に置きつつ、マンガの読者の主体性を問うている。三輪によると、マンガ読者が消費しているのは厳密には紙面上のイメージではなく、複数のイメージから読者が構成した動きや物語といったヴァーチャルなイメージである。この点でマンガは、ゾートロープやフェナキスティスコープといった、動きを提示すると同時にその動きが鑑賞者に内在するシステムによって作り出されたものであることを提示するメディアと比較される。マンガ論においては、しばしば複数の静止画を運動や物語として構成する読者の能動的な参加が強調されてきた。だがフェナキスティスコープとの比較から明らかになるのは、マンガにおけるヴァーチャルなイメージは読者が能動的に作るのではなく、むしろマンガによって作らされるということだ。

マンガの読者はイメージを作り出しているのか、それとも作らされているのか?(…)機械生産の一要素としての観察者をめぐる言説は、工場の労働者をめぐる言説へと拡張されるべきものだった。この意味ではおそらく、フェナキスティスコープが人間を利用するのは、生理学的な能力に関してだけではない。円盤をくるくると回す手の動きも、生み出されたイメージの内容を理解する脳の動きも、生み出されたイメージの内容を理解する脳の動きも、この機械生産の一部である。マンガの読者もまた、ページをめくり、コマからコマへと視線を走らせ、その連鎖から運動や出来事を立ち上がらせる過程で、イメージを作り出すというだけでなく、イメージを作らされているという側面を持つのではないか。[24]

この引用は、本稿の視点からはマンガを読むという体験がアニメイテッドネスを不可避的に伴うと言っているように読める。ヴァーチャルなイメージの生産における主体は作品でも読者でもなく、そもそも主体-客体の区別がナンセンスになるような場において行われる。「機械生産の一部」としての読者は、紙面上のイメージを動かすと同時に、まさにそのことによって、ヴァーチャルなイメージを生産する機械の一部として動かされている。読者は能動的主体としてイメージを動かすのではないし、動いているイメージを受動的に鑑賞するのでもない。

以上は一般的な議論であるが、初期コミック・ストリップの文脈に限定するなら、コミック・ストリップを読むこととは、都市における自己制御の喪失を追体験することであったと言える。都市に翻弄されることとヴァーチャルなイメージを作る=作らされることとは、アニメイテッドネスという同じ感覚を喚起するのだ。だが、コミック・ストリップのアニメイテッドネスは、登場するキャラクターのアイデンティティによってンガイが言う意味で「人種化」され、消費対象とされてしまう。主体性の宙吊りであったはずのものは、ハッピーやサムが毎週繰り返す機械的な動きのユーモアとして対象化される。ミンストレルと同じく、コミック・ストリップは不安を喚起すると同時に笑い飛ばす。

p.110おわりにかえて──キャラクターの賦活

ここまで、ガードナーの議論を土台としながら初期コミック・ストリップの反復性について議論してきた。本稿はガードナーが少しだけ触れていた人種の問題を膨らませることで、近代都市文化としてのコミック・ストリップの形式そのもののうちに、人種的類型をめぐる権力関係が内蔵されていることを明らかにした。

だが、同時に興味深いことが示唆されたようにも思う。論じてきた不安の隔離は、同時にキャラクターの生成そのものでもあるのではないだろうか。隔離が起こると同時に、ハッピーやサムは作者の操り人形でも読者の分身でもない、ある自律性を獲得する。あるところでガードナーは地口のように「非人間的な近代性は、連載のかたちで消費されることで、(…)理解可能な、人間的=人格的な、愉快なものとなる[25]」と述べているが、不安が馴致されるのはそれがキャラクターというかたちに加工されるからだ。ここまで論じてきたことは、初期コミック・ストリップの構造的な人種差別を告発しているように見えるかもしれない。だがむしろ強調したいのは、当時の作品はレイシズムの要素を十分に考慮しなければ却って平板なものに見えてしまうし、レイシズムとの関係を深く考察することではじめてレイシズムに還元されないものが見えてくる、ということだ。

ンガイがアニメイテッドネスの人種化を逆手に取るかたちで、人種的類型それ自体のうちに類型を不安定化させる契機を読み取っていたことを思い返そう。彼女はアニメイテッドネスを主体性の宙吊りとして論じる一方で、類型化されたキャラクターのうちに意志や内面性とは異なるかたちの自律性が存在することの根拠としても捉えている。彼女によれば、「人種化」によって対象の美学的な属性となるアニメイテッドネス──機械や人形のようなあり方に付随し、痙攣や誇張された動きとして表現される活気──は、その対象化を行った作者の意図に還元されず、常に余剰をはらむ。ンガイはその余剰をキャラクターの自律性の証としている[26]。

エピソードを読む前から始まり方も終わり方もわかりきっている作品を読むとき、読者の興味はキャラクターが何をするかではなく、どのようにするかに向く。ハッピーたちは同じ行動を繰り返すといっても、毎回異なるディテールを伴う。読者が消費するのは構造ではなくディテールであり、毎回同じ筋書きにおいて描かれている毎回異なる動きであったはずだ。汽車にはねられて空から降ってくる、蹴り飛ばされてなお笑い続けるといったキャラクターたちの法外な動きは、そうした需要に対応したものであろう。彼らの法外さ、ガードナーの表現では「弾力」、ンガイの「活気」は、類型に基づいているという点では差別的だが、それが複数の静止画から機械的に生産されるという点では、類型を超え出ている。

本稿はすでに、コミック・ストリップの受容においてヴァーチャルなイメージが作品や作者、あるいは読者の産物ではなく、非人称的なかたちで生産されることを見てきた。この非人称的なイメージは、実践的にはキャラクターの動きとして、しかもキャラクターが勝手に動き出しているものとして読者に認識されるだろう。今更だが、ふつう人間は汽車にぶつかれば死ぬし、蹴り飛ばされれば笑ってはいられない。キャラクターたちが現実的な物理法則を超越した動きp.111を続けることができるのは、そのような動きを読者が静止画の並置からキャラクターの動きとして作る=作らされるからだ。このこと自体がマイノリティを機械的存在とする偏見と協働しているが、逆説的にも、そのような偏見がキャラクターに機械に留まらない過剰な生命力を与えている。この過剰さのうちに、単なる類型に留まらないキャラクターの自律性を読み取ることは可能であろう。

ここには、大塚をはじめとした内面性や人格性を条件としたキャラクター論とは異なるかたちでキャラクターについて論じるヒントが隠されている。初期コミック・ストリップにおいては、徹底的な反復が前提されているからこそキャラクターが独自の存在感を獲得するという逆説的な仕組みがあったように思われる。これを検証するためには、先に過剰な生命力と呼んだものが具体的に作品においてどのように現れているのか分析しなければならない。また、ンガイが言うように過剰さが類型から生じつつも類型を不安定化させるのだとすれば、その不安定性を通じてキャラクターが少しずつ変化していくこともあっただろうし、そうした事例について論じることも必要になるだろう。だが、これらについては別稿に譲ることとする。

図版出典

(図1) The Miriam and Ira D. Wallach Division of Art, Prints and Photographs: Picture Collection, The New York Public Library. “In the wake of a cable car” The New York Public Library Digital Collections. 1894 – 1895. https://digitalcollections.nypl.org/items/510d47e1-05ea-a3d9-e040-e00a18064a99 (Accessed on August 20, 2021.)

(図2) San Francisco Academy of Comic Art Collection, The Ohio State University, Billy Ireland Cartoon Library and Museum. “Hard Luck of Happy Hooligan” The Ohio State Libraries. https://hdl.handle.net/1811/e9249a1b-0fe7-4ab7-95c5-bf689680876c (Accessed on August 20, 2021.)

(図3) Ibid., “And Sam Laughed/Bugsville” https://hdl.handle.net/1811/0f7f855b-ef0f-4292-bca4-538af47ca03b (Accessed on August 20, 2021.)

Notes

-

[1]

コミック・ストリップの成立の経緯については以下を参照。Robert Lee Beerbohm, Richard Samuel West and Richard D. Olson, “Origins of Early American Comic Strips before the Yellow Kid,” ed. Robert M. Overstreet, The Overstreet Comic Book Price Guide, 46th Edition, Gemstone Publishing, Inc., 2016, pp. 358-370. Robert Lee Beerbohn and Richard D. Olson, “Newspaper Harness Comics Power Myriad Formats Compete,” ibid., pp. 387-392. Robert Harvey, “How Comics Came to Be,” eds. Jeet Heer and Kent Worcester, A Comic Studies Reader, University Press of Mississippi, 2009, pp. 25-52.

-

[2]

以下を参照。大塚英志『アトムの命題 手塚治虫と戦後まんがの主題』角川文庫、2009年(初出2003年)。大塚英志、大澤信亮『「ジャパニメーション」はなぜ敗れるか』角川書店、2005年。

-

[3]

大塚『アトムの命題』120頁。アメリカの初期コミック・ストリップが日本のマンガに与えた影響については以下を参照。徐園『日本における新聞連載子ども漫画の戦前史』日本僑報社、2012年。Eike Exner, Comics and the Origins of Manga: A Revisionist History, Rutgers University Press, 2021.

-

[4]

初期コミック・ストリップにおける人種・民族的マイノリティの描かれ方については以下を参照。Kelly Soper, “From Swarthy Ape to Sympathetic Everyman and Subversive Trickstar: The Development of Irish Caricature in American Comic Strips between 1890 and 1920,” Journal of American Studies, vol.39 no.2, Cambridge University Press, 2005, pp. 257-296. Lara Saguisag, Incorrigibles and Innocents: Constructing Childhood and Citizenship in Progressive Era Comics, Rutgers University Press, 2018. Jean Lee Cole, How the Other Half Laughs: The Comic Sensibility in American Culture, 1895-1920. University Press of Mississippi, 2020.

-

[5]

とはいえ、日曜付録は移民のみならず、その子、孫の世代の人口的ボリュームを狙ったものであった。エスニック・ジョークと移民の関係性は複雑であり、揶揄的であるのは間違いないが、単に当事者を不快にさせるものであったと片付けることもできない。以下を参照。Daniel Wickberg, The Senses of Humor: Self and Laughter in Modern America. Cornell University Press, 1998, p. 105. また、送り手の意図と実際の読者層とにはズレがあり、人種的にも階級的にも横断的であった。以下を参照。Mary Wood, “Yellow Kid Readership.” The Yellow Kid on the Paperstage: Acting Out Class Tensions and Racial Divisions in the New Urban Environment. American Studies in University of Virginia. Released in February 2, 2004. http://xroads.virginia.edu/~MA04/wood/ykid/readership.htm (Accessed on February 12, 2021.)

-

[6]

Robert C. Harvey, The Art of the Funnies: An Aesthetic History, University Press of Mississippi, 1994, pp. 3-13.

-

[7]

Ian Gordon, Comic Strips and Consumer Culture: 1890-1945, Smithsonian Institution Press, 1998. 特に第1章と第2章を参照。

-

[8]

ベン・シンガー「モダニティ、ハイパー刺激、そして大衆的センセーショナリズムの誕生」長谷正人訳、長谷正人・中村秀之編訳『アンチ・スペクタクル 沸騰する映像文化の考古学』東京大学出版会、2003年、269頁。

-

[9]

同上、273頁。

-

[10]

アーヴィング・ルイス・アレン『俗語が語るニューヨーク アメリカの都市社会と大衆言語』長田光展訳、株式会社ディーエイチシー、1997年、192-193頁。

-

[11]

Jared Gardner, Projections:Comics and the History of Twenty-First-Century Storytelling, Stanford University Press, 2012, pp. 9-11. 以下、英語文献からの引用は拙訳、〔〕内は訳者注。

-

[12]

Ibid., p. 15-17.

-

[13]

Ibid., p. 14.

-

[14]

鶴田裕貴「20世紀転換期の「壁紙コミックス」 初期「ハッピー・フーリガン」における人物類型とレイアウト」『マンガ研究』vol. 27, 日本マンガ学会、2021年、11-15頁。

-

[15]

Ibid., p. 13.

-

[16]

Soper, op. cit. 『パック』におけるオッパーの仕事には、同誌の編集者兼イラストレーターであったジョセフ・ケプラーの政治的方針が影響しており、必ずしもオッパー自身のアイルランド人への感情が反映されていたわけではない。以下を参照。Samuel J. Thomas, “Mugwump Cartoonists, the Papacy, and Tammany Hall in America’s Gilded Age,” Religion and American Culture: A Journal of Interpretation, vol. 14, no. 2, University of California Press, 2004, pp. 213-250.

-

[17]

Leonard Cassuto, The Inhuman Race: The Racial Grotesque in American Literature and Culture, Columbia University Press, 1996, pp. 129-167.

-

[18]

Jared Gardner, “Same Difference: Graphic Alterity in the Work of Gene Luen Yang, and Derek Kirk Kim,” MultiCultural Comics: from Zap to Blue Beetle, Eds. Frederick Luis Aldama, University of Texas Press, 2010, pp. 132-147.

-

[19]

感覚とは情動理論におけるカテゴリの一つである。ンガイはカテゴリ間の差異を質的なものというよりは量的なものとして捉えている。Sianne Ngai, Ugly Feelings, Harvard University Press, 2009, p. 26. 本文で引用したアニメイテッドネスは内面性と外面性とが区別されない水準にあり、外的なニュアンスのある「感情」よりも曖昧な印象を与える「感覚」と表現した。一方で書名のfeelingを「感情」と訳したのは、笠根唯による抄訳に準拠している。シアン・ンガイ「「トーン」(抄訳) 『醜い感情』から」笠根唯訳、竹内勝徳・高橋勤編『身体と情動』彩流社、2016年、289-324頁。

-

[20]

Ibid., p. 31.

-

[21]

Ibid., p. 32.

-

[22]

Ibid.

-

[23]

Ibid., p. 113.

-

[24]

三輪健太郎『近代視覚文化としてのマンガ その文化指摘位置づけと美学的意義について』学習院大学人文科学研究科身体表象文化学専攻博士論文、2018年度提出、121-122頁。

-

[25]

Gardner, op. cit., p. 14.

-

[26]

Ngai, op. cit., p. 116-117.

この記事を引用する

鶴田裕貴「不安の馴致と他者としてのキャラクター──アメリカ初期コミック・ストリップの反復性」『Phantastopia』第1号、2022年、96-114ページ、URL : https://phantastopia.com/1/repetition-in-early-american-comic-strips/。(2026年02月27日閲覧)