はじめに

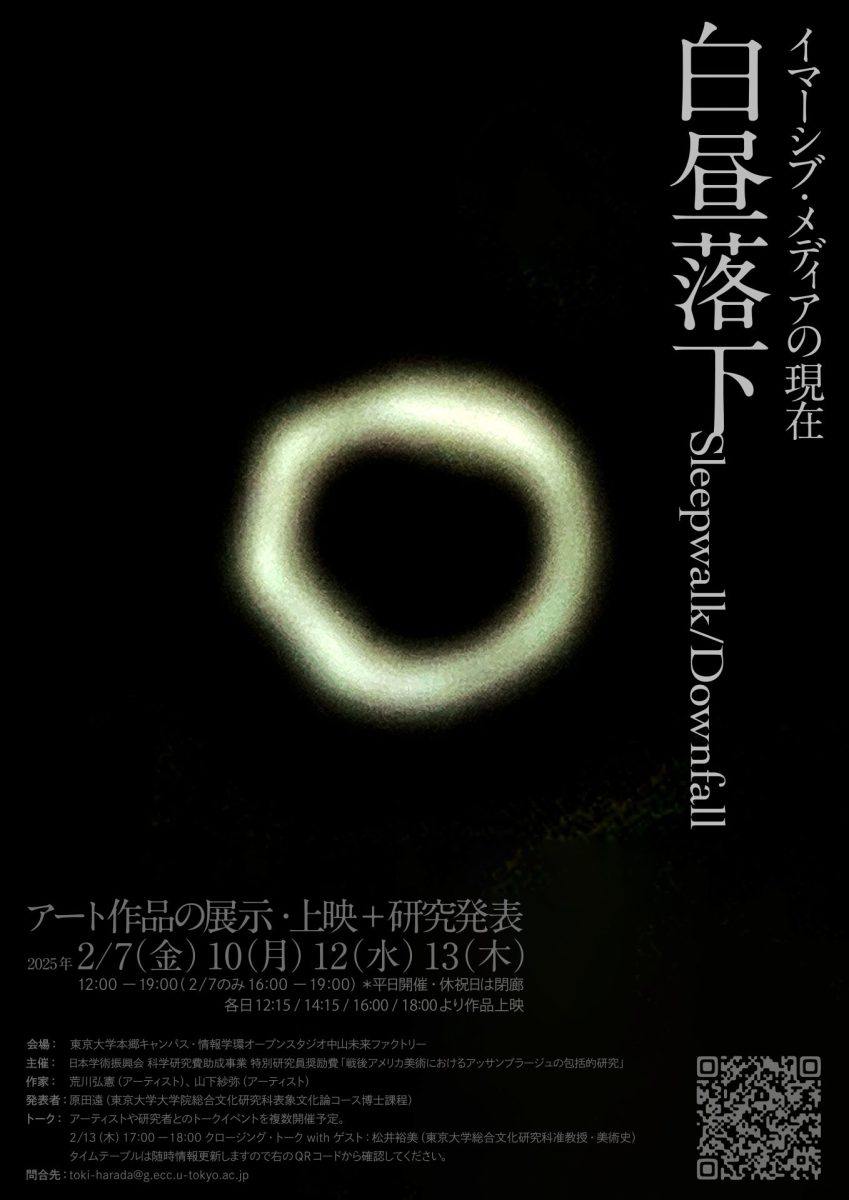

2024年2月7日(金)、10日(月)、12日(水)、13日(木)の4日間、東京大学本郷キャンパス情報学環オープンスタジオ中山未来ファクトリーで、「没入」をテーマにした展示「イマーシブ・メディアの現在 vol.1———白昼落下 Sleepwalk/Downfall」が開催された。

本企画では、東京大学表象文化論コース博士課程の原田遠、東京藝術大学先端技術表現科博士課程の荒川弘憲、修士課程の山下紗弥が集まり、展示を行った。美術史を専攻する原田は、戦後アメリカ美術に関する自身のリサーチを「没入」というテーマと関連づけ、パネル形式で説明を行った。一方、アーティストである荒川と山下は、それぞれ制作した作品を展示する形で参加した。さらに、3人だけでなく、研究者やアーティスト、キュレーターをゲストに招いたトークイベントも連日開催され、計7回にわたる活発な議論が繰り広げられた。

東京大学内で、外部のアーティストも企画に加わる展覧会を、学生主体のインディペンデントな形で開催できたことは、大きな意義があった。また、春休み期間中にもかかわらず、4日間で200人の来場者を迎え、多くの方々に展示を見ていただけたことは、大変ありがたい経験となった。

簡単なものにはなるが、企画の記録を本稿で残したい。どのような展示が行われたのか、会場や展示作品についてドキュメントするとともに、計7回行われたトークの要約を簡単に記し、そのうち最終回に行われた松井裕美氏(東京大学大学院総合文化研究科比較文学比較文化コース・准教授)を招待した回についてはトーク内容を抜粋して掲載する。

展示の記録──企画

展示を概観するため、ホームページから企画文を引用する。

本企画は、「没入(immersive)」とそれを可能とする「イマーシブ・メディア」をめぐる、アーティストによる作品展示と研究者による研究発表を組み合わせた展示イベントである。

我々を取り巻くテクノロジーの視聴覚分野においては、仮想現実や拡張現実など仮想と現実の境界を曖昧にし、さまざまに呼び名をチューニングしながら私たちの現実を侵食するような技術の発展が目覚ましい。実際、多くのアーティストがメディウムとしてARやVR、ビデオゲームを用いるだけではなく、鑑賞者を包み込むような多面的映像インスタレーションは世界の芸術祭で最も頻繁に目にする展示形態である。エンターテイメント分野では、イマーシブ・アート(immersive art)という名で360度の大型スクリーンがゴッホやモネの名画に入り込むような経験を提供し、お台場に新設されたイマーシブ・フォート東京はリアルタイムで進行する演劇空間に参加するプレイヤーとして今ここで起きているイベントへの没入的な参加を求められる。ウォルト・ディズニー社は全方向対応の拡張可能な動く床「ホロタイル(HoloTile)」によって、仮想空間の身体の可動に現実の身体の可動を同調させる没入体験を実装しようとしているのだ。「イマーシブ(immersive)=没入」とはテクノロジーの問題にとどまらず、広く視聴覚・身体的な文化芸術活動においてのこれからの未来を最も指し示す言葉でもある。私たちは現在、テクノロジーのもたらす環境への没入に引き寄せられているのだ。

本企画では、このイマーシブという問題に対し、没入の体験を従来のテック企業が行っているような手法とは異なる現象として組織し作品として展開するアーティストと、美術史研究を通して現代美術における没入の経験を論じる研究者による共同展示によって、現代におけるイマーシブ(没入)メディアと経験、視聴覚環境におけるそれらが現代社会においてどのような可能性を生み、これからの我々の経験を変えていくのか、美術の側から考察したい。

本企画は2024年5月頃に立ち上がった。同年3月には、クレア・ビショップ『情報オーバーロード』[1]の翻訳を進めていたが、その中で気になった一節があった。

「これらの作品の多くはデータに浸りきり、あるいは溺れてすらいる感覚を伝える(Many of these pieces convey a sense of being immersed—even lost—in data.)」

溺れる(lost)──水の中に浸る(immerse)という「没入」(immersion)の比喩が、デジタル・テクノロジーや膨大なデータ/リサーチが生み出す経験の特徴として記述される。さらに大岩雄典がしばしば言及する[2]ように、ビショップ[3]やグラハム・クールター・スミス[4]は、「没入」という概念を、しばしばインスタレーション論のキーワードとして扱っている。それらを踏まえれば、エンターテイメントやマーケティング業界においてバズワードとなっているに留まらず、現代美術──インスタレーション、リサーチ・ベースド・アートにおいても、「没入」は検討の対象となる概念である。また、古い文献ではあるが、新しいデジタルメディアが生み出す新たな表現形式を考察したジャネット・H・マレー『ホロデッキ上のハムレット』[5]やレフ・マノヴィッチ『ニュー・メディアの言語』[6]においても「没入」はその特徴の一つとして予見されていた。

1960年代アメリカの拡張映画(エクスパンデッド・シネマ)に関する歴史研究をしていると、多くの研究者が、スタン・ヴァンダービークやUSCOといった代表的な拡張映画の作品を「没入的(immersive)」と描写していることに気づく[7]。彼らの作品では、マルチ・プロジェクションによって映像が空間全体を満たし、観客の身体がその環境に包まれるような体験が生まれる。このような状況を指して「没入的」と表現されている。

スイスのローザンヌ州立美術館で2023年に開催された展覧会「没入:その起源 1949-1969」[8]でもUSCOの作品が出展された。そのプレスリリースでは、オックスフォード英語辞典の定義を引用し、「immersion」はラテン語の immersio(「浸す」)に由来し、「水や他の液体に浸すこと」を意味すると説明されている。さらに、没入とは「閾を越える行為」であり、ある環境や状態から別の環境へと移行することを指すと述べられていた。出展されたすべての作品は「独立した包み込むような空間」として成立し、それらは人工的であったり、日常とは異なる異質な環境であったりすることで、鑑賞者の感覚を刺激し、時に混乱させるとされている。

しかし、当のUSCOの1960年代当時のインタビューやレビューのようなテクストを読むと「没入(immersion)」、「没入的(immersive)」という言葉は登場しない。同様に、ヴァンダービークで、さらには「拡張映画」の名付け親となったジョナス・メカス[9]やジーン・ヤングブラッド[10]の著作においても、これらの用語が頻繁に用いられているわけではない。また、インスタレーションと結びつけられる環境作品の先例として挙げられるハプニングにおいても、アラン・カプローやクレス・オルデンバーグが「没入」という言葉を使って自らの作品を記述することはほとんどなかった。オルデンバーグはむしろ、「巻き込み(involvement)」や「参加/関与(engagement)」といった言葉をハプニングの文脈で用いている[11]。

一方、ライト・アンド・スペースと結び付けられるウィロビー・シャープの1967年に書かれたテクスト「ルミニズムとキネティシズム(Luminism and Kineticism)」では、ニコラス・シェーファーのディスコ作品《ヴーム・ヴーム(Voom-Voom )》を描写する際に「没入」という言葉を用いている。

《ヴーム・ヴーム》における感覚的な満足感の高まりは、それが日常生活の行為へと「深く没入する(deeper immersion)」点に由来している。

深く没入すること。新世代のアーティストたちは、消失点が消失したことを直感している。彼らは、「自己(Self)が一つのもの(the One)と融合する」ことを目指し、あらゆるメディアを同時に融合させることで「完全なる統合」を追求している。[12]

ここで「自己が一つのものと融合する」と説明される没入は、自我を離れるほど没入/没頭することで、個人を越えた精神の共同体へと向かうという、ヒッピー・カルチャーの東洋思想やエコロジー的志向を背景にした「ワンネス(Oneness)」の動向と結びつくものである。

我々はデジタルメディアや現代美術を記述する際に、いつの間にか当たり前のように「没入(immersion)」、「没入的(immersive)」という言葉を用いるようになってしまった。しかし、1960年代の拡張映画やハプニングに対して現代の研究者が「没入的」という言葉を用いる一方で、当時の作家たちは必ずしもそのような概念を強調している訳ではない。「没入」とは果たしてどのような経験・現象を指しているのか。現在でも捉え所のあるようでない言葉である──現在イマーシブ・アートと呼ばれるような室内マルチプロジェクションに観客は本当に没入しているのだろうか──「没入」の経験・現象に、歴史的な変遷をみることは可能だろうか[13]。過去の事例を掘り返してみたり、あるいは現在作られた様々な作品と比べてみたりすることで、「没入」と呼ばれる経験・現象を捉え直してみることが、イマーシブ・メディアの現在というプロジェクトの目的であった[14]。

展示の記録──作品

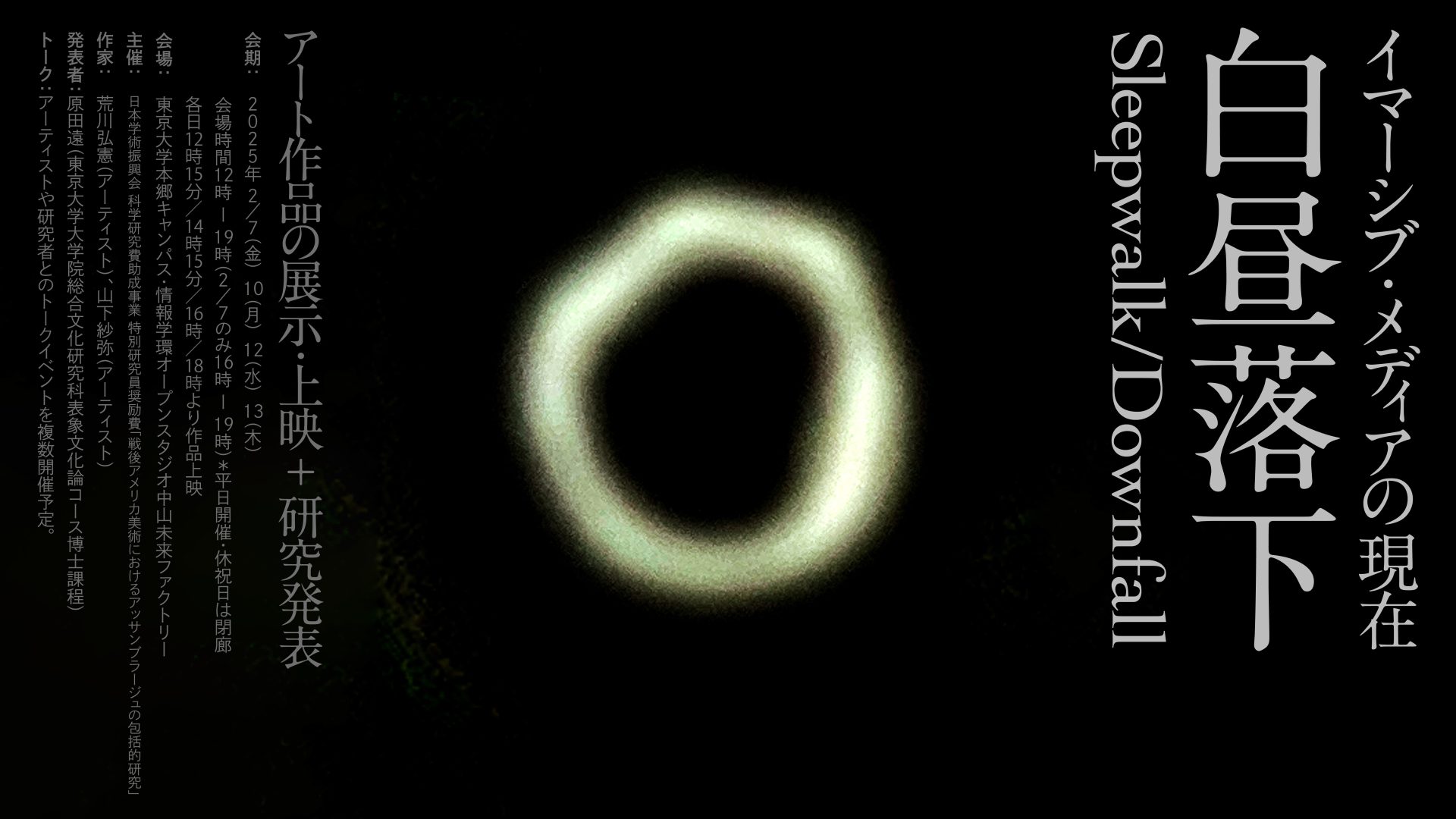

写真を交えて、会期中の展覧会会場について概観する。

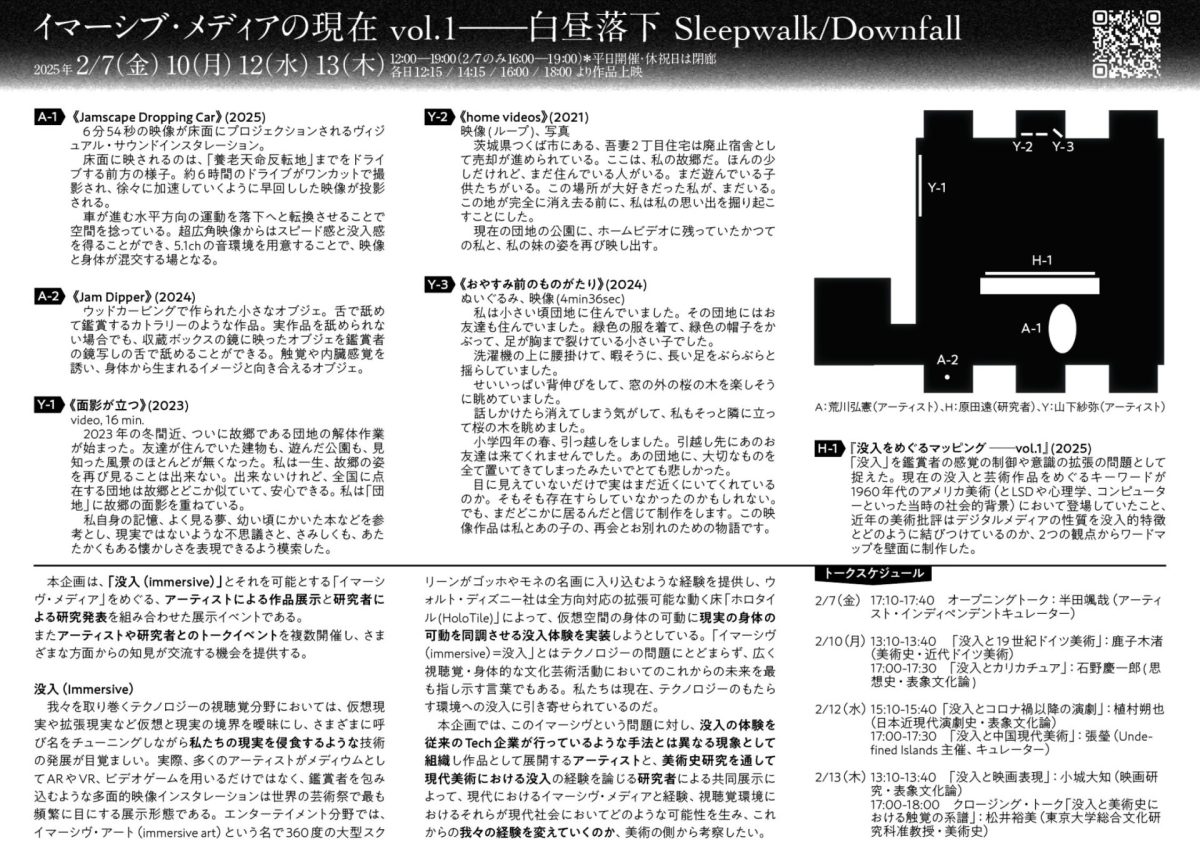

会期中に配布された会場マップ

オープンスタジオ中山未来ファクトリーの空間は中央のホワイトボードを境に2つの空間に分割される。入り口を進んで右(地図上では下)のスペースに荒川、入り口を進んで左(地図上では上)のスペースに山下の作品を配置した。原田のパネルは中央壁のホワイトボードに展示された。音の干渉のため、荒川の《Jamscape Dropping Car》と山下の《面影が立つ》、2作品は12:15、14:15、16:00、18:00の4回に時間を決めて上映を行った。

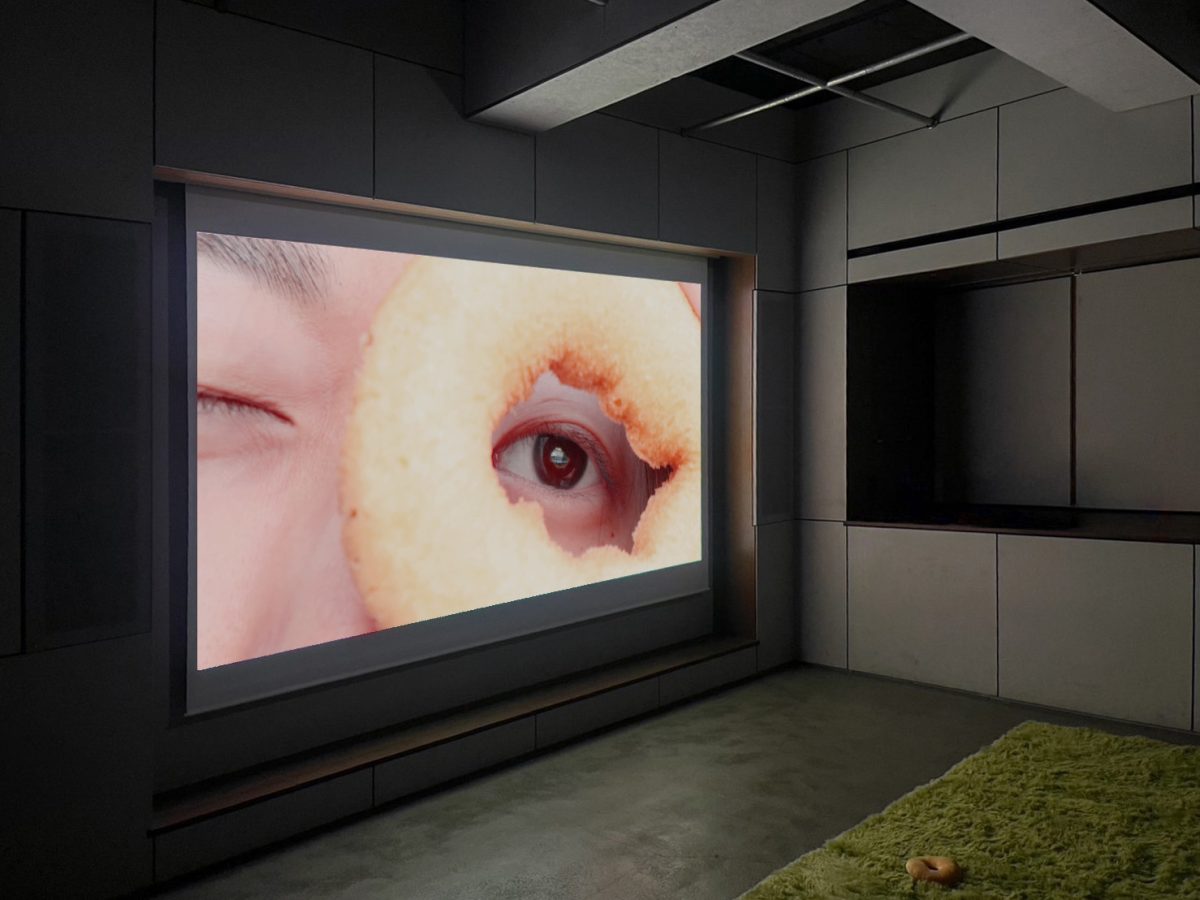

山下紗弥《面影が立つ》を上映する様子

山下の作品が上映された地図上左上のスクリーンの他に地図上右上のスペースにはもう一つプロジェクターとスクリーンがあり、ここで椅子と机を配置してトークを行なった。

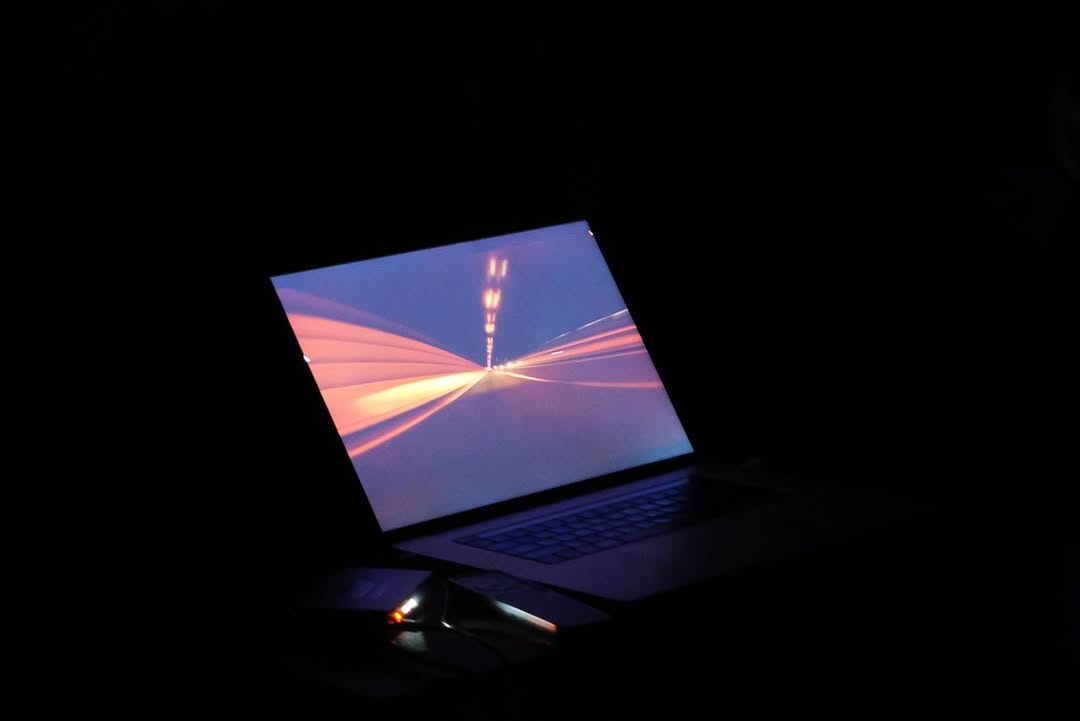

荒川弘憲《Jamscape Dropping Car》上映前の様子

中山未来ファクトリーの机と椅子は自由に動かすことができ、比較的自由に会場をレイアウトできた。窓付近にある引き戸を閉めることで、会場内を暗室にすることができ、作品上映は暗室の状態で行われた。

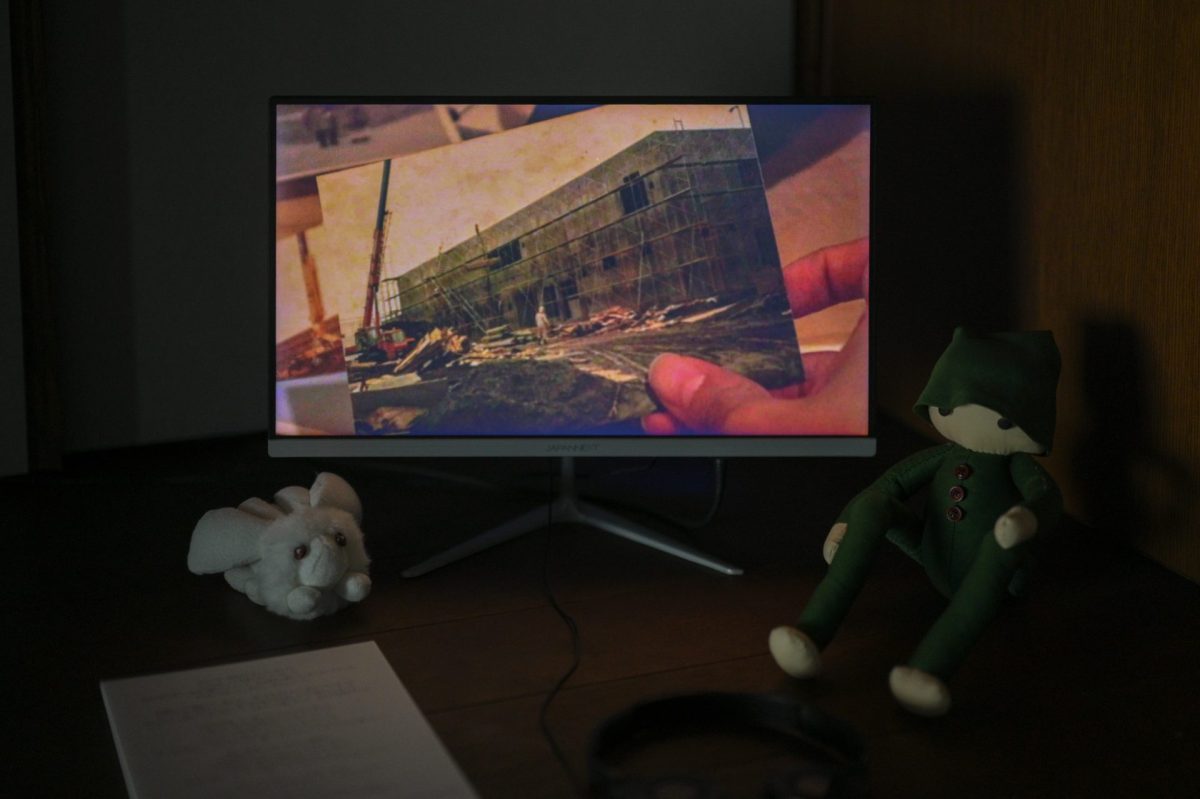

山下紗弥《おやすみ前のものがたり》(2024)

山下紗弥《home videos》(2021)

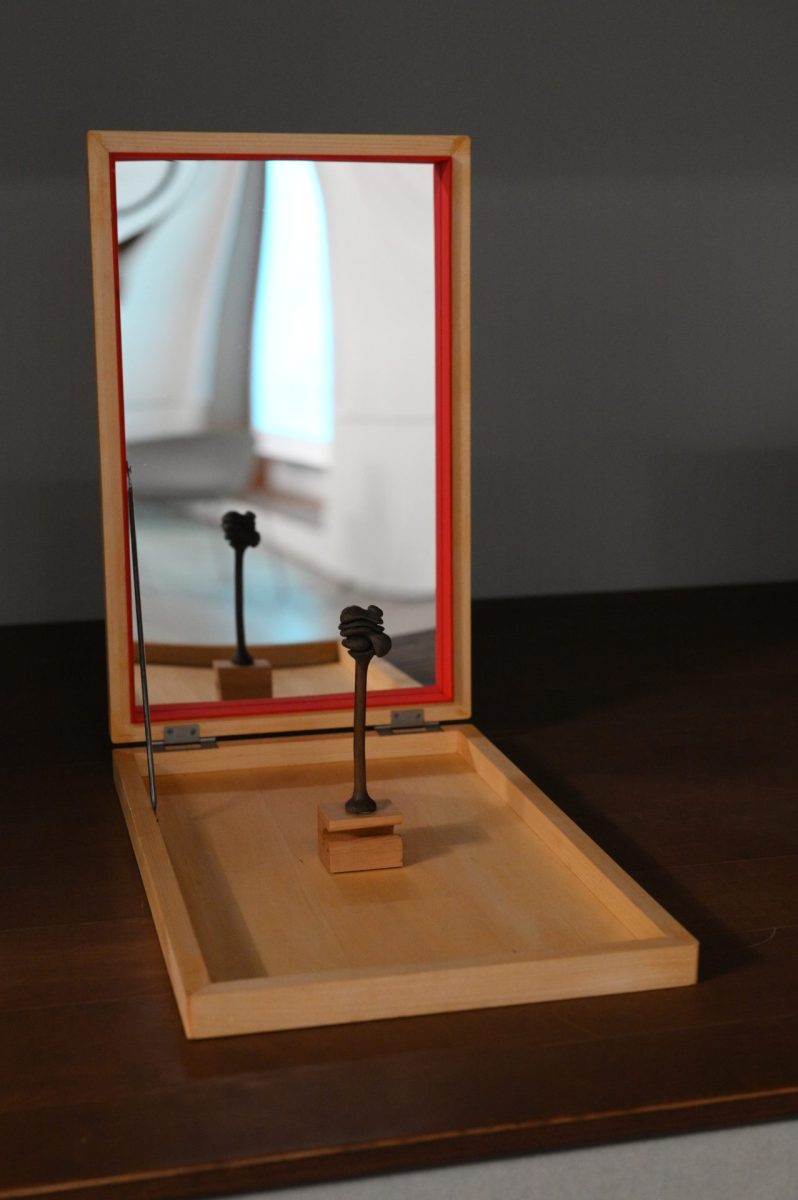

荒川弘憲《Jam Dipper》(2024)

荒川弘憲《Jamscape Dropping Car》(2025)

《Jamscape Dropping Car》は、6分54秒の映像が床面にプロジェクションされるヴィジュアル・サウンドインスタレーション。

床面に映されるのは、岐阜県養老市にある「養老天命反転地」までをドライブする前方の様子。その距離は436km。約6時間のドライブの様子がワンカットの長回しで撮影されている。この6時間を徐々に加速していくように早回しにし、5分ほどに縮めている映像が床面に投影される。

映像の終盤では養老天命反転地の中でアクションカメラを投げて撮影したカットが挿入される。上下左右を激しく回転しながら養老天命反転地を映し出し、鑑賞者に目眩を起こさせるかもしれない。長時間の落下から地面に衝突するような展開である。

この作品によって、立ちながら床を見つめる鑑賞者の身体内部の生理的・情動的感覚を喚起させることで知覚的空間を探っている。たとえば、車が進んでいく水平方向への運動を落下へと転換させることで空間を捻っている。177度の超広角映像からはスピード感と没入感を得ることができ、サウンドアーティストの安齋励應の協力のもと5.1chの立体的な音環境を用意することで、映像内部と身体内部が混交する場となる。

山下紗弥《面影が立つ》(2024)

故郷とは違う場所、現在住む団地「井野団地」で撮影したフィクションの映像作品。

ドーナツの置かれた芝生風のラグに座り、同じ場所にいるかのように鑑賞できる。

この作品の制作中、故郷の団地の取り壊し作業が始まった。

私はもう、故郷の姿をみることはできなくなった。

できないけれど、全国に未だ点在する団地は故郷とどこか似ていて、安心できる。

私は「団地」に故郷の面影をみる。

私自身の記憶、よく見る夢、幼い頃にかいた本などを参考とし、

現実ではないような不思議さと、さみしくも、あたたかくもある懐かしさを表現した。

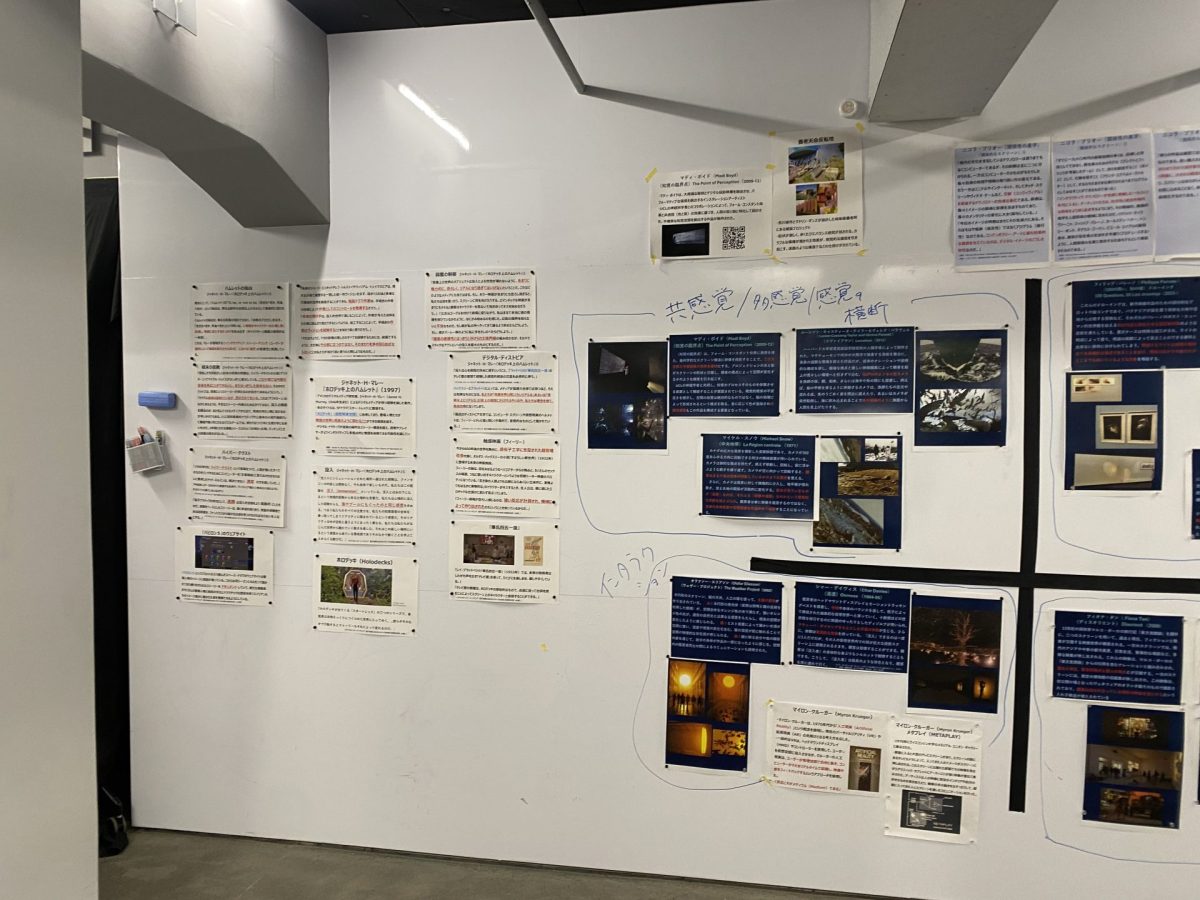

原田遠「没入をめぐるマッピング──vol.1」(2025)

① 戦後アメリカ美術に関する既存のリサーチをもとに、パネルを作成した。作品の事例としては、スタン・ヴァンダービークやUSCOを中心としたエクスパンデッド・シネマの実践、さらにはモントリオールで開催されたEXPO67のIMAXシネマを取り上げた。加えて、アメリカ西海岸を中心としたヒッピー・カルチャーやカウンターカルチャー、黎明期のコンピューター・カルチャーを背景にした「意識拡張」や「ワンネス」をめぐる運動と美術の結びつきについて解説するパネルも作成した。さらに、ハラルド・ゼーマンの「態度が形になるとき」展のテクストを引用しながら、当時の意識や経験のデザインの実験を、現在の「没入/イマーシブ」という概念として記述できるかを議論した。

② 初日の反省点として、専門である戦後アメリカ美術の個別のトピックに特化しすぎると、「イマーシブメディアの現在」というタイトルに興味を持って来場した方々の期待に十分応えられないことが明らかになった。そこで、2日目から急遽、1990年代以降のデジタルメディアの普及後に登場した現代美術の作品もパネルに組み入れることにした。(本来であれば、より精緻に行う必要があることは重々承知の上で)、「没入」をめぐる特性としてしばしば挙げられる4つの形式──「共感覚・感覚横断的構成」、「インタラクション」、「ハイパーテクスト的探求」、「歴史・個人史的物語への移入」──を選び、それぞれに該当する1990年代以降の代表的な作品を2〜3点ずつ紹介した。これにより、初日に作成した1960年代の「没入的」と記述される作品と比較できるようにし、時代間の相似点や差異について会場で考察できる展示を試みた。

トークイベントの記録

4日間の会期の中で、研究者やインディペンデント・キュレータを招き、トークイベント計7回を行った。各回について簡単な内容の要約を記し、最終日行われた松井裕美氏のトークについては一部を抜粋して掲載する。

・2月7日(金) 17:10~ 半田颯哉(アーティスト・インディペンデントキュレーター)

アーティスト兼インディペンデント・キュレーターである半田颯哉氏を招き、トークを行った。議論の中心となったのは、観客の没入的な経験を促す展覧会会場の設計についてである。具体的には、現実世界との接点を生み出す会場や作品の導入方法、映像作品の画角やスクリーンの形・配置に言及があった。さらには、現実から離れた馴染みのない世界へと観客を移入させる「閾の経験」などがテーマとなった。アーティストでありキュレーターでもある半田氏の視点から、これらの要素を反映した展覧会や作品の具体例が紹介され、さらに、彼が予定しているアジアン・カルチュラル・カウンシルの支援によるニューヨークでのリサーチ計画についても言及される形で議論が展開した。

・2月10日(月) 13:10~ 鹿子木渚(美術史・近代ドイツ美術)

東京大学人文社会系研究科美術史学修士課程の鹿子木渚を招き、トークを行った。19世紀に流行した、彎曲した壁面全体に精巧な風景画を描き、中央の観覧者に実景の中にいるような感覚をあたえる絵画装置であるパノラマを話題とし、パノラマが全てを描き切るのでなく不完全な部分をあえて用意し想像力の余地を残していたことに注目した内容だった。「崇高」にも話題が広がり、ジョン・マーティンの絵画など、鑑賞者が完全に把握できない絶対に大なるものによって喚起される絵画の世界が視認可能な世界を越えて続いているという想像力が、没入に繋がっていたのではないかという意見が述べられた。

・2月10日(月) 17:10~ 石野慶一郎(思想史・表象文化論)

東京大学表象文化論コース博士課程の石野慶一郎を招き、トークを行った。19世紀に活躍した風刺画家カラン・ダッシュについて、ドレフェス事件を取り扱った風刺画を取り上げ、親ドレフュス派、反ドレフュス派それぞれの雑誌に掲載されたカリカチュアがどのように自分たちの主張する真実を描いていたのか議論された。当時の大衆がイメージしていたステレオタイプや国を象徴していたキャラクターなどを利用することで、カリカチュアというメディアはどのようにナラティヴへと人々を「没入」させようとしていたのか、そのカラクリが紐解かれる形で議論が行われた。

・2月12日(水) 15:10~ 植村朔也(日本近現代演劇史・表象文化論)

東京大学表象文化論コース修士課程の植村朔也を招き、トークを行った。植村は劇場での上演を行うことができないコロナ禍の状況によって現れたオンライン演劇の可能性を再考してみせた。2020年以降、日本演劇界では電話やハガキ、マッサージでさえ演劇として経験されるという状況が増加した。身を寄せ集めることが不可能になってなお上演が望まれたコロナ禍では、演劇の本質とみなされやすい〈いま・ここ〉の一回性、身体が立ち会うというライブ性を欠くメディア横断的実践が、前衛というよりは外圧による不可避的実践として否応なく試みられ、かつそれでもなお「演劇」としていくらか自然に、そして一般に受容されたのである。そして植村は、コロナ禍以降の演劇実践における、その場にいることを抜きにした多様な経験を分節化するための、ライブ性に代わる語彙の一案として、「没入」の語を提起した。

・2月12日(水) 17:10~ 張瑩(Undefined Islands 无地址岛屿主催、キュレーター)

「Undefined Islands 无地址岛屿」主催のインディペンデント・キュレーター張瑩を招き、日中の通訳を介したトークを行った。張瑩は、中国のアーティストとして、曹澍(ツァオ・シュウ)と陸揚(ルー・ヤン)を挙げた。多面スクリーンやデジタル映像を使う2人の作家について紹介があった後、2人にテクノロジーと宗教との結びつきが強いことに興味を持った原田によって、日中の作家での技術と宗教観の関係をめぐる対比について質問があった。さらには、監視カメラが街中に置かれ常に映像記録という形で自らの身体が捉え続けられる現代生活、電車内やエレベーター内など映像広告が生活の至るところに配置され包囲されているような広告社会など、人間の生活が映像メディアに浸されたテクノロジー環境が、作品に与える影響についても議論が及んだ。

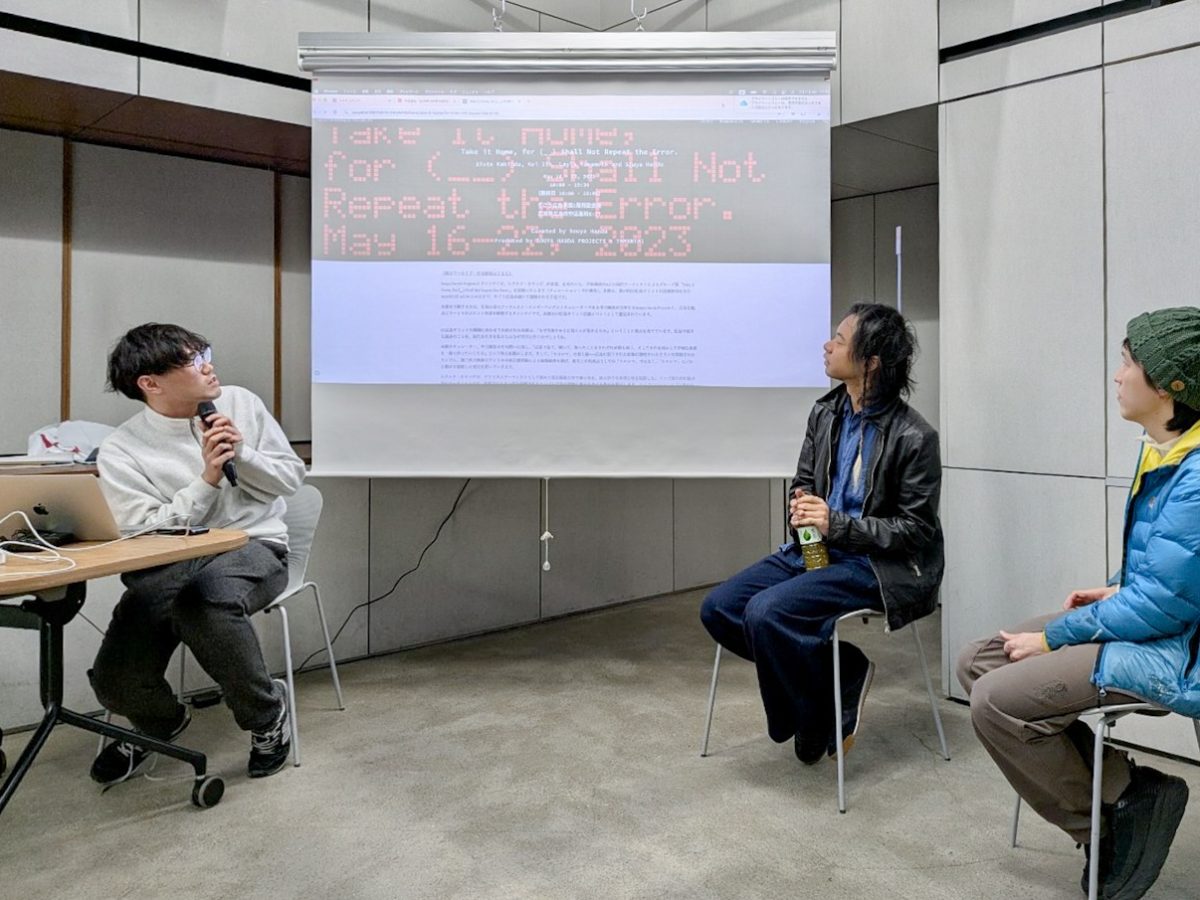

・2月13日(木) 13:10〜 小城大知(映画研究・表象文化論)

東京大学総合文化研究科表象文化論コース修士課程の小城大知を招きトークを行った。最初に映画で没入体験が生まれる条件について仮説的な整理があったが、小城にとって最も重要なのは、ゴダールの『映画史』のような作者の編集によって生まれるアーカイブに観客がアクセスし、編集された歴史に対峙するという経験だったのだろう。沖縄戦についてのシュミレーションゲームを作ろうとした女性を主人公としたクリス・マルケルの映画作品『レベル5』に話が及んだ。彼の映画は、(映画という編纂された)アーカイブへのアクセス行為をメタ的に考察するものであり、凄惨な記録をメディアは共有できるのか、そして個人がアーカイブを通して歴史に没入することは可能なのか、という問いを発している。アーカイブとの対峙の経験を没入と結びつけて議論が行われた。

松井裕美氏とのトークの記録

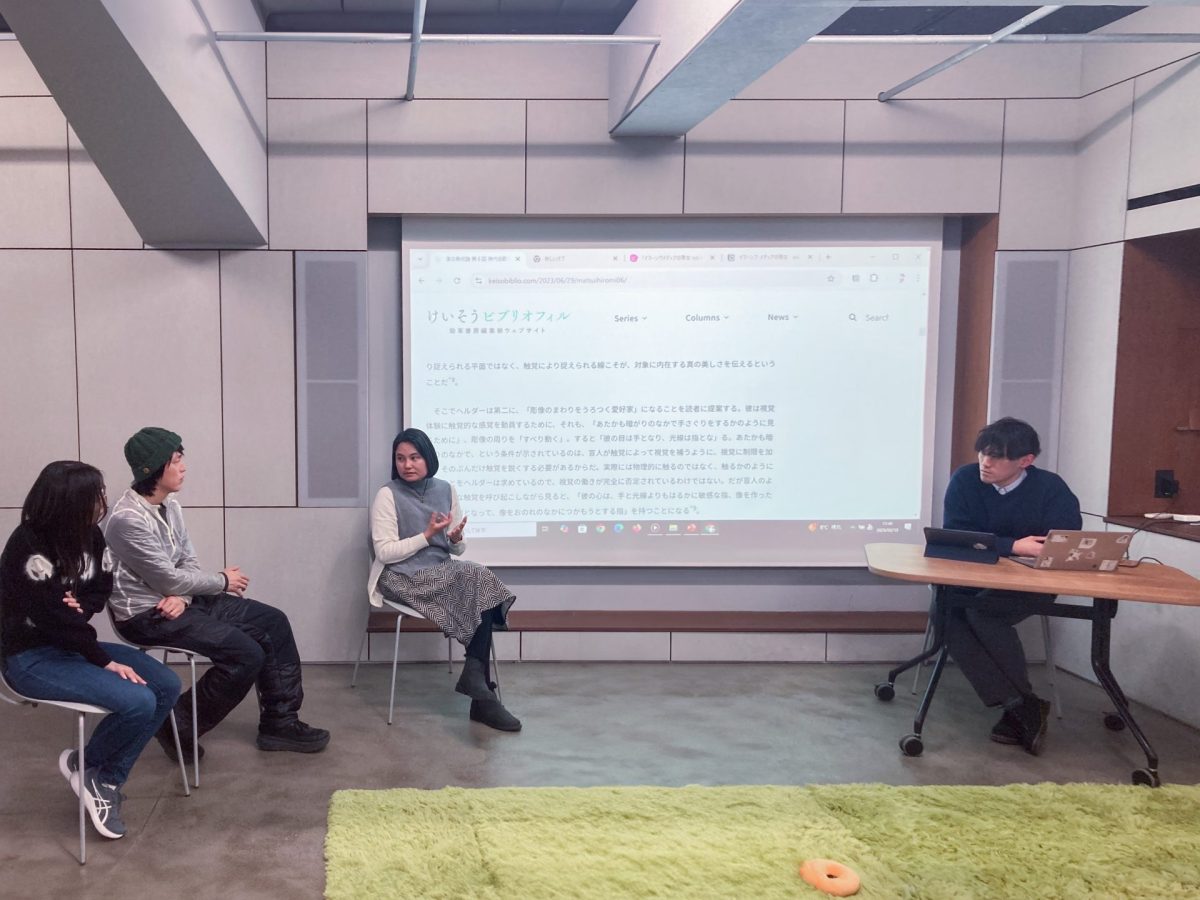

・2月13日(木) 17:00〜 松井裕美(東京大学総合文化研究科准教授・美術史)

東京大学総合文化研究科比較文学・比較文化コース准教授松井裕美氏を招きトークを行った。トーク内容を抜粋して掲載する。

美術史における主観的な経験

原田

「松井先生は現在『掌の美術論』という連載を、けいそうビブリオフィル勁草書房編集部ウェブサイトで連載し、触覚と没入を絡めたテーマについても言及されています。まずは松井先生から展覧会や作品の感想をお聞かせいただき、そのあと作家のお二人、そして僕も交えて、触覚や没入についてお話を進めていければと思います。」

松井

「私は比較文化研究室というところに所属しているのですが、“何かと何かを比較する”というよりは、むしろどちらかというと美術史を専門に研究しています。美術史という学問は、すごくオフィシャルな形では“イメージを見る”ということを客観的に行い、見た情報と文字化された情報との間にできるだけ齟齬がないようにする、そういう学問なんですね。 “客観的に”というのはどういうことかというと、できるだけ主観性が入らないようにするということを徹底し、そのことで歴史学の一分野であることを主張しようとするわけです。

しかし同時に、主観性っていったい何なのか、客観性って何なのかという問題は当然出てきます。私自身は可能な限り歴史学的な客観性を突き詰めようとして作品を研究してきましたが、実際に作品と向き合うと、主観的な体験としか言いようのないことも起こるわけです。そうした知覚をどうやって記述できるのかに興味を持ち始めました。

“主観性と客観性が曖昧になるところ”が一体どこにあるのかというと、やっぱり“見る”という行為には、単純に光学的に何かを写し取って見ているだけではなく、身体的な感覚も伴っているからなんです。作家も作品制作の段階で身体的な効果を狙うことがあるし、鑑賞者も自分の身体を使ってそれを確かめていくようなところがある。美術史が成立しはじめた19世紀の末から20世紀初頭にかけては、生理学や美学、あるいは作家自身が書いた理論的なテキストなどが混じり合っていた時代でした。当時の美術史家は触覚をとても重視しながら作品を記述していたんですね。私はそのあたりの歴史を単に明らかにしたいわけではなく、それを一つの言い訳にしながら、自分自身が触覚とどういうふうに向き合えるかを探っていきたい、というのがこの連載の狙いでした。『掌の美術論』は、インターネット上での掲載ということもあって、学術論文とは少し違う場として位置づけているんです。美術史家としての仕事の裏側で私自身が感じていることを書きたいと思って始めたのですが、それを作家さんたちが読んでくださり、今回に限らずいろいろなお声がけをいただけるのはとても嬉しいですね。

連載の中では、 “こんなに簡単に入り込んじゃっていいのかな”という戸惑いや、“入り込まされるのが嫌だ”という抵抗感など、“没入”に対して生まれる揺れ動く気持ちを取り上げてきました。単純に没入するだけでなく、何が没入を阻むのか、また没入が阻まれることによって何が生まれるのか、という部分に関心があります。今回の展示を拝見した際にも、そういった観点で拝見させていただきました。

お二人の作品は対照的なところがあって、まず荒川さんの作品では、遠近法を強烈に使って、画面の奥へ進んでいくようなスピード感で見る人を吸い込んでいく映像体験になっています。轟音とともに空間へ連れ込まれる感覚があり、見る者は動けなくなるような、身体の動きを奪われるような体験をする。そういう、分かりやすく没入を誘うタイプですね。

一方、山下さんの作品は、そうした一点透視のような線遠近法に沿って奥へ吸い込むということをむしろ阻むような仕組みになっていて、常に手前に障害物があったり、強いクローズアップがあったりする。19世紀末~20世紀の絵画がよく使う“切断”や“クローズアップ”の造形言語が使われていて、“その向こうには何があるんだろう?”とか、“周りはどうなっているんだろう?”とか、あるいはそれを見ている観客の意識の中に、どういう風景が広がっているんだろう?と想像させる。障害物を間に挟むタイプの“没入”を狙っているように見えました。スクリーンを前面に置いて、その手前・向こうといったレイヤーを見せるという点が、まさに対照的で面白かったですね。

荒川さんの作品は、見ているうちにスピード感が分からなくなってくる。進んでいるのか戻っているのかよく分からなくなっていって、最後のほうでスピードが加速すると同時に音が消える瞬間がある。そこで映像が一点にすぼまるような遠近的な奥行きがふっと消えて、むしろ光の美しい抽象的な平面としてのメディウムが前面に出てきて、“あ、もうここはどこだ?”という感じになる。そこが魅力的だと思いました。そこで終わらず、森のシーンに切り替わるのはなぜなんだろう?というのが気になりました。

山下さんの作品は、例えばドーナツを通して向こうを見たり、窓やベランダを通して外を見たりといったシーンがありましたが、中継地点となるような階段などは映していなかったですよね。そこがなんで省略されているのか、“内と外”がすごくはっきりしているのに、その接続部分はどうしてあえて見せないのかが気になりました。最後に花をブチッとちぎるシーンで終わったかと思ったら、暗転後、また室内に戻ってくる。そこは何故なんだろう、と。

もしよければ、まず荒川さんから森のシーンを最後に入れた理由、音を消して平面的なイメージだけが残った段階から、再び風景へ回帰させた理由などを伺いたいですね。どうしてそこで終わらずに、あの木のシーンへ展開したのかを教えてほしいです。」

身体が勝手に感じてしまうような感覚

荒川

「作品では、養老天命反転地が最終的な目的地です。そこに落下し墜落するようなストーリーのイメージを持っていました。それを実現したのが、あの最後の森のシーンです。あの森のシーンは、GoProを放り投げて転がっていく映像を投影しています。千葉から岐阜の養老天命反転地まで7、8時間ほど連続で運転した映像を、重力加速度に合わせて早回しにした約6分のシーンの後で、養老天命反転地に“墜落”していくという構成になっています。

ちなみに養老天命反転地は、アーティストの荒川修作が「複数の地平線」というコンセプトのもとで作られた空間です。僕たちは普通、地平線は一つだけだと思いがちですが、宇宙やVRのような知覚世界では、必ずしも一つであるとは限らないかもしれない。そうした空間の可能性を、現実世界に“異物”的な形で作り出した場所なんですね。僕の映像作品も、進行方向を90度回転させることで“もう一つの地平線”を生み出しているところがあって、そこが養老天命反転地ともつながっているというわけです。」

原田

「荒川さんは、この映像作品のほかに“舐める”という作品も出されていますよね。先ほど松井先生のお話では、遠近法を使った視覚中心の没入について触れられていましたが、荒川さんはそれだけじゃなく、いわゆる“光学的”に回収されないような感覚にも関心があるのと思います。先ほど松井先生がおっしゃっていた、情動的ともいえるような客観的な言語や単一の知覚器官に回収されない感覚とも通じる部分があるように感じます。」

荒川

「そうですね。僕は“映像で内臓感覚を喚起する”ということを目指して作品を作ってきました。展示している映像の場合、自分の身体は止まっているのに、スクリーンの中が動いてしまうことで、「動いていないはずなのに動いている」と感じられる瞬間があると思うんです。僕はそうした、“身体の内側が生み出す世界”とでも呼ぶべき感覚を“内臓感覚”と呼んでいます。

“舐める”作品は《Jam Dipper》と呼んでいます。これは口に含んで舐めながら鑑賞するものなんですが、たとえば鏡に映った舌で鏡越しにこれを舐めれるように展示しています。たとえば鏡越しに同じパイプを持っている手があって、そちらの手の方に熱さを感じているような気がしてくる──そんな錯覚を起こす作品なんです。そういうのも、まさに自分の身体が内側から作り出している感覚に気づかせる試みで、今回の展示でも、そういった見せ方を取り入れています。」

松井

「内臓感覚にこだわるならば、プリンツの『はらわたが煮えくりかえる』などの文献が思い浮かびました。轟音とともに吸い込まれるかのような体験と、音がスッと消えて集中して見られる静かな時間とでは、荒川さん自身はどちらがお好きなんでしょうか? あれは意図的に音を止めているんですか?」

荒川

「そうなんですよね。正直、どちらが好きかはあまり考えたことがありませんでした。ただ音を止めている理由は、まずメディアの批評性というか、“これはあくまでもスクリーンである”ということを見せたいという狙いがあったんです。ずっと爆音に包まれていると、その中で生み出される“身体がつくる世界”みたいなものに自分ごと入り込んでしまいますよね。それを一旦相対化するようなシーンを入れたかったんです。電車が突然停止して身体がつんのめってしまうように、音が消えることで自分がこれまで入り込んでいたものを外部化しようとしています。」

原田

「荒川さんの基本的には車を運転する水平方向への“横の動き”を撮影しています。車を運転している“横の動き”が早回しされているわけですが、それをスクリーンを床に投影することで、横の移動が垂直の落下運動のように感じられる“ずれ”から生じる不思議な感覚が、シンプルな仕組みで“ずらす”ことで別の身体感覚を軽やかに生み出しているところが、荒川さんの作品にとって基本的な部分だと思うのですが、どこか没入から冷めた身体の契機を生み出すことにも意識的であるのが興味深いです。」

松井

「私は轟音とともに映像を見ていると、もう自分ではコントロールできずに、与えられる情報に閉じ込められてしまう感覚があるんですよね。“ここを見なさい、スピード感を感じなさい”と強制されているような。だからこそ、その音が消えたときに感じる解放感が大きくて、“この静けさが欲しくて、あの助走があったのかな”と思ったりもするんです。個人的には音がなくなる時間が一番好きでした。」

荒川

「僕自身、“能動的に見ようとして生まれる感覚”とは別に、こちらの意思とは関係なく、身体が勝手に感じてしまうような感覚──いわゆる“心の指”みたいなイメージに興味があって、それを可視化したいというのもあります。『掌の美術論』にも出てくる彫刻家のヒルデブラントが言うように、デッサンの線を“心の指”でなぞることで触覚的に鑑賞する感覚ってありますよね。それってある種の没入の強制にもなり得るんですが、普段はあまり意識しない身体感覚を改めて引き出すところに面白さを感じています。」

松井

「たしかに、能動的に見るのに疲れてしまったとき、むしろそういった強制的な“没入”のほうが心地よい場合もあるかもしれないですね。ヒルデブラントは19世紀後半に活躍した彫刻家なのですが、彼が書いた理論書は、自身の芸術を周囲に理解してもらうための言い訳という見方もある一方で、“彫刻作品をどう鑑賞するか”という非常に重要な理論になっていて、その後の美術史家にも多大な影響を与えました。

とりわけ、絵画は色によって形を描き出しますが、彫刻は“線”によって形を伝える。線は手で触れるものという感覚に直結するので、いわゆる“心の指”で触って形を把握する、という鑑賞法につながるんですね。これは私たちから見るとすごく主観的なようでいて、当時の彼らにとっては“客観的に客体を把握する一つの方法”だったわけです。新古典主義的な考え方を背景に、そういう触覚的な観点を重んじる美学者も多くいました。

ただ、一方でテクノロジーが発達してくると、全体を取り囲むような環境や多面的な情報を与えることでリアリティや没入感を得ようとする方向性も出てきますよね。そこはまったく違うアプローチだと思います。けれども、デジタル技術を使った作品のなかにも、あえて“昔のように頑張らないと感覚を得られない”作品を参照したり、引用したりするアーティストもいて、メディアの特性を越えたさまざまなタイプの没入が存在していると感じます。

例えば、ハルーン・ファロッキという映画監督(作家)が『イマージョン』という作品を撮っています。そこでは、昔のビデオゲーム──インベーダーゲームのような画素数の荒いものから、どんどんCGの先端技術へとたどっていく中で、“昔はこんなゲームでも没入できたけど、今はここまで作り込まないと没入できない”というように、時代ごとに違う没入の可能性を提示しているんです。」

現実、夢、過去の記憶

松井

「一方、山下さんのほうは“どうやって自分の内的な記憶に鑑賞者を引き込むか”というタイプの作品に思えます。20世紀以降の前衛的な視覚言語──たとえば、大きくクローズアップしたり、手前に大きいものを配したりする構図の工夫──そういった手法を使いつつ、記憶を見せていく。それが面白かったです。

先ほどもお話にありましたが、階段の場面を入れないことで、内と外の間をほとんど省略してしまうやり方には、どういう狙いがあるんでしょうか?」

山下

「もともとこの作品には“現実、夢、過去の記憶”という三つの世界を表現したい、というイメージがありました。私はそれぞれを曖昧にしつつも、何かと何かの“接地面”は見せたいんです。だから、手を使って何かを触る場面や、瞳に景色が映る瞬間、足が床に接地しているシーンなどをはさみました。

ドーナツは私にとって“異世界への入り口”の象徴で、覗き込むことで別の世界が見え、いつの間にか自分がそちらに移動している──そういった装置として機能しています。窓枠やベランダも同じ役割ですね。最初は階段やベランダを出入りする描写をもっと長く入れていたんですけど、理屈っぽくなってしまうし、感覚的に掴んでほしいことが伝わりにくい気がして、今の尺まで詰めました。私としては一枚の壁を越えて別の世界に行く、というイメージで見せています。」

松井

「なるほど。団地という、すごく現実味のある空間が舞台になっているのに、むしろ外側がファンタジックな世界として描かれているところが面白かったですね。普通は室内のほうが夢っぽく、外に出れば現実に引き戻される、というイメージになりそうですけど。

芝生の色なんかもずいぶん鮮やかで、“こんなに緑の団地あるの?”と思うほどでしたよね。」

山下

「あれは編集でかなり彩度を上げています。現実を少し理想化して、ファンタジーと重ねたかった意図がありました。」

松井

「あとは、最後に花を“ブチッ”と摘み取るシーンがあって、ああいう“ちょっとした暴力性”が入るところが私にはすごく印象的でした。あの花を摘むところで終わってもシュールで面白いかも、と思ったんですが、摘み取ることで内と外が急に断絶されるような感じがあります。」

原田

「“夢の中の世界”というキーワードが出てきましたけど、今回のテーマの“没入”というのも、たとえば現実をそっくり再現した世界に入り込む場合もあれば、もっと“夢”や“ファンタジー”的に加工された世界に入り込む場合もありますよね。そこで気になるのが、昔の美術はどういう“没入”を目指してきたのだろう? という点です。

たとえばクールベについて書かれた文章では、絵画の“マテリアル”がものすごく重要だと述べられていました。それが単に現実の再現を高めるというだけではなく、時に“回収されない要素”を生むことがある。今はテクノロジーによって、嗅覚や音など幅広い感覚要素を活かしたインスタレーションが増えてきて、いろんな分野のアーティストが新しい没入体験を領土取りするように追求している印象があります。でも、もっと昔から色んな試みがあったはずですよね。たとえば先ほど述べた印象派の切り取り方ひとつをとっても、これまでの絵画とは異なる感覚や経験を与える工夫があったはずです。“再現”に終わらない没入の仕方は、近代以降の美術でどのように辿れるのでしょうか、いかがでしょうか?」

新しい現実提示

松井

「そうですね。たとえば『未完成の美学』と言われるものは、あえて全部を描ききらずに、見る人に想像させることで“没入”を誘うという、ある意味“通好み”の手法だと思います。もちろん、細密描写をすればするほどリアリティが出て没入しやすい、という考え方は古くからあって、ヤン・ファン・エイクのように15世紀フランドルの画家が遠近法を画面の中でうまく崩すなどして、手前と奥を往還するような鑑賞体験を作ってきた例もある。それはなぜかといえば、絵がその時々で宗教的な典礼に使われたり、教会に飾られて遠くから見られたり、いろいろな機能を担うからですね。近くで見る・遠くで見る、それぞれの距離からの見え方を画家は計算したわけです。

18世紀のフランス絵画になると、タッチをあえて残しておくことで“この先は見る人が想像してね”という余白を作り、ファンタジーや没入を誘う手法が盛んになってきます。それが可能になったのは、コレクターと画家の間に深い信頼関係があったからで、“こういう大胆な表現を試したけど、ちゃんと没入できる?”といったやりとりが成立していた。フランソワ・ブーシェやフラゴナールがそうですね。フラゴナールは特にその傾向が強く、しかも、彼らのコレクターの多くは自分でもアマチュアとして絵を描く人だったりしたんです。だから“見る側も作家”という関係があって、かなり親密なやりとりの中で、どんどん自由な表現が生まれていく。

19世紀になると、それがさらに拡大していって、ドラクロワやクールベのように観衆との信頼関係がなくても大胆な表現に挑戦する画家が現れたり、イギリスのターナーのように、画面にベタッと塗った色の層から風景を立ち上げるような指導を美術学校でやってみたり。つまり、パレットに乗った色を見ているだけで風景が立ち上がってくるというような体験を作り手自身がしていて、それをどこまで共有できるか、という挑戦が行われたんです。こうした試みを批評家が解説しながら盛り上げていくことで、ますます大胆な没入の可能性が広がっていった、と言えます。」

原田

「いわゆる“没入”というのは、なにか現実のように感じられるものがあり、自分がそこに入り込んでいく、というイメージが強いと思いますが、それ以外にも、すべての情報を与えないことで想像力を喚起する没入もあるわけですね。ボードレールが言っていたような“翻訳”という考え方が重要になってくる。」

松井

「そうです。観客自身が“翻訳”して初めて見えてくる世界観がある。だから、アカデミックなテクニックで情報を最大限詰め込むタイプのリアリティの提示と、翻訳や想像力を要求するタイプとが、だんだん相容れない境界を生んでいくわけですね。」

原田

「僕は特に後者のほうに惹かれていて。VR的にいかに現実を再現するか、という方向とは別に、もっと現実には還元されない没入に興味があります。そこでお聞きしたいのが、松井先生は20世紀の美術史、特にキュビスムを専門になさっていると思うんですが、コラージュのように実物の物質を貼り付け、視覚以外の別の感覚を刺激するような手法がありますよね。あれは“視覚的再現”から離れていくプロセスの中で、どのように理論づけられ、あるいは連続性の中で捉えられるものなのでしょうか。」

松井

「もちろん繋がっていると思います。キュビスムの芸術家たちは、まず“新しい現実提示”の方法を模索する中で、新聞紙や壁紙など本物の素材を貼り付けはじめたんですね。特に面白いのは、ピカソやブラックが“楽譜”を貼っている例です。楽譜が読める人にとっては、その紙を見た瞬間に音が頭の中で再生される。でも読めないと何も起こらない。つまり、受け手にある種の“翻訳”を要求しながら五感を刺激しているわけです。

それは直接“触って感じる”だけではなく、解釈や翻訳を経由して感覚を呼び起こすというタイプの没入ですよね。“この障害を乗り越えてでも楽しんでくれるかな?”という謎かけがあって、それを理解できる粋なコレクターが“面白い、もっとやってくれ”と応える──そういうハイコンテクストなカルチャーでした。もともとサロンで大勢が鑑賞するようには作られていなかったんです。

ただ、その後のポストメディウム時代に入っても、芸術家たちはさまざまな素材・メディアを使いながら、過去の実験的な現実提示をある種の“コンベンション”として引き継いでいるんです。ロザリンド・クラウスが論じるように、メディアが何であれ、そういった複層的な体験をうまく再生産している例は多い。私も、山下さんの作品にそういうものを感じました。」

原田

「今は“イマーシブシアター”や“イマーシブアート”が商業的なキーワードになっていますよね。そこでは“観客が参加している“、“インタラクションしている”といった表面的な部分だけで“没入”とされてしまう。しかし、その背景にはもっと多様なアプローチや歴史的な文脈があるわけで、そこを掘り起こして作品に生かしている例を知りたいと思っています。今回は松井先生にお越しいただいて、過去の事例などを一緒に考えられたのが本当にありがたかったです。」

終わりに

もちろん今回の企画がとても良いものだった・完璧なものだったとは全く考えていない。美術史の研究と美術作品の制作実践とが上手く結びつくようなフォーマットを作りたいと考えていたが、その結びつきをどのように来場者にも伝わるように説明できるのか、展示会場で来場者の反応をみて、展示内容や提示の仕方を試行錯誤していくような側面もあった。また並置されるリサーチのテクストが、作品の鑑賞の幅を狭めてしまうのではないかという葛藤もあった。「没入」というテーマについても掘り下げはまだまだ不十分で、今回の展示でより一層幅広く人を巻き込んだ学際的な研究の必要を思い知った。

この記事が、東京大学内で展覧会をインディペンデントに開催しようと考えている人、あるいは研究と作品制作の現場の結びつきに関心があるような研究者やアーティストにとって、この記録が何かしらの益があれば幸いである。今回会場となった情報学環オープンスタジオ中山未来ファクトリーでも、毎年「東京大学 制作展」という形で、情報・メディアアート分野を専門とする教員達の監修のもと、学際情報学府の学生を中心に授業の一環として作品制作と展覧会開催が行われ、多くの来場者を迎えている。情報学環・学際情報学府のいくつかの研究室には、美術系の大学を卒業して作品制作を行う学生も多く所属し、同時期には筧研究室主催の成果展「xlab Showcase 2025」が工学部2号館で開催されていた。東大構内で学生が自由に使うことのできるスペースは限られているけれど、もっと気軽に展示のイベントがあっても(院生でなくても学部生でも、授業や研究室の枠組みと関係なくても)楽しいとは思う。

トークも自分にとっては、一期一会の場であった。同じ表象文化論コースの人であっても留学、他大学への進学、就職とそれぞれの進路を控え、4月になれば、今回のように同じ場に揃うことは難しく、2度とないだろう。快く登壇に応じていただいた登壇者の方々には感謝を伝えたい。

企画終了後、東京藝術大学取手キャンパスを訪れた。噂には聞いていたがヤギがいた。大学の空間の隙間に普段とは異なる空間を立ち上げてみようという遊び心という意味では今回の展示と似ていたのか似ていないのかは分からない。取手という空間を訪れてみて、単に総合大学と美術大学という違いではなく異なる空間で過ごした時間の層は異なる感覚を生むのかもしれないと感じた。異なる時間の積み重ねのかさなりや交差が、研究や美術作品をより広い社会に開いていくきっかけとなれば良いと思った。

この企画に関わった全ての方々に最大限の感謝を最後に申し上げる。

註

-

[1]

クレア・ビショップ「情報オーバーロード」青木識至/原田遠訳『Jodo Journal 5』、2024年。

-

[2]

大岩雄典「インスタレーションの異質な空間の空間化:プロセス化可能性とリテラルネス」『LOOP 映像メディア学』vol.11, 左右社, 2021など。

-

[3]

Clair Bishop, Installation Art: A Critical History, Tate Publishing, 2005

-

[4]

Graham Coulter-Smith, Deconstructing Installation Art: Fine Art and Media Art, 1986–2006, CASIAD: Southampton, 2006. https://web.archive.org/web/20180430124414/http://www.installationart.net/index.html にて2025年2月28日に最終閲覧。

-

[5]

ジャネット・H・マレー『デジタル・ストーリーテリング 電脳空間におけるナラティヴの未来形』有馬哲夫訳、国文社、2000年。

-

[6]

レフ・マノヴィッチ『ニュー・メディアの言語』堀潤之訳、みすず書房、2013年。

-

[7]

Fluid Screens, Expanded Cinema, edited by Janine Marchessault, Susan Lord, Toronto: University of Toronto Press, 2007や、Gloria Sutton, The Experience Machine: Stan VanDerBeek’s Movie-Drome and Expanded Cinema, Massachusetts:The MIT Press, 2015など。

-

[8]

Immersion. The Origins: 1949-1969.(https://www.mcba.ch/en/exhibition-guide-immersion-the-origins-1949-1969/)最終閲覧日2025年2月28日。

-

[9]

Jonas Mekas, Movie Journal: The Rise of a New American Cinema, 1959-1971, New York: Macmillan, 1972.

-

[10]

Gene Youngblood, Expanded Cinema, New York: E.P. Dutton & Co., 1970.

-

[11]

Claes Oldenrburg, Store Days: Documents from The Store (1961) and Ray Gun Theater (1962), New York: Something Else Press, 1967.

-

[12]

Willoughby Sharp, “Luminism and Kineticism”, Minimal Art: A Critical Anthology, edited by Gregory Battcock, New York: E.P. Dutton, 1968, p.330, 344.

-

[13]

(精度の高い調査ではないが)簡単に、Google Books Ngram Viewerでimmersiveという言葉を検索してみると1990年を境に大幅に使用が増加している。

-

[14]

この展覧会の発想のきっかけの一つに、2023年にWhite Houseで、涌井智仁キュレーション、土井樹・仲山ひふみコキュレーションのもと行われた展覧会「モノラルズ」があったことを付記しておく。単⼀のマイクで録⾳された⾳、もしくは単⼀のスピーカーから再⽣された⾳を指す「モノラル」の方式で録音/再生される音の作品のみで構成された稀有な展覧会だった。展覧会のために書かれた仲山のテクスト「モノラル、サブオブジェクティヴ・フィクションズ」(https://7768697465686f757365.com/portfolio/hifumi-nakayama/)では、展覧会の主題であるモノラルに対し、左右の音量を調整することで聴く人に仮想の空間を喚起するステレオの方法が対比され、後者に「パノラマと同様の幻想的な」「イマーシブ」な性格が与えられる。しかし、論の後半では、モノラルにも「ステレオがもたらす幻想とはまた別の「虚構性」を折り返している。その折り返しと「虚構性」の複線化が、仮想的な身体の体験と結びつけて捉えられる「没入」を、多角的に捉えようと考えるきっかけになった。

Information

イマーシブ・メディアの現在 vol.1━━白昼落下 Sleepwalk/Downfall

【会期】2025年2月7日(金)、2月10日(月)、2月12日(水)、2月13日(木)

開場時間/ 12:00 – 19:00 (2月7日のみ16:00-19:00)

各日12:15、14:15、16:00、18:00より作品上映

【会場】東京大学情報学環オープンスタジオ 中山未来ファクトリー(東京大学 本郷キャンパス 情報学環本館地下1階)

【企画・出展】

荒川弘憲

東京藝術大学大学院美術研究科先端芸術表現専攻博士後期課程。内臓感覚とメディア環境の交点を探求するアーティスト。映像や彫刻などの手法を用いて、呼吸や重力などの内的な身体感覚を媒介に生態を再考する作品を制作する。観る者の身体が生み出す情報との対話を促し、別様の現実のアレンジメントを行う。https://wondrousjam.arakawakoken.work/Home

原田遠

東京大学大学院人文社会系研究科美術史学専修修士課程修了。現在、東京大学大学院総合文化研究科表象文化論コース博士課程。専門はハプニングやエクスパンデット・シネマといった戦後アメリカ美術におけるメディア越境的表現について。

山下紗弥

東京藝術大学美術学部先端芸術専攻修士1年。幼少期を過ごした故郷である茨城県の「吾妻住宅」をはじめ、「団地」と呼ばれる集合住宅に関心を持つ。現在も団地に住み、映像を中心に制作を行なっている。

【登壇者(トークセッション)】

半田颯哉(アーティスト・インディペンデントキュレーター)

鹿子木渚(東京大学大学院人文社会系研究科美術史学専攻修士課程)

石野慶一郎(東京大学大学院総合文化研究科表象文化論コース博士課程)

植村朔也(東京大学大学院総合文化研究科表象文化論コース修士課程)

張瑩(Undefined Islands 无地址岛屿主催・キュレーター)

小城大知(東京大学大学院総合文化研究科表象文化論コース修士課程)

【中国語通訳】

張子俐玥(東京大学大学院総合文化研究科表象文化論コース修士課程)

【クローズトーク・ゲスト】

松井裕美(東京大学大学院総合文化研究科比較文学比較文化コース准教授)

【リンク】

東京大学情報学環オープンスタジオ/中山未来ファクトリーアーカイブ記事