p.2はじめに

本論は、アメリカの写真家ウォーカー・エヴァンズ(Walker Evans, 1903-75年)がフランス滞在中(1926年4月-27年5月)にフランス語で執筆したテキストから、外国語についての思考を検証し、母国を離れ、異なる言語環境におかれた経験が、写真家としての思考の枠組みと実践へ与えた効果を分析するものである。マリア・モリス・ハンバーグによる先行研究では、エヴァンズが留学中にフランス文学からの影響を受けていた点が繰り返し述べられてきたが、その内実は十分に明かされていないという現状がある[1]。本論では、エヴァンズが経験した外国語修得の困難や翻訳の問題と、その体験が写真家としての実践にとってどのような形で引き継がれたのかを、メトロポリタン美術館ウォーカー・エヴァンズ・アーカイヴの資料調査結果をもとに明らかにする。

エヴァンズは、1930年代の大恐慌期、ルーズベルト政権下に設立された農業保障局(Farm Security Administration、以下FSA、1935-44年)で活躍した写真家として知られている。経済学者ロイ・ストライカーが率いるFSAは、恐慌に影響を受けた農家を、作業の集団化などによって救済する組織であった。その左派的な政策を国内の有権者に対して正当化するために、農民の困窮を写真イメージによって市民に伝える役割の一端をエヴァンズが担うことになった。表現の様式は等閑視され、国家が発信する明確なメッセージを国民に伝えるという業務のなかで強いられた制作は、純粋な記録を目指すエヴァンズにとって受け入れ難いものであった[2]。この時期に培われた、対象を客観的な描写で記録するエヴァンズの方法は、のちに「ドキュメンタリー・スタイル」と呼ばれ、1936年にはニューヨーク近代美術館で写真家として初めて個展「アメリカン・フォトグラフス(American Photographs)」が開催されるなど、生前から一定の評価を得ることになる。

本論の主題である写真作品と文学の関係については、アンヌ・ベルトランが指摘している通り、エヴァンズは写真家であると同時に文筆家・編集者としての側面を併せ持っていたことが知られている[3]。エヴァンズはアメリカの詩人ハート・クレーンとの共著『橋(The Bridge)』(1930年)や、アメリカの初期シュルレアリスム作家とみなされているジェイムズ・エイジーとの共著『名高い人々をいざ讃えん(Let us now praise famous men)』(1941年)など、写真イメージとテキストを混合させる作品制作に関心を寄せていた[4]。

広告会社に勤務する父親のもと、シカゴ郊外の比較的裕福な家庭に生まれたエヴァンズは、幼少期から文学に親しむ環境にあった。ウィリアムズ大学中退後、ニューヨーク公共図書館地p.3図専門室でのポストを得て、同室で働いていたイエール大学生の詩人、リンドレー・ウィリアムズ・ハブルと交流し、互いが勤務外時間で詩作に集中できるよう、勤務時間を融通しながら創作に励んでいたという[5]。その後、1926-27年にかけて、文学を学ぶためフランスへ留学し、帰国後にようやく写真家としての創作活動に入ることになる。

このように、フランスからの帰国後にあたる1927年頃に文学から写真への転換が起きていることが確認できるが、そのような転換が生じた契機がいかなるものであったのかという点に関しては、十分な調査がなされているとは言い難い状況にある。本論では、後年に「写真は、あらゆるグラフィック・アートのうちで最も文学的だった[6]」と語るエヴァンズが制作した写真作品における、文学的イメージと視覚的イメージの関連性を明らかにする。結論を先取りして述べるならば、エヴァンズは外国語に固有の詩情を翻訳することの困難から文学を諦めたものの、その文学に由来する詩情の把握を、写真によって言語の視覚的イメージを映像化することで成し遂げようとしたのである。

次節では、エヴァンズ作品における詩情の問いを理解する上でのキーワードとなるドキュメンタリー・スタイルについて論点を整理し、単なる資料的価値を超えた詩的イメージの質と、言語との関連について確認する。

1.ドキュメンタリー・スタイルと詩情

まず、エヴァンズが文学と自らとの関係について語り始めたのが、晩年の1960年代以降であった点を指摘したい。

エヴァンズは1945年以来続けていたタイム誌での編集職を辞し、1965年にイエール大学グラフィックデザイン科の教員としてのポストを得ている。後進の育成に励むと同時に、妻のイザベル・ストーリーとともに晩年を過ごしていたこの時期に、すでに写真家としての名声を得ていたエヴァンズは、出版社イーキンズ・プレスを運営していた編集者レスリー・カッツとのインタビュー、ジャーナリストのポール・カミングスが聞き手となって作成されたオーラル・ヒストリーなど、自らの作品と生涯について語る機会をもった。1960年代以降のエヴァンズは、老境に入り、自らの生涯の記録を残す意思を示していた時期にあった。英語圏、フランス語圏の作家が自らに与えた影響について様々な場所で語っていたのもこの時期である。カッツとのインタビューでは、「E.E.カミングスはどのように観察すればいいのかを教えてくれた。どうすれば詩に属するものをみつけることができるかということも。T・S・エリオットはこの質を強化することに専念した[7]」と、写真の実践が文学経験に由来することを強調している。

大学着任前年の1964年には、「美学自伝」を語る講演会「叙情的ドキュメンタリー(Lyric Documentary)が開催される。そこで彼は、ドキュメンタリーの抒情性はレオナルド・ダ・ヴィンチによる解剖図や、ピラネージによる建築装飾のデッサン、18世紀に製図された地図など、資料的価値を帯びた過去のドローイング類にまで遡ることができると発言する[8]。この時期には様々な時代の、様々な芸術表現と自らの表現の形式上の類似性を語る傾向があり、節操なくp.4文学史、美術史上の巨匠からの引用を繰り返している印象すら与える。

このような背景のもと、エヴァンズはドキュメンタリー・スタイルについて詳しく語り始める。カッツとのインタビューのなかで、エヴァンズはドキュメンタリーについての説明を求められ、下記のようにその形式について説明する。

ドキュメンタリー? この語は、非常に洗練されているものの、誤用されている。それに、あまりはっきりした語ではない。[中略]正確には、ドキュメンタリーではなくて、ドキュメンタリー・スタイルと言うべきだろう。リテラルな意味でのドキュメントの例としては、犯罪現場の司法写真を挙げることができるだろう。ドキュメントは実用的だが、芸術はまったく使い物にならない。したがって、芸術はけっしてドキュメントではないものの、芸術にドキュメントのスタイルを適用させることができるのは確かである。私のことを「ドキュメンタリー写真家」と呼ぶ人もいるが、私がさきほど述べた区分にかんする細かい理解を前提としており、これはごく最近のことである。この定義にしたがって振る舞えば、人知れず意地悪をすることもできる。私は、自分ではあることをしていると思っているのに、他人からは別のことをしていると思われてしまうことがよくある[9]。

資料(document)から派生した用語であるところのドキュメンタリー(documentary)、すなわち資料的な価値を持つ映像は、一般的に言って美的(aesthetic)価値とは相反するように思われるものの、形式としてのドキュメンタリー・スタイルを芸術の分野に適用させることが可能となる契機が存在するという議論がここで展開されている。エヴァンズは資料的価値と美的価値という、二元論的な価値基準を弁証法的に解消するドキュメンタリー・スタイルという形式を、自らの作品に適用しようと試みているのである。

このエヴァンズによる発言は、合衆国のフォーマリズム美術批評が写真の分野において結晶化したことを示していると同時に、写真理論研究の対象ともなってきた。上記のインタビューから2年後にシャーカフスキーがニューヨーク近代美術館で企画した「写真を見る(Looking at photographs)」展(1973年)に寄せた文章において、出品されたエヴァンズの作品に関する下記のような議論がなされている。

洗練された写真家たちが、隠し立てのない事実、すなわち、写真の主題がその写真の質に一致し、厳しい抑制を伴って示される事実の詩的な使用法が発見されたのもこの時期[引用者注:1930年代]であった。この新たなスタイルはドキュメンタリーと呼ばれることとなる。この写真に対するアプローチは、ウォーカー・エヴァンズの作品においてもっとも明確に定義されている。一見すると、エヴァンズの作品は、ほとんど芸術のアンチ・テーゼであるように思われる。つまり、彼の作品にはピューリタン的な実用性があり、几帳面に見積もられていて、正面的で、感情的なものを排し、乾いた肌理があって、執拗なまでに事実に基づいており、こうしたもろもろの性質は芸術より帳簿のほうに適しているのでp.5はないかと思わされる。しかしながら、作品を見れば、彼の写真が方法においていかに簡潔であろうと、表現内容においては非常に豊かであることがはっきりしてくる。彼の作品は、アメリカの伝統に関する内的な源泉のパーソナルな探求、すなわち、アメリカ最初期の旅人たちが無味乾燥な統計やおとぎ話しか見出さなかった場所に、詩情や複雑性を見出す感受性に基づいた探求によって成り立つのだ[10]。

ただ単に対象物を列挙し記録した「帳簿」のような写真が、芸術的な「詩情や複雑性」を内包してしまうという事態。この写真の批評言説における、記録と芸術の奇妙な融合に関してはいくつかの先行研究が存在する。一例をあげれば、スイスの写真史家オリヴィエ・リュゴンは、イギリスの映画批評家ジョン・グリアスンが、アメリカの映画作家ロバート・フラハティの映画作品『モアナ』(1926年)を評する際に最初に用いた「ドキュメンタリー」という批評用語の系譜学を提出したうえで、アウグスト・ザンダーからウォーカー・エヴァンズへと至る写真史の流れ、言い換えれば、新即物主義からドキュメンタリー写真へと至る流れのなかに垣間見える様式の変化をつぶさに観察し、それらを形式の変遷の問題として捉えている[11]。リュゴンは、機械的な描写を志向する写真の資料としての即物性が、いかに自律的な美的価値を有するモダニズムの芸術作品としての地位を得たのかを、先に挙げたジョン・シャーカフスキーらフォーマリズム批評の言説をたよりに解明している。リュゴンによれば、エヴァンズが試みたドキュメンタリー写真の形式上での純化(正面性、平面性、連続するイメージによる写真集の構成など)こそが、ドキュメンタリー・スタイルを成立させたという。すなわち、ドキュメンタリー・スタイルとは、写真が芸術として制度化されるにあたって、単なる資料という事実に基づくもの、すなわちリテラルな構造をした自律的な作品が、超越的な価値を帯びるという近代芸術の論理を端的に表現したものである。

エヴァンズが撮影した作品が革新的であったとするならば、同時代の写真家から自らを差異化し、写真を内容ではなく形式の問題として扱ったことにあった。ドロシア・ラング、ゴードン・パークスといったFSAに所属した写真家は、ストライカーの強いイニシアティヴのもと、あらかじめ決められた物語に沿い社会的メッセージを伝達する「物語り(story-telling)」と呼ばれる方法に従って制作していた。社会的な困難を経験している人々の諸相を一般市民に伝えることがFSA写真の目的とされ、写真に付されたキャプションが過去の時空間を想起させることとなった。写真は文字や物語に従属する表現様式と考えられていたが、それを一つの形式として捉えることによって、特定の時空間や文脈に囚われることのない、自律して閉じた作品、「いま・ここ」に展開する映像として存立させる言説が生み出されたのである。

2.ドキュメンタリー・スタイルの萌芽

ドキュメンタリー・スタイルに関するエヴァンズの一連の発言は、晩年の1960年代以降になされたものであり、また先述した通り、自作を闊達自在に語っていた時期であるため、ある程p.6度自作の作品のイメージを強化するためになされた発言であるということを差し引いて理解することが求められる。一方で、エヴァンズにとって写真メディウムの本性が機械的な乾いた客観性にあるとするならば、客観的な資料に作家の徴を与えるという賭金があったことを確認する必要があるだろう。

エヴァンズのハーヴァード大学の文芸誌『猟犬と角笛(Hound & Horn)』に寄稿したテキスト「写真の再発見(Reappearence of Photography)」(1931年)に、単なる世界の写像が自律的価値を帯びるという写真家固有の思考が最初に確認できる。リンカーン・カースタインが主導するこの雑誌で写真家としてのデビューを飾って間もないエヴァンズは、フランスの写真家ウジェーヌ・アジェの写真を批評している。アジェはパリの写真を資料として記録したにすぎないが、同時代パリの外観についての客観的な状況調査であることを超えて、詩的な価値を帯びている、とエヴァンズは言う。

ウジェーヌ・アジェは、写真が退廃しつつある時代に正しいことをした。[中略]概して彼の注目の対象は街路の叙情的理解、それに対する訓練された観察、ものの肌理にたいする特別な感情、細部を解き明かす観察眼であり、そうしたものからは、「街路の詩情」あるいは「パリの詩情」ではなく、アジェ自身の投影である詩情が反映されている[12]。

ここでは、アジェが撮影した、資料としての実用的な映像に対して、芸術的価値、詩情を反映することができるという1971年のインタビューと類似した議論が展開される。

エヴァンズがFSAのコミッションを強い反発を示しながらも受け入れたことは、アジェが「芸術家のための資料」を標榜して記録写真を撮影したことと並行関係にあると言ってよい。エヴァンズはFSAの業務をはじめるにあたって、「政治的なものにはかかわらない」、とノートに書き残しており、十分な資金援助を得たうえで自らの作品撮影を進める機会と捉えていた。写真集『アメリカン・フォトグラフス』の再販(1961年)にあたって執筆したテキストには、FSAからの分離が主張される。

エヴァンズが撮影した1930年代アメリカの客観的写真は、技法も撮影意図も、ジャーナリスティックな性質や政治的な狙いとは無縁だった。それは主張するというよりも内省するものであり、ある意味では世間に無関心なものであった。エヴァンズは今も昔も、あらゆる現在が過去とみなすような事物に関心を寄せている[13]。

恐慌によって影響を受けた南部諸州の農民たちを記録するという政治的な企図のもとで記録写真を撮り続けたエヴァンズは、同時にごく個人的な、純粋に芸術的な野心を抱いて撮影を続けていたのである。FSA期に撮影された写真の一部は、その政治的文脈を離れて、1936年のニューヨーク近代美術館での展覧会『アメリカン・フォトグラフス』に出品され、同名の展覧会カタログは近代写真史において参照され続ける写真集として知られることとなる。エヴァンズp.7は同様の転換の論理を、ロシアの小説家トルストイの作品を分析する中でも用いており、自然主義的な登場人物の個別化された描写が普遍性へと通じていると述べるなど、しばしば文学との類推によって説明する[14]。

したがって、エヴァンズにとっての写真の受容とは、ロラン・バルトが『明るい部屋』で提示し、ロザリンド・クラウスの写真理論にも影響を与えたインデックス性(「それは-かつて-あった」)に依拠するものというよりも、むしろ過去から切り離されたイメージ上(「いま・ここ」)で展開するものを探求したと考えられる。

写真と指示対象の隣接性を切り離した映像制作にとって、イメージが特定の指示対象と関連することを避けるため、エヴァンズはどのような方法をとったのだろうか。そのひとつとして、彼が文学の領域から引き出した手法が考えられる。次節では、フランス滞在期の草稿に着目し、言語の隣接性が問題となる翻訳について、エヴァンズが経験した問題を確認する。

3.フランス滞在期の草稿

フランス滞在中のエヴァンズは、ベスト・ポケット・コダックを携行していたものの、写真家となる意思はなく、文学の習得を目的としてパリ大学文明講座に登録している。フランス滞在期に関する先行研究では、エヴァンズが文学研究を目的としていたとの記述がみられるものの、実際に彼がフランス文学の読解、批評などの文学作品を対象とした研究を遂行していたのか、あるいは将来的に創作活動を行うつもりであったのか、判然としない記述がなされることが多い[15]。

当時のエヴァンズの思考を伝えるものとして、ウォーカー・エヴァンズ・アーカイヴには、フランス語、英語で書かれたものの2種類の草稿が残されている。フランス語で書かれたものは自由作文の類で、そのほとんどはエヴァンズがフランス語圏の文学者たちを自由に批評する内容のものである(創作文は1点のみ)。また、英語で書かれているものは、フランス語で書かれた文学作品の、エヴァンズによる英訳である。このように、英語を母語としているにもかかわらず、エヴァンズがフランス語での執筆に注力していたいた理由の一つとして、73年のオーラル・ヒストリーでも語られる通り、エヴァンズが徹底した「フランス化」を自らに課していたことを挙げることができる。

私は当時、とてもフランス人らしく振る舞っていて、英語を話さないようにしていた。フランス人のような服を着てさえいた。[中略]あえてフランス人と生活していた。ほら、普通のことなんだよ。ソルボンヌの学生ならフランス語で話さなければならないアパートを見つけられるんだ。だからそうした。留学生を泊めているような人と一緒に食事をしたり生活したりした。ああ、そうだ、私はいつでもフランス人の家にいた[16]。

エヴァンズがフランス語の習得に専念していたことが引用した発言からうかがえるが、実際、p.8ほとんどの草稿がフランス語で書かれたもので占められていたことから、滞在の目的がフランス社会に同化すること、フランス語を習得することに向けられていたと考えてよい。

いかなる動機のもとで、エヴァンズはこのようなフランス語への習得へと向かったのか。以下に引用するのは、エヴァンズが在仏アメリカ人向けの語学学校コレージュ・ド・ギルドの授業で課題として書いたフランス語作文である。

僕はなかなか書けない。僕の目的は簡潔な手紙を──叙情的で甘美な手紙を──書くことだったのに。フランス語はそのために存在していると言われている[原文ママ]。英語には、ある種の情熱的な思考を表現するための言葉が存在しないことは確かだ[17]。

このテキストは、エイヴィスと呼ばれる女性に向けた書簡の形式をとっており、外国での滞在についての感傷的とも形容できる文章が連なっている。テキストはエヴァンズの恋人であるエイヴィス・フェルネに宛ててあり、学校の課題にはとどまらない、彼自身の実存にかかわるものであると考えられる[18]。ここでエヴァンズは、フランス語で「簡潔な手紙を──叙情的で甘美な手紙を──書くこと」を目指していると述べている。特に恋文という詩情が重要な役割を果たす形式において、英語にはある種の思考、表現できないことが告白されているのである。ある言語体系にのみ表現できる質が確かに存在しているというテーマは、下記に引用する別の草稿でも表明されている。

今、私は19世紀の詩人となぜかとその理由について作文をする課題を出されている。!![原文ママ] 私は、詩情が翻訳されえないと固く信じている。そして、フランス語の詩情の本質を引き出すことができるほど僕がフランス語に長けているとは思えないのだ[19]。

この1926年8月7日付のテキストでは、実際にいくつかの文法的な錯誤が見られる通り、フランス語を十分に習得できないことの不全感が明確に表明されている[20]。実際、このテキストには、(おそらくはコレージュ・ド・ギルドの教師であった)ブロシェ夫人と呼ばれる添削者によって、エヴァンズの文章が「電報のよう」にぎこちないという評価が欄外に書かれていることからわかる通り、彼がフランス語の習得に困難を抱えており、同時期に、それまでに書いたテキストを破棄する旨の書簡を母国の友人に宛てて送付している[21]。したがって、エヴァンズが文学を諦めたこと、それがエヴァンズがフランス語しか持ち得ないとする詩情を直接に表現することを諦めたことと関連することに注目すべきであろう。先に挙げた草稿の別の箇所でも、この不全感が率直に告白されていることが分かる。

僕はフランス語が全く話せない。それに書けもしない。信じてくれ、フランス語が話せないなら、ここでは頓馬だ。ああ、ボストンの教室にいた頃、無駄に時を過ごしてしまった僕は、なんて馬鹿だったのだろう[22]!

p.9そのフランス語での直接的な表現を諦めたエヴァンズが次に目指したのが、フランス語から英語への翻訳であった。フランス滞在中はボードレール「二重の部屋」、ラディゲ『肉体の悪魔』など、彼が好んでいた作品の翻訳をすすめ、帰国後は雑誌に翻訳テキストを投稿していた[23]。フランス語に内在する詩情を直接的に表現することが叶わなかったエヴァンズが翻訳を実践し続けたということは、文学の分野での挑戦を継続する意思と、本来の目的である創作からの離脱が同時に生じたと考えられる。この創作から翻訳へという展開には、ある対象に内在する詩情を正確に表現することが不可能であることを受け入れつつ、それを別のコードを持つ体系で実践する試みであった。ジョン・タグは「抑鬱的リアリズム──ウォーカー・エヴァンズの意味への抵抗」(2009年)で、1930年代におけるFSA写真などのフォトジャーナリズムの席巻、そのFSAの活動のなかでのエヴァンズの身体的疲労と写真制作のプロセスの関係を分析し、1930年代に書かれたエヴァンズのテキストがシンタックス(統辞)の崩壊をきたしていると述べる[24]。さらにタグは、FSAの写真が伝達される意味、メッセージを重視する一方で、イメージが単一の意味へと翻訳されてしまうこと、すなわち等価交換されることに抗ったエヴァンズが、撮影の予備段階として単語の羅列からなる「撮影対象リスト」を制作したことを指摘しているのである。このことは、エヴァンズが対象が伝達する意味よりも、伝達され得ない意味を超えた言語的要素を別体系のイメージの世界へと移し替える試みがなされていたことを示している。

4.翻訳理論をめぐって

本節では、エヴァンズの「詩情は翻訳されえない」という命題について、1930年代の単一の意味の交換を抗ったエヴァンズの作品制作と関連して、プラハ学派の構造主義言語学者ローマン・ヤコブソンの翻訳論を引きつつ議論を進めたい。

ヤコブソンは「翻訳の言語学的側面について」(1959年)で「詩の翻訳は、定義上不可能であり、[中略]可能なのは、ただ創造的な転移だけ」と述べている[25]。ヤコブソンにとって、理想的な翻訳とは文法範疇、意味を含めたあらゆる言語要素が、二言語間で逐語的に一致する状態、すなわち等価交換が行われている場合であるが、そのような状況は言語間のコードが異なるために実際には不可能であり、音韻の影響をうける詩的言語の翻訳の場合、なおさら困難をきわめる。言語の詩的機能についての議論は「言語学と詩学」(1960年)でも展開され、「詩的機能は等価の原理を選択の軸から結合の軸へ投影する」と述べる[26]。イギリスの翻訳理論家ジェレミー・マンデイによれば、この詩的なものの翻訳をめぐっては、形式が意味を表現するために、隣接関係にある音素の類似(隣接性)が意味を生み出すことになるため、等価理論では詩は翻訳不可能である[27]。「詩情は翻訳できない」というエヴァンズの命題については、この隣接性や等価交換の観点からみると、正確な翻訳は不可能であり、「創造的な転移」、すなわち意味の多義性に開かれた言語の形式的使用を目指すほかないのである。これをエヴァンズの写真についp.10ての思考に敷衍するならば、対象を純粋に記録して提示するという世界のイメージへの移し替えは、写真家の身体やそこに存在する以上、原理的に不可能なのである。

エヴァンズと同時代の批評家であったヴァルター・ベンヤミンの言う「翻訳者の使命」(1923年)、すなわち、翻訳者とは対象それ自体に内在するものから「普遍言語」に限りなく接近していくことであるというモデルを見出すことも不可能ではないように思われる[28]。言語の翻訳を放棄したエヴァンズが写真の領域に足を踏み入れたとき、翻訳不可能なものを捕捉する意思は、視覚的対象がもつ翻訳不可能なものをイメージに創造的に転移させることへと変化したのである。ベンヤミンが述べる通り、「翻訳は、何かを伝達しようという意図を、意味を、極力度外視しなければならない[29]」のだ。それは表象されたものの意味を多義性に開くという点においてヤコブソンの翻訳理論と類似関係にあり、写真メディウムの特性である意図を欠いた機械的な描写による資料的な価値しかもたない表象にいかに自律した価値を与えるかという問題と関係しているのである。

5.写真と言語

エヴァンズにとって写真とは世界を純粋に記録するものであり、機械的な描写こそが逆説的に詩情、すなわち美的価値を生み出すと考えた。本節では、エヴァンズが1927年に合衆国に帰国した時期に制作された写真作品の読解を通じて、翻訳不可能性や、ある体系に属する詩情を別の体系において把握する欲望がどのような形で写真作品に反映されているのかを明らかにする。

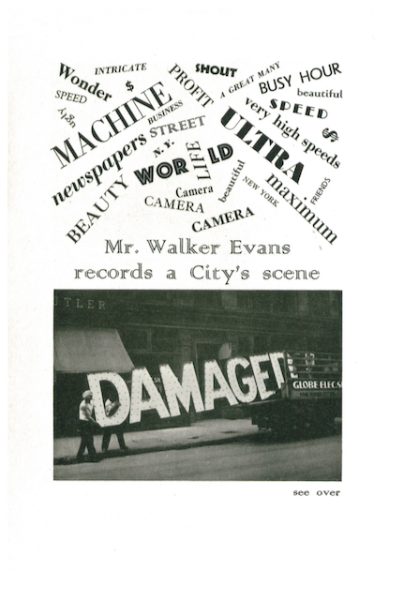

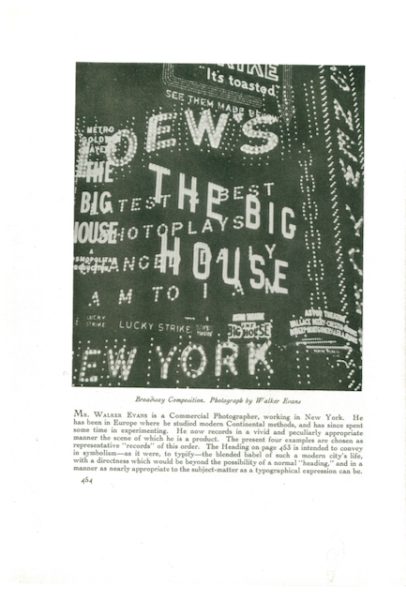

まず、エヴァンズが対象の詩情を直接的に捉えるにあたり、二種類の思考の枠組みが認められる。一方には、分節をなさない単語を写したイメージがあり、それは本節で分析する「ウォーカー・エヴァンズ氏、都市風景を記録する(Mr. Walker Evans records a City’s Scene)」(1930年、図1)に代表される。他方には、写真家が介在しないイメージがあり、「地下鉄の肖像」(図2)の連作に顕著にそれを見て取ることができる。いずれも物語性、意味を排した写真であり、単一の写真作品として構想されておらず、雑誌や写真集上の空間(「いま・ここ」)で上演される一続きの作品である。

エヴァンズの写真にはしばしば看板などに示された言語的記号が分断された形でうつされることがある。エヴァンズと言語をめぐる問題を考える際に重要なのが、エヴァンズがポール・ストランド《盲目の女性》(1916年、図3)の写真について、「このような写真を撮るべきなんだ[30]」と感じたと書き残している点である。特殊なカメラを使い、ストランドが街の人々を隠し撮りするなかで得られたこのイメージは、「地下鉄の肖像」と同じ手法で撮影されている。この作品は、おそらくは視覚障害を持つと思われる人物の首に「盲目(BLIND)」の文字が書かれた板がぶら下がっている。ここでは文字がイメージを説明する構造になっていると同時に、文字が視覚的イメージとして処理され、文字とイメージが同じ表象体系のなかに存在している。単語に分断された言語の視覚的なイメージが、背景の人物像と同一の水準で映像化されているp.11のである。こうした修辞法を利用した作品は、路上で活動する盲目の女性という社会的に周辺に追いやられた存在を記録するというFSA流の人道主義だけでなく、言語を視覚的イメージとし、表象された人物像と文字を隣接させることによって、言語とイメージの序列を無効化することにより、写真の意味を多義性へと開いた作品であると言える。1973年のオーラル・ヒストリーでは、作品に看板(sign)が頻出することを問われ、次のように答えている。

そう、以前にもまして、今は増えている。レタリングと看板は僕にとって、とても重要だ。無限の可能性がある。それ自体で装飾的であり、大衆芸術としても、フォーク・アートとしても、そして象徴主義と意味と驚きとダブル・ミーニングとしても。とても豊かな場だ。[中略]正直に言えば、看板の文字職人(letterer)になりたいくらいなんだ。それに、広く言えば私は文学の人(literary)だ。看板に書かれた文字は、つまる所、書き言葉を視覚的に象徴するものだ[31]。

この書き言葉を断片化して視覚的なイメージとする表象が最も早く現れているのが『クリエイティヴ・アート』誌に発表された記事「ウォーカー・エヴァンズ氏、都市風景を記録する」(1930年)である。この記事は、エヴァンズの最も早い時期の作品で、同年にロンドンの出版社が発行する雑誌にも掲載されている。都市に点在する文字を撮影した写真であり、《「DAMAGED」と書かれた看板をトラックに積荷する労働者たち、西11丁目、ニューヨーク市》(1928-30年)ではじまり《タイムズ・スクエア/ブロードウェイ・コンポジション》(1930年)へと展開していく。トラクテンバーグは、この作品が「近代詩の精神へ接近し、対象(被写体)に対してどこか超然と醒めた態度で接し、被写体そのものではなく被写体のイメージ同士を周到に組み合わせて戯れさせようとする[32]」ものであると述べるが、都市空間に配置される言語をイメージ化することによって、具体詩やカリグラムなどの詩の形式に近似している作品であるとみなすことも可能だろう。心理学者ルドルフ・アルンハイムが述べる通り、具体詩の賭金は「言語的なものから視覚的なもの」への移行だけでなく、「言語手段を使いながら、それを解体することによって、次々と連なる推理を拒否する機会とすること[33]」である。エヴァンズは文字を写真の空間の中で解体することにより、意味の形成に抵抗し、文字を多義性へと開くことで、文字それ事態に内在する詩情を表現しようとしているのである。

結論

本論では、先行研究で述べられたエヴァンズがフランスでの文学習得によって受けた影響が、フランス語に固有の詩情を表現することであったことを明らかにした。そして、そのフランス語の習得の企図が不全に陥ったこと、その後詩情を別の言語で言い表す翻訳の思考モデルへと移行し、その翻訳者の場が写真家としての場へと移り変わった点を指摘した。

文学がエヴァンズの写真に関する思考と実践へ及ぼした効果は、フランス滞在期のノートやp.12写真作品を分析していくと、文学作品の研究というより、言語体系そのものへの関心によって作用していたことがわかる。その事象そのものへと向かう態度は、フランスからアメリカへの帰国後すぐに製作された言葉を断片化させ、あるいは増幅させ統辞法を崩壊させる作品に反映されているといえるだろう。フランスでの経験を通じて感知された「詩情は翻訳しえない」という確信のもと、ある意味では文学の領域での活動を挫折することから写真家としての活動を開始したエヴァンズは、文学の領域で成し遂げようとした詩情を掴みとるという行為を新しい写真というメディウムで試みたのである。ヤコブソンの詩的言語をめぐる議論を敷衍すれば、エヴァンズは写真において徹底した言語の形式化を実践し、「創造的な転移」を目指した。言語を単純な視覚的イメージに還元することによって、多義性を帯びた言語の意味の余剰に詩的なものを見出す構造を生み出したのである。

この言語と視覚的イメージとなった言語、すなわち現実と表象の関係については、アメリカの文芸批評家フレドリック・ジェイムソンが、リアリズムについて述べた下記の議論の中心的問題として存在している。

もしリアリズムが自らの正当性を主張し、世界の正確で本当の表象であると主張したら、リアリズムはそのことによって表象の美学的な様式ではなくなり、完全に芸術と乖離してしまう。他方、リアリズムが世界の真実を捉えるための芸術的な工夫や技術的な装置が探究され、強調され、前景化されれば、「リアリズム」は単なる現実の効果、あるいはリアリズムの効果であることが暴露され、リアリズムが明らかにすると称していた現実は、完全な表象であると同時に、幻想になってしまう。しかし、これらの要請や主張がどちらも同時に尊重されないかぎり、いかなるリアリズムの概念も考えることはできない。そのためにはこれらの主張の構成的な緊張関係や共役不可能性を「解消」するのではなく、遅延し、保持しなければならないのだ[34]。

エヴァンズにとっての詩情とは、ある体系から別の体系へと転移することで初めて感じ取ることができる質であり、それは一対一の意味の等価交換で生じるものではなかった。「詩情は翻訳しえない」、ジェイムソンの言葉を借りるならば「共役不可能性を『解消』」できないのだとすると、それは多義性に向けて「遅延し、保持」されなければならないのである。

(図1)ウォーカー・エヴァンズ「ウォーカー・エヴァンズ氏、都市風景を記録する(部分)」『クリエイティヴ・アート』、ニューヨーク市、1930年12月(『ザ・ストゥディオ』、ロンドン、1930年12月にも同時掲載)

出典:David Campany, Walker Evans: the magazine work, Gottingen: Steidl, 2014.

(図2)ウォーカー・エヴァンズ《地下鉄のポートレート》ゼラチン・シルヴァー・プリント、1938-41年、メトロポリタン美術館蔵

©️ Walker Evans Archive, The Metropolitan Museum of Art

パブリック・ドメイン

(図3)ポール・ストランド《盲目の女性》フォトグラビュール、1916年撮影(1917年プリント)

出典:Camera Work, No. 49-50, June 1917.

参考文献

生井英考「越境する感受性 アメリカ写真の20世紀」『連続公開講座「アメリカ文化の現在 映画・演劇・写真」』立教大学アメリカ研究所、1998年、41-56頁

尾崎寔「リンドレー・ウィリアムズ・ハブル・林秋石」『融合文化研究』、第9号、2-15頁

アラン・トラクテンバーグ『アメリカ写真を読む 歴史としてのイメージ』生井英考・石井康史訳、白水社、1996年

ジェレミー・マンデイ「等価と等価効果」『翻訳学入門』鳥飼玖美子監訳、みすず書房、2018年、59頁。

フレドリック・ジェイムソン『目に見えるものの署名』椎名美智ほか訳、法政大学出版局、2015年

ルドルフ・アルンハイム「言語、イメージ、具象詩」『芸術心理学』関計夫訳、地湧社、1987年

ロマン・ヤーコブソン「翻訳の言語学的側面について」『一般言語学』川本茂雄ほか訳、みすず書房、1973年

ロマン・ヤーコブソン「言語学と詩学」『一般言語学』川本茂雄ほか訳、みすず書房、1973年

Anne Bertrand, « « I’m a writer too. » Les textes de Walker Evans », catalogue d’exposition « Walker Evans », Paris : Centre Pompidou, 2017, pp. 39-44.

John T, Hill, “Comments on Walker Evans’ Lecture Lyric Documentary”, in Walker Evans: Lyric Documentary, Gottingen: Steidl, 2006.

John Tagg, “Melancholy Realism: Walker Evans’s Resistance to Meaning”, in The Disciplinary Frame. Photographic Truth and the Capture of Meaning, Minneapolis: University of Minesota Press, 2009.

Walker Evans and Leslie Katz, “Interview with Walker Evans,” in Art in America, March-April, 1971.

John Szarkowski, “Walker Evans. American, 1903-1975” in Szarkowski (ed.), Looking at Photographs, New York: The Museum of Modern Art, 1973.

Olivier Lugon, Le style documentaire. D’August Sander a Walker Evans, Paris: Macula, 1999.

Walker Evans, “Reappearence of Photography”, in Hound & Horn, no.15, october-december 1931.

“Interview with Walker Evans by students of Yale University”, Yale Alumni Magazine, february 1974. n.p.

Gille Mora, Walker Evans en 15 question, coll. « L’art en question, » Paris : Hazan, 2017.

Walker Evans. La Soif du Regard, Gille Mora, and John T. Hill (eds.), Paris: Seuil, 1993.

Maria Moris Hambourg, Unclassified. A Walker Evans Anthology, New York: The Metropolitan Museum of Art, 2000.

Maria Morris Hambourg, Jeff J. Rosenheim, and Douglas Eklung (eds.), Walker Evans, New York: Metropolitan Museum of Art, 2000.

MMA/WEA : 1994.250.2.(3) : Essai en français, « Chère Avis, Avis chère », juin (?) 1926, 2 pages copie carbone.

MMA/WEA : 1994.250.2.(5), « Le soir, je me sentais isolé », Essai en français, 7 août 1926, 4 pages texte dactylographié annoté, corrigé par le professeur Broché au rayon rouge, signé, annoté par l’auteur au crayon.

Walker Evans, “Photography,” in Louis Kronenberger, and Marshall Lee (eds.), Quality. Its Image in the Arts, New York: A Balance House Book, 1960.

Notes

-

[1]

Maria Morris Hambourg, Jeff J. Rosenheim, and Douglas Eklung (eds.), Walker Evans, New York: Metropolitan Museum of Art, 2000.

-

[2]

エヴァンズのFSA在籍時代の発言を分析したステファニー・シュワルツによれば、エヴァンズにとってのドキュメンタリーとは、政治や政治的状況から距離を取ることを意味しており、エヴァンズはFSAの業務の政治性を受け入れがたいものとして認識していた。下記を参照のこと。Stephanie Schwartz, Walker Evans: No Politics, Texas: University of Texas Press, 2020.

-

[3]

Anne Bertrand, « ‘I’m a writer too.’ Les textes de Walker Evans », catalogue d’exposition « Walker Evans », Paris : Centre Pompidou, 2017, pp. 39-44.

-

[4]

この点に関しては、すでにエヴァンズ作品を写された人物の眼差しとテキストの交差から分析するアラン・トラクテンバーグによる先行研究が存在する。下記を参照のこと。アラン・トラクテンバーグ『アメリカ写真を読む 歴史としてのイメージ』生井英考・石井康史訳、白水社、1996年。

-

[5]

ハブルはその後、詩集『暗黒のパヴィリオン(Dark Pavilion)』(1927)を出版して文芸界の話題となるが、母国での生活を嫌い日本へ移住し、金関寿夫の仲介で同志社大学に英語教師として勤務した。その後、林秋石の日本名を得て生涯を閉じている。詳しくは下記を参照のこと。尾崎寔「リンドレー・ウィリアムズ・ハブル・林秋石」『融合文化研究』第9号、2-15頁。また、エヴァンズがこの時期にフレデリック・ウィリアム・デバールの地図「大西洋(Atlantic Nepturne)」から受けた影響については下記を参照のこと。John T, Hill, “Comments on Walker Evans’ Lecture Lyric Documentary”, in Walker Evans: Lyric Documentary, Gottingen: Steidl, 2006, pp.12-27.

-

[6]

Walker Evans, “Photography,” in Louis Kronenberger, and Marshall Lee (eds.), Quality. Its Image in the Arts, New York: A Balance House Book, 1960. p.170.

-

[7]

Walker Evans and Leslie Katz, “Interview with Walker Evans,” in Art in America, March-April, 1971, p.89.

-

[8]

Hill, op. cit.

-

[9]

Walker Evans and Leslie Katz, op.cit., p.87.

-

[10]

John Szarkowski, “Walker Evans. American, 1903-1975” in Szarkowski (ed.), Looking at Photographs, New York: The Museum of Modern Art, 1973. p.116.

-

[11]

Olivier Lugon, Le style documentaire. D’August Sander a Walker Evans, Paris: Macula, 1999.

-

[12]

Walker Evans, “Reappearence of Photography”, in Hound & Horn, no.15, october-december 1931. n.p.

-

[13]

Walker Evans, Walker Evans at Work, John T. Hill (ed.), London: Thames & Hudson, 1982. p.112.

-

[14]

Walker Evans and Leslie Katz, op. cit., p.85.

-

[15]

Maria Morris Hambourg, Jeff J. Rosenheim, and Douglas Eklung (eds.), op.cit.

-

[16]

“Interview with Walker Evans” by Paul Cummings, oct.-dec. 1971, 46 pages, unpublished, available on the site of Archives of American Arts, Smithsonian Institution (www.aaa.si,edu): I was intensely a Frenchman by that time, and determined not to speak English. I dressed like a Frenchman even. (…) I lived purposely with French people. You know, that’s the regular thing to do; if you were a student at the Sorbonne you could find a pension where you had to speak French. So I did that. I always ate with and lived with people that took foreign students. Oh, sure; I was always in a French house.

-

[17]

MMA/WEA : 1994.250.2.(3) : Essai en français, « Chère Avis, Avis chère », juin (?) 1926, 2 pages copie carbone. « Mais je vague ; il était mon intention d’écrire un billet – doux lyrique. On dit que c’est pour cela existe la langue français [sic]. Certes, chez nous, nous n’avons pas les mots pour exprimer certaines pensées ardentes. » なお、「写真の再登場」にも同じ内容の文章が含まれている。Evans, 1931, op.cit. n.p.

-

[18]

Maria Moris Hambourg, Unclassified. A Walker Evans Anthology, New York: The Metropolitan Museum of Art, 2000, p.39.

-

[19]

MMA/WEA : 1994.250.2.(5), « Le soir, je me sentais isolé », Essai en français, 7 août 1926, 4 pages texte dactylographié annoté, corrigé par le professeur Broché au rayon rouge, signé, annoté par l’auteur au crayon. « Et maintenant je suis chargé d’écrire une composition sur le poète du dix-neuvième siècle et pourquoi et des raisons. !! [sic] Moi, qui tiens résolument à la théorie que la poésie ne peut pas être traduite, et qui ne me crois pas assez instruit dans la langue française d’être vraiment capable de tirer l’esprit de sa poèsie… »

-

[20]

エヴァンズはオーラルヒストリーのなかで、フランスに同化した生活を送っていたことを主張するが、草稿では現地に同化できない悩みを告白する内容の文章が多く残されている点に注意したい。また、実際には1年間の滞在であったがオーラルヒストリー中では「2年間滞在した」と述べているなど、フランスでの経験の記憶が定かではない点を指摘しておく。アメリカ文化研究者の生井英考は、エヴァンズが語る自伝的内容が大幅に脚色されているのではないかと言う疑念を述べている。下記を参照のこと。“Interview with Walker Evans”, op.cit., 生井英考「越境する感受性 アメリカ写真の20世紀」『連続公開講座「アメリカ文化の現在 映画・演劇・写真」』立教大学アメリカ研究所、1998年、41-56頁。

-

[21]

エヴァンズがフランス文学習得を諦め、翻訳作業へと専心する経緯については、下記を参照のこと。桑名真吾「ウォーカー・エヴァンズのフランス滞在期(1926-27)の写真作品と資料分析 文学から写真への移行におけるジャン・コクトーの影響について」『映像学』105号、2021年、88-95頁。

-

[22]

MMA/WEA : 1994.250.2.(3), op.cit.

-

[23]

MMA/WEA : 1994.250.1.(4):Translation of La Chambre Double, Baudelaire, n.d., MMA/WEA : 1994.250.1.(8) : Translation of Le Diable au Corps, January 1927. , Blaise Cendrars, Mad, trans. Walker Evans, Alhambra, v.1 no.3, August 1929, pp. 34-35, 46.

-

[24]

John Tagg, “Melancholy Realism: Walker Evans’s Resistance to Meaning”, in The Disciplinary Frame. Photographic Truth and the Capture of Meaning, Minneapolis: University of Minesota Press, 2009. pp.95-178.

-

[25]

ロマン・ヤーコブソン「翻訳の言語学的側面について」『一般言語学』川本茂雄ほか訳、みすず書房、1973年、64頁。

-

[26]

ロマン・ヤーコブソン「言語学と詩学」『一般言語学』川本茂雄ほか訳、みすず書房、1973年、194頁。

-

[27]

ジェレミー・マンデイ「等価と等価効果」『翻訳学入門』鳥飼玖美子監訳、みすず書房、2018年、59頁。

-

[28]

ジル・モラはエヴァンズの「写真の再登場」とベンヤミンの「写真小史」の類似について指摘している。下記を参照のこと。Gilles Mora, op.cit., p.2.

-

[29]

ヴァルター・ベンヤミン「翻訳者の使命」『ベンヤミン・コレクション2 エッセイの思想』ちくま学芸文庫、1996年、388-411頁。

-

[30]

Cummings, op.cit., n.p.

-

[31]

“Interview with Walker Evans”, op.cit., n.p. :Yes. More and more that’s coming to a head right now. Oh, yes, lettering and signs are very important to me. There are infinite possibilities both decorative in itself and as popular art, as folk art, and also as symbolism and meaning and surprise and double meaning. It’s a very rich field. (…) I think in truth I’d like to be a letterer. And then broadly speaking I’m literary. The sign matters are just a visual symbol of writing.

-

[32]

トラクテンバーグ、前掲書、406頁。

-

[33]

ルドルフ・アルンハイム「言語、イメージ、具象詩」『芸術心理学』関計夫訳、地湧社、1987年、115頁。

-

[34]

フレドリック・ジェイムソン『目に見えるものの署名』椎名美智ほか訳、法政大学出版局、2015年、248頁。

この記事を引用する

桑名真吾「写真家=翻訳家としてのウォーカー・エヴァンズ──「詩情は翻訳されえない」のか」『Phantastopia』第2号、2023年、1-18ページ、URL : https://phantastopia.com/2/walker-evans/。(2026年02月27日閲覧)