2022年11月27日(日)13:00より、駒場キャンパス18号館ホールにて映画『籠城』のアフタートーク付き上映会を行った。およそ20名の方々にご来場いただき、アフタートークのゲストには星野太氏(東京大学大学院准教授)をお迎えして、原案・共同脚本・声の出演の高原智史氏(東京大学大学院博士課程)、出演の乙幡亮氏(東京大学大学院博士課程)と「研究と実践」というテーマのもとで言葉を交わした。実践の現場に重きを置いてきた表象文化論コースの理念を踏まえて、制作という経験を各々の視点から振り返り、ホモソーシャルな一高の空間に迫っていくために反復される声のジェンダーやパラノイアックな性質についての批判的な問いを共有する場となった。ありがたいことに会場からも鋭い問いが発せられ、本上映会が批評的な議論の舞台となっているように感じ、観客とともに映画を観ることができているという深い感慨を覚えた。作品について言葉を交わす意義、上映会という場の豊かな可能性を示すことのできた本企画の実現に尽力してくださった全員に感謝を申し上げたい。

小手川将(東京大学大学院博士課程)

星野先生の視点から『籠城』を振りかえって

小手川

本日はみなさま、上映にお越しいただきありがとうございます。映画『籠城』の監督を務めました小手川です。『籠城』は東京大学東アジア藝文書院(EAA)の「一高プロジェクト」[1] の一環で制作された作品です。駒場時代の旧制一高に関するアーカイヴ調査の成果をもとに、研究とは違う形でアウトプットができないかということで、2020年11月に「101号館映像プロジェクト」という名でプロジェクトが発足しました。わたしはそこにリサーチアシスタントとして参加することになり、すでに「一高プロジェクト」に携わっていた高原さんと出会いました。「101号館映像プロジェクト」は最初から映画をつくることを目的としていたわけでは必ずしもなくて、はじめは学生と教員のあいだでワークショップが行われ、一高の資料からどのように作品をつくることができるのかと話し合いを重ねていました。そのあとで映画をつくることが決まり、徐々に制作チームの体制ができあがっていった、という流れです。今回、ゲストとしてお越しいただいている星野先生には、「101号館プロジェクト」の立ち上げ時から映画の完成までずっとアドバイザーとして関わっていただきました。今日は『籠城』の完成後、はじめて公の場で星野先生と本作についてお話できる機会なのでとても楽しみにしていました。まずは星野先生から見て、『籠城』という作品や制作プロジェクトがどのようなものであったか、お伺いしてもよろしいでしょうか。

星野

まずは小手川さんのご説明を補足するかたちで、このプロジェクトの経緯についてお話しします。最初、このプロジェクトの目的は必ずしも映画をつくるということではありませんでした。旧制一高の資料、とりわけ戦前の中国人留学生の資料を使ってアート・プロジェクトを行ないたいということで、EAAの石井剛先生からアドバイザーとして関わってもらいたいというのが最初のお話でした。

わたしが具体的に行なったのは、おもにRA(リサーチアシスタント)のみなさんとのブレインストーミングです。たとえば、シンガポール出身のアーティストであるホー・ツーニェンが日本の京都学派をテーマとする作品をつくっているのですが、歴史的な出来事をあつかう作品としてそういうものがあるということをご紹介したり、RAのみなさんとホー・ツーニェンのトークを聞いたりしたことが印象に残っています。

また、これが駒場キャンパスを舞台とした企画だったこともあり、旧制一高の歴史に限らず、戦後の駒場の歴史を一緒に調べたりもしました。たとえば駒場で長年働いていらっしゃる生協の方々に話を聞きに行ったり、表象文化論コースで長年教鞭をとられていた小林康夫先生がお持ちの学生運動のフィルムの上映会を行なったりもしました。駒場キャンパスの建物は、ここ20数年のあいだにかなりの数が建て替わりました。そのため、わたしが知っている近過去の駒場の風景を思い出しながら、現在の駒場を歩くということもやりましたね。このときの映像は、今回の一連の記録を取られているRAの日隈さんのショートムービーに使われています。

この『籠城』という作品は、これまでにも何度か上映会が行なわれていますが、今回は『Phantastopia』という東京大学表象文化論コースの大学院生ジャーナルが主催となって行なわれています。今日のトークのテーマである「研究と実践」という言葉に引きつければ、表象文化論コースは立ち上げの当初から、実践の現場の近くにいることをアイデンティティのひとつにしてきたと思います。げんに『表象のディスクール』[2]第6巻のタイトルは「創造──現場から/現場へ」 というものでした。研究者が外部の視点から作品を記述するというかたち(だけ)ではなく、今まさに作品が生まれつつある現場と接点をもつことの重要性が、そこでは強調されていたように思います。『籠城』に関していえば、監督の小手川さんや出演の乙幡さん、撮影の一之瀬さんのように制作に表象文化論コースの学生が数多く関わっていますし、音楽の久保田翠さんやプロデューサーの髙山花子さんも、表象文化論コース出身の方々です。

そこで、わたしから登壇者のみなさんには、「研究と実践」という観点からいくつかお訊ねしたいと思います。まず、共同で脚本を執筆された高原さんは、旧制一高をご自身の研究対象とされています。今回の脚本においても、旧制一高を研究するご自身の実存がつよく反映されているように思います。自分が研究対象としているテーマを映画の原案や脚本にアダプテーションするというのは、端的にいってどのような経験だったでしょうか。また、主演の乙幡さんは、ふだん美学の研究などに従事されており、今回の映画はご自身の研究に直接関係するものではなかったと思うのですが、今回の出演がどのような経験だったのか、率直にお伺いしたいです。他方、監督の小手川さんの専門はタルコフスキーを中心とする映画史です。そのため、もともと映画は馴染みのあるジャンルだったと思うのですが、これまでの映画研究と今回の映画制作の関係について、何か思うところがあればお聞きしたいです。

「研究と実践」──『籠城』の制作を通じて

高原

僕は表象文化論コースの所属ではなく、表象文化論コースと同じ超域文化科学専攻の中の比較文学比較文化コースの所属です。僕はクレジットでは原案という位置づけになっているのですが、もともと僕が『独白録』というタイトルで原案を書きました。ここで自分はかつての東京大学法学部のようにジャーナリズムと距離を取って学問に専念する保守本流でありたいということを書いており、自分自身の経歴で言えば、学部は法学部で、官僚の道を歩みたかったのですが、叶わず駒場キャンパスの総合文化研究科に進みました。『独白録』ではそのような自身の立身出世のリビドーのようなものをかつての旧制一高に反映しつつも、そのような主観的な研究方法でいいのだろうか、というある種自らの実存や研究に向きあう態度をさらけ出すような内容になっています。

今日は僕と乙幡さんが登壇していますが、ある意味、僕は画面には登場しない、引っ込んでいる側の「私/学生」を担っていますが、一方乙幡さんは画面に登場する「私/学生」を担っているということが出来ると思います。私は今回この映画において大きくまとめれば「素材」であったと思うのですね。僕の一高に対する知識と研究に対するスタンスが、映画を作る上での「素材」になっています。それらが制作の中で使われ解釈されるということが起きていて、それを受けて新しい視点に気づけたり、別の角度からの研究のアイデアが浮かんだりと、自分の視点が相対化された経験だったと考えています。また、逆に登壇者の皆さんにお聞きしたいのですが、原案にあったような胸の内のさらけ出しを、皆さんはどのように捉えたのか、もしあればお聞きしたいですね。

乙幡

大学院生役として出演しました乙幡です。出演に関しては、安請け合いというか、やや気軽に引き受けてしまったという感じでした。始まる前は、演技の経験がまったくなかったのでその点は不安でしたが、台詞のない役であったということもあり、実際には演技をしているという感覚はほとんどありませんでした。

星野先生と高原さんのご質問にまとめて答えさせていただきたいと思います。まず、高原さんの実存的に抱えている悩みを、自分自身がそのまま表現できるわけではないということは前提としてありました。なので、カメラの前に立って何かをするというときに、どうしようかと考えていたのですが、一つずっと意識していたのは、劇中の人物は、本来であれば見えないはずのものが見えていて、聞こえない音が聞こえている、ということです。今回あらためて観て、やはりどこか不穏な映画だと感じたのですが、それは、見えないものや聞こえないものがこの人物の近くにあるというこの感覚と関わっているのではないでしょうか。

映画の最初と最後のシーンで、駒場キャンパスの地下道のシーンがあります。この地下道は普段立ち入ることができないところで、撮影のために特別に使用させていただきました。私自身そのような場所があることを今回初めて知ったのですが、普段歩いている比較的新しいキャンパスの地面を開けてみると、古いレイヤーが残っていることに驚きました。高原さんは、地下道の歴史などについてもご存知だったかと思いますが、そのような人がキャンパスを歩いていれば、確かに見えないものが見えたり、聞こえないものが聞こえたりしていてもおかしくはないのだろうなと。高原さんご自身がそのように考えていたかどうかは分かりませんが、高原さんという素材を解釈するうえでとくに重きを置いていたのはそうした点でした。星野先生のご質問に関してお答えするならば、普段歩いているキャンパスがまったく違うかたちに見えるという、そういう経験だったと思います。

小手川

制作時に意識していたことの一つは、素直につくるというか、等身大につくるということでした。等身大というのはつまり……たとえば、駒場博物館に所蔵されている一高の資料には、かつて図書館として使われていた駒場博物館という建物そのものの記録もあって、古写真などに見られるまさにその空間のなかに自分の身を置いてアーカイヴに接することができるわけです。そこで何が行われていたのか、そこが当時どのような空間だったのか……駒場という場所についての記録を駒場キャンパスのなかで読むことができる。いま乙幡さんも話していたことですが、駒場キャンパスにはあちこちに一高や戦争の記憶が残っていて、駒場にいるというだけで、意識的にも無意識的にもこの歴史の記憶から作用を受ける。駒場という場の歴史に触れることを通じて、そうした時空を越えるような身体感覚が生まれることがあるのではないかと思います。そういう感覚のヒントをもらったのはまちがいなく高原さんの存在も大きかったです。駒場という場からやってくる作用がどのようなものなのか、資料から読み取れる歴史を史実として正視しつつ、経験的感覚的なものを重要視するという方針で、制作チーム内でディスカッションを重ねました。このあたりは研究活動にはない、制作という営為の大きな特徴だと思います。

ところで、大学院生としての自分の研究対象は主に映画なのですが、映画を研究しようと決めたのと同時期に、小林康夫先生に導かれるかたちで20分ぐらいの短編映画を自主制作したんです。自分にとっては映画研究と映画制作の出発点は近く、正直にいうと両者に対するモチベーションみたいなものをまだはっきりと識別できていないと思いますね。そのような個人的な経緯もあって、今回、最初から映画をつくりたいという気持ちがありました。

ポリフォニックな声──『籠城』における声について

星野

作品の内容についても若干コメントさせてください。今回あらためて見返してみて、やはり「声」が印象的な映画だと思いました。実際の一高は男性しかいないホモソーシャルな空間でしたが、この映画には女性の声が多く、だいたい男声と女声が半々くらいでした。これは『籠城』という映画の重要なポイントだと思います。ただそのうえで──もし違っていたら言っていただきたいのですが──どちらかというと女性の声が「ツッコミ」に使われているようにも感じられました。つまり、男性の声はおおむね一高生の心情を内面化している声として、かたや女性の声は「……と彼らは言っていた」というツッコミの声として使われているような印象がある。この点だけを見ると、男声/女声の割り振りがいささかバイナリーすぎるというか、不必要にジェンダー化されているような気がしました。

小手川

声の使い方についてですが、高原さんと一緒にシナリオを書いている段階では、声は男性だけの予定でした。第一稿の完成後、当時の制作チーム内で話し合い、プロデューサーの助言を受けて女性も男性も分け隔てなく、オーディションで出演者を募集することにしたんです。その段階でセリフの割り振りは決めていませんでした。声の収録をする前の一ヶ月ぐらいで、出演が決まった方々とシナリオ全体を通し読みしてもらうワークショップを行い、それぞれが発する声をお互いに聞き合って、言葉がどういう印象で響くのか、セリフの意味がどのように伝わるのかなどを議論したのですが、その過程でシナリオもかなり書き換えています。収録でも割り振りは厳密に決めず、即興で演出もしながら、ほとんどすべてのセリフを録音させてもらって、編集時に録音した全員の声を聞き込みながら、映像の世界や物語の展開に合うようにはめていった、という感じです。女性だからというより、それぞれの声がどういう個性や質感を持っているのかを考えて、セリフを割り振っていったと思います。しかし、実際の一高は男子学生のみのホモソーシャルな空間で、それを現代から批判的に捉える必要があるという意識はかなり強く持っていたので、おそらく女性の声の使い方や割り振りにも影響があったのではないかとは思います。

星野

乙幡さんがおっしゃっていたことに関連して高原さんにお訊ねしたいのですが、この「私」という人は明らかにパラノイアですよね。もちろんこういう研究をしていると、自分の研究対象の声が聞こえてしまうのは多かれ少なかれあると思うのですが、ひとまずそれは措きます。むしろこの作品にとって重要なのは、劇中の「……ねばならない」というパラノイアックな台詞が、一高に対する強い同一化と、それに対する批判的な距離を同時に帯びているように思われることです。「……ねばならない」という本人たちにとってはシリアスな義務感にもとづく台詞が、何度も反復されることでどこか滑稽な、コミカルなものに変わっているようにも思いました。

高原

僕の実存と関わる話に再びなるのですが、僕の一高の研究の中には、なんでこういうことになっているのだろう自分は、という感覚があります。自分は東大にすでに17年在籍しており、誰に頼まれているわけでもないのに研究を続けているわけです。僕は「日本勉強思想史序説」という本を書きたいくらいそのテーマに興味があるのですが、立身出世を目標として、誰に頼まれたわけでもないのに勉強をして、栄達していこうとする一高生たちも、どうして勉強をこんなにしていたのでしょうか。日本政治思想史の渡辺浩先生は、この「誰に頼まれたわけではない」ということについて、ボランティアとしての知識人ということを書かれていますが、一高生や僕はどうしてこんなに勉強をしようとしているのだろうかということがある種共鳴していて、パラノイア的な表現の前提となっているのかもしれません。

映画における「居心地の悪さ」をめぐって

質問者1

今日拝見していて、控えめに言って映画に居心地の悪さを感じました。つまり、なぜ一高なのだろういうことなのですよね。プロジェクトの流れや原案者の実存的な経緯は分かったのですが、そこで取り上げられている一高主義/籠城主義と、この映画との距離が全く分からないままに、一高生の言葉を記憶しなければ、正しく理解しなければということが強迫観念的に映画でリフレインされるのですが、そこにナルシスティックなもの、この映画自体が鼻持ちならないエリート主義を反復しているのではないかと感じてしまいました。それに対してこの映画はどういう距離をもっているのか、それを抑制してしまってはいないか、作り手としてそのあたりはどのようにお考えでしょうか。

小手川

ホモソーシャルでエリート主義的な一高という時空間と批判的に距離を置きながら、なおかつ強く密着する──そういう微妙な距離感は本作の制作でもっとも意識していたことの一つです。強迫観念的な印象を受けるのは、言葉の力や声の使い方が大きいのではないかと思います。たとえば、本作のセリフは総じて一高について語っている言葉で、セリフには直接引用や間接引用もたくさん用いています。引用した言葉が誰の発言であったかということも資料に記録されているのでわかります。それは具体的な発話者のいる固有の言葉です。しかし、そうした言葉を、たとえば特定の誰かの言葉として伝えるという仕方ではなくて、観客にダイレクトに、言葉が語るように届けたかった。もはや誰の言葉かわからないような一高について語る言葉のもつ物質的な力というか……書き残された言葉にわたしが感じたのはそういうものでした。そうした声の力と、エリート主義的な内容を持つ言葉とともに、画面に映される資料を通じて、あるいは「駒場」という空間において、一高という歴史を見るという体験を観客の方と共有したかったんです。

質問者1

映画の一人称を固定させないという戦略を取っていることは分かりました。確かに、「彼ら」や「私たち」がスイッチされることもあれば、男性と女性が使い分けられたり、映画の画面の中に登場する人物とボイスオーバーの声がマージングするとは限らないところだったりで、ずらされていることは分かるのですが、そうすることで、言葉を発する主体がどこに定位されるかが空転してしまっているように感じられます。それが私にとって居心地悪く感じられました。

星野

さきほど、「……ねばならない」という台詞の反復がコミカルなものに転じていると言いましたが、ここにベタに居心地の悪さを感じるというお気持ちもよく分かります。このあたりはいくぶん微妙なところだと思うのですが、わたしは、そうした居心地の悪さを共有できれば、この映画の目論見は達成されたようにも思うんですね。この映画が表象するかつての一高生たちの「声」が、鼻持ちならないエリート主義であることは明らかだと思います。それは、まさしくこの映画が一高を批判的な距離のもとで見ているからではないでしょうか。むしろ、わたしが居心地の悪さを感じる面があるとすれば、そうした一高へのノスタルジーがどこかベタに受け取られてしまっていることに対してですね。この映画は学内の評判がそれなりによく、先日は学内広報誌の表紙を飾っていましたが、そうした受容の面で居心地の悪さを感じることはあります。

歴史資料と映画

質問者2

今回お話をお聞きしていて、映画では音声やセリフの表現が強く、その中に制作者の内面的なものが表現されているように見える一方、その声が主観的なものなのか、客観的なものなのか、問いかけているようにも思えました。前回の質問に引き続く形で、撮影の際の被写体との距離をどのように考えていらっしゃったのかお聞きしたいです。また、映画作品といままでの研究とのつながりについてもう少しお聞きしたいです。研究の内容が全て制作に反映されたわけではないと思うのですが、表現したかったけれどしなかった部分は、どのようなものでしょうか。一高の資料は膨大であったと思うのですが、どのようにして選ばれたのでしょうか。

小手川

膨大な数の一高の資料があります。写真資料も文字資料もとても数が多く、要するに、全てを作品に入れることはできないので自分たちで選別しないといけなかったのですが、まずは高原さんと一緒に選別を行って、それをもとに撮影時にも吟味しました。駒場に一高が移転した1935年から1945年までという期間を最初に設定して、それから、論理的にこの資料が大事だというよりも感覚的に選んでいったという感じです。被写体との距離にかんして、撮影の一之瀬さんとは、たとえば写真資料の枠を映像のフレーム内に入れるか入れないかとか、古写真の物質性をどうやって映像に収めるかとかを話し合っていました。歴史資料の現実と映画というフィクションとのつながりを重要視していたと思います。ところで、原案を高原さんに頼んだのは──そのように依頼したわけではありませんが──高原さんは一高生のように自分について書くことができるのではないか、という直感があったからです。「研究と実践」という点を考えても、この一高生のように書く高原さんの言葉は本作にとってとても重要な要素だったなと思います。一高生のように書くということは、当時の記録に読むことのできる一高生たち自身の言葉のなかにもある特徴だとわたしは思っています。それ自体もある種のフィクションであるような一高生という集合、一高という共同体をかたちづくるような言葉を、映画作品として表現する。彼らの言葉に過剰に接近しながら、そのグロテスクなまでの過剰さによって、過酷な時局下における駒場時代の一高という共同体のアイデンティティを表現できるのではないか。そうしたことが本作で伝えられているなら本望です。

註

-

[1]

東京大学東アジア藝文書院「一高プロジェクト」

https://www.eaa.c.u-tokyo.ac.jp/projects/first-high-school-materials-archive/

東アジア藝文書院(EAA)の駒場オフィスが、かつての第一高等学校、通称「一高」時代の中国人留学生のための講義棟であったことを機縁として始まり、一高に関する資料の公開やプロジェクトの実施を行っている。 -

[2]

『表象のディスクール』(全6巻)は、2000年に小林康夫・松浦寿輝が編者となって、東京大学出版会から刊行された。東京大学の表象文化論コースに携わる研究者を中心に、6巻それぞれのテーマに関わる複数の書き手が執筆した。

Information

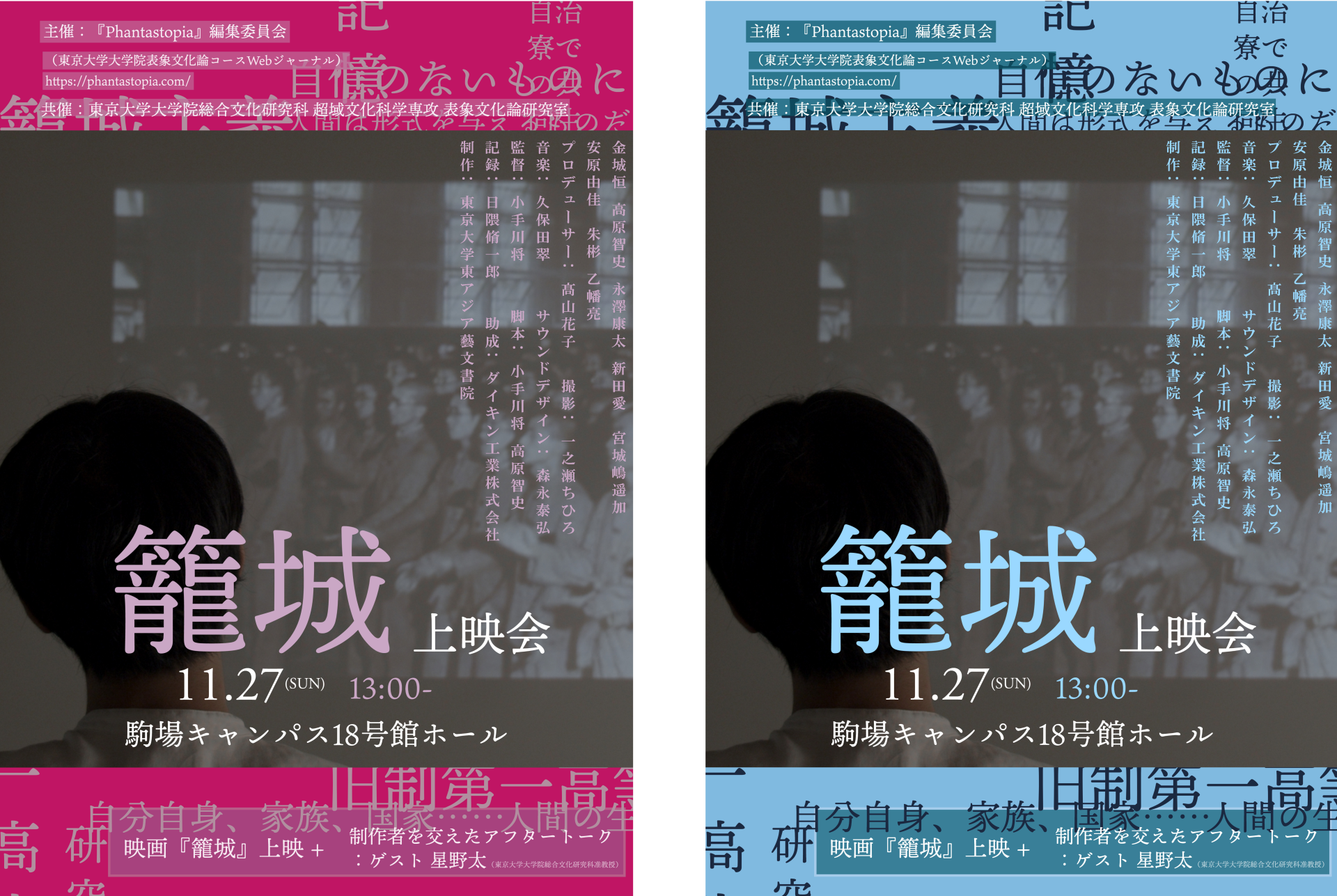

映画『籠城』上映会+アフタートーク

2022年11月27日(日)13:00より、駒場キャンパス18号館ホールにて映画『籠城』上映会が『Phantastopia』編集委員会の主催で行われた。

上映後には、映画制作チームの小手川将、高原智史、乙幡亮、およびアドバイザーとして映画『籠城』の制作に参加していた星野太、司会として梅谷彩香(当初司会を予定していた原田遠は体調不良により欠席)によってアフタートークが行われた。

『籠城』(2022/65分)

旧制第一高等学校(通称、一高)は、1935年に本郷から駒場へと移転するが、そこでの生活は、本郷時代以来の「籠城主義」と呼ばれる自治寮での共同生活に支えられた、独特かつ閉鎖的なものだった。だが、1941年、1942年と戦時色が深まるにつれ、一高のアイデンティティともいえる「籠城主義」は、そのまま維持することはできなくなってくる。本作は、あたかも一高生らに同一化するかのように、アイデンティティの拠りどころを求めて研究に専念する大学院生の主人公「わたし」の意識を通じて、駒場時代の一高を描き出す。

Twitter: https://twitter.com/AClosedOffMan