2022年、東京大学大学院総合文化研究科表象文化論コースの学生が運営する新たなwebジャーナル『Phantastopia』が創刊された。表象文化論コースの学生ジャーナルには前史があり、各号で設定されたテーマについて研究会を行い、その成果をもとに論文集を作成するという学生論文集『表象文化論研究』が2003年から2013年にかけて刊行されていた。すでに『Phantastopia』のホームページにおいて著作者の許諾が得られたものに関しては、電子化が行われている

(https://phantastopia.com/repre-archive/)。

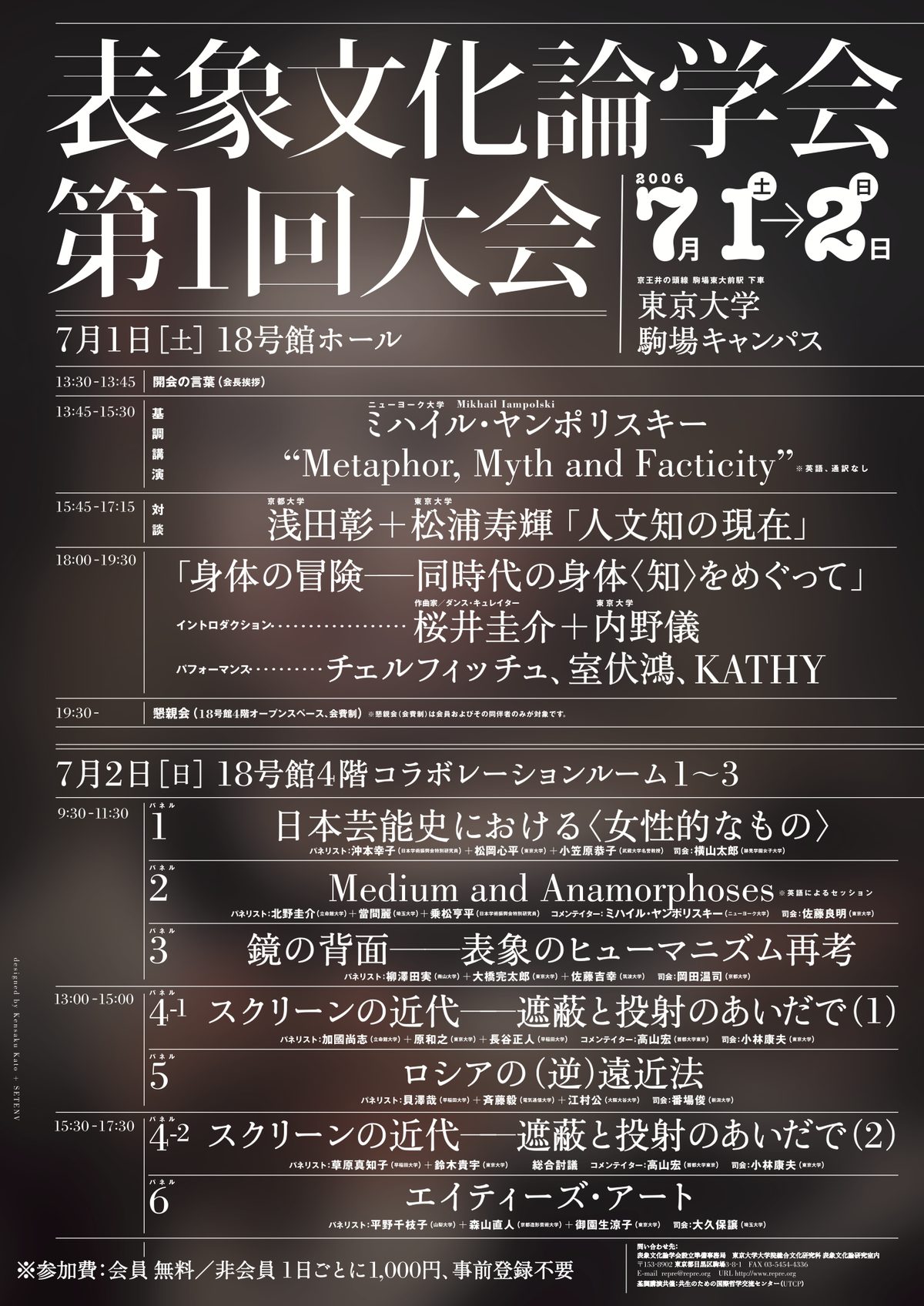

1986年に東京大学教養学部に表象文化論コースが設立され、現在2023年に至るまでの30数年の間に表象文化論という学問は、その定義やあり方をめぐって、様々な試みが行われ、とりわけ『表象文化論研究』が発刊された2000年代、2006年には表象文化論学会が設立される。コースの設立から15~20年後経ち、時代状況が変化する中で、表象文化論の枠組みや場所の在り方が、模索された時期であると言えるのかもしれない。2000年代、表象文化論はどのような位置にあったのだろうか。

今回、座談会の形式を取り、当時『表象文化論研究』に関わりのあった門林岳史氏・田中祐理子氏・横山太郎氏の3人に、『表象文化論研究』の話題を中心に、表象文化論コースに在籍をしていた学生として当時をどのように見ていたのか、振り返ってお話しいただいた。

『表象文化論研究』が作られた頃──大学院改革と2000年代の人文学

横山

小林康夫先生が主任だった2000年度にRA(リサーチアシスタント)の制度がスタートして予算が付いて、博士後期課程の院生だった僕と沖本幸子さん、後に木村理子さんが採用されました。これが発端と言えば発端ですね。RAといっても何をさせるか手探りという時代でしたが、小林先生のサジェスチョンでアジアをテーマにした研究会を始めました。特に表象文化論コースの学生に限るというような発想もなくて、当時、総合文化研究科地域文化研究専攻のアジア科にいた三澤真美恵さんなどにも声をかけました。2000 年3月23日に9名の学生による「アジアの表象文化論」というシンポジウムを行ったのですが、意外と人が集まってくれて、先生方にも院生主体のイベントが学内で行われて盛況だったのは画期的だと、結構褒められたのですね。小林先生から表象文化論研究室として予算を出すから論文集にまとめてみたらという提案もいただきました。

さらにその時期、石光泰夫先生のゼミで研究会をやっていて、田中さんもいらしたんですが、そのゼミの延長で論文集を出そうという話が進んでいました。それで、両方をセットにして定期刊行の学生論文集という媒体で出そうという流れになっていったのだと思います。

『表象文化論研究』第1-2号、2003年

田中

当時、小林先生や石光泰夫先生が、大学院生はしっかりと論文を書かなくてはいけない、学位論文の他に小刻みに論文を書いて発表しないといけない、ということを、すごく強く学生におっしゃってくださるようになって、君たちは言わなきゃ分からない、だから私は言うことにしたということをおっしゃられていたのを覚えているんです。

私と横山さんには2年ほど入学年度の差があるのですが、当時は過渡期だったのではないでしょうか。大学院改革の中、先生方の対応もだいぶまだ温度差があった時期ですから、博士号は退官するときに取るものだという意識の先生と、早く取らなくてはという先生がいて、学生のための媒体を作らなければならないという意識を小林先生や石光先生のような方々が強く持ってくださったように思います。まだ表象文化論学会もなかったので、分かっている人は自分で他の学会に行って他流試合をしながらも、自分が書いているのは表象文化論だと自覚しつつ論文を出している人もいたのですが、私のようなダメな学生もいる、と。そこでコースの紀要を作るという方向に先生方が何か動いていらしたんじゃないか、そんなふうに当時感じていました。

門林

田中さんは、僕や横山さんよりも大学院に進んだのが2年ほど上の世代ですね 。大学院改革の話が出ましたが、それにともなって大学院の定員が増えるのが、田中さんと僕や横山さんのちょうどあいだの年、つまり1996年度に入学した学生からだと思います。

横山

東大の大学院重点化と呼ばれた改革の中で、1996年から表象文化論コースの修士課程の定員が倍くらいになったんですよ。田中さんの世代までは修士に1学年8人くらいの定員だったのですが、僕らの前の年からは倍ぐらいの13、14人になっていて、学生は学生、先生は先生というような雰囲気に変わっていったのではないでしょうか。その学生がコミュニティを作ったことが大きかったと思います。僕の同期の院生の読書会のことは門林さんが補足してくれると思いますが、いろいろ語り合うような関係ができた。そういう院生コミュニティのエネルギーの蓄積があったうえで、冒頭でお話しした学生シンポジウムとか、後で話題になると思いますが、UTCPや表象文化論学会の設立という流れになっていった。そのように僕は理解しています。

門林

学生の定員がほぼ倍に増えた当時の大学院に入ってきた学生たちの空気感として、このままのんびりやっていても、希望する学生全員が研究者として常勤の職に就くことはないだろう、という認識はみんなが持っていたと思いますね。何とか道を切り開かないといけないけれども、先生方はあまり学会活動などをしてないから結局自分でどうにかするしかない。その頃までの表象文化論研究室の先生方には、批評的な言説の世界、つまり商業的な雑誌媒体などに論考を発表するのが中心で、アカデミックな学会活動にはほぼ関心がないような方が多かったと思います。この頃までは1980年代のニューアカデミズムと呼ばれた動向の名残があって、『批評空間』もまだ健在でした。

また、すでに博士課程に進学していた学生たちは『表象のディスクール』[1] に執筆する機会があったけれど、自分たちは間に合っていないし、自分でなんとかしないと、という意識がありました。まず博士論文を書きあげないと、研究者として橋にも棒にもかからないという認識があったし、自分の専門領域で研究教育職に就けるとは限らないから、留学をしてせめて語学講師は務まるようにしておこう、とか、そういう切迫感が僕らぐらいの世代にはあったと思いますね(もちろん、語学のためだけに留学するわけではないですけれど)。また、たまたまですが、僕らの学年は思想系の学生が多く、竹峰義和さん、宮﨑裕助さん、石岡良治さんとか、専攻は異なりますが國分功一郎さんとか郷原佳以さん、大竹功二さんなどもいて、読書会をよくやっていたんですね。そして、みんなほぼ同じタイミングで2000年〜2001年ごろに留学します(全員ではないですけれど)。僕は他の多くの同期の学生と違って1年ほどで帰ってきて、その間に、横山さんが助手になっていました。そのタイミングが、『表象文化論研究』の刊行を準備し始めた時期ですね。

小林康夫、松浦寿輝編『表象のディスクール1 表象 : 構造と出来事』東京大学出版会 、2000年

2002年9月に留学から帰ってきて、すぐに研究員やRAなどのポストがあるわけでもなく、収入源にも困っていた時期に、装丁のバイトをやらないかと横山さんから声をかけられDTPを担当しました。『表象文化論研究』創刊時は、DTPの主流が、Quark XpressからAdobe InDesignに切り替わろうとしていた時期で、『表象文化論研究』のDTPはAdobe InDesignを用いています。ちょうどその頃に文学フリマなどが盛り上がってきていて、個人が自分のパソコンでDTPをやってオンデマンド印刷で雑誌を作る、そしてそのクオリティーは商業的な出版物とそれほど遜色ない、という時代になり始めていました。僕は幸いにも、帰国後の2003年からUTCP(駒場キャンパスの哲学COE)[2]でRAとして(後に研究員として)働かせていただくことになるのですが、どういう因果か、そちらでも主な仕事は講演などのイベントのチラシデザインや、紀要などの刊行物のDTPでした。

表象文化論は時代遅れ?

田中

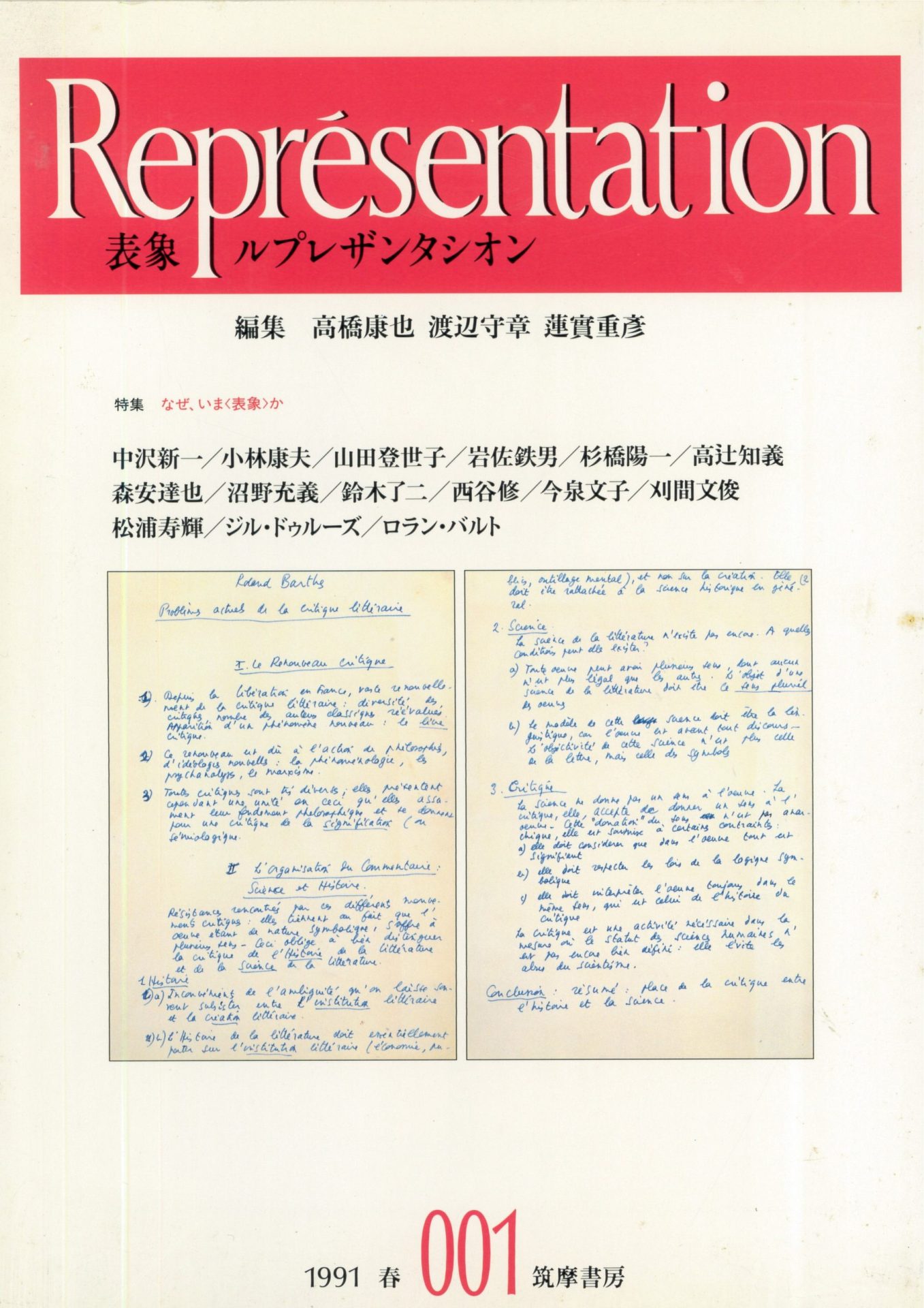

『Représentation』[3] の頃は、それこそいくらでも先生方が腕一本で表象文化論という領域を作っていけるんだぐらいのことをいつも言ってらして、学生も修論でいいのが出ると本になるので、力のある書き手は自分で本が出て育っていくようなイメージで、先生方が育てられていたのだと思います。ですが、それだけでは難しいとなってくる時期で。

高橋康也・渡辺守章・蓮實重彦編『Représentation』第1号、筑摩書房、1991年

この『表象文化論研究』が出る少し前ぐらいに論集を出す別のプロジェクトを動かそうと小林先生がしてくださっていて、自分達の力で原稿をまとめるとこまでやりなさいみたいに言ってくださっていたんです。けれども、なかなか原稿が集まらないとか、もたもたしていたら、やっぱり君たち、本を出すっていうのがどれだけ大変なことかわかっているのかというのをおっしゃられて。本がなかなか出せない状況に出版社もなっている時期で先生方ぐらいの書き手であれば出せるが、院生はなかなか出せない。ですが一方院生は頑張って論文を書かなくてはいけない、出してはあげたい。そういうことも相まって、この『表象文化論研究』だったのではないかと思います。

自分は『表象のディスクール』の段階では博士課程に入っていて、多くの院生が書かせていただいて救われたのですけれども、そのために小林先生がぎりぎりまで機会を作って、指導してくださったんです。自分が教員になってみると、どういう考えでやられたのかがよく分かります。本当に80年代と90年代初期と2000年代で大きく状況が変わった、というのが背景にあったと思います。今、またすごく変わっているんだろうなと思いますけども。

門林

僕が学部に入学した1990年代前半頃に、駒場の1、2年生の文系の演習科目の改革があって、そのテキストとして小林先生と船曳建夫先生が編者の『知の技法』[4] が出版されたり、あるいは同じく英語科目の改革があって、佐藤良明先生と柴田元幸先生が中心になって共通のテキストとして『The Universe of English』が出版されたり、ということがありました。その頃、CCCL計画という駒場寮を取り壊して新しい図書館と生協を建設する計画もずっと動いていたし、90年代は、大きく駒場のあり方が変わろうとしていた時期だったんでしょうね。

小林康夫、船曳建夫編『知の技法』1994年、 東京大学出版会

横山

大学設置基準の大綱化で規制緩和するかわりに、大学を「改革」するぞっていう時代ですよ。その大きな流れの中に大学院重点化による修士課程の増員も含まれていた。『知の技法』とか『The Universe of English』もそういう流れの中で、比較的ましな何かをやろうという動きだったのでしょう。いわゆる抵抗勢力になるのではなく、荒波をうまく渡るという姿勢でいた人たちが、小林康夫先生とか船曳建夫先生とか、あるいは佐藤良明先生とか、そういう方々だったと思います。

表象文化論という看板は、初めの頃は駒場の先生たちがやりたいことをやるための方便みたいなものだったと思うんです。聞いた話でどこまで本当かわかりませんが、「芸術」という言葉を使うことができない事情があったから「表象」にしたそうですね。少なくとも渡辺守章先生にしても蓮實重彦先生にしても、名前とか理念とかより、自分たちが一般出版界でおこなっているような学術行為の場を大学に作ることが第一だった。昔からの本郷の文学部、あるいは駒場でも伝統ある比較文学比較文化とは違ったスタイルの学問をやれる領土を、大学の教育制度のなかに自分たちで開拓しようとして、大学当局や文部省を相手にそういう学問があるふりをしたんだと思います。「ふり」といっても真剣なプレイ。そういう彼らの遊び場につけた名前である「表象文化論」を真に受けて入ってきたのが我々の世代なんだけど、その頃はもう良い時代が終わろうとしている時期で、それで「あれ、自分たちは遊んでいられないぞ」と気づく。そういう中で様々なことをしたことの一つが『表象文化論研究』だったという気がしますね。

門林

社会的な背景で言うと、田中さんがさきほど、修士論文でいいものを書くと単行本として出版させてもらえる流れがあったとおっしゃっていたのですが、それは社会学だとその後もしばらく、時々起こり続けているんですよね。90年代頃に宮台真司さんや大澤真幸さんなどの社会学者が新たな論客として台頭したり、吉見俊哉さんたちがカルチュラル・スタディーズを本格的に日本に導入するなどの動きが集中して起こって、いわゆる言論の世界で発言力が大きい研究領域が、表象文化論も含めて人文学や現代思想系の言説から、社会学に明白に移っていきます。そういう中で表象文化論の大学院に進学した自分たちは、少し時代遅れのところに来てしまったかもしれないという感覚も持っていました。

横山

同時代感覚でいうと、ポスト・コロニアル理論やカルチュラル・スタディーズが流行したときに、僕らの世代はそれらも大事と考えていた人は多かったのですが、蓮實先生のような方は、そのような北米的なイズムというか、批判理論のようなものとは距離を取っていたところがありました。しかし、学術的な言説のマーケットはそちらが大きくなっていくわけで、私も昔ながらの「80年代表象」の発表媒体が減っていく雰囲気を感じていた気がします。

田中

表象文化論コースの中にいたのですが、自分は、コースのどの先生とも同じディシプリンではなく、どちらかといえば科学史でやらなくてはいけないことをやっていました。ですが、当時科学史の研究室には自分と同じような研究対象をやっていらっしゃる先生がいなかったこともありますし、私としては、自分はとても表象文化論を真に受けていて、身体論と思想とで、無文字というか精神分析的な表現や病気に関心があって、表象文化論らしいことを研究していたと思うのですが(笑)。私は修論が失敗作で、どこかのディシプリンの型に一度きちんと入って訓練した方がいいと思ったので、博士課程での留学は医療人類学の講座に行っているんですね。どの領域でなら出来るのかというのをあちこち探る感じでした。

表象文化論をやっていると、どこの領域に行っても何かが出来るような気がしてしまうのですが、私の場合は、実際に論文を書いてみると読んでくださる方が仰天することが多かったです。非常に作法がなっていないというので、あちこちで怒られました。だいぶ凹むことも多かったんですけど。いま、表象文化論の学会誌を読んでいても、どの領域の方でも表象文化論学会だけで投稿するのではなくて、自分と関わりがあると思える別の学会を一つは持っておいて、さきほど横山さんがおっしゃったように、表象文化論はフィクションなのだとしたら、ちゃんとそのフィクションをその場でも実現できることが必要というか。院生時代に表象の中だけでやるのではなくて、もう一個足場を作って、そこの方法論を自分もやってみるっていう、パントマイムのようなものでもいいですけど、それはただ単に業績を作るというだけではなくて、むしろ面白いことぐらいの気持ちで、かつ絶対やった方がいいことなんだろうなと思います。

表象文化論学会へ──表象文化論の場

門林

『表象文化論研究』第3号は、「エステティクス再考」というテーマが設定されています。石岡良治さんと僕を中心に研究会を立ち上げたのですが、美学と感性論の両方の意味がある「エステティクス」という概念を、感性論の方に重点を置きながら再定義するというような趣旨ですね。第1・2号の刊行が決まったあとに、第3号に向けての研究会を組織しないかと誘われて、そのときに近い位置にいた大学院生たちと一緒に取り組めるテーマは何だろう、と考えて発案しました。2003年3月頃に研究会の企画立案をして、秋に研究会メンバーの研究発表会を行い、その後論文として提出し、査読を経て刊行、というプロセスですね。

『表象文化論研究』第3号、2004年

それと似通った取り組みとして、その翌年には『UTCP研究論集』の第2号として「感性の論理・身体の思考」という論文集を刊行しています。2002年度にUTCP[5]が発足し、僕自身は2003年度から関わりはじめるのですが、当時のUTCPは僕も含めてとにかく大量の研究員とRAを雇用していました。そして、確かUTCPの3年目、2004年が始まる時だったと思いますが、その当時UTCPのリーダーをしていた小林先生が、若手研究者の雇用が実質的に実のある研究成果に繋がっていかなければならない、という懸念を抱いたんでしょうね。研究員、RAとして雇用されている若手のミーティングの席で、グループに分かれて研究会を組織して、それを1冊の論集にまとめなさい、と言い渡された記憶があります。それで僕は「身体の思考・感覚の論理」というテーマを作り、シンポジウムの開催と論集の刊行を行いました。これにはUTCPの研究員・RAでない人も参加可能だったので、当時表象文化論研究室の助手を務めていた横山さんも加わっています。

UTCPでの研究会・論集が『表象文化論研究』と大きく違ったのは、予算が付いていたので、シンポジウムをかなり大きな規模で開催できたことです。フライヤーを作って学外にも送付したりとか、ゲストを招く予算もあったので、コメンテーターにも来てもらったんですよね。コメンテーターはかなり豪華で、前田英樹さんと大澤真幸さんと河野哲也さんに来ていただきました。駒場キャンパス12号館のけっこう大きな教室を使用したのですが、自分たちが想定していた以上に大盛況だったのを覚えています。ずいぶん後になって大澤真幸さんとお話しする機会があったのですが、そのときに、「あのシンポジウムで発表していた若手は、その後みんな研究者としてものになってるよね。それってすごいことだね」というようなことをおっしゃってくださったことを覚えています。覚えていてくださったということも含めてうれしい言葉でした。

横山

そのシンポジウムのインパクトから、田中純先生が表象文化論学会を作る決断をされたと僕は理解していますけどね。周りを巻き込むイベントを大学院生やポスドクくらいの若手がやって成果を出すのを見て、田中先生は「この人たちは、もう学会とかを組織してもいい状況なんだな」という印象を強めたんだと思います。僕は当時助手だったので憶えているのですが、学科会議の席で突然田中先生が「学会を作るべきだと思います」みたいなことを発言されて、他の先生方も「田中さんがそう言うなら」みたいな感じで。

その「若手」だった我々の感覚って、「その局面に応じて、とりあえずやれることをやる」みたいなものだったと思います。その一環で、『批評空間』とか『現代思想』みたいな一般出版物では全然ない、非常にマイナーな場所で、『表象文化論研究』を作ったのですが、結局それが後に繋がったりしたんですね。そこで出した論文を読んでくれたり、評価してくれたりする人もいたし、人の繋がりもできたし、その動きが学会にも繋がったし。

今やっていらっしゃる『Phantastopia』も研究業績にならないというふうに考える人もいるかもしれないけれど、意外とそんなこともないと思いますよ。例えば大学の採用人事で業績を評価するために若い人の論文を読むわけですが、それが載っているのが学会誌なのか学生紀要なのかよりは、期待する専門領域とマッチしているかとか、論文自体のクオリティーがどうかをむしろ気にするので。少なくとも、まだ人文系ではそうだと思います。とりあえずじたばたと自分達で出版したり、自分たちでメディアを作ったりするっていうのは大正解だと思いますね。

門林

『表象文化論研究』に関していうと、自分達でメディアを作ったと言っても、あくまで組織の中でやっていたことなので、率直に言うと、大学内でそういう枠組みがあったからそれをありがたく使わせていただいたという感覚ですね。けれども、先にも言及した文学フリマなどの同時代的に盛り上がっていた流れとは、後から振り返るとシンクロしていたかもしれません。

また、表象文化論学会発足をめぐるもう一つ重要なこととして岡田温司先生の名前があります。田中先生は2005年頃に、当時京都大学大学院人間・環境研究科にいらっしゃった岡田先生に招かれて京大で講演している。 その時に岡田研究室の若手の研究にすごく刺激を受けたみたいで、何か返礼的なものとして、岡田先生の周辺の若い人たちが駒場に来て、当時田中先生が主催していた表象文化論コロキウムという集まりの枠内で講演や発表をするということがあったんですね。岡田先生や、その研究室にいる若手も巻き込むぞということはおそらく学会を創設するときの強い意志として最初からあったと思います。そして、これは学会発足後のことなのですが、岡田先生が、広い意味での芸術学の若手が集う「イメージ(論)の臨界」という研究発表フォーラムを主催されます。2007年から2010年頃に何度か開催され、そこには駒場の大学院生やポスドクもたくさん呼んでいただきました。きちんと予算が付いていて、発表者の旅費も支出いただいていたはずです。そのようなことも、表象文化論というディシプリンを学会として組織していくにあたっては、けっこう重要なことだったと思います。僕自身は現在、表象文化論学会の会長で、発足当初から色々なかたちで学会運営を手伝ってきていますが、この学会が駒場の学内学会のようなものになってしまったらまったく意味がない、と当初から考えていました。その点では京都大学を中心に関西圏の研究者にもこの学会にコミットしていただけたことはとても大きなことでした。

田中

UTCPのお話が出ましたけれども、COE も同じ時代かと思って、大きな予算を先生方が取ってきて何か仕組みや組織を作られるという時代感を何となく思い出してきました。確かにシンポジウムであれ、何かしら発表したものを最後文字にして印刷すると、人に渡すことも出来ます。院生から先、要するに勉強ではなくて仕事になっていくときに、その仕事を形にしなきゃいけないサイクルがあって、形にすると人に見てもらえるという場所が出来るということで激変したのを、自分は大きく関わってはいないのですが、そこで表象文化論って名前と一緒に出てくる人達の仕事の仕方や顔触れというのがガラッと変わった、ということは実感としてありました。

学会ができた後に、京都大学の岡田先生の研究室もその中で大きな仕事されるようになってくると、今度さらに大きな広がりで人に見てもらえる場所というふうに学会がなっていったのだろうなっていうのも思います。横山さんがおっしゃられたとおり、人に何をやっているのか、嫌でもひとに見られるような場所っていうのが立ち上がったっていうのはすごく大きかったんだろうし、それを存分に使っていくっていうのを、本当に必死で続けていくことが先に繋がるのは、私は反省もこめて振り返って、実感として思います。

表象文化論コースの方ではないのですが、今活躍されている研究者の方で、院生の頃から研究室の紀要に毎号書いていて、博士課程3年が終わるときには博士論文になってしまうくらいまとまりがあるものになった方もいました。どんな形でもいいので、自分で自分たちのやる場所を自作自演で作っていくっていうのはすごく大事だし、意味があることだろうなっていうのは本当に思います。

註

-

[1]

『表象のディスクール』(全6巻)は、2000年に小林康夫・松浦寿輝が編者となって、東京大学出版会から刊行された。東京大学の表象文化論コースに携わる研究者を中心に、6巻それぞれのテーマに関わる複数の書き手が執筆した。

-

[2]

「共生のための国際哲学研究センター」(UTCP:University of Tokyo Center for Philosophy)は、2002年より、文部科学省の21世紀COEプログラム・グローバルCOEプログラムとして発足した。当時はセンター長を小林康夫が務めていた。現在も、東京大学駒場キャンパスで「共生」をテーマに、分野横断的、国際的な哲学の研究・教育を行っている。

-

[3]

高橋康也・渡辺守章・蓮實重彦の編集によって刊行された雑誌『Représentation』。1991年の第1号から1993年の第5号まで刊行された。

-

[4]

東京大学教養学部において1993年から新しいカリキュラムが発足し、とりわけ文系の1年生に「基礎演習」という必修科目が課された。『知の技法』は、小林康夫と船曳建夫が編者となり、基礎演習で1年生に学術論文の書き方を指導するためのサブ・テクストとして用いられる。最先端の学問の魅力を紹介し、論文の書き方・口頭発表の仕方・資料の集め方等を収めている。大学から教科書として発信されたものであったが、大学の枠を越えて多くの一般の読者に読まれた。

-

[5]

註[2]を参照