p.20. はじめに

長谷川三郎(1906–57)は、制作と理論の両面において日本の抽象絵画の先駆者と位置付けられる画家である。長谷川の活動は油彩画の制作から水墨画、版画、写真、デザインなど多岐にわたっており、また批評についても西洋の古典的作家から、同時代の西洋近代作家、日本や中国の美術を対象として論じている。本論では、抽象絵画の理論家かつ実践者としての長谷川にとって、日本や東洋の「伝統」はいかなる意味を持つものであったのか、とりわけ戦後の彼の動向に着目しながら検討する。

戦後の長谷川三郎については、イサム・ノグチや吉原治良との交流という側面から研究されているが[1]、本論でもこうした交流関係を踏まえてその意義を再検討し、彼の美術思想について考察したい。当時の日本美術界において長谷川がどのように評価されたのかを再検討しつつ、単に「伝統的なもの」へ接近していったという従来の長谷川像とは異なる作家像を描き出すことで、長谷川の芸術実践が現代の視点からいかに捉え直すことができるかを考察する。

まず、長谷川三郎の略歴を簡単に確認する。下関市に生まれた長谷川は、神戸、芦屋と転居し、雪舟についての卒業論文によって東京帝国大学美学美術史科を卒業した。1929年のアメリカとヨーロッパでの遊学後、積極的に日本に抽象絵画を紹介していく。作品制作と同時に美術雑誌への執筆を通じて美術批評家としても頭角を現し、1937年には抽象芸術を標榜する自由美術家協会を結成した。この時期には、抽象絵画から写真など多様な表現の模索が試みられるが、1940年代に入ると制作活動と執筆活動を中断する。長浜に疎開中は茶道や禅に熱中し、東洋の伝統に対する思索を深めていった。戦後しばらくして活動を再開するが、油彩画から離れ、墨を素材とした作品を制作していくようになる[2]。同時に日本の既成画壇から距離を置き、イサム・ノグチや書家の森田子龍との交流を深めていった。1954年にアメリカに渡った長谷川は同地の観客から注目を集め、翌年からカリフォルニア美術工芸大学、アメリカ東洋文化研究所で教鞭をとることとなったが、57年にサンフランシスコで亡くなる。

第1節では戦前の、第2節では戦後の長谷川三郎の美術理論を検討する。戦前・戦後を通じて彼が捉えていた抽象芸術と伝統の関係について、実際の作品および当時の時代状況を踏まえて考察を行う。第3節では、日本の「伝統論争」における長谷川の位置付けを再検討し、彼が近代芸術の発展において伝統をどのように解釈していたのかを明らかにする。

p.31. 長谷川の美術理論と抽象に対する評価

早見尭が指摘しているように、長谷川が抽象芸術を日本に導入した1930年代と現代では、「抽象芸術」に対する捉え方は大きく異なる[3]。すなわち、1950年代の抽象表現主義の世界的な流行を経験している現在において、「抽象」は欧米由来の「モダニズムの芸術」とたやすく結びつけられるが、1930年代の時点において、それは同時代的な芸術表現として導入された。いまだ未熟な状態にある日本の近代美術に対して、長谷川は内面的な深化よりも外面的な「賭」として抽象を作用させようとした、と早見は論じている。つまり、西洋で現在進行形で展開されている「近代」的な美術の形式をいち早く日本にもたらそうとしたというのである。早見は「日本の伝統=抽象=西欧モダニズムの芸術=国際性[4]」という簡潔な図式で長谷川の「賭」を捉えているが、本論ではこの図式が妥当性を持つのか、長谷川のたどった経路を考察することで検証する。本節ではまず戦前の長谷川の言説について考察し、伝統を強調するに至った彼の思考を明らかにする。

長谷川が生涯追求した形式である「抽象」は、彼自身の言葉によって同時代美術として語られてきたが、では、抽象と東洋の伝統はどのような論理によって結びつけられていったのだろうか。抽象絵画は、西洋の芸術が正当に発展した結果であり、その発展の普遍性において、日本においても存在意義が見出されるというのが彼の見解であった。長谷川が抽象絵画について論じた文章を精査することで、彼の論理構造を明らかにしていきたい。

1936年に発表された「アブストラクト・アート」は、日本に抽象絵画の動向とその背景となる思想を紹介したごく初期の論文のひとつである。長谷川はハーバート・リードの『芸術と産業Art and Industry』を引用しつつ、近代工業社会における抽象的表現の妥当性を論じていく。その中で彼は、

造形美術に於て、形式の背後にある思想とは假設か空想である。眞の感受性と才能と創作力を持つ造形家の制作活動と思想は常に同存し、思想は制作に凝固するものである。[5]

と述べており、作品自体が思想を示すものであると主張している。長谷川はここで、モンドリアンの絵画を引き合いに出し、画面全体における個別の色面や線の関係に「形式美」の本質を見出す。故に、抽象美術を「無思想的」であるとする批判は、芸術の近代的探究についての認識を欠くものであると指摘する。さらに、抽象絵画の動向は西欧に起源がある一方で「現代的普遍性」を持つものであるとして、非西洋におけるその意義を強く主張していた[6]。

翌37年に刊行された同題の著書『アブストラクト・アート』でも同様の論旨が展開されており、この時期の長谷川が精力的に抽象絵画の普及に努めていたことがわかる。ここでは、1936年のニューヨーク近代美術館での「キュビスムと抽象芸術」展を念頭におき、西洋における抽象美術の発展を紹介している[7]。とりわけ、

p.4セザンヌによって、最も果敢に徹底的に断行された絵画の本質研究の努力が、つひに実を結んで、ここに建築、彫刻、絵画、すべてに亘る、造形芸術の、本質に関する最も熱烈な関心が、科学的世界観、および機械産業の時代に最も適した、必然性を具えた新らしい造形観念の樹立を試みる事となった。[8]

と述べられており、セザンヌを起点として、それ以後の西洋芸術が抽象に至った経緯を説明している点で、アルフレッド・バー・ジュニアの図式を長谷川が参照していたことが明らかである。そして、「抽象芸術は、最も純粋な造型意識の具現である」として、その純粋性は芸術家個人の「名人気質」と異なることを注意深く指摘した上で、芸術が純粋化に向かうことの必然性を強調している[9]。ここで注目しておきたい点は、抽象的平面芸術として書道の価値を高く評価していることであり、抽象絵画にとっての「偉大な宝庫」であるとまで述べて、将来的な抽象芸術と書道の融合を視野に入れている[10]。詳細は第2節での検討に譲るが、これは長谷川と書家との戦後の交流を予感させるものでもある。

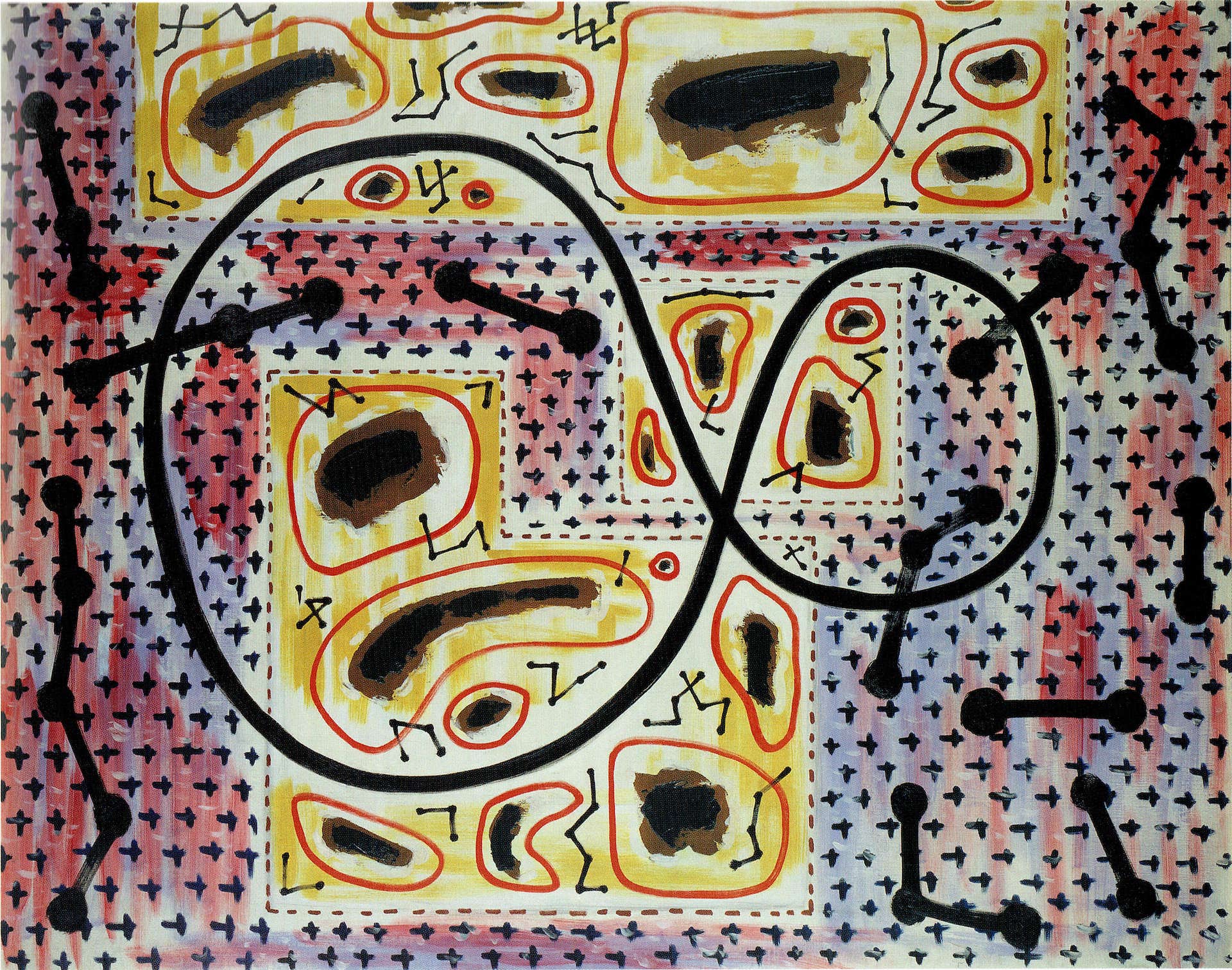

この時期の長谷川の代表作とされるのは《メトロポリス》(1936年)と《蝶の軌跡》(1937年)(図1)である。《蝶の軌跡》にはすでに、次節で検討するような記号的イメージが現れているが、後年の作品とは異なり画面を構成する要素は多様で複雑である。画面は点線によって4つの領域に区切られており、それを横断するように歪んだ黒の無限記号(∞)のような形象が描かれている。中央部の3つの領域は塗り残しの余白を作りながら黄色で着色されていて、さらに赤い曲線で囲まれた領域が複数あり、それぞれの内部はその曲線の形を小さく反復するように茶色と黒で塗られている。空いた空間は、星座線のような黒の折線で埋められている。外側の領域は赤と青が混ざり合いながら塗られていて、青のプラス記号が全体にほぼ均等に配置されている。そして、黄色の領域の星座線を拡大したような太い折線が無限記号と重なりながら描かれている。上部はカンヴァス外へとイメージが広がっていく印象を与えているが、他の三方向にはその傾向は見られない。乾は本作について、堅固な造形の世界が構築されると同時に、イメージ全体が豊かな詩情と素朴なユーモアに満ちていると評価している[11]。画面には抽象的なパターンが充満しており静的な雰囲気があるが、筆跡と塗り残しがリズム感を与えており、原色を中心とする配色によって観者に鮮烈な印象を与える。そして、ところどころでパターンが重なり合い、とりわけ、画面全体に無限記号が配置されていることで、視線を全体に誘導していく効果が見られる。一人の作家の影響下に制作していたのではなく、モンドリアンのような色彩、カンディンスキーのような記号の配置というように、複数の要素を自分なりに消化して描いていったものと考えられる。長谷川の油彩による抽象画は、その後の作例が少ないことに鑑みても、この段階でひとつの完成形に達したと言ってよいだろう。

このように、西洋の抽象芸術の実践という点では十分な成果をもたらしたと言えるものの、少なくとも表面上において、この段階ではその後長谷川が強調していくような東洋の芸術から学び取った要素を見出すことは難しい。しかし、言説の面では次に述べるように、彼の主張のp.5基本的骨子は完成されていた。

初期の著述において、抽象芸術を評価する長谷川の議論の特徴は、西洋の芸術が抽象絵画に至った歴史的経緯を必然的なものとして捉えていることにある。そしてその必然性は、プラトンが純粋な形式美を説いて以来のものである(にもかかわらず、再現的表現を前にして忘れられようとしていた)ことを指摘しており[12]、抽象芸術の優位性は時代を問うものではないと彼は考えていた。そして、抽象芸術の未来像について、書道や茶道、生花に言及しており、また、非西洋の芸術の影響を受けて近代芸術が発展してきたとするバーの議論を踏まえていることから、抽象芸術の可能性は西洋の芸術にのみ特権的なものではないと考えていたことがわかる。すなわち、長谷川にとって抽象芸術は、時代・文化を超えて通用する普遍的な芸術言語であった。したがって、抽象芸術の普遍性は当時の非西洋、とりわけ日本においてあてはまるだけでなく、過去の日本の文化にも妥当する。現代日本の芸術家も古典芸術を再検討すべきである、と長谷川が提言していくのは、こうした普遍的な芸術としての抽象美術を推進していく文脈においてなのである。

以上のような抽象芸術を日本に紹介する文章を盛んに執筆していた1930年代後半、すでに美術批評としては近代芸術と古典の関係についても議論を深めていた。37年の「前衛絵画の周囲」はタイトル通り「前衛」芸術の重要性を説明する小論だが、各小見出しは「アヴァンギャルド」「俺は何か?」「エキゾティシズム」「古典」「社会」とされている。当時の長谷川にとって「前衛芸術」とはシュルレアリスムと抽象芸術であり、両者のように芸術の本質に迫ろうとするものこそが、真の意味で「芸術」と呼ぶに値するものだと位置付けている。このように前衛芸術の持つ性格を定めた上で、長谷川は次のように古典の重要性を強調していく。

古典は鏡である。鏡は衒学趣味と云ふ粉飾の効果を眺める為にのみ存在するものでは断じてない。自己の目の中を具體的に見つめさせて呉れる道具はこの他にはない。[13]

芸術の本質に対する「現代的な肉迫[14]」を試みるシュルレアリスムと抽象の探究は、すでに日本やその他の地域で実践されてきたものである。したがって、外見的な特徴の差異はあるが、古典を顧みて自己を見つめ直すことにより芸術的な成長ができる、というのが長谷川の議論の主軸であった。さらに、この論考における「エキゾティシズム」は、日本が西洋文化に対して抱く憧れのことを指している。ここで長谷川は、そうしたエキゾティシズムを誤魔化さず認識することで初めて、文化的成長が見込まれると主張している。エキゾティシズムを受け入れるということは、自らの文化と他者の文化を客観的に見つめ直すことに他ならない。芸術家自身のアイデンティティについての問いを立てている点も、以上の議論と通底するものであろう[15]。長谷川はこのようにして、西洋の同時代美術を受容する上で、日本の古典に対する追究を深めていった。

同年の「前衛美術と東洋の古典」は、以上のような主張を具体的な作品事例を交えながら説明しており、この時期の長谷川が示していた西洋と東洋、古典と現代といった問題意識が集約p.6された論考となっている。西洋近代絵画、とりわけ抽象絵画に精通する者としての自負を持つ長谷川は、それゆえにむしろ西洋以外の文化的遺産から学ぶべきものがあると主張する。西洋の芸術家があまりに「西欧文化の傳統の上にのみ立つて判断」しており、「傳統を否定する場合にさへ、西欧の傳統を否定した時にそれで総ての様に考える」ことを批判している点は、西洋美術の基準が持ち込まれた日本の文化的葛藤の様相を示すものであり、西洋中心的な思考図式を解体しようとする長谷川の思惑を見てとることができる[16]。

ここから彼は議論を飛躍させ、シュルレアリスムと抽象は過去の日本において共存してきたと主張する。長谷川は想像上の動物である鳳凰を描いた絵画や、日光の陽明門などにシュルレアリスム的性格を見出し、骨董品の類をオブジェ・トゥルヴェと解釈していく。また、書道や折り紙、あやとりなどには幾何学的形態を尊重する日本の態度が表れていると述べている[17]。こうした対応関係自体は、厳密な検証に基づくものではなく、長谷川の独断的見解にとどまらざるを得ないが、彼の主張の要点はこれを踏まえた次の一節に示されている。

「茶道」と「生花」(花道)と云ふ、世界に殆ど類のない芸術がある。——或はあつた。近来盛行の日本主義者達は、この「日本精神の豊かな」「純日本芸術」を益々鼓吹せねばならぬ、と力むのであるが、今や殆ど形式に堕した之等をやたらに鼓吹して、因襲の埃で、その本源の姿の美を汚す事については多くの疑問を抱く者であるが、之等の芸術の本来の姿には、充分の徹底的再検討を要する、実に多くの美しく高いものを含んでゐるのである。[18]

長谷川の姿勢は、闇雲に日本の伝統を西洋のそれと比較し、日本の優位性を主張する伝統主義者とは明確に異なり、西洋の美術史を範としつつもそれを普遍的な美術史へと拡張した際に見出される、伝統文化の現代的な価値を重視する立場であった。このように、彼は「前衛芸術」を普遍的なものとして捉えることにより、東洋の古典に立ち返る必要性を強調していった。「前衛美術と東洋の古典」の結論部では次のように述べ、西洋の前衛芸術を学ぶと同時に、東洋の古典における優れた事物に接することが、芸術の将来に必要な取り組みだとしている。

僕は西欧の文化、芸術から多くを学んだ。〔……〕その古典からも、又、前衛からも。然し〔……〕現代西欧の前衛芸術が、西欧の文化史、芸術史の上に於て革命的のものであるからと云ふだけの理由で、徒にそれに追随して新芸術家ぶる滑稽は演じたくない。〔……〕新しい新しくないを問はず、眞にそれに價値があるのならば、徒らな追随の前に、もし西歐には新しく、東洋には古いものならば、その古い東洋の古典の完成の本質に正しく觸れ、そこから學び取つたものによつて、眞の現代の我々の藝術となるべきものの完成に資する事が必要であると考へてゐる。[19]

ここまで論じてきた長谷川の文章は、1936年から37年という極めて短期間に発表されたものであるが、当時、西洋の最新の美術動向とみなされていたシュルレアリスムと抽象を日本がp.7受容する際にとるべき態度を示すものであった。この頃、彼は自由美術家協会を結成し、作家・評論家としての自らの活動を方向付けていった。

その後、自由美術家協会発行の『自由美術』第2号(1940年)には、長谷川の「古典は我々のものである」が掲載されている。ここからは、抽象芸術のあり方をより一層日本の文脈に引きつけて語っていく戦後の思考の展開が垣間見える。彼は、京都の庭園、茶室について、モンドリアンら西洋の芸術家の抽象の創造に匹敵するものだという評価を与えている。この点はそれまでの長谷川の論調と相合するものであるが、自らの主宰する美術団体の機関誌掲載文という性格上、次のような幾分挑発的な宣言を行なっている。

岡倉天心が明治時代的ヒロイズムを以て、「東洋の理想」を叫んだ如く、我々は昭和時代的ヒロイズムに堂々立って、「抽象芸術の祖国は日本である。」否、真の「造型する精神」の祖国は日本である、と叫べばよいではないか。

〔……〕

「古典」は、嘗て、「前衛芸術」であった。

「前衛」たらずして、「古典」を語る者は「古典」を冒涜する者である。

古典は我々のもの、我々前衛芸術者のものである!![20]

現代の観点からすれば、彼のこうした言明はナショナリスティックなものとして映らざるを得ない。西洋の芸術とはっきり対峙する、西洋対日本という二項対立の設定は、その後の太平洋戦争という社会的現実と歩調を合わせたものと見なすこともできる。しかし、長谷川の本意は、引用の後半部に見られるように、「古典」として現代まで受け継がれているものはかつての「前衛」、つまり先駆的な表現に他ならなかったという認識である。彼が伝統主義者を批判しつつ、伝統の重要性を訴えるのは、近代主義者としての立場においていかにして「伝統」を再創出しうるかという問題意識に根付くものだったと考えられる。

したがって、戦前の長谷川の主張の要点は次のようにまとめられる。当時の「前衛」である抽象芸術は、西洋の最先端の美術動向であることは間違いないが、そこには西洋の芸術家自身による古典へのまなざしが含まれている。一方で、西洋は東洋の芸術から学びとったものも活用して自らの芸術の発展を進めてきた。それゆえ、東洋の芸術家が真の意味で西洋の芸術と対抗するためには、西洋のあり方に追随するのではなく、自らの古典へと立ち返り、さらにそれを素朴に継承するのではなく、近代的な視座を通じて再構築していくべきだ、と論じたのである。1930年代の長谷川は、西洋の同時代美術、とりわけ抽象美術を評価する上で、日本の伝統を再検討することによって抽象を日本に根付かせることができると考えていた。

2. 戦後の長谷川を取り巻く環境の変化

ここまで、長谷川が捉えてきた伝統と抽象芸術の関係について、戦前の彼の主張の再検討をp.8行なってきた。本節では、戦後の長谷川三郎の立場に生じた変化について考察していく。

1940年に自由美術家協会は「自由」という文字を外して「美術創作家協会」と名称を変更する。これについて、村井正誠は「取りかえて置いた方が無難[21]」であったと述べており[22]、また、森芳雄は「インテリの弱さで恐怖の方が先で何の抵抗もなくこちらから名前を変えた[23]」と回想している。芸術家たちも社会的状況に否応なく対応せざるを得なくなっていた当時の状況がうかがえる。

この時期、長谷川は長浜に転居し、その後終戦を挟んでおよそ7年間沈黙の時期を過ごした。彼が本格的に活動を再開するのは、1947年の第1回美術団体連合展への出品[24]、翌48年の第12回自由美術展への出品、『みづゑ』に寄稿した「新芸術」である。彼は作品制作・美術評論の分野で戦前以上に活発に活動を始めるが、自身が中心的に創立に関わった自由美術家協会からは距離を置くようになっていった。戦後の自由美術家協会の復興に積極的に関わっていた形跡はなく、長谷川自身が『自由美術』に寄稿したのは戦後2度のみであり[25]、彼に対する『自由美術』での言及も1957年の彼の死に至るまで確認できない。長谷川には協会創設者・重鎮として一定の発言力があったとされるものの[26]、復興に際して新会員を大量に迎えたことで協会からは創立当初の前衛性が失われていき、自由美術家協会は少数精鋭のグループ展という性格を持つ団体から、多様な作風の作家が集まる既存画壇の一員へと変化した。こうしたなかで、長谷川自身は協会に対しての関心を失っていったと考えられる。

すでに、1948年の時点で『みづゑ』2月号巻頭では、美術運動を基盤としない美術団体の分裂に苦言が呈されており[27]、柳亮は、芸術運動と興行政策が渾然一体となってしまい、純粋な美術運動が盛り上がらず、個々の美術団体に特異な芸術的主張がないことが日本美術界の問題点であると指摘していた[28]。美術団体を基盤とする日本美術界の構造はこの時点では維持されていたものの、1947年からの美術団体連合展のように在野美術団体のなかからも新しい動きが生じており、また、日本美術会の日本アンデパンダン展(1947年-)、読売新聞社の日本アンデパンダン展(のちの読売アンデパンダン展、1949-1963年)のように、従来の公募団体展方式にとらわれない展覧会が現れ始めている[29]。

こうしたなかで、長谷川は1951年以後墨を素材とした作品制作へ移行する。作風の変化のきっかけとして、河崎晃一は1950年に来日したイサム・ノグチとの交流を指摘している[30]。村井正誠、山口薫ら自由美術家協会設立以前から関係の深かったメンバーが同協会を脱退したのは、長谷川がノグチと出会った直後の8月のことである。2つの出来事に直接的な関係は認められないが、長谷川の周囲を取り巻く人間関係が変化したことは事実である。こうした状況下で、先述のように当時の美術団体中心の画壇構造のなかでは戦後日本美術を支えていくことができないと考えていた長谷川は、日本人の血を引く芸術家としてアメリカで活動してきたノグチに相通ずるものを見出したのである[31]。長谷川は以前からノグチの存在を知っており、戦争を経て文化の中心地がアメリカへと変化したことを指摘していた[32]。これは先述の「新芸術」での言及であり、そのなかでアメリカ先住民の芸術を紹介する展覧会[33]に関して、東洋の古典が西洋・その他の地域の古典と同様に、人類がみな参考にすべき価値のあるものだと述べていp.9る[34]。河崎が述べるように、ノグチの来日は、以上のような長谷川の問題意識を共有できる貴重な機会だったのである。一方、バート・ウィンザー゠タマキは、ノグチの側から両者の出会いについて議論を行なっている。ノグチ自身、抽象彫刻家として成功しながらも、アメリカでの表現活動に限界を感じて、ヨーロッパからインド、そして日本を訪れていたところであった。長谷川はノグチと意気投合し、2週間をかけて関西地方(伊勢神宮、法隆寺、桂離宮など)を旅行した[35]。この旅行を通じて長谷川は、自らがそれまで抱いてきた問題意識が、日米双方の血を引くモダニズム芸術家によって受け入れられたと感じたのだと、ウィンザー゠タマキは指摘している[36]。

長谷川の作品制作において、イサム・ノグチとの接触を強調する河崎やウィンザー゠タマキの指摘によれば、ノグチとの交流を通じて長谷川は現代美術に対して抱く自らの考えに自信を持つようになり、そのことを契機に西洋的な油彩画から墨を使う作品へと昇華していった。これらの先行研究は1951年頃を境に作品傾向が変化している点を十分に説明しているが、では実際のところ、長谷川は墨を使用することで、ノグチと共有した問題意識をどのように反映していったと言えるのだろうか。以下、この点について検討したい。

長谷川のモノクロームの表現は、それまでの色彩豊かな油彩画が与える印象とは大きく異なる。ここで着目したいのは、材木の木目を写しとった一連の拓本作品である。乾由明はこうした作品の制作について、次のように述べている。

最初彼は、自宅近所の海岸にあった廃船を買い取り、舟板の上に紙をのせて墨でこすることによって、細かく鋭い線から成るその木目をうつし取ったのである。拓本の作品は、いずれもそういう木目模様のさまざまなパターンで構成されている。のちには舟板だけでなく、普通の板や木の切株、ときとしては洗濯板までが材料につかわれた。[37]

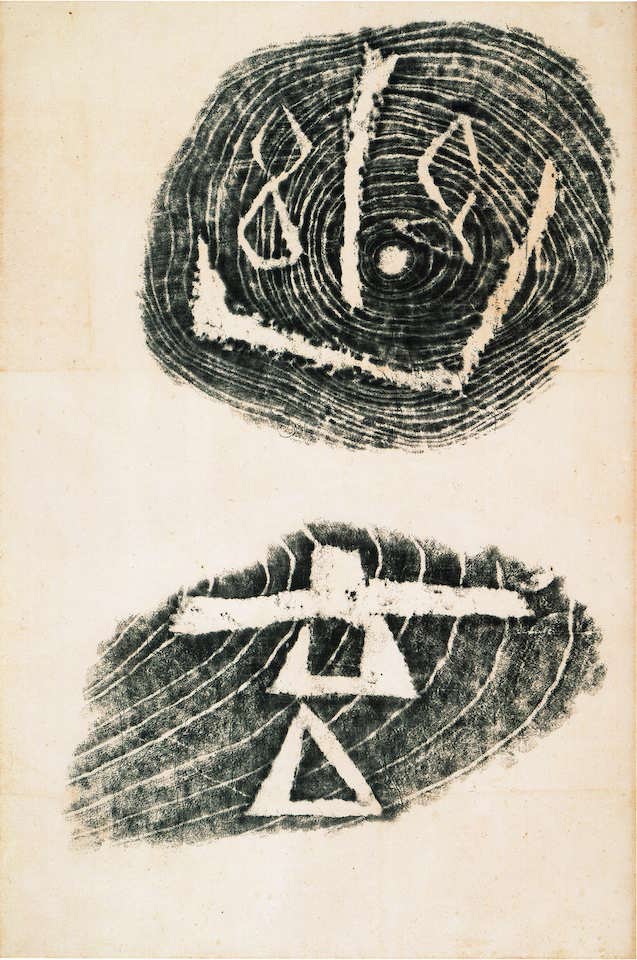

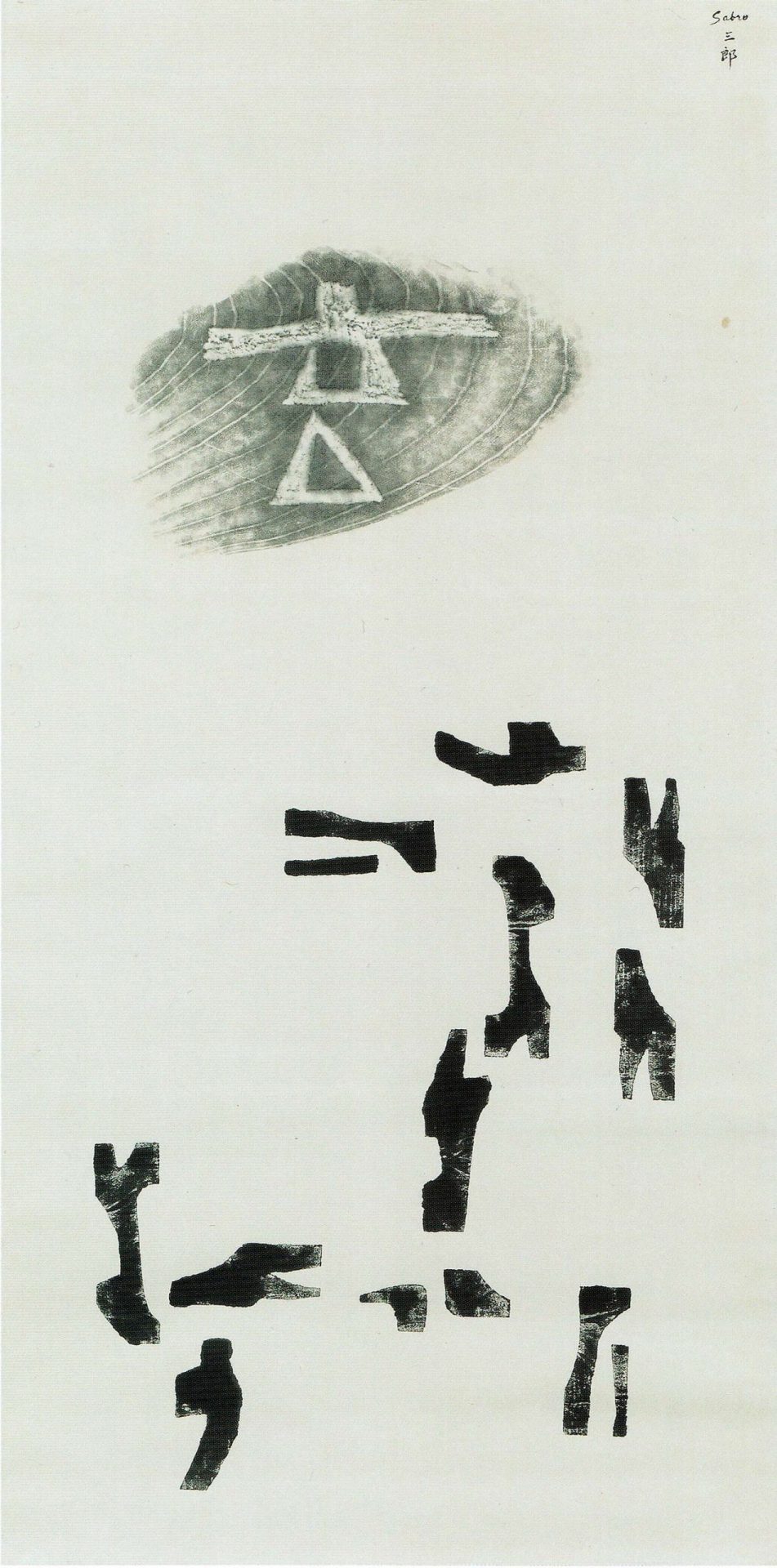

木目を写しとる行為そのものからは、マックス・エルンストなどのシュルレアリスムのフロッタージュ技法が想起される。長谷川自身、ヨーロッパの近代美術に通ずる者として当然そうした知識はあっただろう。しかし、フロッタージュが写しとられた模様を芸術家の無意識の表出であると考え、更なるイメージの拡張へと展開していくのに対して、長谷川の拓本作品は、模様自体を画面内の要素として複雑に組み合わせていく。この時期の作例である《幽玄》(1952年)(図2)では、版木として輪切りにされた木に一文字ずつ「幽」「玄」と彫ったものが使われている。木目に対する文字の位置はそれぞれ異なり、「幽」は木目の円の中心に文字の中心が重なるように、「玄」は右上から左下に流れる木目のなかに位置付けられている。さらに、版の形状そのものも円形に近い「幽」と、平たく歪な「玄」というように、両者は対照的である。また、漢字の文字は各部が記号化して表現されており、これによって写し出されるかたちは背後にある木目と同様、画面上における抽象的形態としての性格を強めている。全体として、木目の作り出す細かい線と文字の太い線の交わりは、写しとられる過程で生じるかすれや汚れと組み合わさることで、複雑な模様を生み出している。ここで用いられた「玄」の版木は、同年の別作p.10《Distance》(図3)でも用いられており、そこでは《幽玄》よりも淡く写しとられている。その画面下部には半ば記号のような小さめの版が複数配置されており、「玄」もまたより一層、漢字という記号体系を離れた別の記号であるかのような趣を呈している。

また、《Time》(1952年)(図4)では、中心に長方形の板の木目が、そしてその上下に三角形の板が写しとられており、全体に重なるようにして「時」の文字が配されている。板の縁は人工的に切られたもののようであり、またそれぞれ建築用と思われる人工的な穴やくぼみがあることで、木目が作り出す偶然的な曲線に適度なリズムを生じさせている。《幽玄》と同様に文字が用いられた作品だが、版木に文字を掘るのではなく、拓刷と筆字を組み合わせる方法で木目と文字を重ね合わせている。「時」の文字は拓刷の墨よりも淡く、さまざまな木の木目で構成された画面にぼんやりと文字が浮かび上がる印象を与えており、はっきりと白抜きの文字が浮かび上がっていた《幽玄》とは対照的である。

乾はこうした作品について、モノクロームの色調や余白を用いた表現という点に、日本人固有の美意識との結びつきを指摘している[38]。しかし本論では、ここから、これまで長谷川が評価し、紹介してきたような幾何学的抽象とも、偶然性に委ねられた抽象表現主義の形態とも異なる、彼自身の抽象的形態の表出を見出したい。そこでひとつの補助線となるのが、抽象芸術のパーツの一つとして漢字を用いている点である。漢字の使用も墨の使用と並んで、1950年代の長谷川の作品の特徴であり、これもある意味でノグチとの出会いと関連している。書家の森田子龍はノグチの展覧会を見ようと上京したところ、本人には会えなかったものの長谷川と出会う。その縁で長谷川は子龍が編集していた『書の美』に前衛書を対象とするα部を創設し、その選評を任されたのである[39]。これと同時期に長谷川は自ら作品の要素として文字を積極的に取り入れていく。伝統的な書ではなく、広い意味でのカリグラフィーの制作を通じて、抽象芸術としての書を実行する機会が訪れたと考えられよう。前節で触れたように1937年の段階で書は抽象芸術にとっての宝庫であると述べていたが、長谷川の書に対する関心は、ノグチを媒介として、書家との交流、書の作品の制作というかたちで実践へと移されていった。長谷川はこのような環境の変化を受けて、東洋の芸術形式のひとつである書を現代的に読み替えて、抽象芸術へと昇華させようと試みたのである。

以上のように、ノグチと出会った1950年を境に作品制作の面では、東洋的な要素が全面に押し出された作品が増加していることは、長谷川にとってノグチの存在が大きかったことを物語っている。一方、彼自身の芸術に対する主張には、ノグチと出会う以前との大きな変化を見ることはできない。これは、長谷川がノグチに感化されて、その影響を受けたということではなく、ノグチという存在との出会いを通じて、自らの価値観を強化していったということに他ならない[40]。1951年刊行の『新しい形の美』という子供向けに書かれた現代美術の概説書において、

世間には、以前は世界中で日本ほど偉い良い国や国民はないように言い、戦争に負けてからは、何でも日本のものは皆だめで、外国のものばかりが良いように言う人がありますが、p.11決して、そんなことはありません。勿論、外国の良いところは学ばなければなりませんが、日本の良いところを忘れてしまっては大変です。日本人が、世界の人と仲好くして、又、ほんとうの文化国家の国民として、好かれ尊敬されるためには、日本人が、日本と日本人自身の良さとを自覚して、外国とはまた異った、良いことや美しいものを創り出さなければなりません。[41]

と述べている。「形」がいかにして「美」たりうるかという問題において、外国(つまり、西洋)から学ぶと同時に日本の文化に対しての検討が不可欠である、という戦前以来の彼の主張を繰り返し展開している。先に触れた『書の美』における連載「新しい西洋と古い東洋とに関する随想」では決まって、

新しい西洋に学ぶ事は、古い東洋を否定する事ではない。古い東洋のすぐれたものに、再び新しい生命を吹き込み、復興する為に、新しい西洋の中のすぐれたものを見きわめ、学ぶのである[42]

というように、西洋と東洋の両者に学ぶことによって新たな芸術の道が開けるのだということを鼓舞するかのように述べる一節が含まれている。主張自体は変わらないが、こうした文章が、『書の美』の読者層に向けられていたことは注目に値する。他にも、先述の子供向けの『新しい形の美』や一般向けの『新らしい絵を見る手引』のように、従来の美術雑誌の読者層以外に対して、より平易な形で西洋近代の美術を解説し、日本や東洋の古典的美意識を参照することの重要性を訴えている。それまで既存の美術界に向けて自らの見解を披瀝してきた長谷川が、1950年代に入り、日本美術界の外部者(書家や子供たち、一般市民)に向けて積極的に文章を書くようになっていった。

では、こうした変化はどのようにして生じたのであろうか。『新しい形の美』ではとりわけ、美術界の、戦争をめぐっての変節に対する不信感が吐露されている点に注目したい。戦後の論調の転換は、敗戦という外的なものに影響されたに過ぎず、本質的な美術のあり方をめぐる議論にはなっていないと考えていたのだろう。また、同年の別の論考では「敗戦の事実が、政治や経済に止まらなくて、精神におよび文化におよび、国土と伝統とが、ほんとうに滅び去ろうとするのを見せつけられるのが淋しい[43]」と述べており、敗戦と同時に、日本の伝統や文化それ自体をも否定するという風潮に対して警鐘を鳴らしている。こうした長谷川の発想は、結局のところ国粋主義を再燃させるものと受け取られる懸念があり、広く浸透することはなかった[44]。単純な伝統賛美とみなされることにより、戦後の日本美術界における長谷川の評価は、彼の思惑とは異なる方向へと進んでいったと言える。長谷川自身も、正当な評価を得られない日本美術界に対しては、画壇の構造的問題と相まって、関心を低下させていったのではないだろうか。

以上のように、長谷川三郎は戦前から抱いていた問題意識である、芸術活動における伝統のp.12重要性を戦後も引き続き追究していた。1950年のノグチとの出会いは、それをより活性化・先鋭化していくきっかけのひとつであったが、戦後の日本社会からは、伝統を重視する姿勢そのものが受け入れがたいものとして映ってしまった。これに加えて、かねてより危惧していた美術団体を中心とする日本美術界に限界を感じた帰結として、晩年のアメリカへの転居という活動基盤の転換を位置付けることができよう。長谷川のアメリカへの転居は、日本に居場所がなくなったためである、という指摘はよくなされる[45]。次節では、この点を含め、本節で確認した長谷川の主張を踏まえて、当時の日本美術の言説空間における彼の位置付けを検証する。

3. 伝統論争における長谷川三郎の位置付け

戦後の長谷川三郎の立ち位置の変化を中心として、これまでの議論を進めてきたが、本節で考察する点は、長谷川が一貫して提唱しつづけてきた東洋の伝統の再検討という問題をいかに評価すべきかということである。

バート・ウィンザー゠タマキは長谷川とノグチとの交流を、日本の「伝統論争」とアメリカの「ジャパン・ブーム」のなかに位置付けて議論しているが[46]、本論でも長谷川三郎と「伝統論争」の関係について検討したい。「伝統論争」は、敗戦によって日本の伝統に対する信頼が揺らぐなかで、主に建築界において1950年代を通じて議論されたものであるが、その問題の射程は美術を含む文化全般に広がりをもつものであった。ノグチが来日し、彼が日本の造型に対して関心を深めていったことで、伝統をめぐる論争の機運が一挙に醸成されていった[47]。ウィンザー゠タマキは次のように述べている。

ノグチと長谷川が1950年代に唱えた「日本の伝統」という図式は、個人の趣向とモダニズム的価値観によって選別された、美的性質や事物を指している。しかし、前近代の日本についての彼らの見解は、趣味の問題というよりも、今日の日本に対する思想的な働きかけの一部であった。[48]

長谷川とノグチはあくまで、モダニストとしての現代的立場から「日本の伝統」に着目する視点を引き出し、その上で、二人が抱いていた当時の日本に対して警鐘を鳴らそうとしたのである。しかし、国粋主義イデオロギーが美術界をも巻き込んでいった戦前・戦中の記憶が深く傷痕を残していた1950年代において、どのようなかたちにせよ伝統を擁護する態度を示す長谷川が正しく理解されることはなく、戦後の長谷川については、従来否定的な評価が少なくなかった。1940年以後の戦時下における沈黙は、体制に迎合する態度でもなかったが、体制批判的態度とまでは言えないものである[49]。その彼が、戦前と同じような伝統尊重の態度を示すことに、周囲は理解を示さなかった。しかし、ウィンザー゠タマキは、長谷川の伝統重視の姿勢と、戦前の国粋主義イデオロギーを同一視するべきではないと主張している[50]。長谷川の主張は元来、日本美術の伝統は他の文化圏の伝統と同様に重視されるべきだ、というものであった。p.13これまで論じてきたように、戦後もその骨子は変わっていない。しかし、次の一節に見られるように、西洋とは別の伝統を継承する者としてのアイデンティティの問題が垣間見える。

我々は、我々らしく、極東の偉大な伝統の継承者らしく、彼等〔ヨーロッパやアメリカのアーティスト〕とは現代人としては共通の地盤に立ち、民族と文化の伝統においては、別の天地に育った者らしく、新しい芸術を創り出したいものである。[51]

長谷川が危惧していたのは、戦前のイデオロギーに対する批判が伝統そのものへの批判へと及ぶことであり、ともにモダニズムの芸術に寄与するはずであった文化のひとつが喪失することであった。したがって、長谷川の戦後の言説が戦前の精神主義的イデオロギーの再燃であるとする評価は、彼の真意からは外れたものである。とはいえ、そうした批判に対して、長谷川が十分に応答せずにアメリカへと渡ったことは、彼の生存戦略のひとつではあったにせよ、日本における長谷川の否定的な評価が広がる一因となったことは想像に難くない。

一方で、北澤憲昭は別の視点から長谷川を批判している。北澤は「日本的なもの」を重視するノグチを受けて、長谷川は楽天的に、モダニズムと「日本的なもの」を無媒介に結びつけていったと指摘する[52]。「伝統論争」において、長谷川の伝統論と対照的に取り上げられるのが、岡本太郎である。岡本は1952年12月の『美術手帖』にて、ノグチが日本社会の現実から乖離していることを批判した[53]。ノグチは確かに、日本で目にした庭園や建築から「日本的なもの」を抽出して自らの作品に役立てたにすぎず、敗戦という社会的現実に直面している当時の日本からインスピレーションを与えられた部分は多くない。その意味で、岡本が言うように、ノグチの高踏的側面は否定しがたい。北澤によれば、岡本は敗戦によって、それまで作り上げられてきた「伝統」から現在を切り離し、縄文土器に代表されるような日本の過去の事物を取り上げることで、伝統という連続性に断絶をもたらそうとしていた[54]。岡本は『日本の伝統』において、

私は庭園を過去のものとして受けいれ、その中にすぐれた芸術の実体を発見したのではない。しきたりどおりに眺めたのでは、形式的でつまりません。だが突っぱなし、はげしく対立し、否定的に見かえすことによって、それはコツ然とちがった様相をおびはじめる。そしてまったく新しい今日的価値になって創造されるのだというべきではないか。[55]

私は「伝統」を、古い形骸をうち破ることによって、かえってその内容——人間の生命力と可能性を強烈にうちひらき、展開させる、その原動力と考えます。この言葉をきわめて革命的な意味でつかうのです。[56]

と述べている。岡本は、「伝統」という概念自体を読み替え、過去のものを現在の視点から見直すことを試みている。これは、伝統と革命という半ば相反的な両項を同一視することによって、「伝統」を墨守する伝統主義者を批判し、従来考えられてきた「伝統」のあり方を再構築するもp.14のと言える。

一方で長谷川は、岡本について「引き裂かれる自分を、「対極主義」で押し切ろうと闘って居るらしいが、私のは「主義」と云えるような立派なものではないが、確かに私も「対極」で悩んで居る。だが、一体、何かの「対極」に悩んでいない人間があるのだろうか[57]」と述べ、東洋の伝統と西洋の近代という問題意識について、互いの主張の類似性を示唆している。しかし、これはあくまで表面的な類似性に過ぎない。長谷川にとっての「伝統」は、いわば過去の文化が形成してきた地層の厚みを指している。現に、《無題—石器時代土偶による》(1948年)(図5)のように、固定化された「伝統」を刷新するために岡本が用いた縄文時代の土偶[58]を題材として使用している。これは、長谷川のとらえていた「伝統」の射程の広さをうかがわせるものである。

ここまで見てきたように、とりわけ長谷川の戦後の主張のなかには自己のアイデンティティについての問いがアクチュアルな課題として含まれており、自らの文化的背景に対する洞察なしには模倣ではない新たな芸術の創造に向かうことは難しいという意識があった。彼は「美術の東西」で、

重ねて言うが、我々は、文化芸術の分野に於て、まことに偉大な遺産を受け継いで居る。而も、我々の何人が、真に、現代人としての、視野の広い、文化観、芸術観に基いて、正しく、此の遺産を理解し、享受し、評価し得て居るだろうか[59]

と述べている。受け継がれてきた伝統のなかから、現代に対応した芸術を創造していこうとする彼の立論の意図をよく伝えている。岡本を革命的近代主義者とするならば、長谷川は歴史主義的近代主義者ということができるだろう。だからこそ、長谷川はイサム・ノグチをある意味で手放しで称賛することすらできたのではないか。すなわち、「日本の伝統」とされるものからエッセンスのみを抽出してしまうノグチの姿勢は、「日本」を西洋的様式に換骨奪胎しようとするものでも、「日本」を他者の視線から啓蒙的に評価しようとするものでもなく、長谷川にとっては、過去の遺産を活用し、多様な文化的コンテクストから独自のモダニズムを創出しようとする試みに映ったのである。次のように語る長谷川は、モダニズムと「日本的なもの」を素朴に結びつけているのではなく、モダニズムは西洋の伝統のみに立脚していては先がないと考えていたことを示している。

世界の新らしい芸術が、明日の人類芸術として健かに成長して行く為には、東洋の古典芸術との層一層密接な接触が不可欠である事も疑いのない所である。

東洋と西洋とは、互いに、教え合い、学び合うべきである。——いつか、未来に、東洋芸術とか西洋芸術とか言う言葉の要らぬ、人間の芸術が確立される日を持ち来す為に……。[60]

p.15以上のように、岡本は「現在の伝統主義者」を批判し、伝統の概念を突き崩し、それが近代的な価値基準にすぎないものだと指摘するが、長谷川は、むしろそうした伝統の存在を顧みない戦後日本の芸術家を批判している。長谷川は、文化の伝統のなかに生活する多くの人々がその価値を再認識し、それを踏まえて現代に発展させるという方向性を目指していた。「伝統」を現在の創作活動に発展させるという大筋では岡本と長谷川の主張は共通しているが、伝統の意味自体を変更し、現在の創造的活動に伝統というラベルを付け替えようとする岡本に対して、より新しいモダニズムの芸術を創造するためには、積極的に伝統という遺産を活用すべきだと戦略的に主張する長谷川という対立構造が見られる。岡本があくまで近代的な視点から「伝統的なもの」に新しい価値を見出そうとしていたのに対して、長谷川はそもそも「伝統」というラベル自体にこだわっていないようにもとらえられる。すなわち、彼のいう「伝統」とは端的に「文化的蓄積」のことであり、その蓄積のなかを生きる者という立場を示すことによって、自己反省的に近代の可能性を模索していたのである。

4. 結論

本論では、長谷川三郎の戦前・戦後の美術批評を振り返り、美術界における彼の位置付け・評価のありように着目しながら検討をしてきた。長谷川は一貫して抽象芸術の普遍性を主張し、その普遍性は西洋のみならず東洋の伝統にも立脚するものだという見解を維持してきた。戦前期は長谷川が主導した抽象芸術は、シュルレアリスムと並んで、世界的に当時最先端の芸術動向であったことは事実であり、彼の主張も西洋美術の紹介者の発言の範疇で理解されてきた。しかし、日本社会が戦争に向かうにつれて、美術界もそれに巻き込まれ、当時「前衛」とされた芸術家たちは不自由を強いられる環境に陥っていった。そうした状況で表舞台から姿を消したことで、長谷川は国粋主義的な風潮に向かう直前に伝統の重要性を主張した論者としてのイメージのみが残されることとなった。戦後、長谷川は活動を再開するが、1950年のイサム・ノグチとの出会いを機に作風を一気に変化させ、一見して「日本的」な印象を与える作品を制作するようになる。これは、岡本太郎のように「伝統」概念そのものを変質させようとする立場からすれば、保守的な態度と映らざるを得なかっただろう。しかし、長谷川にとってそれは、敗戦を経験し、また、ノグチというある種の越境的な存在に触れたことで、それまでの美術認識を強化し、アイデンティティの問い直しへと進んでいった結果なのである。

長谷川は歴史の蓄積としての伝統を効果的に活用し、それを現代の表現へと組み直そうとしてきた。彼は晩年アメリカへ転居し(実際のところ、志なかばで病に倒れるが)、「日本」や「東洋」を西洋に発信する役回りを引き受けることになる。これについては、西洋が受け入れやすい「日本」や「東洋」のイメージを伝えていたに過ぎないのではないか、という批判がありうる。アメリカでの歓待を無邪気に記録していること[61]や講演会に紋付袴で現れたこと[62]などは、長谷川がオリエンタリズムの問題に対処しきれていない部分として指摘できるだろう。しかし、彼が日本、あるいは東洋の伝統をモダニズム芸術の発展のための、ひとつの資源と考えていたp.16とする本論の論旨に従えば、こうした彼の身振りは、自らを資源とする戦略によって、次代の展開に期待していたと考えられないだろうか。すなわち、日本が形式として抽象芸術を受容したように、形式として西洋が日本を受容することも彼は受け入れようとしていたのではないか。早見尭は長谷川の身振りを「賭」であると指摘したが、その「賭」という戦略が指し示しているのは伝統と国際性を直線的に結びつけるものというより、ある文化の蓄積を別の文化にとっての資源とみなした姿勢であった。そもそも積み重ねてきた文化的蓄積が異なる以上、完全なる理解が不可能だとすれば、その外面的要素だけでも共有することで、次の世代の創造力につながると考えていたのではなかろうか。それにより、彼がアメリカで果たした役割の意義が明確になる。当時の日本美術界で長谷川の居場所が存在しなかったのは、彼の企図した「賭」が十分に理解されず、受け入れられなかったためである。しかし、長谷川は「伝統」とされてきたものを自在に活用して自身の表現に転換し、同時にそうした転用可能性に近代的な国際性を見出していたと考えることができる。その試みは、ナショナリスティックな言説と結びついて解釈されやすい「伝統」に対して、形式的な活用という自由を与えるという意味で、改めてその価値が見直されるべきものと言える。

(図1) 長谷川三郎《蝶の軌跡》1937年、油彩・カンヴァス、130×161.5cm、京都国立近代美術館

(図2) 長谷川三郎《幽玄》1952年、墨・拓刷・紙本、67x44cm、マシュー・ライクマン・コレクション

(図3) 長谷川三郎《Distance》1952年、木版・拓刷・紙本、139.7×76.2cm、カリフォルニア大学バークレー校附属美術館・パシフィックフィルムアーカイヴ

(図4) 長谷川三郎《Time》1952年、墨・拓刷・紙本、65.4x67cm、長谷川家コレクション

(図5) 長谷川三郎《無題―石器時代土偶による》1948年、油彩・カンヴァス、54x45cm、学校法人甲南学園長谷川三郎記念ギャラリー

図版出典

(図1)~(図4) Dakin Hart and Mark Dean Johnson, ed., Changing and Unchanging Things: Noguchi and Hasegawa in Postwar Japan, New York: The Isamu Noguchi Foundation and Garden Museum, 2019.

(図5) 『イサム・ノグチと長谷川三郎 変わるものと変わらざるもの 横浜美術館出品目録』横浜美術館、2019年。

Notes

-

[1]

イサム・ノグチとの関係については、近年、イサム・ノグチ財団・庭園美術館と横浜美術館が共同企画した「イサム・ノグチと長谷川三郎 変わるものと変わらざるもの」展で集中的に検討されている(Dakin Hart and Mark Dean Johnson, ed., Changing and Unchanging Things: Noguchi and Hasegawa in Postwar Japan, New York: The Isamu Noguchi Foundation and Garden Museum, 2019)。吉原治良との関係については、加藤瑞穂「吉原治良と長谷川三郎のつながりに見る「具体」概念の源流」『民族藝術』35号、2019年、90-97頁を参照。

-

[2]

河崎晃一はこの時期の長谷川の作品を、毛筆、水墨、蒲鉾板によるモノタイプなど7種に分類している(河崎晃一「再考 長谷川三郎」『兵庫県立美術館研究紀要』3号、2019年、24頁)。

-

[3]

早見尭「長谷川三郎の外面的な文化的賭」『長谷川三郎展』佐谷画廊、1982年、頁数なし。

-

[4]

同書、頁数なし。

-

[5]

長谷川三郎「アブストラクト・アート」『みづゑ』374号、1936年4月、276頁。

-

[6]

同書、278頁。

-

[7]

長谷川三郎『アブストラクト・アート』アトリヱ社、1937年、7頁。「キュビスムと抽象芸術」展のカタログは、『アトリエ』誌14巻6号(1937年6月)に抄訳が掲載されている。

-

[8]

同書、60頁。

-

[9]

同書、154頁。

-

[10]

同書、152頁。

-

[11]

乾由明「長谷川三郎 芸術と思想」『長谷川三郎とその時代』下関市立美術館編、下関市立美術館、1988年、136頁。

-

[12]

長谷川「アブストラクト・アート」275頁。

-

[13]

長谷川三郎「前衛絵画の周囲」『アトリエ』14巻6号、1937年6月、6頁。

-

[14]

同書、7頁。

-

[15]

この視点は、第3節で詳述するように、戦後にはアクチュアルな問題として浮上する。

-

[16]

長谷川三郎「前衛美術と東洋の古典」『みづゑ』384号、1937年2月、146-148頁。

-

[17]

同書、150-151頁。

-

[18]

同書、151頁。

-

[19]

同書、158頁。

-

[20]

長谷川三郎「古典は我々のものである」『自由美術』2号、1940年。

-

[21]

村井正誠「「モダンアート協会」結成の前後」『モダンアート協会史』1980年、32頁。

-

[22]

村井は「わたしの芸術」(『武蔵野美術大学研究紀要』16号、1985年)でも同様に「自由」という言葉を忌避したと語っている。

-

[23]

「座談会 自由美術の昔と今と」『自由美術』15号、1956年10月、16-17頁。

-

[24]

素描、習作のほか、《無題 石器時代土偶による》の出品記録が残されている。

-

[25]

長谷川三郎「克服」『自由美術』5号、1949年。長谷川三郎「ピカソと問題」『自由美術』9号、1951年。

-

[26]

「主体の30年 座談会」『主体美術の30年』主体美術協会編、主体美術協会、1994年、28頁。

-

[27]

「美術団体の分裂」『みづゑ』508号、1948年2月、13頁。

-

[28]

柳亮「美術界の性格的破産」『みづゑ』510号、1948年4月、34–35頁。

-

[29]

長谷川自身の動きに関して言えば、彼が1953年に招請されたアメリカ抽象芸術家協会展への出品者の選定に際して、既存の美術団体の枠組みにとらわれずに作家を集めて出品しており、長谷川が美術団体に限界を感じていたことがうかがえる。

-

[30]

河崎「再考 長谷川三郎」23頁。

-

[31]

同書。

-

[32]

長谷川三郎「新芸術」『みづゑ』508号、1958年、37頁。

-

[33]

「米国のインディアン・アート展Indian Art of the United States」、1941年1月22日-4月27日、ニューヨーク近代美術館。

-

[34]

長谷川三郎「新芸術」39頁。

-

[35]

Bert Winther–Tamaki, “Modernist Passions for ‘Old Japan’: Saburo Hasegawa and Isamu Noguchi in 1950,” in Hart and Johnson ed., Changing and Unchanging Things: Noguchi and Hasegawa in Postwar Japan, p. 25.

-

[36]

Ibid., pp. 25-26.

-

[37]

乾「長谷川三郎 芸術と思想」138頁。

-

[38]

同書。

-

[39]

赤根和生「長谷川三郎略伝」『AVECART』88号、1965年2月、5頁。

-

[40]

他にも『モダン・アート』では「幸いにして、私は、自分が本書で試みた解説と予想以上に近い、しばしば全く同じ考え方を、ノグチ氏はじめ彼の地の新らしい作家達が、モダーン・アートに対して抱いて居る事を確かめ得た」と、校正中に執筆したはしがきに記載している(長谷川三郎『モダン・アート』東京堂、1950年、頁数なし)。

-

[41]

長谷川三郎『新しい形の美』美術出版社、1951年、32-33頁。

-

[42]

長谷川三郎「モンドリアン(新しい西洋と古い東洋とに関する随想)」『書の美』34号、1951年2月、3頁。

-

[43]

長谷川三郎「反省」『「論」=長谷川三郎』乾由明編、1977年、140頁(初出『墨美』3号、1951年)。

-

[44]

河崎「再考 長谷川三郎」22頁。河崎の植村鷹千代へのインタビュー(1991年)による。

-

[45]

彼自身、清水正策への手紙で「私は日本を愛しますが、日本は私を嫌います」と書いている(河崎「再考 長谷川三郎」26頁)。

-

[46]

Winther–Tamaki, “Modernist Passions for ‘Old Japan,’” pp. 20-35.

-

[47]

北澤憲昭「伝統論争 六〇年代アヴァンギャルドへの隘路」『美術批評と戦後美術』美術評論家連盟編、ブリュッケ、2007年、108頁。

-

[48]

Winther–Tamaki, “Modernist Passions for ‘Old Japan,’” p. 28.

-

[49]

ただし、かつて自由美術家協会会員であった小谷博貞は、長谷川が戦時下で2度留置場に拘置されたことを証言している(「主体の30年」34頁)。

-

[50]

Winther–Tamaki, “Modernist Passions for ‘Old Japan,’” p. 29.

-

[51]

長谷川三郎「フランスとアメリカからの便り」『「論」=長谷川三郎』、130頁(初出『墨美』1号、1951年)。

-

[52]

北澤「伝統論争」、109頁。

-

[53]

岡本太郎「イサム・ノグチの仕事」『美術手帖』63号、1952年12月、43-45頁。

-

[54]

北澤「伝統論争」、115頁。

-

[55]

岡本太郎『日本の伝統』みすず書房、1999年、136頁。

-

[56]

同書、148頁。

-

[57]

長谷川三郎「美術の東西(2)」『三彩』41号、1950年4月、42頁。

-

[58]

長谷川の題には「石器時代」とあるが、本作のモデルとされる稲荷山貝塚出土の筒型土偶は縄文後期のものである。

-

[59]

長谷川「美術の東西(2)」48頁。

-

[60]

長谷川三郎「サロン・ド・メイより」『書の美』35号、1951年3月、20頁。

-

[61]

長谷川三郎「ニューヨークの印象」(1954年)『特別展長谷川三郎』兵庫県立近代美術館、1977年、14頁。

-

[62]

長谷川が母に宛てた1954年3月17日の手紙(河崎「再考 長谷川三郎」26頁)。

この記事を引用する

鍵谷怜「長谷川三郎の伝統解釈──戦後日本における伝統再評価の戦略」『Phantastopia』第1号、2022年、1-22ページ、URL : https://phantastopia.com/1/the-concept-of-tradition-of-hasegawa-saburo/。(2025年07月03日閲覧)