p.78あらゆる航空機は原理的に言って必ず墜落します。

ただ無事に墜落することを「着陸」と読んでいるに過ぎません。

──押井守[1]

はじめに

1928年に製作されたディズニーの短編アニメーション映画『プレーン・クレイジー』[2]のなかで、ミッキーマウスは自ら作り上げた飛行機で空を飛ぶことを夢見ている。ミッキーは、前年に大西洋横断単独無着陸飛行を成功させたことで一躍時の人となったチャールズ・リンドバーグに憧れているのだ。大きく”LINDY”と添えられたその顔のイメージが載る本を熱心に読み、髪型まで真似しようとするミッキーの姿からは、この飛行家が20世紀初頭の人々にもたらした空への憧れの強さをうかがい知ることができる。

しかしながら、リンドバーグの成功とは裏腹に、ミッキーの飛行機づくりは失敗の連続であった。ミッキーは空を自由に飛ぶどころか、制御を失った飛行機に追い回されたり、機体にしがみついて振り回されたりするばかりだ。空への憧れにとりつかれたミッキーがプレーン・クレイジー(飛行機狂)だとして、飛行機の方もまたクレイジー・プレーンだった、というわけだ。

この作品に登場する飛行機の暴走ぶりは、第一にはスラップスティック的なアクションを描くための設定であるように思われるが、理由はそれだけではないだろう。ライト兄弟による有人動力飛行が成功した1903年から四半世紀ばかりしか経過していない当時、飛行機には未だ危険と不安がつきものだったはずだ。『プレーン・クレイジー』という作品には、新たなテクノロジーがもたらす自由への期待と、それと引き換えに負うこととなるリスクへの不安が、コミカルなアクションを通して示されていた。

同時代の日本においても、飛行機は早くから広く注目を集める発明だった。1911年に大阪の空を飛んだJ・C・マースをはじめ、海外から来日した飛行家による飛行ショーは多くの観客を集め、1913年ごろからは日本人パイロットによる興行も盛んに行われた[3]。白粉やハミガキのメーカーとして知られた中山太陽堂が1913年から16年にかけて行ったという空からチラシを撒く航空広告の試み[4]や、1923年から朝日新聞社が主体となって運行を始めた東京―大阪間の定期貨物便[5]など、飛行機の商業的・実用的な活用も拡大していった。

このような時代にあって、飛行機は人々にどのようなイメージでもって受容されたのだろうか。あるいはアメリカにおける『プレーン・クレイジー』のように、新たなテクノロジーはどp.79のような文化的表現を生み出したのだろうか。本稿は、1920年代から40年代はじめまでの日本のマンガに登場する飛行機の姿を通して、この20世紀を代表する乗り物をめぐる想像力の展開を探るものである。

1 「正チャンの冒険」の失踪する飛行機

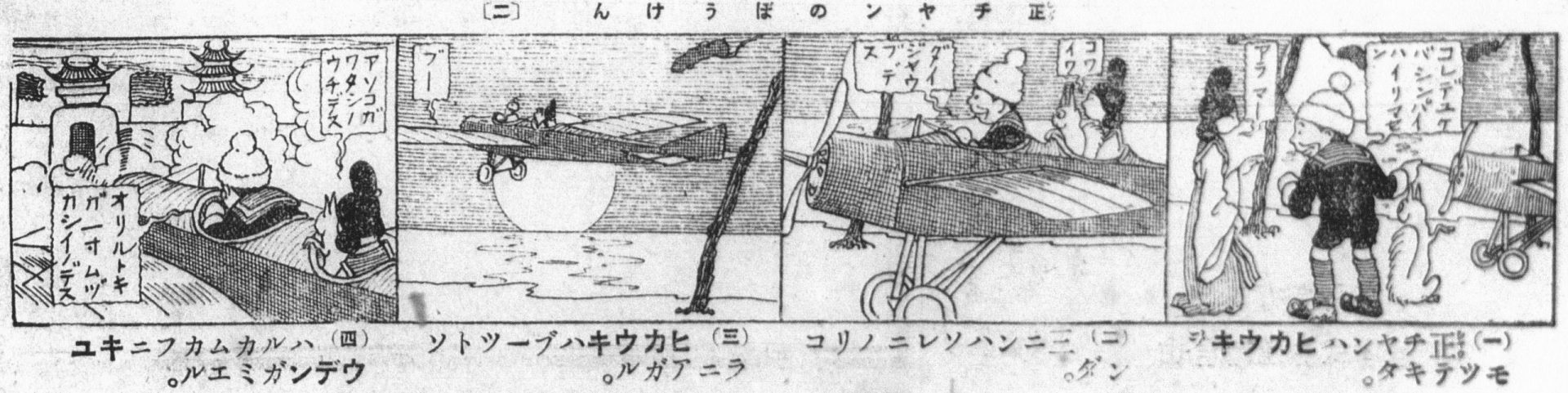

日本のマンガにおける飛行機の登場例は、少なくとも1923年まで遡ることができる。同年創刊の『アサヒグラフ』で連載された「正チャンの冒険」という作品だ。2月27日の『アサヒグラフ』第34号掲載の回で初めて登場した飛行機は、三保松原の羽衣伝説と浦島太郎の物語を組み合わせたような一連のエピソードのなかで、羽衣を失くした天女を天上の宮殿へと送り届ける役目を果たしている(図1)。このエピソードは後に「ヒナマツリ」という題を付され、単行本版『お伽 正チャンの冒険』(壱の巻)にも収録された(図2)。

(図1)「正チャンのぼうけん」『アサヒグラフ』第34号、朝日新聞社、1923年2月27日、14頁。

(図2)小星(作)・東風人(画)『お伽 正チャンの冒険』(壱の巻)朝日新聞社、1924年、27頁(川崎市市民ミュージアム「漫画資料コレクション」所蔵、https://kawasaki.iri-project.org/content/?doi=0447544/01800000O7)。

「オリルトキガチョットムヅカシイノデス」などと説明しながら慣れた様子で飛行機を操縦する正チャンの態度からは、飛行機が当時すでに広く知られた存在だったことがうかがえる。実は、「正チャンの冒険」を世に送り出した朝日新聞社はそもそも、当時の日本において航空技術を積極的に広めようとしてきた当事者でもあった。

1911年に大阪本社がJ・C・マースの飛行会に出資して以来、朝日新聞社は飛行ショーをはじめとする航空啓蒙事業を続けていた。朝日に限らず、当時は多くの新聞社が航空事業に関わっていたのだが、橋爪紳也はその理由を2つ推測している。すなわち、航空技術が「新聞本来の業務である写真原稿などの空輸、空中からの撮影をするために必要」であること、また、航空イベントが「発行部数を増やすための話題づくりとして有効」であったことだ[6]。

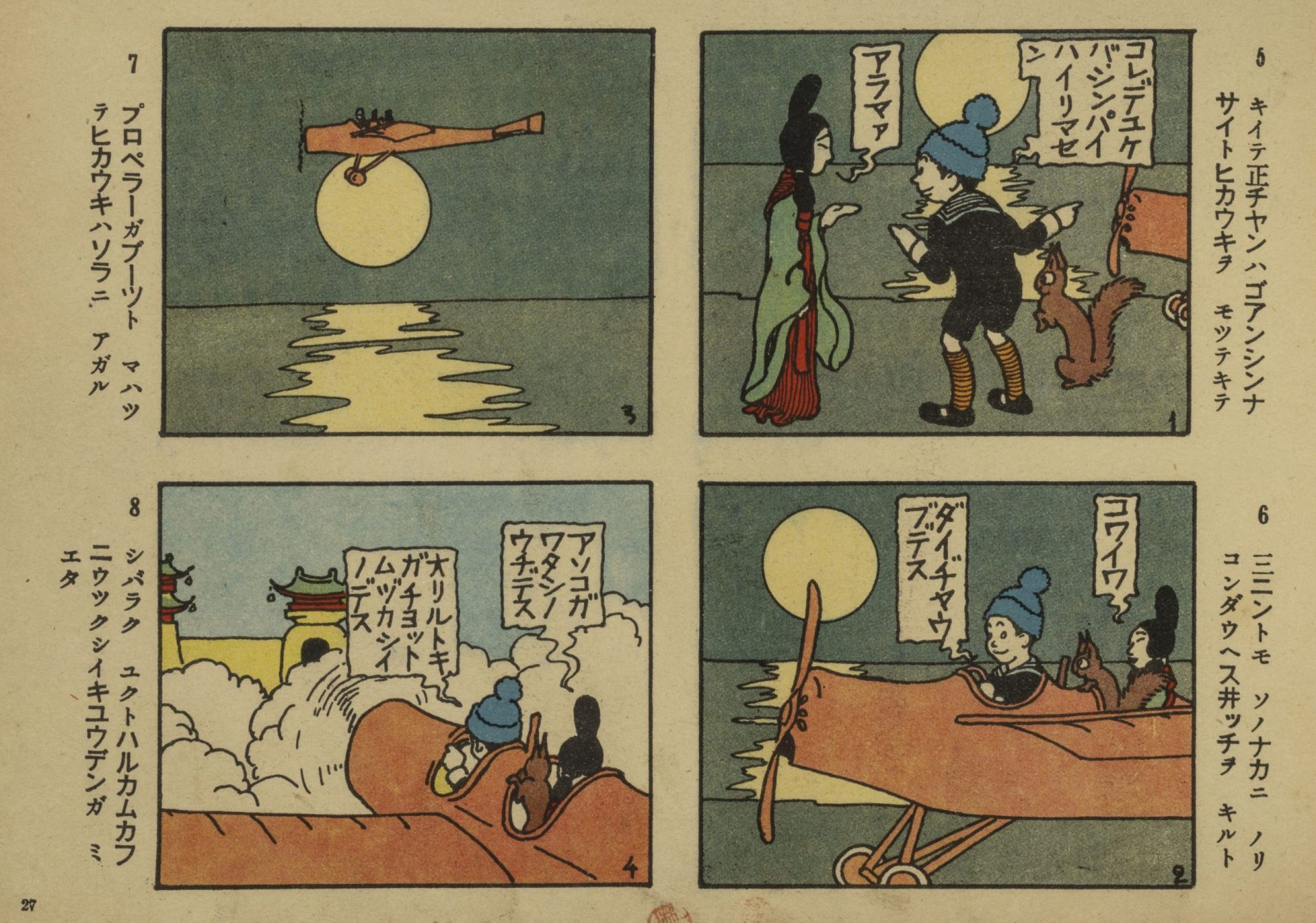

1923年1月11日に運行を開始した東京―大阪間の定期貨物便[7]は、東西に拠点を持つ朝日新聞社にとって、航空技術の報道利用へ向けた布石となる事業だったはずだ。その翌月に、「朝日新聞社員織田信恒が小星と名乗り原案を作成」[8]していた「正チャンの冒険」で飛行機が登場したことは、ただの偶然とは思われない。1924年10月25日に発行された『お伽 正チャンの冒険』(参の巻)に収められたエピソードでは、飛行機と朝日新聞社との結びつきは明確に示されている。「蓬莱山」と題されたこの物語のなかで、正チャンとお供のリスは夢で見た「ホウライサン」を目指し、こっそりと「アサヒシンブンシヤノヒカウキヲ ヒキダシテ」空へと飛び立つのである[9]。

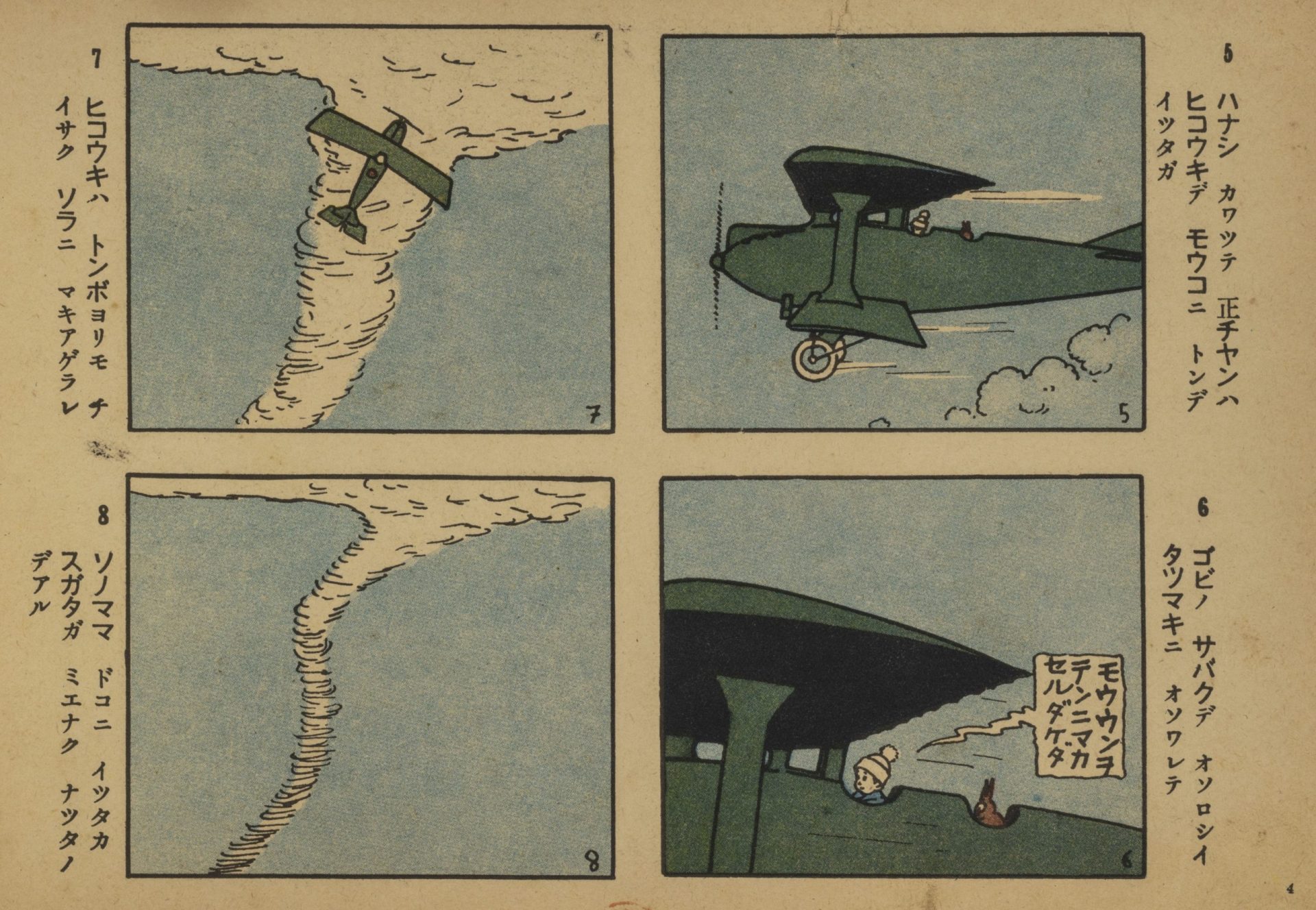

p.81「朝日新聞社の飛行機」というリアリティある設定で始まった物語は、しかし急激に空想的なものになっていく。飛行機は一瞬のうちに地球が小さく見えるほど遠くまで飛び、正チャンたちはしゃべる「オホシサン」の助言を受けながら蓬莱山を目指す。興味深いのは終盤の展開だ。正チャンの乗る飛行機は「マモノ」の攻撃を受け、炎上しながら落下してしまう(図3)。ここでは、落ちていく飛行機と正チャン一行を待ち受ける運命は、次のページに託されている。飛行機は、マンガの物語にサスペンスを生む装置として機能しているのだ。最終的に正チャンたちは「ナガレボシ」に助けられて生還するものの、やはり機体自体は墜落してしまったらしい。朝日新聞社の未来を担うはずの飛行機は、マンガのなかでは無残な最期を迎えることとなった。

(図3)小星(作)・東風人(画)『お伽 正チャンの冒険』(参の巻)朝日新聞社、1924年、8頁(川崎市市民ミュージアム「漫画資料コレクション」所蔵、https://kawasaki.iri-project.org/content/?doi=0447544/01800000O9)。

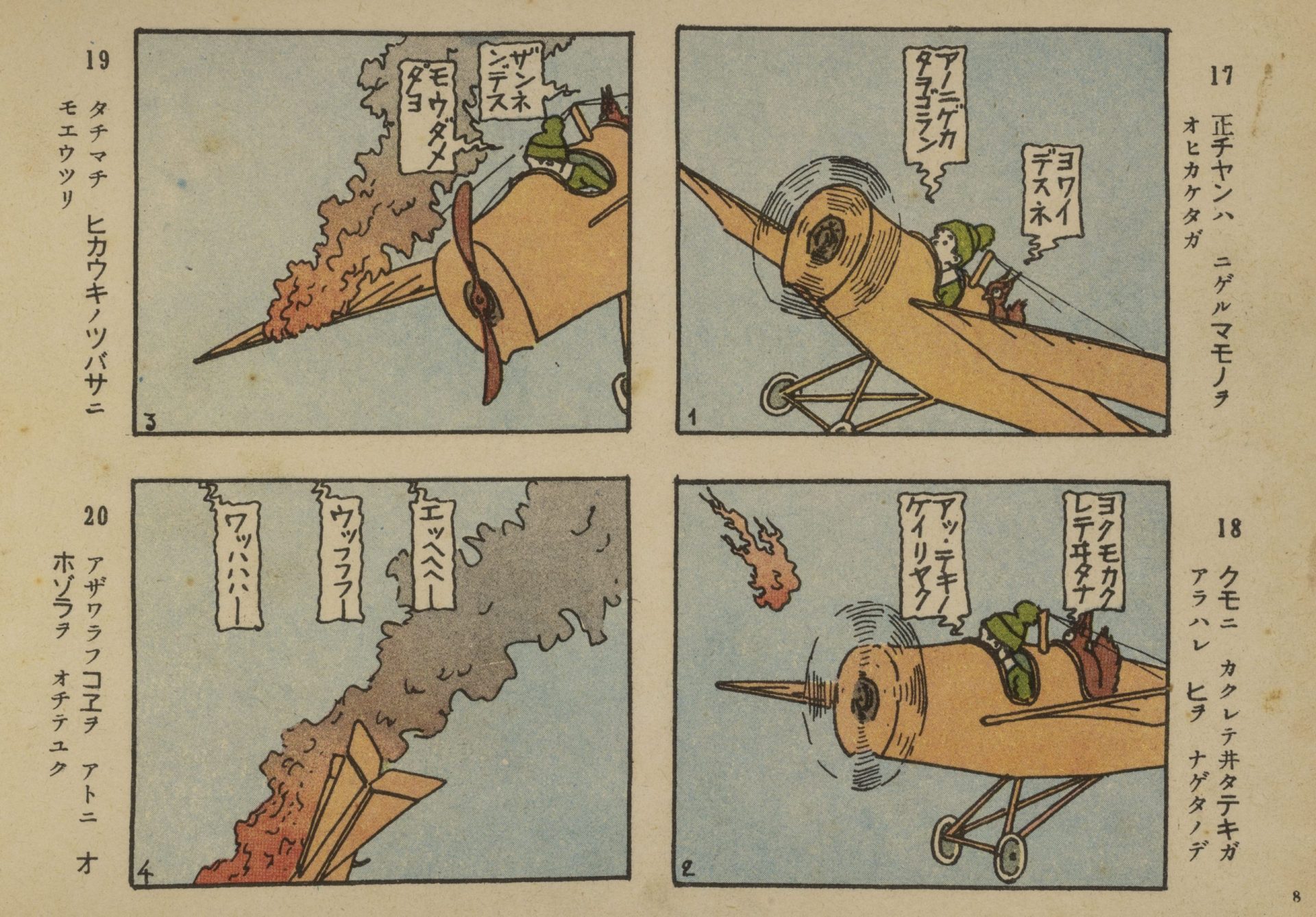

飛行機がもたらすサスペンスは、墜落だけではなかった。1925年10月15日発行の『お伽 正チャンの冒険』(七の巻)に収録された「モリノタタカイ」というエピソードは、正チャンが操縦する飛行機の失踪事件から始まっている。飛行機で「モウコ」に向かった正チャンはゴビ砂漠で竜巻に襲われ、飛行機ごと「ドコニ イッタカ スガタガ ミエナク ナッタ」のだという。地上からは見ることのできない遥かな大空を舞う飛行機は、常に失踪の危険性と隣り合わせだった。この場面では、広い空のなか飛行機が不意に姿を消す瞬間が、同じ視点から描かれた2コマの展開によって表現されている(図4)。

(図4)小星(作)・東風人(画)『お伽 正チャンの冒険』(七の巻)朝日新聞社、1925年、4頁(川崎市市民ミュージアム「漫画資料コレクション」所蔵、https://kawasaki.iri-project.org/content/?doi=0447544/01800000OD)。

最終的に正チャンは無事シベリアの森に不時着していたことが判明するのだが、それまでの間、失踪の報せを聞いた人々は「シンダノヂャアルマイナ?」とその身を案じている[10]。このマンガの読者もまた、正チャンの行方をハラハラとしながら見守ることになるだろう。ここでも飛行機は、自らの不安定さを、物語にサスペンスを与える仕掛けとして提供していた。

一方、かつては空想的なものだった正チャンの飛行ルートが、「モウコ」「シベリア」といった具体的な地名を伴うものになっていることは、飛行機が国際的な移動の手段として現実味をもって認識されるようになったことを示しているようにも思われる。実際、朝日新聞社は1925年に「欧州訪問大飛行」の一大イベントを企画し、成功させている。「初風」「東風」と名付けられた2機の飛行機は7月25日に東京を出発し、シベリアを経由して8月22日にモスクワに到着、その後欧州各国を歴訪した。これは「日本における民間航空機としては初の国境を越える長距離フライト」であり、「官民が連携した空前のメディア・イベント」として大きな話題を呼んだという[11]。

「正チャンの冒険」における飛行機の登場は、発行元の朝日新聞社が同時期に積極的に進めていた航空関連事業の展開とも呼応しつつ、その墜落や失踪の可能性によって作品にサスペンスの感覚を与えていた。商業的・実用的な利用が模索され、急速に社会のなかに位置づけられつつあった飛行機は、それでもなお、未だ不確実性を抱えた新たなテクノロジーとして、人々に新鮮な驚きをもたらしていたようだ。

「のらくろ」で知られる田河水泡の連載デビュー作「目玉のチビちゃん」にも、この時期に朝p.83日新聞社が主催した冒険飛行のような試みの影響をうかがうことができる。『少年倶楽部』1928年2月号に掲載された連載初回は「縦横飛行記」と題され、主人公チビちゃんが飛行機で世界中をめぐる様子を描いている。このエピソードのなかで、ロケットのような奇妙な形をした飛行機は制御を失い、飛行船や街並みを破壊しながら突き進んでいく。しまいには地面を突き破って地球の反対側まで飛んで行ってしまうという展開は荒唐無稽なスラップスティックそのものだが、最終的にエジプトから無事帰還したチビちゃんが大観衆に迎えられる場面には、当時現実に行われた国際的な飛行イベントのイメージを見て取ることができる[12]。

田河は、1929年から雑誌『冨士』で連載した「人造人間」という作品のなかでも、飛行機を描いている。「航空の巻」と題された回で、主人公の人造人間「ガムセー」が作った巨大な紙飛行機のような乗り物は、ガムセーを乗せて海を越え、とある島へとたどり着く。黒い肌に厚い唇、腰みのをつけた島の住民の姿は、当時の「南洋」の人々のステレオタイプ的な描き方となっている[13]。第一次世界大戦を機に日本軍が占領し、1922年以降ヴェルサイユ条約に基づく委任統治を行っていたミクロネシアの島々は、当時の日本の人々にとって「海の向こう」の比較的身近な例だったのだろう。海を越えた移動を加速させた飛行機というテクノロジーは、国際関係上の問題とも結びつくようになっていった。

2 「コグマノコロスケ」の飛行機製作と模型航空教育

1930年代のマンガにおいては、飛行機が軍隊や戦争と結びつけられるケースが増えていく。犬の軍隊を描いた人気マンガ「のらくろ」でも、例えば1932年に刊行された単行本『のらくろ上等兵』の「試験飛行」と題された章に飛行機が登場する。「将来の戦争には飛行機がさかんに用いられる様になる」「飛行機の一台位はぜひ欲しいものだ」という連隊長の言葉を受け、のらくろが自らの手で飛行機を作り上げ、試験飛行を行うという内容だ[14]。ここでは、飛行機が戦争に用いられるテクノロジーであることがはっきりと語られている。

1934年から36年にかけて『幼年倶楽部』で連載された「タンクタンクロー」では、主人公のタンクロー自身が空飛ぶ機械となっている。鉄球のような胴体から顔と手足が飛び出た奇妙な姿で人気を博したこのキャラクターは、時に胴体のなかから手足の代わりに羽根やプロペラを出し、空を自由に飛び回った。銃や大砲、さらには潜水艦までもが登場して繰り広げられる主人公と宿敵「黒カブト」との戦いのなかで、空飛ぶタンクローの姿は明らかに近代的な兵器としての航空機をイメージしたものだった[15]。

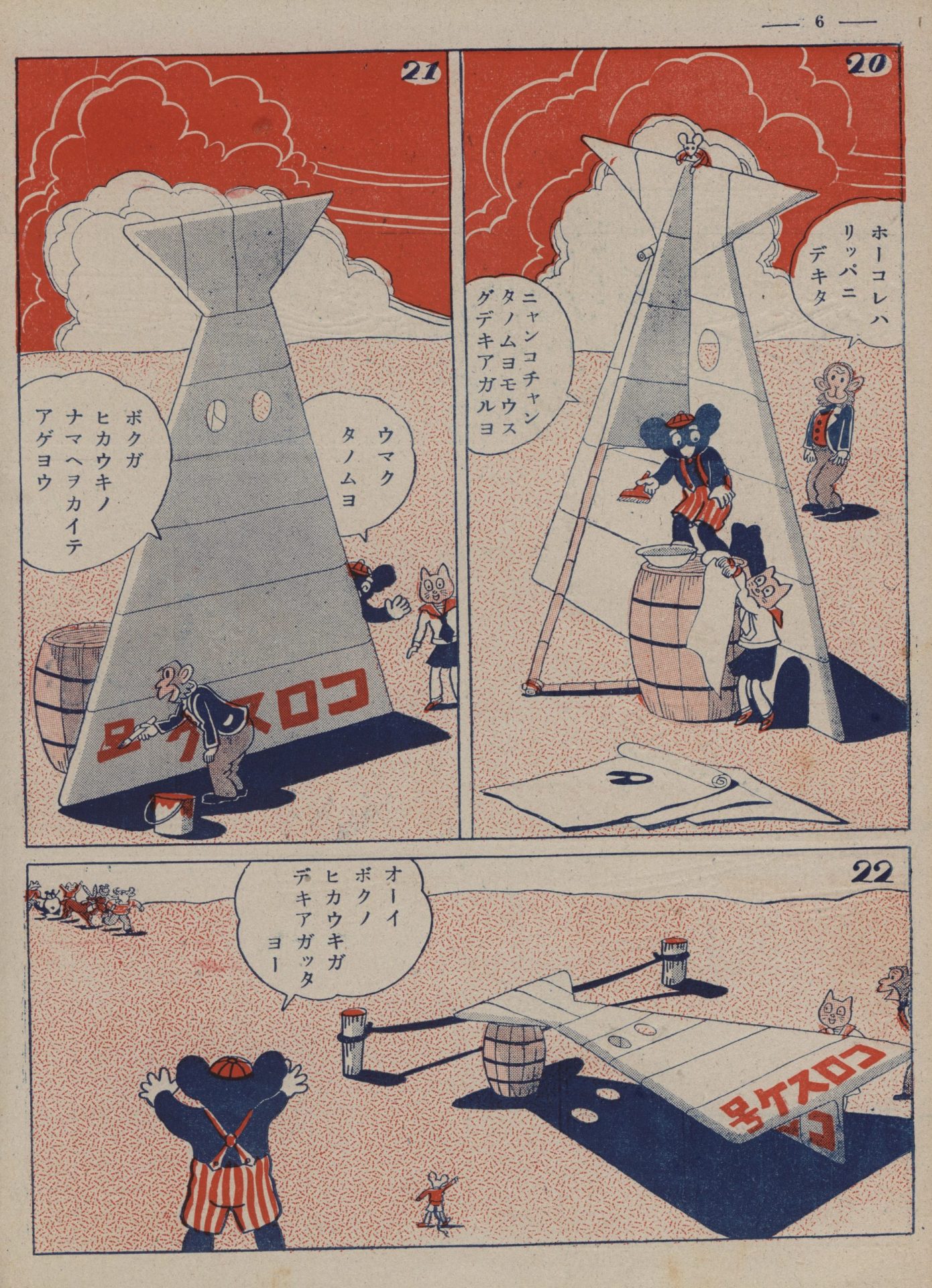

30年代後半に入って、動物たちが繰り広げる一見して牧歌的な物語のなかに、たびたび戦争と結びついた飛行機の姿を描きこんだのが、「コグマノコロスケ」である。1935年から41年にかけて『幼年倶楽部』で連載されたこの作品には、主人公のコロスケが作った飛行機が繰り返し登場した。飛行機がはじめて登場する1936年6月号の回では、当時の子供向けマンガとしてはかなり具体的に飛行機製作の様子が描かれている(図5)。竹の骨組みに紙を張った「コロスケ号」は巨大な紙飛行機のような見た目ではあるものの、自在に空を飛ぶことができた。

(図5)吉本三平「コグマノコロスケ」『幼年倶楽部』第11巻第6号別冊付録、大日本雄弁会講談社、1936年、5-6頁(川崎市市民ミュージアム「漫画資料コレクション」所蔵、https://kawasaki.iri-project.org/content/?doi=0447544/01800000OI)。

このエピソードには、飛行機で空を飛ぶことへの憧れと同時に、飛行機を自ら製作することへの関心も見て取ることができる。このような関心のあり方は、20世紀初頭の航空技術をめぐる状況において、広く共有されたものだった。松井広志は著書『模型のメディア論』のなかで、日本でも1910年代にはすでに航空模型の競技会が数多く開催され、マニュアル本も出版されるなど、航空模型製作の文化が広がりをみせていたことを指摘している[16]。

「模型」は当初、科学技術の理解のために「成人男性が研究する対象」という性格が強かったp.86が、その後、「二〇年代後半から三〇年代はじめには、模型製作者が大人から少年へと広がって」いった。1927年に行われた全国学生科学模型展覧会や、1928年の全日本少年飛行機競技大会はその嚆矢だった[17]。「コグマノコロスケ」が連載された30年代後半には、航空模型は「少年」の文化となっていたわけだ。『幼年倶楽部』の読者層自体は模型製作を行うにはやや幼かったと思われるものの、コロスケの飛行機製作の描写は、当時の児童文化における航空模型製作の広がりを示すものだったと考えられる。

1937年3月号の回で再登場したコロスケ号は、1910年代に中山太陽堂が行った航空広告のように、動物たちが開催するサーカスの宣伝ビラを空から撒くために使われている(図6)。しかし、日中戦争から太平洋戦争へと向かっていく当時の日本の状況にあって、飛行機はこのような平和的なイメージにとどまることはなかった。例えば1937年10月号に掲載された「キノコガリノ巻」の最後の場面では、いささか唐突に日本軍の航空機が登場している。山の頂上から「オクニヲマモル」「イサマシイニッポンノヒカウキ」を目撃したコロスケは、「イマオクニハタイセツナトキデスカラ コノキノコヲウッテ ソノオカネヲサシアゲマセウ」と、収穫したキノコを国のために売ることを提案する。仲間の動物たちも皆それに賛同して「ニッポンノオクニバン/\ザイ」と唱えるラストシーンには、戦争へと向かっていく社会状況のなかで翼賛的な傾向を強めていった当時の雑誌メディアの空気が如実に現れている(図7)。その後の連載では、日本軍の飛行機だけでなく、コロスケ号もまた戦争と結びつけられるようになっていった。

(図6)吉本三平「コグマノコロスケ」『幼年倶楽部』第12巻第4号別冊付録、大日本雄弁会講談社、1937年、2頁(川崎市市民ミュージアム「漫画資料コレクション」所蔵、https://kawasaki.iri-project.org/content/?doi=0447544/01800000OQ)。

(図7)吉本三平「コグマノコロスケ」『幼年倶楽部』第12巻第12号、大日本雄弁会講談社、1937年、230頁。

ずばり「大センサウノ巻」と題された1938年2月号のエピソードで、コロスケたちは村を襲うオオカミの軍勢と戦うことになる。コロスケ号に乗り、「テキノブンドリヒン」である矢を地上のオオカミたちに落としていくコロスケの攻撃は、作中でも言われるように、まさに「バクゲキ」をイメージしたものとなっている(図8)。

(図8)吉本三平「コグマノコロスケ」『幼年倶楽部』第13巻第3号、大日本雄弁会講談社、1938年、225頁。

p.901940年の5月に作者の吉本三平が亡くなり、描き手が芳賀まさをに引き継がれたあとの「コグマノコロスケ」にも、飛行機はたびたび登場した。1940年10月号の「クウシフノマキ」では、オオカミと手を結んだワシの軍隊との空中戦が描かれている。村に石を落とす空襲攻撃をしかけてきたワシに対して、コロスケは機上から「イシノキクヮンジュウ」で反撃する[18]。石を使った動物たちの争いという体裁をとりながらも、本作には明らかに当時現実に進行していた戦争のイメージが見え隠れしていた。

「コグマノコロスケ」における飛行機の描写には、航空模型文化の広がりを背景とした飛行機製作への関心と、戦争熱の高まりを受けた航空機イメージの軍事化を見ることができた。実際、この作品が連載された30年代末ごろには、航空模型と軍事技術の啓蒙が結びつけられ、教育制度に組み込まれるという事態が進行していた。松井によれば、「すでに一九三〇年代には、模型飛行機を「啓蒙媒体」として活用しようとする発想が公権力の側から出て」いたが、「そうした動きが本格化するのは、三〇年代末から」だったという[19]。「一九三九年には、尋常小学校と高等小学校の正課として模型飛行機製作が採用」され、「四一年に設置された国民学校では、模型航空教育が芸能科や理数科のなかで、以前より多くの時間を使って積極的に実施」されるなど、航空模型は正式に教育制度のなかに組み込まれていった[20]。模型の製作を通して科学的精神を涵養するとともに、国防のための軍事技術の重要性を啓蒙する上で、飛行機は格好の題材だった。

『幼年倶楽部』1940年5月号に掲載された「ウミノマキ」で、コロスケは新たに飛行機を製作している。舵で操縦可能になり、離着陸時の滑走のためにそりのような部品が取り付けられたこの飛行機は、かつてのコロスケ号に様々な改良を加えたものだった(図9)。この時期のコロスケは飛行機だけでなく、船や吊り橋など様々なものを製作している。それらは作中では戦争と結びついていなくとも、多くが軍事的に応用することのできる技術だった。コロスケのものづくりへの関心やその改良を試みる姿勢は、科学的かつ国家の役に立つ態度として、当時の教育政策の方針とも合致するものだったのではないだろうか。

(図9)吉本三平「コグマノコロスケ」『幼年倶楽部』第15巻第5号、大日本雄弁会講談社、1940年、227頁。

1938年の「児童読物改善ニ関スル指示要綱」以降、当局による児童向け雑誌への統制が次第に厳しさを増すなか、「コグマノコロスケ」もついに1941年12月号で連載を終えることとなった。「ムラノチヅ」と題されたこの最終回にも、やはり飛行機が登場している。上空から観測p.92した情報を「ツウシンバクダン」で地上に伝え、村周辺の地図を作成するコロスケたちの試みは、航空測量そのものである(図10)。それは当然戦争にも活用される技術であり、「コグマノコロスケ」の軍事啓蒙的な傾向は、この最終回にも認めることができる。

(図10)吉本三平「コグマノコロスケ」『幼年倶楽部』第16巻第12号、大日本雄弁会講談社、1941年、94頁。

p.93一方でこのエピソードは、飛行機というモチーフがマンガの表現にもたらしうる新たな視点の可能性を示唆するものでもあった。「ヰノシシムラ」や「キノコヤマ」など、それまでに登場した場所を地図上に位置づけ、6年以上にわたる連載を振り返るという最後の場面(図11)において、飛行機は、物語の最終回にふさわしい俯瞰的な視点を提供している。航空技術によって作成された地図は、上空からの眺めをイメージ化することで、作品全体を顧みるような大局的なまなざしの感覚を生み出していた。

(図11)吉本三平「コグマノコロスケ」『幼年倶楽部』第16巻第12号、大日本雄弁会講談社、1941年、96頁。

p.94橋爪紳也も指摘するように、人々の「俯瞰するまなざし」への意識は、航空技術の発展とともに培われてきたはずだ。「真上から直下に大地を見下ろしそこから情報を得ようとする態度、はるかに地平線までを見渡し大状況を把握しようとする人の知覚は、航空機の実用化なしには成長をみなかったものであろう」[21]。橋爪は例として空中写真の普及を挙げているが、マンガもまた写真とは別のしかたで、この新たな感性を取り入れていた。「コグマノコロスケ」の最終回には、飛行機を通して見出された新たな空間の感覚が表現されている。

おわりに

新聞メディアによる航空技術の啓蒙活動とも結びつきながら20年代の日本マンガのなかに登場した飛行機は、30年代以降、戦争へと向かう社会状況を背景に、その軍事的な側面が強調されるようになっていった。一方で飛行機のイメージは、ある時はその不確実性によって物語にサスペンスの感覚を与え、またある時にはその俯瞰的な視点を通して新たな空間表現をマンガの画面にもたらしていた。

このような飛行機の姿は、戦後のマンガにも引き継がれていくことになる。ちばてつや「紫電改のタカ」や辻なおき「0戦はやと」など60年代前半に流行したいわゆる「戦記もの」はもちろん、例えば石ノ森章太郎の代表作「サイボーグ009」にも戦闘機のイメージが頻繁に登場している。マンガと戦争の関係という歴史的な問題を考えるためにも、マンガにおける空間のあり方という表現上の問題を考えるためにも、戦前から連なる飛行機イメージの系譜を明らかにすることには大きな意味があるはずだ。

私たちは今もなお、大空を飛ぶ飛行機の姿に、時に希望を託し、時に不安を抱き続けている。この人を惹きつけてやまない乗り物のイメージを通して、20世紀以降の人々の感性のあり方の一端を知ることができるのではないだろうか。

Notes

-

[1]

押井守「空を飛ぶこと」『Art and Air ~空と飛行機をめぐる、芸術と科学の物語 或いは、人間は如何にして天空に憧れ、飛行の精神をもって如何に世界を認識してきたか。』P-Vine Books、2012年、140頁(本書は、2012年に青森県立美術館で開催された同名の展覧会のカタログである)。

-

[2]

ウォルト・ディズニー監督『プレーン・クレイジー』(Plane Crazy)、ウォルト・ディズニー・プロダクション、1928年。本作は、ウォルト・ディズニー・アニメーション・スタジオの公式YouTubeチャンネルで見ることができる(https://www.youtube.com/watch?v=kCZPzHg0h80)。

-

[3]

橋爪紳也『飛行機と想像力 翼へのパッション』青土社、2004年、35-50頁。

-

[4]

同前、80-84頁。

-

[5]

同前、100頁。

-

[6]

同前、125頁。

-

[7]

佐藤一一『日本民間航空通史』国書刊行会、2003年、138頁。

-

[8]

松本零士・日高敏編『漫画大博物館』小学館クリエイティブ、2004年、27頁。

-

[9]

小星(作)・東風人(画)『お伽 正チャンの冒険』(参の巻)朝日新聞社、1924年、4頁。

-

[10]

小星(作)・東風人(画)『お伽 正チャンの冒険』(七の巻)朝日新聞社、1925年、3頁。

-

[11]

橋爪、前掲書、101-102頁。

-

[12]

田河水泡「縦横飛行機」『少年倶楽部』第15巻第2号、大日本雄弁会講談社、1928年、182-185頁。

-

[13]

田河水泡「人造人間」『冨士』第4巻第4号、大日本雄弁会講談社、1931年、118-121頁。

-

[14]

田河水泡『のらくろ上等兵』(復刻版)講談社、1969年、84-91頁(初出:大日本雄弁会講談社、1932年)。なお引用に際して、一部旧字体を新字体に改めた。

-

[15]

阪本牙城『タンクタンクロー』(復刻版)小学館クリエイティブ、2005年、104頁(初出:大日本雄弁会講談社、1935年)。

-

[16]

松井広志『模型のメディア論 時空間を媒介する「モノ」』(Kindle版)青弓社、2017年、No. 578/4435。

-

[17]

同前、No. 673/4435。

-

[18]

吉本三平「コグマノコロスケ」『幼年倶楽部』第15巻第10号、大日本雄弁会講談社、1940年、212頁。

-

[19]

松井、前掲書、No. 958/4435。

-

[20]

同前、No. 983/4435。

-

[21]

橋爪、前掲書、182頁。

この記事を引用する

陰山涼「戦前・戦時下の日本マンガにおける飛行機」『Phantastopia』第1号、2022年、77-95ページ、URL : https://phantastopia.com/1/airplanes-in-manga/。(2025年07月01日閲覧)